糠沢小の日々

★ 糠沢っ子「自分の記録に挑戦!」

☆ 糠沢小の「元気な子」~ 校内水泳記録会 ~ ☆彡

8月29日(木)に校内水泳記録会を実施しました。

2校時は1・2年生、10:40~4校時は3・4年生、5~6校時は5・6年生の記録会でした。

たくさんの保護者の方々に参観いただき、糠沢っ子も張り切ることができました。

昨年度の記録と比べてみると、記録を伸ばした子が沢山いました。

糠沢っ子一人一人の頑張りに大きな拍手です。

★ 糠沢っ子「地震の揺れに備える!!」

☆ 糠沢小の考える子 ~~県下一斉安全確保行動訓練の実践~~ ☆彡

11:00 県内一斉の取組日時に合わせて「シェイクアウトふくしま」を実施しました。

「これから避難訓練を開始します。」教頭先生の声が校内放送で流れます。

「これは訓練です。地震が起きました。」

教室で学習していた3年生は、サッと机の下に身を隠します。

図書室で学習していた4年生も、机の下で次の放送を待ち耳を澄ませています。

生活科のお祭りの準備をしていた2年生も、作業を中断して机の下に入り頭を守っています。廊下でスケッチをしていた6年生も、この通り身を守っています。

1分後に、訓練が終わったこと、そしてなぜ福島県内一斉にこの訓練をしたのか、教頭先生からお話がありました。静かに放送を聞いた1年生教室では、しっかり行動ができたことを担任の先生に褒められていました。

「①まず低く ②頭を守り ③動かない」どの学年も、地震発生時の3つの安全確保行動がしっかりできました。地震が発生したつもりで練習する。地震が発生したら練習したように行動する。これがしっかりできる糠沢っ子でした。

★ 糠沢っ子「熱中症への注意喚起で頑張る!」

☆ 糠沢小の「考える子」~保健委員会の活動~ ☆彡

給食の時間、放送室から保健委員会が全校生に呼びかけます。

「人間の体は、60%が水でできています。水は、皮膚や呼吸によって体内に入ったり出たりしながら一定の量に保たれています。時々、気温25度以上の日に長袖を着ていると、皮膚呼吸ができず、体の中に熱がこもって熱中症になってしまいます。みなさん、熱中症には気を付けましょう。」

とても上手にアナウンスできました。自分たちで原稿を考え、役割を決めて活動することができました。

このところ危険な暑さが続いています。こまめに水分補給などをすることによって、熱中症から身を守りましょう。

★ 糠沢っ子「豆科学者たちの挑戦!」

☆ 糠沢小の「考える子」 ☆彡 7月9日

何やら甘い香りが漂う校舎3階・・・

クラブ活動が行われていました。

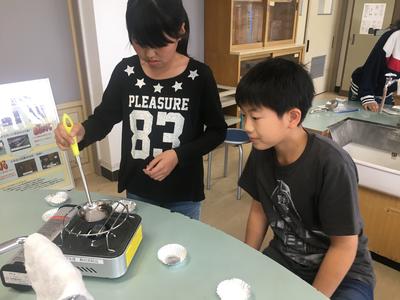

科学クラブにおじゃましました。

この香りの正体は・・・

べっこう飴づくりに挑戦していました。

どうやら成功のようです。出来立ては熱いので、冷ましながらそのお味を確かめていました。

★ 糠沢っ子「授業参観で成長ぶりをアピール!」

☆ 糠沢小の「考える子」 ☆彡 7月4日

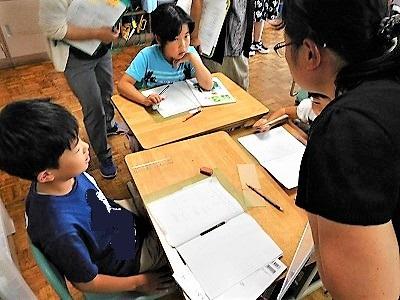

7月4日(金)は、授業参観、1年親子給食会、救命救急法講習会、学校評議員会、教養委員会とたくさんの行事が行われました。

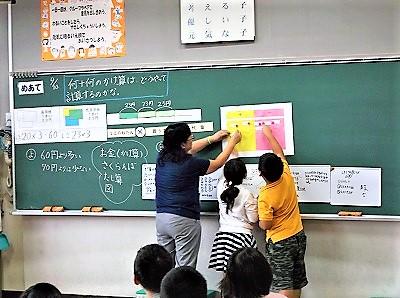

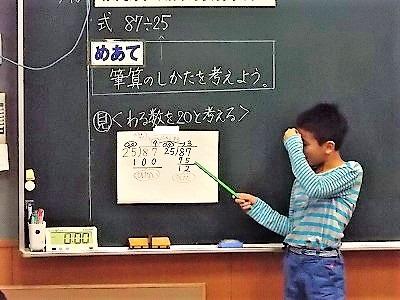

<授業参観の様子です>

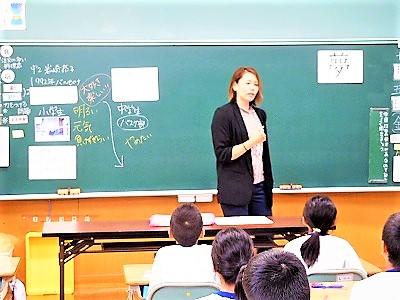

1年生は算数の学習をしていました。堂々と手を挙げて自分の考えを発表しています。2年生は、生活科です。町探検のまとめをクイズ形式にするなど工夫して発表していました。

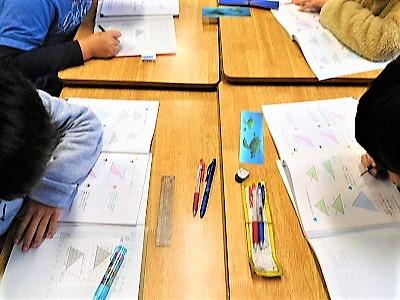

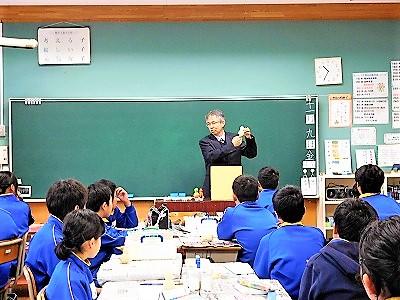

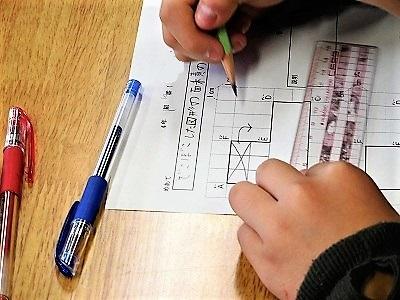

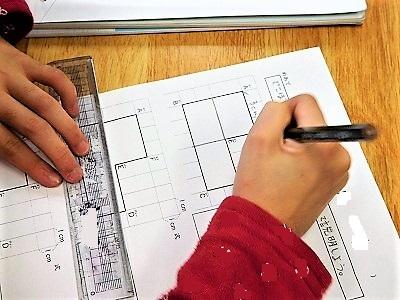

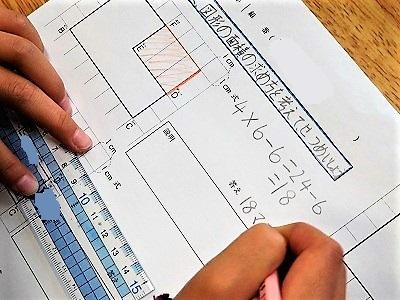

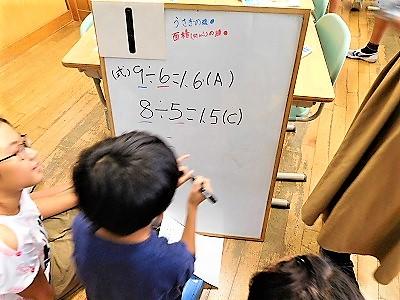

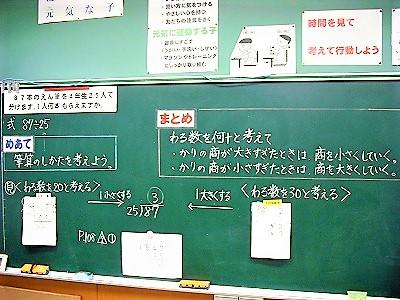

3年生と4年生も算数の学習をしていました。3年生は重なりのある長さをどのように考えて計算したらよいか、自分の考えを発表していました。4年生は、垂直に交わる直線のかきかたを話し合っていました。

5年生は家庭科の学習です。”はじめてみようソーイング”は思うようにできたでしょうか。6年生は、複合図形の体積の求め方をグループで考えていました。5年生で学習したときとは違う方法を発見できました。

<救命救急法講習会の様子です>

救命救急法講習会は、5・6年生の保護者の方々と教職員が、万一の時に備えてAEDの使用方法について学びました。講師を務めてくださいました南消防署のみなさま、ありがとうございました。

夏休みはすぐそこです。学習のまとめを行いつつ、長期休業に向けて安全で有意義な夏休みになるよう子どもたちに話をしております。

★ 糠沢っ子「宿泊体験学習で学ぶ!」

☆ 糠沢小の「考える子・優しい子・元気な子」☆彡

6月19日~21日 ~会津の豊かな自然と歴史にふれて~

5・6年生が3日間の宿泊学習に行ってきました。

1日目 鶴ヶ城会館でお城をバックにハイ、ポーズ!

これから会津若松市内のフィールドワークがスタート。班別行動です。

自分たちで予約したお店で昼食をとり、

全員が県立博物館に無事集合、ゴールしました。

会津自然の家で入所のつどいです。

しっかりとした態度で所長さんのお話を聞きました。「お世話になります。」

さあ、夕食です。セルフサービス!バイキング形式!!

食べられる量だけ取りましょう。

食後の片付けも協力して行いました。

夜の活動は「もっくんビンゴオリエンテーリング」です。

先生の話をよく聞いてスタートです。

班ごとに作戦を立てて行動開始!

力を合わせてゴールした後は、マナーを守って入浴タイム。

班長は集まって班長会議。

そして個人ごとに今日の反省をカードに記入して就寝です。

zzz・・・

2日目 朝です。よく眠れたかな。 ・・・そのようですね。

さあ、午前の活動は野外炊飯です。

手順をよく聞いて頑張りましょう。まずは、火起こし!!なかなか難しい~!

出来上がったカレーライスはとても美味しかったです。

午後の活動は、これ。

2つのグループに分かれて、UFOゴルフとカヌーを体験しました。

2日目の夜は、キャンプファイヤー! (^^♪ 燃えろよ、燃えろ~よ~♪)

スタンツを行い、大盛り上がりでした。

この後はお風呂に入って、反省をし、就寝です。

明日に備えてしっかり寝ないと!

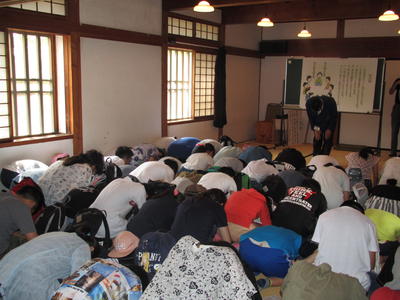

いよいよ3日目、最終日。ついた場所はどこでしょう。

会津藩の最高学府、”日新館”を見学。

おや、話を聞く姿勢が素晴らしいです。

3日間の日程を無事終えて、全員元気に帰校しました。

お迎え等、保護者のみなさまにはご協力いただきありがとうございました。

この3日間の活動で友だちとの絆を一層深め、たくましくなった糠沢っ子でした。

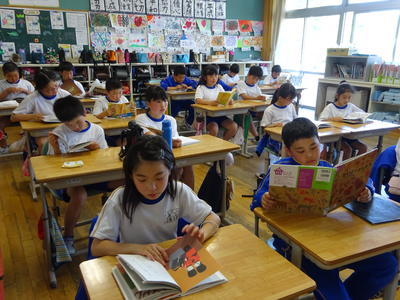

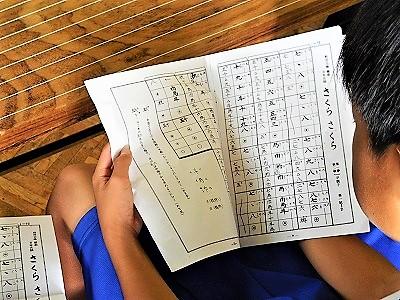

★ 糠沢っ子「読書に勤しむ!」

☆ 糠沢小の「考える子」☆彡 6月13日 豊かな知性に裏打ちされた確かな学力を目指して

月曜日の朝と木曜日の昼は読書タイム、本に親しむ糠沢っ子です。

高学年生はスタート時から読書の世界に入っています。

3年生も教室で、4年生は図書室で読書に集中です。

2年生は帰りの用意を済ませてから読書、1年生は担任の先生に読み聞かせをしてもらっていました。

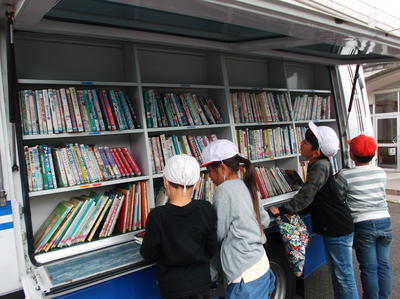

「しらさわ夢図書館」の本がドリーム文庫として糠沢っ子の手元に届きます。

学級文庫の充実は嬉しいですね。

さらに移動図書館「あだたら号」から借りることができる本も糠沢っ子にとって魅力です。図書カードで借りるのも慣れたものです。

1・2年生は、図書ボランティアの方々に読み聞かせをしていただくのも、お楽しみのひとときです。

これからもたくさんの本と出合っていきましょう。

お家での読書も続けてくださいね。

★ 糠沢っ子「鼓笛隊パレードで交通安全を呼びかける!」

☆ 糠沢小の「優しい子」☆彡5月22日

本宮市小学校鼓笛隊パレードが22日に開催されました。市内の小学校7校の鼓笛隊がみずいろ公園での開会式にのぞみ、中央公民館まで約1.5Kmのパレードコースを鼓笛演奏で交通安全を呼びかけながら行進しました。

開会式では、しっかりとした態度で、本宮市長様と郡山北警察署長様のお話を聞きました。そして6番目に出発です。

堂々とした糠沢っ子鼓笛隊が町の中を進みます。

緊急車両通過のため途中ストップしましたが、ご覧の通り隊列は乱れていません。

ゴールとなる中央公民館まで一糸乱れぬ隊形で行進を終えました。楽器搬出入のお手伝いや沿道で声援を送ってくださったみなさま、ありがとうございました。

★ 糠沢っ子「PTA奉仕作業で頑張る!」その2

☆ 糠沢小の「優しいPTA」☆彡 5月18日

糠沢地区の「まんまる会」のみなさまも奉仕作業に参加してくださいました。

あんなに生い茂ってしまった雑草が・・・。

全て引き抜かれ、こんなにきれいな花壇になりました。

校舎東側も、元の姿を取り戻しました。まんまる会のみなさま、ありがとうございました。

写真奥には、きれいになったプールが顔をのぞかせています。

西校舎前の花壇でも除草作業が行われています。ここでも保護者の方々と一緒になって汗を流す糠沢っ子の姿がありました。

今回の奉仕作業によって、一段と学びの環境が整いました。参加いただきました皆様に感謝申し上げます。

★ 糠沢っ子「PTA奉仕作業で頑張る!」

☆ 糠沢小の「頑張るPTA」☆彡 5月18日

早朝より多くの方々にお集まりいただき、奉仕作業が行われました。

普段は糠沢っ子が教職員とともに清掃活動を行っていますが、行き届かないところが多くあり、保護者のみなさまが力を結集し環境整備を行ってくださいました。

校庭では、除草作業が行われています。

参加した糠沢っ子も一緒になって草引きをしました。

プールでは 、手作業や高圧洗浄機を使って汚れを落としていきます。

更衣室も保護者の方による清掃ですっかりきれいになりました。

プールの両サイドから中央に向かって汚れを落としきれいにしていきます。

PTA役員のみなさんが中心となって清掃活動をしてくださいました。

体育館では中や外側から保護者の方が丁寧に窓ふきをしてくださいました。

糠沢っ子も保護者に負けじと窓ふきを行っています。

校舎でも中や外側から窓ふきが行われ、みるみるきれいになっていきます。

ここでも窓ふきを頑張る糠沢っ子の姿がありました。どこか分かりますか?

・・・その2へ続く・・・

★ 糠沢っ子「学校探検にGO!」

☆ 糠沢小の「考える子」☆彡5月17日

生活科の学習で、1・2年生が学校探検を行いました。2年生がしっかり1年生を案内します。

先生の話を聞いて準備はOK!さあ、行こう!!

職員室の先生方に、たくさん質問しました。

校長室も探検します。

みんなソファーの座り心地に大満足!

さあ、学校の中で何を発見したのかな?

どんな学習のまとめになったか楽しみです。

★ 糠沢っ子「楽しく外国語を学ぶ!」

☆ 糠沢小の「考える子」5月15日 ☆彡

今年度初のALTとの学習です。担任とALTがTTで子どもの興味を引く学習を進めていました。

3年生の授業は「How are you?」 4年生は「Let’s play cards.」の学習です。

5年生は「What do you like?」 “cap” か “cat”か聞き分けていました。

6年生は「What is your brthday?」1月、2月・・・を何と発音するのか覚えました。

2年生もアルファベットを覚えました。

★ 糠沢っ子「陸上教室で学ぶ!」

☆ 糠沢小の「元気な子」5月9日 ☆彡

お二人の講師をお迎えし、J.VIC陸上教室が行われました。5・6年生を対象に、短距離走でのフォーム、リレーでのバトンパス、走り高跳びのポイントなどを丁寧にご指導してくださいました。ご指導いただいたことを糠沢っ子の体力向上のために生かしていきたいと思います。

★ 糠沢っ子「はりきる授業参観日!」

☆ 糠沢小の「考える子」4月12日 ☆彡

今年度最初の授業参観が行われました。

進級して間もない授業参観にちょっぴり緊張気味の糠沢っ子です。

担任の先生の話を姿勢よく聞いて授業に取り組みました。

★糠沢っ子「平成最後の糠沢地区連合大運動会」~糠沢魂~

4月28日(日),心配された雨も上がり,糠沢小学校のPTAの皆様方,婦人会の皆様方,消防団の皆様方,交通安全協会の皆様方,交通安全母の会の皆様方,地域の皆様のご協力によりまして,糠沢地区連合大運動会が開催されました。おかげ様をもちまして,「平成最後の運動会 勝利をつかめ 糠沢魂」のスローガンの下,子どもたち一人一人が主役となり,個人競技,集団競技,係活動,応援など,様々な場面で精一杯頑張る姿がたくさん見られました。青空の下で思いっきり活動した平成最後の運動会。思い出に残る素晴らしい運動会となりました。ご声援,ご協力,誠にありがとうございました。

★糠沢っ子「平成31年度糠沢小学校着任式・始業式・入学式」~新たなスタート~

4月8日(月),平成31年度の第1学期始業式が行われました。今年度,糠沢小学校は全校児童数が129名となり,新たな学校生活をスタートさせました。さらに,平成31年度の入学式も実施しました。1年生14名の元気な返事,立派な態度がとても印象的な入学式でした。また,2年生から6年生までの子どもたちは,それに応えるかのように,体育館一杯に響き渡る声で校歌を歌い,歓迎の気持ちを表現しました。さすが糠沢っ子です。今後の活躍が益々楽しみです。

始業式,入学式の前には,着任式も行われました。新しく糠沢小学校へ転入された先生方との出会いがありました。

1年生の皆さん,転入された先生方,みんな仲良く,協力して素晴らしい学校にしていきましょう。

★★★糠沢っ子「先生方とのお別れの式」~お世話になりました~

3月28日(木),糠沢小学校でお勤めになられた先生方が,糠沢小学校を去り,新しい勤務地や新しい生活へ向かいました。6名の先生方には,長い間,糠沢小学校において児童の健やかな成長ために,そして糠沢小学校の発展のためにご尽力いただきました。また,離任式では転出・退職される先生方一人一人より,糠沢小学校での思い出や,糠沢っ子への応援の言葉を賜りました。6名の先生方の思いや願いを,糠沢っ子は真剣な表情で聞き,うなずきをしながら,別れの言葉を受け止めていました。

見送りの場面では,児童だけでなく,多くの保護者の皆様方がご来校いただき,先生方へ温かい言葉や感謝の言葉を届けられていました。転出・退職される先生方,本当にお世話になりました。今後の益々のご活躍とご健康をお祈りしています。

★★★糠沢っ子「平成30年度糠沢小学校卒業証書授与式」~集大成の日~

3月22日(金),平成30年度糠沢小学校卒業証書授与式を全校生で行いました。

この日は,卒業生にとって本校の教育目標である「考える子」「優しい子」「元気な子」の発表の場,集大成の日でした。6年生は,これまで家族,地域の方々,先生方のご指導のもと,様々なことを学び,成長してきました。成長には「心の成長・体の成長・学びの成長」など,将来へ向けた「成長」があります。糠沢小学校の卒業生が,これまで努力を継続しながら,目標達成へ向かって進んできた姿は,本当に素晴らしいものです。卒業証書授与式に臨む態度や行動がまさに,その姿の表れです。特に「別れの言葉」の場面では,卒業生が会場一杯に響き渡るほどの「声」や「歌声」で表現していました。それに答えるかのように在校生も胸に響く声で感謝の気持ちを伝えることができました。来賓の皆様,保護者の皆様からは,「感動しました。」,「素晴らしい卒業式でした。」など,温かいお言葉をいただきました。卒業生は,中学校に行っても糠沢小学校で学んだことをもとに,大活躍してくれることでしょう。卒業おめでとうございます。

★★★糠沢っ子「6年生による校長先生の卒業証書授与式」~感謝の気持ちを込めて~

3月20日(水),6年生の子どもたちのサプライズ企画で,「校長先生の卒業証書授与式」が校長室にて行われました。自分たちの卒業式を目の前に控えた6年生が,今年度でご退職される岡部校長先生に感謝の気持ちを伝えました。子どもたちが,司会進行を行い,「贈る言葉」のBGMが流れる中,代表の子どもから手作りの卒業証書が読み上げられました。(33名全員で書いた卒業証書)涙する子どもいて,大変感動する「校長先生の卒業証書授与式」となりました。式の最後に,6年生の子どもたちに,校長先生から喜びの言葉とともに感謝の言葉が伝えられました。校長先生の目にもうっすらと涙が見られたような気がしのは私だけでしょうか。卒業証書にあったように,38年間の教員人生,本当にご苦労様でした。お世話になりました。これからも糠沢小学校を見守っていてください。

★★★糠沢っ子「3.11東日本大震災追悼集会」~全校集会~

3月11日(金),全校集会にて「3.11東日本大震災追悼集会」を実施しました。平成23年3月11日に発生した東日本大震災から8年過ぎました。8年前というと1年生はまだ生まれていません。6年生が4歳ぐらいで,この大震災の記憶はほとんどありません。震災は「いつどこで起きてもおかしくない」と言われます。それは,「いつか起きる」という意味ではなく,「明日起きてもおかしくない」「たった今起きてもおかしくない」という意味と考えます。

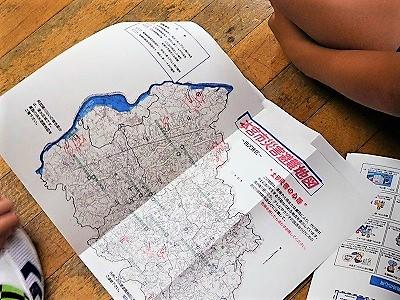

今回,校長先生より,平成30年に発生した地震の数や被害の様子を地図や写真を使って,子どもたちにお話しました。お話の最後には,「いのち」を守るために,万が一の場合に備えた行動がとれるようにすることが最も大切であることが伝えられました。3月11日は,子どもたちにとって,「震災に対する意識を風化させない日」にすることはもちろん,「当たり前の幸せを大切にする日」にしていければと思います。

★★★糠沢っ子「道徳の互見授業」~6年生~

3月6日(水),職員の研修の一環として道徳の互見授業が6年生教室で行われました。(1~5年生教室では実施済み)

6年生の道徳の授業では,「本当の自由」を主題とした授業が展開されました。題材名は,「大空に飛び立つ鳥」。この授業のねらいは,本当の自由とは何かを理解し,規律に支えられた自由を実現していこうとする心情を育てることでした。

授業では,主人公の6年生,景子のスキー合宿でのリーダーとしての葛藤を取り上げ,授業を展開していきました。子どもたちからは,「本当の自由とは,ルールを守った上での自由」「みんなが生き生きと気持ちよく過ごせる時間」などの発言や記述が見られ,ねらいに迫ることができたのではないかと感じました。

授業の最後には,校長先生の説話があり,「福沢諭吉」や「宮沢賢治」の自由に対する考えを取り上げ,「本当の自由」についての理解を深めました。

★★★糠沢っ子「伝統を引き継ぎます」~鼓笛移杖式~

縦割り清掃の班長,登校班の班長の引き継ぎに続き,3月5日(火),6年生を送る会終了後,鼓笛の引き継ぎ「鼓笛移杖式」が行われました。

まず,平成30年度の鼓笛隊(5・6年生)の演奏が行われました。6年生にとっては最後の演奏で,心のこもった素晴らしい演奏でした。演奏終了後,6年生の指揮者から,「たくさんの方々が守ってきたこの糠沢小学校の鼓笛を,これからもよろしくお願いします。」の言葉とともに,5年生の指揮者へ指揮杖が手渡され,鼓笛の伝統が引き継がれました。

その後,平成31年度の鼓笛隊(4・5年生)の演奏が行われ,新曲「ディズニーワールド」と「ドラムマーチ」が披露されました。これまで下級生を指導してきた6年生は,曲の仕上がり具合に安心し,鼓笛隊の引き継ぎを実感していたようです。4・5年生の皆さん,糠沢小学校鼓笛隊をよろしくお願いします。

★★★糠沢っ子「感謝の気持ちを込めて」~6年生を送る会~

3月5日(火),児童会活動で,5年生が中心となり「6年生を送る会」が開催されました。「6年生との思い出作り」では,6年生と下級生とが一緒になって,「じゃんけん列車」や「大根抜きゲーム」,「玉入れ」などの活動を行いました。活動の中で,随所に見られた,6年生の優しさや思いやりの行動は,本校の教育目標である「優しい子」そのものです。また,下級生からの「6年生を送る言葉」や「プレゼント贈呈」も,大変心のこもったものであり,見ている私たちの心も温かくするものでした。きっと,6年生に感謝の気持ちが伝わったことと思います。6年生の皆さん,卒業式まであとわずかです。「やっぱり!糠沢小学校でよかった!」と言って卒業できるように,1日,1日を大切に過ごしていきましょう。応援しています。

★★★糠沢っ子「本宮市行事(記念日)給食の会食会」~副市長来校~

4年前の2月28日は,本宮市にイギリスのウィリアム王子が来訪した日です。本宮市では,この日を記念日として,毎年行事(記念日)給食を実施し,他国の文化を学ばせ,交流事業等への意識付けを図っています。今回,本宮市副市長の佐々木様を学校にお迎えし,1年生が会食会を実施しました。この日の献立は,「クロワッサン,ローストビーフ,コールスローサラダ,スコッチブロス(大麦と野菜のスープ)」。子どもたちは,給食ではなかなかお目にかかることがない献立に,興味津々で,よく味わいながら食べていました。ちなみに,本宮市は,白沢地区にある「プリンス・ウイリアムズ・パーク(英国庭園)」を整備し,ロンドンの福島庭園と姉妹庭園を締結するなど,国際交流を行っています。さらに,毎年,各中学校の代表生徒をイギリスに派遣し,現地の方と交流を図っています。

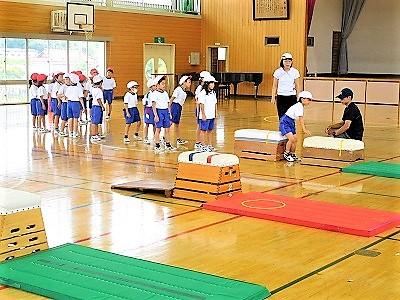

★★糠沢っ子「体育専門アドバイザー来校」~2,3,4年~

2月27日(水),体育専門アドバイザーの福永先生が来校しました。体育専門アドバイザーの来校は,体育科の授業において,子どもたちに体を動かす楽しさを味わわせたり,体力向上のきっかけをつくったりすることを目的としており,子どもたちだけでなく,教師側も大変勉強になります。

今回お世話になったのは,2~4年生の3つの学年。2年生は「ボール遊び」,3年生は「ボールシュートゲーム」,4年生は「ゴール型・ポートボール」の授業でした。各学年ともボールの扱い方のコツや基本となる動きについてご指導していただきました。子どもたちは,福永先生の分かりやすいアドバイスのお陰で,ボールを使って体を動かす楽しさを味わうことができたようです。今後,この授業をきっかけに,休み時間や休日にも,自ら進んで体を動かす子どもたちが,どんどん増えることを期待しています。

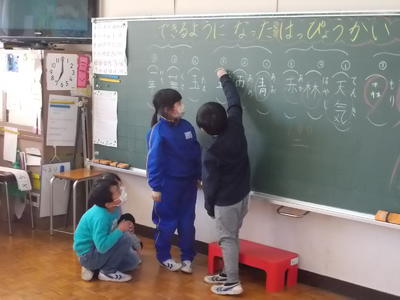

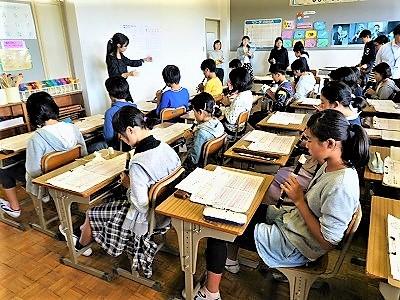

★★★糠沢っ子「今年度最後の授業参観」~PTA総会・学級懇談会~

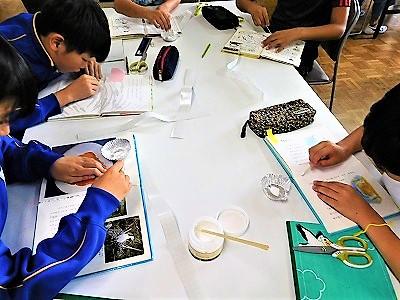

2月22日(金)は,今年度最後の授業参観で,保護者の皆様に,教育目標である「考える子」「優しい子」「元気な子」にどれだけ近づいたかを見ていただく機会となりました。今回は最後の授業参観ということもあり,各学年とも1年間の学習の成果を様々な形で発表しました。1年生は「できるようになったこと発表会」,2年生「ありがとう発表会」,3年生「ふるさと糠沢を探ろう」,4年生「二分の一成人発表会」,5年生「心をこめて表現しよう」,6年生「感謝の集い」,のびのび学級「お世話になった人に感謝しよう」,すくすく学級「福祉ボランティア発表会」でした。どの学年の子どもたちも,お家の方の前ではりきって発表していました。学年によっては,お家の方へ感謝の手紙を渡したり,感謝の言葉を述べたりと,涙を誘うような演出もありました。1年間の成長の様子をたっぷりとご覧いただけたことと思います。

授業参観終了後は,校長挨拶(次年度に向けた教育),PTA総会,学級懇談会と慌ただしい半日でしたが,子どもたち,教職員,保護者の皆様にとって,実りのある有意義な時間となったのではないかと思っています。保護者の皆様,お忙しい中,ご来校いただき本当にありがとうございました。

★★★糠沢っ子「第2回学校評議員会」~今年度の反省~

2月14日(木)第2回の学校評議員会が行われました。今回は,教育活動の取り組みの成果と課題の説明が中心で,学校評価アンケート(「保護者アンケート」「児童アンケート」「教職員アンケート」)をもとに,お話をさせていただきました。また,子どもたちの学校生活の様子をスクリーンに映し出し,紹介いたしました。評議員の皆様からも,地域での子どもの姿や子どもたちをめぐる教育環境(スマホ等)等について,ご意見や感想をいただきました。今回の学校評議員会で,学校と地域が同じ方向を向き,互いに連携し合い,一体となって教育が進められていることを改めて確認することができ,うれしく思いました。学校評議員の皆様,お忙しい中,本当にありがとうございました。今回いただいたご意見・感想等を生かし,今後も子どもたちのために頑張っていきたいと思います。

★★★糠沢っ子「中学校英語教員による出前講座」~6年生~

2月14日(木),白沢中学校の三津間先生をお迎えし,外国語(英語)の学習を行いました。今月の4日(月)には,白沢中学校で,中学校説明会があり,授業も参観してきました。今回は,実際に中学校の先生に授業をしていただき,授業の進め方や授業の雰囲気を体験しました。この企画は,子どもたちが,中学校生活に見通しを持ち,少しでも不安や戸惑いがなくなるようにすることを目的としています。子どもたちは,三津間先生の優しい言葉かけに安心し,いつも通りはりきって学習していました。「What's this?」「It's a ~」。教室中に子どもたちの元気な声が響き渡りました。子どもたちは,順応が早く,中学校でも普段通りに学習を進めることができそうです。

★★★糠沢っ子「茶道体験」~6年生~

2月14日(木),糠沢集落センターにて,6年生の「茶道体験」が行われました。6年生の子どもたちは,いつもと違った和室ということもあって,少し緊張している感じもありましたが,体験が始まると,いつも通り,生き生きと活動をしていました。茶道の体験を通して,その歴史や心,基本的な作法について感じ取ることができました。事前に道具や資料を見せていただいたことや,様々なお話をいただいたこと,さらに自ら作った茶器を用いて茶道をしたことにより,子どもたちは,「茶道に興味を持った」「機会があったらまた体験してみたい」といった感想を述べていました。「茶道体験」をコーディネートしていただいた,生涯学習センターの木村様,教えていただいた登梛様,角沖様,菅野様,木村様,お忙しい中本当にありがとうございました。

★★★糠沢っ子「なかよしあそびの会・新入児保護者説明会」~お世話係の1年生~

2月12日(火)に,1年生と次年度入学の園児による「なかよしあそびの会」と「新入学児保護者説明会」が開催されました。

「なかよしあそびの会」は,保護者の皆様が,新入学児の学校生活や健康管理,PTA活動等について,校長や担当者から説明をしている間に行われました。お世話したのは1年生。小学校生活を体験する「場と機会」を設けました。1年生はこの日に向けて,生活科の学習で準備を進めてきました。実際に行った活動は,「校歌の紹介」,「じゃんけん列車」,「グループでのゲーム」などでした。また手作りのバックもプレゼントされました。1年のアイディアと準備のおかげで,園児たちの笑顔溢れる表情を伺うことができました。

「新入児保護者説明会」では,保護者の皆様の真剣な眼差しが印象的で,我が子を思う心が伝わってきました。

次年度新入学の園児のみなさん,そして保護者の皆様,糠沢小学校在校生,教職員一同,心よりお待ちしております。

★★★糠沢っ子「なわとび大会③」~5・6年生~

なわとび大会最終日。2月7日(木)に,5・6年生のなわとび大会が開催されました。6年生にとっては最後のなわとび大会,5年生は,鼓笛の練習と重なりながらのなわとび大会でした。

5年生の種目は,「持久跳び5分間」「前交差跳び」「前二重跳び」,6年生の種目は,「持久跳び5分間」「前二重跳び」「後ろ二重跳び」でした。さすが高学年で,一斉になわを跳び始めると,体育館中がなわの音でいっぱいになり,なわの回転の速さが音からも実感できました。目標を達成し喜んでいる姿,もう少しというところで失敗し悔しがる姿,友達の頑張りを応援する姿など,子どもたちの素直に感情を表した姿は,見ていてとても爽やかでした。そんな中,6年生全員が「前二重跳び」を跳ぶことができたのには驚かされました。

後半は,長縄跳びで「8の字回旋跳び」にチャレンジしました。制限時間内に何度も挑戦し,最後まで諦めずに頑張る姿は,なわとび大会を締めくくる素晴らしい姿でした。本校の子どもたちの体力向上が図られ,教育目標である「元気な子」が育ってきていることをうれしく思います。

★★★糠沢っ子「なわとび大会②」~3・4年生~

2月6日(水),3・4年生のなわとび大会が開催されました。体力向上のために取り組んできた縄跳び練習の成果を発表する場で,自己目標に向かって頑張ろうとする意欲が伝わってくる2時間でした。

3年生の種目は,「持久跳び3分間」「前あや跳び」「前二重跳び」,4年生の種目は,「持久跳び4分間」「後ろあや跳び」「前二重跳び」でした。さすが中学年。縄の回し方,跳び方も慣れたもので,腕の交差や縄を回す速さは見事なものでした。校内新記録も誕生し,大変盛り上がった前半でした。

後半は,長縄跳びで「8の字回旋跳び」にチャレンジし,みんなで楽しく活動することができました。「ハイ,ハイ,ハイ・・・」みんなで声を合わせて,励まし合いながら何度も挑戦する姿は,見ていて気持ちがよかったです。各学年(グループ)で心を一つに取り組んでいることがよく分かりました。

★★★糠沢っ子「なわとび大会①」~1・2年生~

糠沢小学校では,毎年,冬になわとび大会を開催しています。子どもたちは,業間の活動や体育の時間,昼休み時間等を使って,こつこつと練習に取り組んできました。自己ベストを目指す子ども,校内新記録を出すことを目標とする子どもと様々ですが,「元気な体」をつくるために練習に取り組む姿は素晴らしいです。

本日,2月5日(火)は,1・2年生のなわとび大会でした。1年生の種目は,「持久跳び1分間」「かけ足跳び」「後ろ跳び」,2年生の種目は,「持久跳び2分間」「後ろ跳び」「前あや跳び」に挑戦しました。跳んだ回数を数えるために6年生がお手伝いに入り,初めてのなわとび大会となる1年生を支えてくれました。また,みんなからの応援の言葉かけに答えるように,「トン,トン,トン…」とリズム良くなわを跳ぶ姿を見ていると,子どもたちの成長が感じられ,うれしくなりました。新記録も誕生し,大変盛り上がりました

後半は,長縄跳びで「8の字回旋跳び」にチャレンジし,みんなで楽しく活動することができました。1年生もとっても上手でした。

★★★糠沢っ子「鬼は外,福は内」~豆まき集会~

2月3日(日)は節分。児童会活動の一環として,年男,年女の5年生が中心となって,豆まき集会の準備を進めてきました。3日は日曜日なので,本日,1日(金)に豆まき集会を実施しました。まず,裃を着た5年生が,体育館で1年~6年生を出迎え,豆まき集会の雰囲気をつくってくれました。次に,節分の由来や豆まきの仕方の説明,各学年の追い出したい鬼の発表がありました。どの学年も自分たちのことをよく分かっていて,その鬼を退治すれば,もっともっと素晴らしい糠沢っ子になれそうと思わせるものばかりでした。最後に1年生から6年生に分かれて,豆まきをしました。鬼のお面をつけている学年,角をつけている学年もあり,大変盛り上がった豆まき集会になりました。「鬼は外,福は内」,きっと心の鬼を退治することができたんじゃないでしょうか。

★★★糠沢っ子「学習の成果を発揮」~学力テスト~

全校生が,1月29日(火)に国語科,31日(木)に算数科の「学力テスト」を実施しました。糠沢小学校では全教職員で,「考える子~自ら考え学び取る学習力の育成」に取り組んできました。今回の学力テストは,これまでの取り組み,普段の授業や家庭学習で身につけた基礎学力がどのくらい定着し,活用できているのかを確かめるよい機会となりました。

テストの様子を拝見すると,一人一人が真剣に問題に取り組み,答えを導き出すことができているせいか,「カツ,カツ,カツ」と鉛筆の音が響き渡っていたのが印象的でした。1年生にとっては初めての学力テストで,雰囲気の違いや普段のテストよりも問題量も多いなど,少し心配でしたが,まったく支障なくテストを受けることができました。何事にも動じない心も育ってきているようです。また,2~6年生の皆さんの,「少しでもよい点数」をと必死に考える表情も,見ていてうれしくなりました。

★★★糠沢っ子「クラブ活動見学」~3年生~

1月29日(火),3年生のクラブ活動見学が行われました。本校には,「テーブルゲーム」,「エコ手芸」,「科学」,「コンピュータ」,「運動」の5つのクラブがあります。4~6年生の子どもたちが自分のやりたいクラブを選び,年間12時間,楽しく活動しています。このクラブ活動の目標は,「望ましい人間関係を形成し,個性の伸長を図り,集団の一員として協力してよりよいクラブづくりに参画しようとする自主的・実践的な態度を育てること」です。子どもたちは,4月に立てた計画をもとに,6年生が中心となり,自主的な活動を展開しています。

今回,4月からクラブ活動に参加する3年生が,それぞれのクラブを見学し,次年度の見通しを持ちました。「ぼくは,○○クラブに入ろう。」「□□が楽しそう。」など,クラブ活動を楽しみにする発言がたくさん聞かれました。また,普段とは違う雰囲気に,いつもよりもはりきって活動する上級生の姿が印象的でした。3年生の皆さん,入りたいクラブは決まったでしょうか?

★★★糠沢っ子「わたしたちの生活と政治」~6年生租税教室~

1月28日(月),6年生の租税教室が行われました。現在6年生の社会科では,「わたしたちの生活と政治」の関係について学習しています。子どもたちにとってあまり身近なものではでないと感じている政治について,今回は,「税金」をテーマに学習を行いました。

授業には,市役所税務課の佐藤様,増子様をお迎えし,専門的なお話を子どもに分かりやすく説明していただきました。アニメビデオを活用したり,一億円のレプリカ(大きさ・重さが同じ)を持つ体験をさせてもらったり,子どもたちを学習に引きつける工夫が随所に見られ,1時間があっという間に過ぎてしまいました。

この学習を通して,子どもたちは,「私たちも買い物をしたときに消費税(税金)を支払い,それがみんなの役に立っているんだ。」「安心・安全なくらしには,税金はなくてはならないものなんだ。」などと感想を話していました。

今回の学習により,子どもたちは少しではありますが,政治に関心を持ったようです。それも,今回「税金」について深く考えるきっかけを与えていただいた,税務課の佐藤様,増子様のおかげです。本当にありがとうございました。

★★★糠沢っ子「幼稚園児給食体験会」~次年度新入児と1年生の交流~

1月28日(月)次年度入学予定の園児を招いて,給食試食会を行いました。これは,入学前に少しでも小学校への不安をなくし,安心して4月に登校できるようにするために取り組んでいます。

さて,この日のメニューは中通り地方の郷土料理で,「さんまの味噌煮」,「ひき菜炒り」,「ざくざく」,「ご飯」,「牛乳」でした。「ひき菜炒り」の「ひきな」とは,大根や人参の千切りのことで,今回は大根,人参,油揚げ,豚肉,枝豆を,砂糖と醤油で炒ったものが提供されました。

園児の皆さんは,1年生と向かい合って楽しそうに食べていました。一足先に小学校気分を味わえた園児の皆さんでした。

本校では生活科のお祭りに園児を招待したり,互いの学習発表会を見合ったりするなど,交流の場面を取り入れてきました。2月12日(火)には,新入生保護者説明会があり,お家の方が説明を聞いている間,1年生と園児の交流会が開かれます。園児の皆さんの小学校への不安を,少しでも解消できればと思います。園児の皆さんの入学を心よりお待ちしております。

★★★糠沢っ子「地域のおばあちゃんと昔遊び」~1・2年生~

1月22日(火),1・2年生の生活科の学習で,糠沢地区にお住まいのおばあちゃんをお招きして,昔遊びの会を実施しました。この活動は,昔遊びのよさを知るとともに,お年寄りとの交流を深めることをねらいとした活動で,毎年実施しています。

今回行った昔遊びは,「こま」「けん玉」「お手玉」「おはじき」「あやとり」です。子どもたちは,地域のおばあちゃんから遊び方を教えてもらい,とても楽しそうに遊んでいました。子どもたちは,コツをつかむのが早く,あっという間に上達していました。「上手だね。」「もっとやりたい。」「こうやればいいんだよ。」など,優しい気持ちになる言葉がたくさん聞かれ,子ども同士,子どもとお年寄りの方との温かい交流を深めることができていたようです。 このような姿を見ることができたのは,昔遊びをコーディネートしていただいた生涯学習センターの木村様,そしてお越しいただいた地域のおばあちゃんのおかげです。本当にありがとうございました。来年も楽しみにしています。

★★★糠沢っ子「道徳の互見授業」~1年生~

1月18日(金),職員の研修の一環として道徳の互見授業が1年生教室で行われました。(1月11日には,2年生教室で実施済み)

今年度の学校評価保護者アンケート「どんな子どもに育ってほしいか」の質問に対する回答で,もっとも多かったのが「思いやりのある子・やさしい子」でした。今回,1年生の道徳の授業では,その「やさしいこころ」を主題とした授業が展開されました。

題材名は「はしのうえのおおかみ」。 すれ違いのできない一本橋で,いばって小さな動物たちを追い返すおおかみに対して,くまがおおかみを抱きかかえて反対側に通してくれたお話です。授業の中で子どもたちからは,「ぼくも,くまさんみたいになりたいな。」「もっと友達に親切にしてあげたい。」「人にやさしくするとうれしくなるよ。」などの声が聞かれました。主題である「やさしいこころ」について,しっかりと考えることができたようです。糠沢小学校に思いやりのある・やさしい子どもたちがどんどん増えることを期待しています。

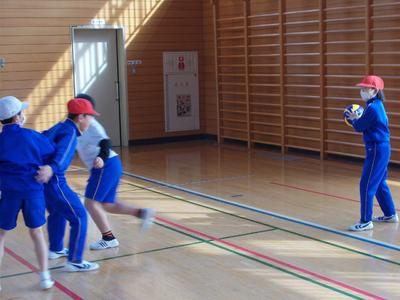

★★★糠沢っ子「運動委員会企画スポーツ集会」~4年生~

1月18日(金)業間,4~6年生の運動委員会が企画した4年生スポーツ集会が開催されました。今回の活動は,児童会活動の目標である,「学校生活を向上発展させるために,自発的・自治的に諸問題を話し合い解決する」を受けて,冬の運動不足の解消をねらいとした運動委員会の活動でした。

これまでにも3年生(ドッジボール),6年生(ドッジボール)が実施しており,今後,1,2,5年生の活動も予定されています。どの学年の集会でも,運動委員会の子どもが,責任を持って運営し,会を進めたり,審判をしたりする姿が印象的でした。参加した子どもたちからは,「楽しかった。」「今度自分たちでもやろう。」などの声が聞かれました。これからも寒さに負けない元気な体をつくり,楽しい学校生活を送ってほしいと思います。

★★★糠沢っ子「雪国の楽しさを」~3~6年のスキー教室~

1月15日(火),天気は曇。あだたら高原スキー場で,3~6年生のスキー教室が行われました。平日ということもあり,他のお客さんが少なく,ほぼ貸し切り状態のスキーで,スキーを満喫することができました。インストラクターの方から,スキーの止まり方や曲がり方などを丁寧に教えていただき,午後にはかなり上達した姿が見られました。子どもたちからは,「もっと滑りたかった。」「とっても楽しかった。」などの感想がたくさんあり,充実した一日であったことが分かりました。お世話になったインストラクターの皆さん,本当にありがとうございました。

体育科の学習指導要領には,「自然とのかかわりの深いスキーなどの指導については,学校や地域の実態に応じて積極的に行うことに留意すること」と記述されています。福島県は,他の都道府県からすると,雪が多い県と言えます。今回のような体験を通して,雪国の苦労だけでなく,雪国の楽しさも伝えることができる子どもたちになってほしいと思います。このような貴重な体験をさせていただいた,本宮市教育委員会様に感謝申し上げます。

★★★糠沢っ子「読書活動充実のために」1年ブックトーク

1月10日(木),本校の学校経営ビジョン実践内容にあります「読書活動の充実」の一環として,ブックトークを実施しています。ブックトークとは,「あるテーマにそって,一定時間内に何冊かの本を順序立てて聞き手に紹介すること」と言われています。

今回は1年生順番で,「むかしばなしをたのしもう」のテーマのもと,しらさわ夢図書館学校司書の柳沼様にたくさんの本を紹介してもらいました。(外国の昔話も紹介されました。)お話の盛り上がってきたところで読み終え,「興味のある人は続きを読んでみてね。」と投げかけたり,エプロンシアターによる本の紹介をしたり,様々な工夫がされていました。子どもたちは,ブックトークにより,改めて本や読書の楽しさを実感したようです。紹介された本は,期間を決めて教室に置き,自由に読むことができるようになっています。

★★★糠沢っ子へ「2019年の目標と活動」―学びのエネルギーを発揮―

1月8日(火),戌年から亥年へ変わり,平成30年度第3学期がスタートしました。皆様方もご存じの通り,年号が5月から新しくなります。新しくなることは,年号だけでなく子どもたちの進級,学ぶ場所も変わります。6年生にとっては,第3学期が糠沢小学校における「学び」の最後となります。1年生から5年生にとっては,当該学年の「学習・生活」のまとめとなり,新年度からの学校生活における準備となります。第3学期は「まとめ」だけでなく,次の学年における「学びのエネルギー」ともなるものです。

最近,文部科学省では「Society 5.0」(ソサエティ5.0)という人材育成プログラムを推進していくことを発表しています。日本の課題を解決するための方法として「人間の強み」を生かしたAI技術の活用と,Society 5.0における「学校の在り方・学びの在り方」が問われ,将来「Society 5.0における学校」(学びの時代)へ変わるそうです。特に,子どもたちの「読解力」の育成と向上が求められています。

そのために,基礎的読解力,数学的思考力,情報活用能力をすべての児童生徒が習得するよう施策の方向性が示されました。2年後には,新しい学習指導要領にてすべての教科等が行われます。糠沢小学校としては,前述の内容を踏まえて平成31年度から「外国語(英語)」の完全実施を進めます。また、他の教科においても新学習指導要領に関わる変更を踏まえた授業実践を進めます。

皆様方もご存じのように,1月初めに行われました「実業団駅伝大会・箱根駅伝大会」にて,選手や関係者の皆様方により目標へ向かって全力で走っている姿が印象的でした。本校でも,昨年に「校内マラソン大会」が行われました。体育時間や業間,朝の自主活動などの時間を活用して,マラソン大会へ向けて練習を積み重ね,糠沢っ子一人一人が目標をしっかり持ちながら「本番で力」を発揮していました。

駅伝大会やマラソン大会など,辛い状態が続いても「諦めず」最後まで走り切った選手の皆さんや子どもたちの「体力,持久力,忍耐力」により,「目標」へ進めることができました。このような経験を活かしつつ,第3学期において「学び・こころ・体力」が一歩でも前へ進めるよう応援します。

以上のことを踏まえて,第3学期を進めて参りますのでよろしくお願いいたします。

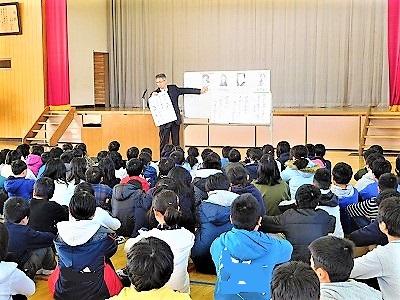

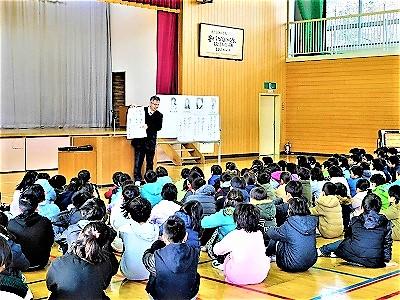

<第3学期始業式>

第3学期始業式において,糠沢っ子へ「2019年の目標と活動」について伝えました。まず,今年は十二支のうち「亥」に当たることと,それぞれの干支には「願い」が込められていることを伝えました。51日間という3学期ですが,新しい目標へ向かって,一歩一歩進めることの大切さを伝えました。子どもたちが「学びのエネルギー」を発揮できるよう糠沢小学校の全教職員で支えて参ります。

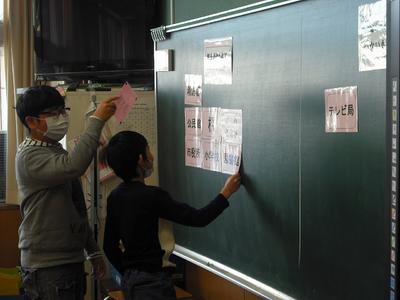

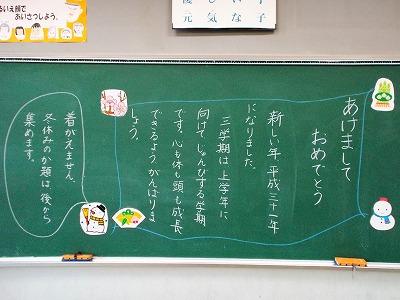

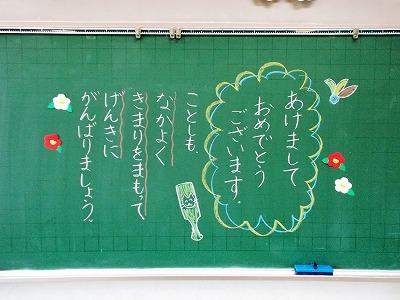

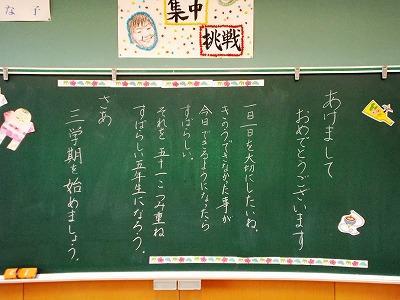

<学級担任からのメッセージ>

教室の黒板には,新学期がスタートするに当たり,学級担任から子どもたちへ「応援メッセ―ジ」が綴られていました。ご紹介します。

1年生教室

2年生教室

3年生教室

のびのび教室

すくすく教室

4年生教室

5年生教室

6年生教室

★★★糠沢っ子へ「希望と夢の実現へ向けた応援メッセージ!」ー終業式でー

平成30年12月22日(金),第2学期終業式が行われました。校長講話として「歴史上の偉人(4名)」の方々が発表した「言葉」を基に,子どもたちへ「努力してきたこと」「目標へ向かって続けてきたこと」の大切さを伝えました。

紹介した4名の偉人の中でも,福島県にかかわりの深い「野口英世」が発した言葉により,「勉強の大切さ」や「3倍・4倍・・5倍の勉強」が,「天才」と言われることを伝えました。終業式終了後,各学級にて「勉強の大切さ」「勉強の継続の大切さ」などを担任から伝えたそうです。

終業式においては,児童代表の3名(1年・3年・5年)が2学期に立てた目標へ向けた努力や成果,第3学期の目標などの発表がありました。どの発表も,しっかりとした内容の発表でした。

★★★糠沢っ子が「明日への夢と希望を胸に!」―書き初め練習4・5・6年―

糠沢っ子の4年生・5年生・6年生が「明日への夢と希望」を胸に抱きながら,「書き初めの練習」に取り組んでいました。

新しい年に入る前に,毎年,外部講師を招聘して「書き初め練習」を進めています。日常的には「半紙」による習字を学習していますが,「書き初め」では普段使用しない大きさの「条幅」による習字を行います。毎年,この時期に練習(冬休みには自宅でも)し,年明けの冬休み終了後,学校へ持参します。毎年,課題が異なりますので,筆使い,文字バランス,強弱,止めやはね,払いなどを緊張しながらも練習に取り組み,目標へ向かって練習を進めました。細かい点やポイントとなる重要なところは,外部講師の先生から直接,アドバイスを受けて練習に取り組んでいました。1時間ほどの練習後,どの子も条幅にバランスの良い「書き初め」を書き上げることができました。

<4年生>

<5年生>

<6年生>

★★★糠沢っ子が「鼓笛の伝統を引き継ぐために!」―新編成へ向けて―

「鼓笛隊」と言えば,小学校にとっては大切な「伝統を引き継ぐ行事」です。単なる演奏隊の引継ぎだけではなく,多くの卒業生が糠沢小学校の校歌や色々な曲を練習して,糠沢小学校の「伝統とよさ」を表現してきました。毎年,糠沢小学校運動会や本宮市小学生鼓笛パレードにて,子どもたちは学校の伝統を背負いながら,堂々と演奏や行進を行っています。

すでに,鼓笛隊を引き継ぐ前の「説明会」と「見学・体験」は終了し,選考のために練習に取り組んでいました。子どもたちは,希望する「楽器や分担」を基に,6年生を中心として,4年生や5年生の子どもたちへ伝えていました。数日間は,「体験」や「練習」として,様々な楽器や分担に触れました。オーディションまでの期間は,各自練習を行いました。そして,12月13日(木)~17日(月)までの期間中,次年度の鼓笛隊編成のために「オーディション」を実施しました。

<オーディションの様子>

★★★糠沢っ子が「大喜びで頂きました!給食に感謝!」―主食のパンが!―

12月13日(木),「わあ!ココア揚げパンだ!」と,子どもたちが大喜びでした。いつもは,お米や麺などが主食でしたが,学期に一度「主食がパンの日」でした。

毎日,学習の様子や休み時間の様子を伺っています。さらに,給食の時間も子どもたちの様子を伺っています。本日の給食メニューは,「ココア揚げパン,ポトフ,フレンチサラダ,牛乳」でした。各教室やランチルームを訪問しますと,子どもたちは

「このパン,おいしいです。」と,感想を述べて最後まで食べていました。お陰様で,どの学年でも最後までおいしくいただけました。

★★★糠沢っ子が「熱中してMANABU!」―2学期末の授業にて!―

今日も糠沢っ子が元気一杯に登校しました。気温が低い中(マイナス3度)でも,子どもたちは集団登校にて学校まで安全に歩いてきました。いつものように,1校時ごろ1年生教室から6年生教室まで訪問しますと,1年生が「おはようございます!」と,教室の外へ聞こえるほどの元気な挨拶が返ってきました。その後全部の学級を訪問しますと,寒さを吹き飛ばすほどに元気な挨拶が返ってきました。

昨日と本日の様子をご紹介します。いつものように訪問しますと,1年生は算数科や体育科,2年生は算数科や道徳,3年生は算数科や理科,4年生は音楽科や国語科,5年生は算数科や音楽科,そして6年生は国語科・社会科の学習に集中して取り組んでいました。どの学年も,「熱中」(MANABU)して学んでいます!素晴らしい子どもたちです。一部ですがご紹介します。

<1年生>算数科・体育科

<2年生>道徳・図画工作の作品

<3年生>算数科・理科

<4年生>音楽科

<5年生>算数科・音楽科

<6年生>国語科・社会科

<寒さを吹き飛ばす「なわとび」>業間にて

低学年の子どもたちは,寒さを吹き飛ばすかのように元気一杯に「なわとび」運動を楽しんでいました。高学年は,体育館や教室にて鼓笛の練習に参加していました。

★★糠沢っ子の「体力・運動能力向上を目指して!」―体育専門アドバイザー―

12月10日(月),先週も紹介させて頂きましたが,2学期末の今の段階ですがどの学年も「生き生きとした姿」で活動しています。

今回は,体育専門アドバイザーの先生が2名(いつもは1名ですが),来校されました。該当学年の体育学習にて2名のアドバイザーと担任が連携して,体育の学習を進めていました。派遣を進めてくださいました県北教育事務所の関係者に御礼申し上げます。2年生は「とびばこ運動」にて,体育の支援(担任1名とアドバイザー2名から)を受けました。個々に応じた支援により,子どもたちはポイントを確認しながら最後まで活動ができました。

3年生は「ボール運動」にて,2名のアドバイザーや担任から支援を受けました。「投げる・受け取る」動作が難しい状況でしたが,投げるポイントと受け取るポイントを学び,安全に投げる・受け取るができるようになりました。

5年生は「ソフトバレー」にて,アドバイザーと担任から支援を受け,ボールのパスやレシーブを学びました。また,6年生も「ソフトバレー」にて,アドバイザーと担任から支援を受け,ボールのパス(アンダーハンド・オーバーハンドなど)やレシーブを学びました。次回は,12月17日と19日です。

★★糠沢っ子の「生き生きとした姿・学びの姿!」―日常生活にて―

12月6日(木),平成30年も残りが少なくなり,第2学期も後,2週間程になりました。糠沢っ子の日々の様子から,「生き生きとした姿」「学びの姿」を実感します。毎年,この時期になりますと「鼓笛」に関する活動が活発になります。その一つには,新年度の新しい鼓笛隊の組織づくりです。演奏曲も,新しくなるそうです。各パートの役割分担を決定するために,現在,練習等に取り組んでいます。6年生が卒業しますと,現在の4年生や5年生が中心となって「新しい鼓笛隊」を組織します。そのための取組み(練習)を,日々生き生きと進めています。

また,学習も後半となり「まとめ」の時期となります。日々,1年生から6年生までの学習の様子を参観させて頂きますと,子どもたちは自らの考えや方法を発表したり,ノートに記述したりしながら「学び」を深めています。

ご存じの通り「糠沢小学校」では,「学び」「こころ」「元気」の大きな柱のもと,教育目標へ向かって進めています。子どもたちが前へ進めるよう,糠沢小学校の教職員はチームとなって実践しています。素晴らしい糠沢小学校です。

<鼓笛の練習風景>

<1年生の英語活動>

<2年生の体育>

<3年生の英語活動>

<4年生の図画工作>

<5年生の算数>

<6年生の歯科教室>

<追伸>

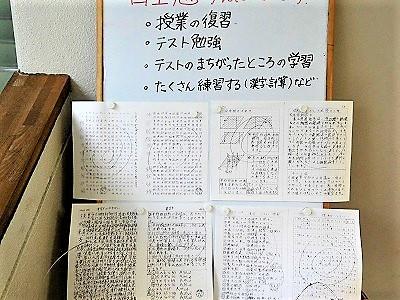

①学びの跡が見えるノート

②糠沢小学校の校舎と体育館の通路において,子どもたちの安全を確保できるよ

うに本校の用務員さんが「雪囲い」を制作しました。感謝申し上げます。

★★糠沢っ子が「伝統文化に挑戦しました!」―糠沢地区の文化を―

11月27日(火),3年生を対象にした「高松神社太々神楽」の伝統行事が,糠沢小学校の体育館にて行われました。昨年も,この時期になりますと,「高松神社太々神楽保存会」の皆様方(糠沢小学校の子どもたちも所属しています。今回,保存会の皆様方と一緒に,奏でていました。)が来校され,子どもたちに糠沢地区に伝わる「伝統行事」の一つ「高松神社太々神楽」をご披露されました。感謝申し上げます。

まず,太々神楽に所属しています糠沢っ子が,「太鼓,鼓,横笛」で演奏し,踊りを披露しました。子どもたちの「演奏」とぴったりと合った「踊り」に感動しました。

今回演奏に参加した糠沢っ子が,11月25日(日),本宮市青少年育成協議会にて「少年主張」として「ぼくたちが守る太々神楽!」を主張しました。

(11月25日の様子から)

「トン!ト・ト・・ト」と,「鼓(つづみ)」をたたきました。会場一杯に「鼓(つづみ)」の音が響き渡りました。そして,「主張」する内容について発表が進み,「ぼくたちが守る太々神楽!」という題名に迫る内容や思いを伝えました。その内容は,心の中にまで届き,発表者の「主張」を実感することができました。素晴らしい発表でした。

毎年,3年生の子どもたちは「ふるさと学習」の一環として鑑賞や体験を通して,長い歴史のある「太々神楽」を大切にしていく心を育んでいます。保存会の皆様方による披露は,これからも「ふるさと」を愛し,「守っていくこと」の一つとして重要なことではないでしょうか。また,地域に伝わる「伝統行事」を今後も継続していくには,とてもいい機会ではないでしょうか。

<糠沢っ子も,一緒に演奏しています!>

<保存会の方が演奏し,舞を披露しています!>

<楽器の説明や体験>

★★糠沢っ子の6年生が「1年生と交流!」―卒業の思い出に!―

6年生が主体となり,1年生との交流会が行われました。提案は,6年生自身が行い,話し合いの結果「1年生との交流会」となりました。

まず,11月26日(月),「遊ぶ会」と題して,体育館にて6年生と1年生が色々な「遊び」を通して交流しました。体全体で「喜び」を表現していました。遊ぶ会以上に,心と心の交流会となしました。素晴らしい6年生と1年生です。

<遊ぶ会の様子>

次に,11月27日(火),「一緒に給食」と題して,ランチルームにて6年生が1年生の給食も準備しました。1年生が入場するとき,6年生がサポートして,それぞれのテーブルへ案内をしました。

子どもたちは,楽しく給食を頂いていました。短い時間でしたが,楽しい「交流会」となり,笑顔がランチルーム一杯に広がりを見せていました。これこそ「糠沢っ子のよさ」です。

<給食の様子>1年生と6年生が一緒に給食を頂いています!

★★糠沢っ子が「ぼくたちが守る太々神楽!」を主張―リハーサル―

11月22日(木),全校朝会にて,今月の25日(日)に開催されます「少年の主張」に参加する代表児童の発表を全校児童の前で行いました。(リハーサル)

「トン!ト・ト・・!」と,「鼓(つづみ)」をたたきました。体育館内に「鼓(つづみ)」の音が響き渡りました。そして,「主張」する内容について発表が進み,「ぼくたちが守る太々神楽!」という題名に迫る内容や思いを伝えました。その内容は,心の中にまで届き,発表者の「主張」を実感することができました。素晴らしい発表でした。

<体育館にて発表> 11月22日(木)※リハーサルです。

<今後の予定>

11月25日(日)午前10時「サンライズもとみや」にて,市内の小学校から7名,中学校から3名,そして高校生1名が発表を行う予定です。

★★糠沢っ子の「コミュニケーション力の向上!」―ブックトークで!―

糠沢小学校では,子どもたちの「読書への意欲向上」や「コミュニケーション力の向上」へつながることを願い,「ブックトーク」を取り入れています。進めるに当たり「しらさわゆめ図書館」の司書の方へご依頼申し上げて進めています。ここで,「ブックトーク」についてご説明します。

<ブックトークとは>

ブックトークとは,あるテーマに沿って何冊かの図書を順に紹介し,子どもたちに紹介した図書や読書への興味を持たせる方法・技術です。

―期待される効果―

①本を読むきっかけをつくります。

②新しいジャンルの本への興味を引き出します。

③紹介した本の著者やテーマへの関心を持たせます。

④手に取られにくい本に光を当てます。

⑤ブックトークをする人と子どもたち,また子ども同士のコミュニケーシ

ョンを深めます。特に,語りかけによって,ブックトークをする人と子どもの間に親しい関係を作ります。また,一緒に聞いた友だちの反応によって本への興味が増すなど,子ども同士の関係も深めます。

上記のような目的や効果を目指し,糠沢小学校では従来から「ブックトーク」を取り入れています。「読み聞かせ」は,1・2年生を中心として進めていますが,「ブックトーク」は,6年生から1年生までの子どもたちを対象として,「しらさわゆめ図書館」の司書の方とご一緒に進めます。

毎回,テーマに沿った素敵な図書の準備や,お話に感動を覚えます。しらさわゆめ図書館の司書の方には,心より御礼申し上げます。

11月20日(火),今回は3年生と6年生の子どもたちを対象として,ブックトークを進めました。

<3年生>

<6年生>

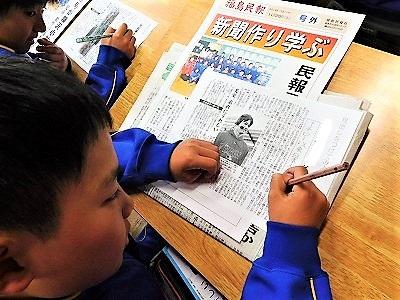

★★糠沢っ子「なるほど!新聞ってすごい!」―新聞作成プロセス!―

11月20日(火),福島民報社の「出前講座」が糠沢小学校にて行われました。新聞の仕組みを学んだのが5年生です。毎年,糠沢っ子が新聞作成のプロセスを学びます。今回の「出前講座」も,福島民報社の方が直接来校され,一つ一つ丁寧に順序良く,お伝え頂きました。感謝申し上げます。

さらに,子どもたちは「新聞製作」(見出し作成など)にも挑戦しました。素晴らしい新聞となりました。新聞作成のプロセスを学ぶことにより,普段は気づかない「新聞の役割」や,「新聞の効果」,「新聞編集の手順・注意点」,「取材や編集の苦労」など,大切なことを学ぶことができました。子どもたちから「なるほど!新聞ってすごいです。」と,感動していました。

今回のように「出前講座」は,福島県内の色々な学校にて開催され,子どもたちにとっては大変貴重な体験となっています。福島民報社の関係者の皆様方には心より御礼申し上げます。

<出前講座の様子>

★★糠沢っ子が「生き生きと輝いている姿!」―糠沢小の「よさ!」―

爽やかな秋空のもと,糠沢っ子が「生き生きと輝いている姿」を発見します。11月16日・19日における校舎内外における糠沢っ子の素敵な姿をご紹介します。さらに,糠沢っ子を支えて頂いています調理員の皆さん,検査員さん,用務員さんの皆様方には,感謝申し上げます。

<給食室> <検査室> <作業場>

1年生は図画工作科の「秋の実や葉」を利用したリース作りで,各自の想いや願いを込めて完成させました。また,生活科の時間には,秋の実(どんぐり)を利用した的あてゲームを楽しんでいました。

2年生は算数科の「かけ算」の学習で,かけ算九九を活用して,問題作りに取り組んでいました。各自,教科書の絵を参考に「かけ算九九の問題」を作成することができました。

3年生は算数科の「重さ」に関わる問題にチャレンジしていました。テープ図を活用して,問題文を分析したり表現したりするなど,答えを求めるための考え方を学びました。

4年生は体育科の学習で「思春期にあらわれる変化」を学びました。担任の先生と養護教諭の先生から,「思春期の特徴」を分かりやすく進めて頂き,理解することができました。

5年生は国語科の「和の文化」に関わる学習に取り組んでいました。特に,「伝統工芸」の分野に関わる調査を,図書館やコンピュータ等を使用して進めていました。

6年生は国語科で「敬語,謙譲語,丁寧語」を学んでいました。学習の時間に教室訪問をしましたところ,教科書の内容に「荷物を持っている場面」において,どのような丁寧語や敬語などを使用すればいいのか学んでいました。

★★糠沢っ子が「全力で挑戦し,ゴール!」―自己目標の達成へ!―

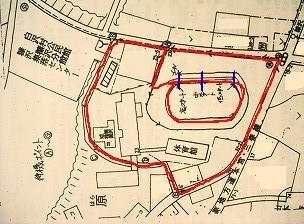

11月14日(水),「フリー参観日」でした。多くの保護者の皆様方やご家族の皆様方の参観を賜り,心より御礼申し上げます。特に,「校内マラソン大会」におきまして,PTA役員の皆様方によりますボランティアで安全にマラソン大会を進めることができました。さらに,学校近くの住民(特に,コース上の)の皆様方には,日頃よりご理解とご支援を賜っています。心より感謝申し上げます。

低学年は,1000m。中学年は,1500m。高学年は,2000mの距離を走りました。体育時間や業間,朝の自主活動などの時間を活用して,マラソン大会へ向けて練習を積み重ねてきました。今まで,1年生から6年生までの子どもたちの練習時には,教職員みんなでできる限りお手伝いをしてきました。毎回,子どもたちの出発前の「緊張した表情」,ゴール後の「達成感を味わった表情」や「悔しかった表情」など,様々な表情を伺うことができました。途中であきらめることなく最後まで,自己目標へ向かって走り切りました。素晴らしい糠沢っ子です。また,コース上では,参観者の皆様方より,子どもたちへの温かな応援に感謝申し上げます。

<日常的な練習の様子> ※朝の自主練習,業間のランニングなど

<授業公開の様子>※フリー参観の様子

1年教室 2年教室

3年教室 4年教室

5年教室 6年教室

<マラソン大会コース>※警察署には,事前に道路使用許可を申請し,許可を頂いております。

<マラソンの様子>★校内マラソン大会の様子

天候を心配しましたが,青空が応援しているように空一面に子どもたちの姿が映ったようです。その中,大会をスタートさせることができました。子どもたちが走っている間,太陽が応援をしているように感じました。さらに,多くの保護者の皆様方,ご家族の皆様方,住民の皆様方の「心温まる応援」により,1年生から6年生までの子どもたちは,「自己目標の達成へ!」という強い意志と体力で,ゴールまで走りきることができました。素晴らしい子どもたちです。今回のマラソン大会では,多くの「新記録」が出ました。これも,日々の練習の成果ではないでしょうか。さらに,多くの皆様方からの「声援」が,エネルギーとなったのではないでしょうか。素晴らしいマラソン大会でした。

<全体>※元気一杯に選手宣誓! ※多くの保護者の皆様方,ご家族の皆様方

<1年生>

<2年生>

<3年生>

<4年生>

<5年生>

<6年生>

★★糠沢っ子が「思い出の“宝箱”を完成!」―着色・絵画等で表現―

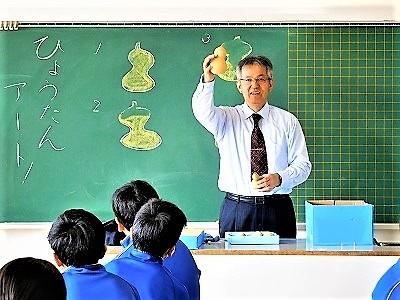

10月3日(水),6年生の子どもたちと一緒に,「ヒョウタン」の種出し活動を進めました。ヒョウタンが小さいので,種出しに苦労しましたが,ポイントを伝えたところ,どの子もヒョウタンから上手に種を取り出すことができました。その後,水に浸して,数日後に表皮をとる活動へ入りました。これらを何度か繰り返して,最後に乾燥まで進めました。

11月9日(金),ヒョウタンづくりから約1ヶ月が経過した本日,乾燥したヒョウタンに各自,着色や絵画等を表現しました。子どもたちは,思い出を作る表情で楽しく着色していました。各自,素晴らしい着色や絵画が出来上がり,大変うれしそうでした。

<10月3日(水)の様子> ヒョウタンから種の取り出し

<11月9日(金)の様子> 乾燥したヒョウタンに着色等

6年生教室前の廊下に展示

校長室に展示

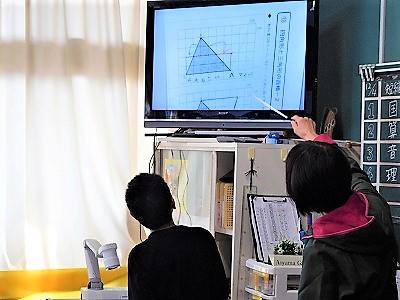

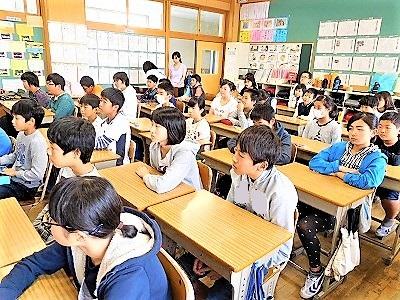

★★糠沢っ子が「既習内容を活用して“求積”を考察!」―深まる思考!―

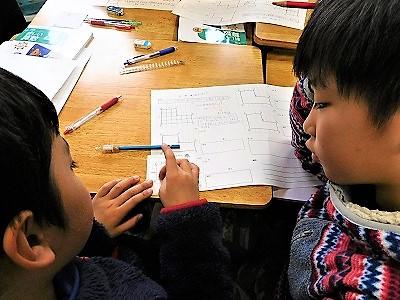

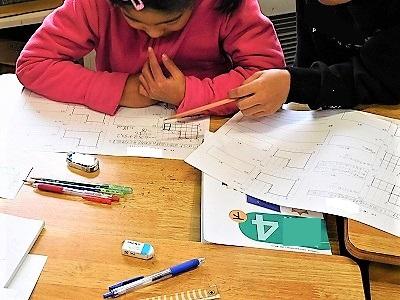

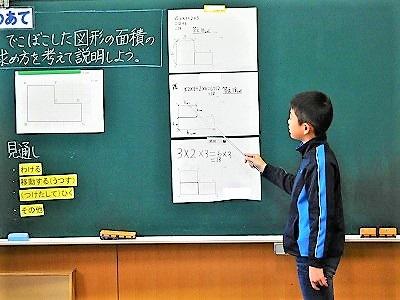

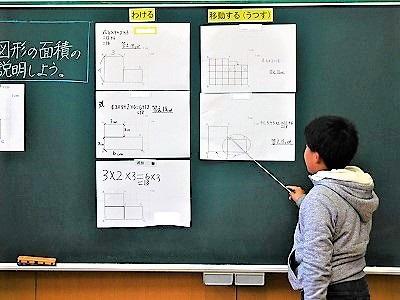

11月8日(木),第9回の授業研究が行われました。4年生の「算数科・面積」でした。指導助言者は,県北教育事務所主任指導主事の鈴木様でした。ご指導に感謝申し上げます。今回は「面積のはかり方と表し方」という単元で「複合図形」の求積でした。前時までは,長方形や正方形の面積を求める学習を進めてきましたが,今回は「複合図形」として「階段状の図形」に対して,どのようにして面積を求めるのか学びました。4年生は,階段状の図形の面積を,今までに学んできた方法や内容を駆使しながら,面積を求めていました。小グループなので解決の途中には,相互交流を通しながら「教え合い」「学び合い」を進めていました。このような姿から,本校が目指しています「夢中になって学ぶ子ども」に近づいていると実感しました。

各自が考えた求積の方法を発表している段階で,「質問はありませんか?」と問いかけますと,「〇〇はどのようになっていますか?」などと,学び合いの深さを実感しました。

子どもたちは,今までに学んだ「数学的な考え方」を活用しながら,めあてへ向かって全力で学習に取り組んでいました。素晴らしい4年生でした。

<授業研究 Ⅸ>11月8日(木)4年,算数科単元「面積のはかり方と表し方」

〇授業の様子

〇事後研究会の様子

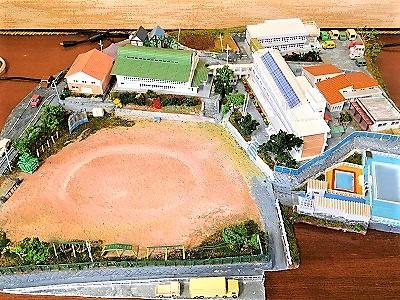

★★糠沢っ子へ「校舎ジオラマと写真で伝える!」―創立145周年のお祝い―

糠沢小学校の創立記念日は,11月18日です。今までに,創立100周年事業創立130周年事業,そして創立140周年事業など開催してきました。平成30年度は,下記のような内容で実施しました。

11月9日(金),糠沢小の子どもたちやPTA会長様へ,創立145周年記念日として,今までの学校の歴史を「校舎模型ジオラマ・写真等」で分かりやすく伝えました。(明治時代の校舎・昭和時代の校舎・平成時代の校舎・各時代の体育館など)

<創立145周年記念の様子>

※明治から平成までの学校に関わる講話等

<明治・大正・昭和・平成における校舎等の様子>

※校舎模型ジオラマによる

★★糠沢っ子が「全員登校!生き生きと参加!」―森林学習で学びを深める!―

11月2日(金),森林学習実施日に「全員」が登校しました。健康が一番です!毎日,元気に登校し仲良く学んだり遊んだりできる「糠沢っ子」は,日本一です!

1年生から6年生まで,それぞれの目的地へバスで出発しました。全学年の子どもたちと出発前にお会いし,元気な子どもたちを見送ることができました。どの子も「生き生き」とした表情で,しっかりとした目標を持ちながら出発しました。全校児童が元気に学校へ来ることは,何よりも素晴らしいことです。

行先は,1年生・2年生が「ムシテック・ワールド」,3年生・4年生は「フォレストパークあだたら」,5年生は「裏磐梯や野口記念館」,6年生は「コミュタン福島・片曽根山」へ出かけました。誰も休むことなく参加ができたことは大変うれしいことです。子どもたちの健康管理等がしっかりできているからこそできることです。ご家庭の皆様方に感謝申し上げます。

今回,森林学習や見学学習として校外における学習でした。どの学年も,貴重な体験を通して学びました。いずれの学年もけがや事故もなく,安全に学校へ帰ることができました。どの子も,生き生きとし,充実した表情でした。引率の先生方並びに見学先で支援を賜りました関係者の皆様方に心より御礼申し上げます。

<1年生>

<2年生>

<3年生>

<4年生>

<5年生>

<6年生>

★★糠沢っ子と「一緒にお祝い!」―11月9日に公開します!―

11月9日(金),糠沢っ子と一緒に,創立145周年記念日の「お祝い」をします。なお当日は,お客様(学校評議員の皆様方,PTA本部役員の皆様方)をご招待していますが,保護者の皆様方,糠沢地域の皆様方もお時間がございましたら,ご来校頂き,「糠沢小学校のジオラマ」をご覧ください。

〇 日時 11月9日(金) 午前8時~8時30分まで

〇 場所 糠沢小学校体育館

★ 今回,皆様方にご披露申し上げた後に,校長室に展示しておきますので,後日も

ご鑑賞頂けます。よろしくお願いいたします。

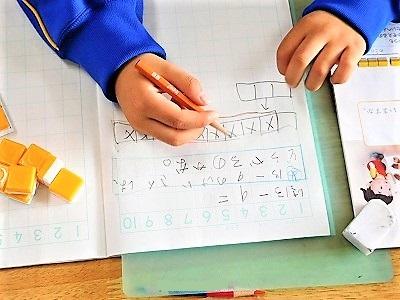

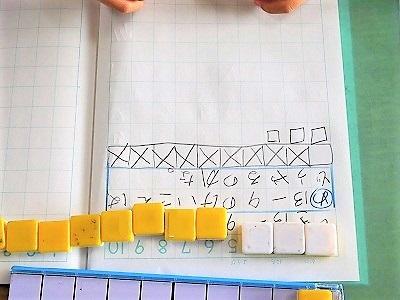

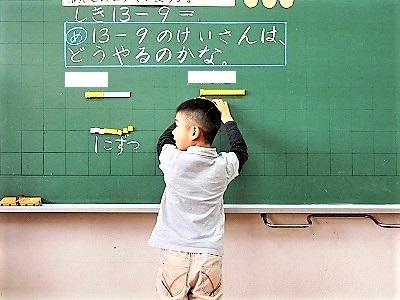

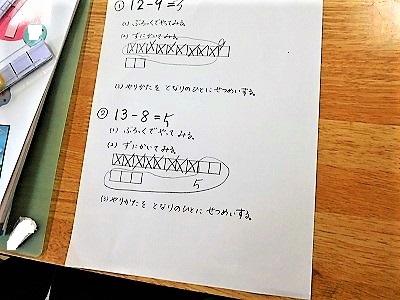

★★糠沢っ子が「考え・操作・説明により“よさ”を実感!」―思考力UP!―

11月5日(月),第8回の授業研究が行われました。1年生の「算数科・ひきざん」でした。指導助言者は,本宮市教育委員会指導主事の佐藤様でした。ご指導に感謝申し上げます。以前にも紹介しましたが,本校では「夢中になって学ぶ子ども」の育成を主題として,現職教育を全教職員で取り組んでいます。

今回は「ひきざん」という単元で「繰り下がりのある計算」の第1時の学習でした。授業がスタートしますと,子どもたちは,先生からの発問に挙手して元気よく答えていました。4月に入学して,11月現在では国語科,算数科,生活科など各教科における「学び・学び合い」へ対する意欲が高まってきました。算数科において「繰り下がりのある計算」の導入として,重要な内容でした。

1年生の子どもたちは,今までに学んだ「数学的な考え方・表現・操作」を活用しながら,めあてへ向かって全力で学習に取り組んでいました。素晴らしい1年生でした。学級担任のきめ細かなご指導や準備の成果が,子どもたちの「学び合い」へ反映しました。後半は,「ジャンプ問題」へ挑戦し,「12-9」や「13-8」の計算の仕方を,13-9の場合と同様に子どもたちは,解答し説明をすることができました。素晴らしい学びでした。

<授業研究 Ⅷ>11月5日(月)1年,単元「ひきざん」(繰り下がりのある計算)

〇授業の様子

〇事後研究会

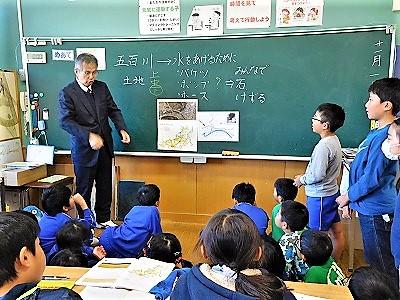

★★糠沢っ子へ「もとみやの人々の努力と歴史を伝え!」―岩色疎水ができるまで!―

11月1日(木),4年生の社会科にて「郷土の発展につくす」の単元で,「大地に水を引く」ことに関する学習を校長がお手伝いしました。すでに,「岩色疎水」に関する学習は進んでいましたが,これらに関する具体的な説明のために,「岩色疎水」に関わりの深い校長が,担任から依頼されて子どもたちへ伝えました。

「なぜ,疎水を作ったのか?」という「めあて」のもと,子どもたちと一緒に考えました。まず,疎水を作る前の村の様子をイメージしやすいように「立体模型」にて提示しました。この土地の近くには五百川が流れており,水は豊富でしたが,土地より低いところを流れているために,昔の人々は水を得ることが困難でした。子どもたちは,五百川から水を汲み上げられないことを理解し,大岩や山などを掘りながら「疎水」を作り上げたことを知りました。

<村づくり・疎水づくりに携わった人々の紹介>

西暦1564年に畠山六左エ門秀富さんが,五百川近くの石川原に村をつくため開拓し,五百川に「堰」を築き開田し,水を引くことができました。その村は関下村です。その後,西暦1668年に,秀富さんの曽孫である直富さんが,岩色の大岩にトンネルを掘り,「岩色疎水づくり」が始まりました。

このような経緯を説明し,岩色疎水を作るために多くの人々が協力して完成させたことを伝えました。さらに,明治時代に入ってから初代岩根村長の伊藤八郎さんによる「疎水」の延長と維持について説明をしました。

さらに,旧白沢村の疎水関係についても説明をしました。近くに阿武隈川が流れていますが,旧白沢村の土地が高いところにあるため,田畑へ水を供給するには「ため池」しかありませんでした。そこで,昭和19年ごろ阿武隈川から水を引く計画が実行されました。「岩色疎水」と同様に,当時の人々の協力と努力により水を引くことができました。(以前勤務していた小学校区ですので,説明をしました。)

以上のことを,模型や写真等を活用して,子どもたちへ伝えました。

<資料の出典>

〇もとみや小学校社会科副読本

〇うつくしま電子事典

★★糠沢っ子が「秋空のもと!キラキラと輝く!」―自ら挑戦!―

10月30日(火),朝の気温も低くなり,紅葉が一面に広がる季節となりました。登校後,いつものように子どもたちは「自主的なランニング」に挑戦しています。紅葉と秋空のもと,糠沢っ子一人一人がキラキラと輝いています。いつものように朝一番に,1年生教室から6年生教室までお伺いしますと,どの学年も元気よくあいさつが返ってきました。また,学習の様子を参観させて頂きますと,休日明けですがどの学年も集中して学んでいました。

<朝の自主的ランニング>

3年生と4年生は,来月に予定されています「校内マラソン大会」へ向けて練習に取り組んでいました。冷たい空気の中でしたが,子どもたちの走る意気込みと走力により,空気も温かくなったように感じました。全員が無事にゴールしました。

1年生も体育の時間に,青空と太陽のもと「校内マラソン大会」へ向けた練習を進めました。子どもたちは,小学校に入学して初めての「マラソン大会」です。4月に入学して以来,朝の「自主的なランニング」,業間の「ランニング」,体育学習を通して,持久力を高めてきました。大会本番での活躍を期待しています。

業間や昼休み時間における元気な糠沢っ子です。思う存分に体を動かして,遊んでいます。晴天のもとでの子どもたちの表情は最高です。

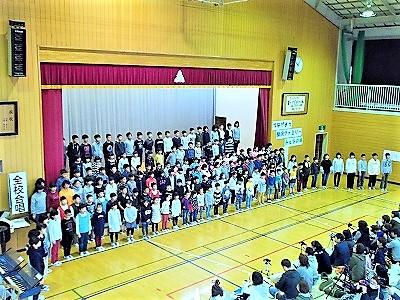

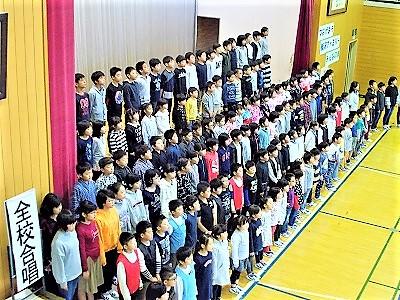

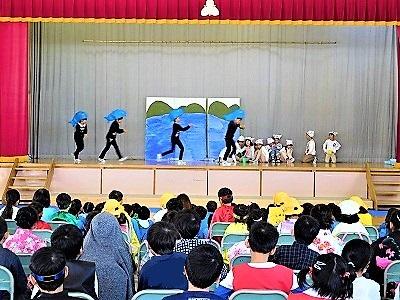

★★糠沢っ子は「さすが日本一です!」―糠沢ファミリーの発表会!―

10月27日(土),「さすが!日本一の学習発表会」でした。1年生から6年生までの子どもたちと先生方が「糠沢ファミリー」として,「みんなの絆」を「より一層強めた発表会」でした。本日は,雨の中でしたが多くのご来賓の皆様方,保護者の皆様方,ご家族の皆様方,糠沢地区住民の皆様方からの「心温まる称賛」も賜りましたこと,改めて御礼申し上げます。

子どもたちは今までの練習の成果を発揮し,最後まで集中して発表を行うことができました。参観の皆様方から大きな拍手と称賛の声を頂きました。どの学年の発表も子どもたちの「願い・協力・思い」が体全体から発信され,素晴らしい「本番(学習の成果)」でした。

改めて,糠沢っ子は「やっぱり素晴らしい!日本一です!」と感動を得る発表会でした。その支えは,糠沢小学校の先生方です。感謝申し上げます。これらの姿を達成した影には,ご家族の皆様方,先生方の心温まる「支援」があったからこそ,実現したものと考えます。

学習発表会終了時には,ご来賓の皆様方より「感動しました。」「どの学年も素晴らしい発表でした。」と称賛のお言葉を頂きました。特に「6年生の発表を見て,涙が出ました。戦時中を思い出しました。」と,ご感想と称賛の言葉を頂きました。これこそ,日頃の「学び・こころ・表現・絆」が,参観された皆様方へ伝わったものであると実感しました。

<ご来校頂いた皆様方>

<発表会の様子>

開会の言葉(1年生)

2年生

3年生

4年生

5年生

6年生

全校合唱

シルバー安全隊の皆様へ

★★糠沢っ子が「願い・想い・夢を様々に表現!」―秋空を飾る―

いよいよ明日(10月27日),糠沢っ子の「願い・想い・夢を様々に表現!」する場と機会が来ます。それは,学習発表会です。心を一つに「絆」をしっかりと持ちながら,学習に励んでいます。ぜひ,糠沢っ子の「願い・想い・夢」を受け止めて頂ければ幸いです。

別の角度から,毎日,数回子どもたちの日々の「学び」を参観させて頂いていますと,教室内外には「願い・想い・夢を様々に表現!」した作品が多く掲示されています。それは,学習発表会とは異なり,各教科の特徴や内容から「学んで得た!宝物」が,教室内外に掲示されています。

すべてをご紹介できませんが,11月14日(水)に計画されています「フリー参観」のときには,1年生から6年生まで,様々な「宝物」を準備いたします。糠沢っ子が学んで得た多くのものを表現した「宝物」をご覧いただければ幸いです。

★ 今回は,「宝物」の一部です。(10月26日現在)

1年生(アサガオのかんさつ絵本など)

2年生(切り絵)

3年生(詩や俳句)

4年生(図工)

5年生(手作りエプロン)

6年生(水墨画)

★★糠沢っ子が「野口英世の世界を知る!」―出前講座にて―

毎日,学校内外を参観させて頂いていますと,糠沢っ子が「輝いている姿・場面」を多く見ることがあります。150名の糠沢っ子は素晴らしいです。一人一人が「めあて」を持ち,達成できるよう練習したり学んだりしたりしています。

10月25日(木),5年生が来月に計画されています体験学習(11月2日)の前に,事前学習として「野口英世」に関する内容を学びました。事前学習をサポートして頂いたのが,「野口英世記念館」の学芸員の方です。お忙しい中,学芸員の長田様が来校されました。野口英世に関する内容について,丁寧にご説明を頂き,子どもたちからの質問等にもご回答頂きました。今回の事前学習を体験学習へつなげられるよう工夫しました。子どもたちは,学芸員の長田様からの説明をノートにメモをしていました。真剣に学ぶ姿は素晴らしいものです。今回学んだことを体験学習にて,より一層深めて頂ければ幸いです。

★★糠沢っ子の「全力の姿!協働の姿!素晴らしい!」―校内発表会―

10月23日(火),糠沢っ子が元気に登校しました。23日は,糠沢幼稚園の皆さんをご招待し,「校内での学習発表会」を実施しました。子どもたちは今までの練習の成果を発揮し,最後まで集中して発表を行うことができました。

この姿は「全力の姿」,「協働の姿」で,大変素晴らしいものでした。その素晴らしさは,糠沢幼稚園の皆さん,各学年の皆さん,そして参観者へ届き,会場一杯に響き渡る大きな拍手と称賛の声を頂きました。ありがとうございました。発表会まで,数日ありますが,どの学年の発表も子どもたちの「願い・協力・思い」が体全体から発信され,まるで「本番」さながらでした。糠沢っ子は「やっぱり素晴らしい!」と実感しました。

前日の22日(月)には,5年生と6年生が発表会当日の役割分担・内容を担当の先生方と確認し,本番に備えていました。ここにも,「糠沢っ子のよさ」を感じました。担当の先生との打ち合わせも,真剣な態度で集中して確認や進め方,注意点など話し合っていました。

27日の当日,5・6年生の子どもたちの素晴らしい「発表」と共に,「役割」の様子もご覧いただき,称賛の声をかけて頂ければ幸いです。さらに,1年生から6年生までの発表や準備の様子も,ご覧頂き,称賛の拍手と声をかけて下さいますようお願い申し上げます。

<校内学習発表会の様子> 10月23日(火)

★糠沢幼稚園の皆さんや,糠沢っ子のご家族の皆さんも参観されました。

★ここでの紹介写真は,一部です。ご了承願います。当日をご期待ください。

糠沢幼稚園の皆さん はじめの言葉(1年生)

1年生 2年生

3年生 4年生

5年生 6年生

全校合唱 終わりの言葉(6年)

★★糠沢っ子が「こころと体力とチーム愛」を発揮!―もとみや駅伝大会―

10月21日(日),第12回もとみや駅伝競走大会へ糠沢っ子が3チームで参加しました。9月から,子どもたちは指導の先生方と共に目標を設定し,達成できるよう「こころと体力」をキーワードとし,そして「糠沢っ子チーム愛」を発揮しながら,日々練習に取り組んで参りました。子どもたちは,駅伝練習だけでなく,日々の学校における学習や生活は勿論,対外的な活動へ積極的に関わっています。練習日における参加選手の様子を毎回拝見させて頂きますと,子どもたちは「自己目標」と「チーム目標」をしっかり持ちながら,自己記録ベストを目指しつつ,互いの努力している姿への「称賛や応援」を実感しました。

駅伝当日(21日),子どもたちの表情から「よし!今まで,一緒に練習をしてきたチームメイトと共に,『こころと体力とチーム愛』を発揮します。」という心強い決意を感じました。「よーい!バン!」第1走者が全力でスタートし,第2中継,第3中継・・・・ゴールとなりました。その姿に「素晴らしいです!糠沢小の誇りです!」と,大きな声で伝えました。糠沢小Aチーム,糠沢小Bチーム,糠沢小Cチームが,10区間を「こころの襷」と「チーム愛の襷」により素晴らしい駅伝ができ,感動を覚えました。そして,小学生の部門でAチームが第4位と入賞しました。BチームもCチームも全力を出し,諦めず最後まで走り,記録を伸ばしました。

さらに,糠沢小Aチームで第7区を走りました選手が「区間新記録賞」を頂きました。素晴らしい子どもたちです。保護者の皆様方,ご家族の皆様方,地域の皆様方,そして糠沢っ子の応援によりまして,素晴らしい駅伝となりました。ここで,改めて糠沢小学校の先生方のご協力とご支援により,糠沢っ子は素晴らしい駅伝大会とすることができました。心より感謝申し上げます。

選手壮行会の様子 10月19日(金)

もとみや駅伝競走大会の様子 10月21日(日)

<集合・練習・スタート前の様子>

<競走・応援の様子>

※A,B,Cチームの「スタート」と「最終ランナー」の様子です。ご了承願います。

<閉会式・表彰の様子>

糠沢小Aチーム・・・4位入賞

区間新記録賞(7区)

<参加選手で> ※他の大会への参加により,一部の選手は走った後,移動しました。

素晴らしい「日本一の糠沢っ子チーム」です!

★★糠沢っ子が「秋となかよしのテーマのもと!」―思う存分に表現!―

10月18日(木),第7回の授業研究が行われました。のびのびの「生活単元学習」でした。指導助言者は,本宮市教育委員会指導主事の渡辺様でした。ご指導に感謝申し上げます。以前にも紹介しましたが,本校では「夢中になって学ぶ子ども」の育成を主題として,現職教育を全教職員で取り組んでいます。

今回は「秋となかよし」という単元で「ハロウィン」へ向けた活動でした。学習がスタートしますと,二人は,落ち葉拾いや秋の飾りづくりの経験を思い出しながら,ハロウィンで着る「洋服の模様付け」をしました。まず,手作りマネキンに洋服を作る活動からスタートして,自らの洋服作りに挑戦しました。色々な「秋の飾り物」を使用して,楽しく作ることができました。

後半は,「ジャンプ問題」へ挑戦し,集めた秋の材料を使用して「かんむり・うでわ・ペンダント」などを作りました。先生と共に,二人とも十分に楽しむことができました。素晴らしい学びでした。

<授業研究 Ⅶ>10月18日(木)のびのび学級,生活単元「秋となかよし」

〇授業の様子

〇事後研究会の様子

★★糠沢っ子が「星のように輝いている場面!」―様々な活動で!―

毎日,学校内外を参観させて頂いていますと,糠沢っ子が「一番輝いている姿・場面」を多く見ることがあります。150名の糠沢っ子は素晴らしいです。一人一人が「めあて」を持ち,達成できるよう練習したり学んだりしたりしています。

10月15日(月),子どもたちは元気に登校しました。朝の気温が今まで以上に低いですが,自宅から学校まで集団登校にて安全に登校ができいます。いつものように,日々の授業を参観させて頂いていますと,3年生は,新しいパソコンを使用して理科の学習を進めていました。4年生は,理科の実験に取り組んでいました。また,1年から6年まで,今月末に予定されています「学習発表会」へ向けた練習にも力を入れて,助け合いながら仲良く練習に取り組んでいます。6年生は,学習発表会で使用する「旗・小道具」など,子どもたちが作る活動をしています。

さらに,給食の時間や清掃活動,休み時間などの姿を拝見しますと,いつも協力し合って準備したり活動したりするなど仲良く過ごしています。特に,清掃時間には「糠沢小学校を心から大切にしよう!」という思いの基,熱心に掃き掃除や水拭きなどを行っていました。このように,「キラキラ」と輝いている場面は数多く見られます。

<6年生 総合>

<3年生 理科>

<4年生 理科>

<1年生から6年生 清掃活動> 無言で,熱心に清掃を進めました!日本一!

★★糠沢っ子が「運動能力向上へチャレンジ!」―ポイントを確認!―

10月15日(月),第5回体育専門アドバイザーの先生が来校されました。今回も,全学年ではありませんでしたが,体育の学習においてアドバイザーの先生からの支援を頂きながら,担任の先生方が体育を進めていました。

今回は,鉄棒・走の運動(2年),ハードル走(6年),三角ベースボール(3年)ソフトボール(5年)などの学習における課題解決へ向けて,担任の支援を進めて頂きました。子どもたちの様子から,「思う存分にチャレンジ!」し,安全を確保しながら,運動をしていました。その楽しさや満足感は体全体に出ていました。毎回,担任の先生方は「メモ」を取ったり,運動の「ポイント」を確認したりしながら,次の段階へ向けた準備を進めていました。体育専門アドバイザーの先生と共に,各種運動の特徴を考慮した「学習展開」が確認できたことは,次の学習指導へ反映されると考えます。

<2年生> 走の運動など

<3年生> 三角ベースボール

<6年生>ハードル走

<5年生>ソフトボール

★★糠沢っ子のために「プールへEM活性液」―本宮商工会様!―

本宮商工会様のご支援によりまして,毎年プール使用前と使用後に「EM活性液」のご提供を頂いております。また,プールへの放流もご支援頂いております。

10月10日(水),本宮商工会の皆様方が来校され,大プールと小プールへ活性液を入れて頂きました。心より御礼申し上げます。EM活性液により次年度のプール清掃が大変助かります。

本宮商工会様の学校教育へのご理解とご支援に支えられ,平成31年度も,きれいな水の入ったプールにて,糠沢小学校の子どもたちは安全に水泳学習ができるようになります。

【放流の様子】

★★糠沢っ子が「元気な姿で,思う存分に活動!」ー糠沢っ子のよさー

10月に入り糠沢っ子は元気な姿で,思う存分に遊びや活動に取り組んでいます。「糠沢っ子のよさ」です。

朝の自主的ランニング,業間のランニングや運動,昼休みの自由遊び,ALTの先生との学習や遊び,集中して学んでいる学習,保護者の皆様によるボランティア,戦争と平和を考えるブックトーク,障がい者の立場を考え自らできることを発表,協力をしながら進めている学習発表会など,糠沢っ子は元気な姿で活動をしています。素晴らしいことです。

<業間運動 全学年>

<ALTとの遊び2年> <音楽の学習3年>

<舞台のバック幕製作6年> <ミシンのボランティアから支援>

<ALTによる外国語活動1年> <ブックトーク6年>

<ブックトーク6年> <福祉学習4年>

<福祉学習4年> <理科学習 3年>

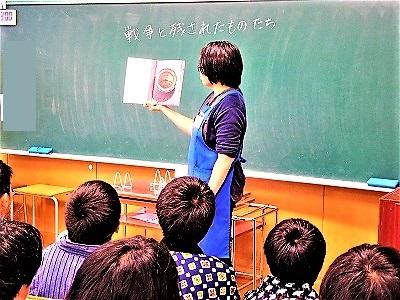

★★糠沢っ子が「空襲体験者から学ぶ!」―平和の尊さ・重要性!―

10月9日(火),6年生が社会科の学習にて「空襲体験者」(2名来校)から,第2次世界大戦に関わるお話や,本宮空襲にて体験されたお話を伝えて頂きました。戦争に関する資料や当時使用していた物など,多くの大切な資料を持参して頂き,丁寧に分かりやすくご説明を賜りました。短時間にも関わらず,多くの資料を分かりやすくご説明して頂き,子どもたちも頷きながら聞いていました。

お話の後,子どもたちは持参された資料「ヘルメット・水筒・防空頭巾・かばん・衣服・出征時の旗・千人針など」を直接触れたり,身につけたりしながら「学習のまとめ」を進めていました。さらに,戦争にかかわる多くの図書も紹介して頂き,社会科の教科書以外の資料を活用することができました。

今回,伺いましたお二人からの「貴重なお話」により,「平和の尊さ」「平和の重要性」,そして「人間として,平和を維持する心」を学ぶことができました。空襲体験者様からの,「お言葉」が心に残りました。

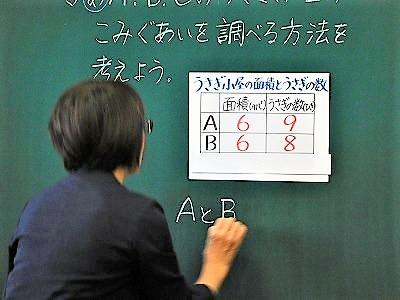

★★糠沢っ子が「深い学び合いを目指して!」―多角的な見方で!―

10月5日(金),第6回の授業研究が行われました。5年生の算数科でした。指導助言者は,本宮市教育委員会指導主事の佐藤様でした。ご指導に感謝申し上げます。以前にも紹介しましたが,本校では「夢中になって学ぶ子ども」の育成を主題として,現職教育を全教職員で取り組んでいます。

今回は「比べ方を考えよう」という単元で「異種の二つの量の割合(こみぐあい)」を,考えるねらいとなっていました。学習がスタートしますと,5年生は各自,考えをしっかりと持ちながらワークシートに,今までの学習を生かして「こみぐあい」を考えました。その後,各自が考えた方法や内容を出し合い,グループごとに話し合いを進めることができました。

さらに,グループでの検討後,ボードに課題の解決について記述しました。色々表現を工夫しながら進めることができました。

後半は,「ジャンプ問題」へ挑戦し,学んだことを生かしながら解いていました。素晴らしい5年生の学び合いでした。

<授業研究Ⅵ>10月5日(金)5年生,算数科「比べ方を考えよう(1)」

〇授業の様子

〇事後研究会の様子

★★糠沢っ子が「全員で!心を込めて合唱練習!」―学習発表会へ向けて―

10月9日(火),今月に予定されています「学習発表会」での,全校合唱の練習が始まりました。1年生から6年生まで,全員が揃ってステージのところにて,合唱練習を行いました。毎年,学習発表会のメインの一つであります「全校合唱」は,感動的な合唱です。10月27日(土)に行われます学習発表会の当日,3曲の合唱を発表します。

それぞれのパートを,心を込めて伸び伸びと会場全体に響き渡る声と表現にて,皆様方へお届けができるよう練習に取り組みました。

<全体練習の様子>

★★糠沢っ子が「夢の実現へ向かうヒント!」―向上心を育てる!―

10月5日(金),糠沢っ子が「夢」の実現へ向かうヒントをつかむために,「夢の教室」で学びました。「夢の教室」(ユメセン)は,本宮市教育委員会が主催し,外部の専門家にご依頼申し上げて,「夢へ向かうヒント」をつかむ学習です。毎年,様々な専門家が本宮市内の小学校を訪問します。今年度,糠沢小学校には「競泳選手」の方,「JFA」の方,「ユメセンアシスタント」の方が来校されました。夢の教室に参加したのは5年生です。

前半は,体育館にて「チーム力」や「協調性」など「心の学び」に関わる活動を行いました。講師の先生方は,子どもたち一人一人を「さん・くん」で呼び,丁寧に説明をされていました。さらに,講師の先生方は子どもたちの「目線」を大切にし,姿勢を低くしながら「説明」をされました。素晴らしいことです。

後半は,講師の先生から,「競泳選手」になるまでの「体験談」や「失敗談」,苦労したことや最後まであきらめないで「努力」したことなどを,わかりやすく丁寧にお話しされました。素晴らしい講話でした。

約2時間の「夢の教室」でしたが,充実した内容であり,子ども一人一人の「心」へ到達したのではないでしょうか。最後に,子どもたち一人一人が「自分自身の夢」に関わる内容をカードに書き記し,発表を通して本時の学習のまとめとしました。素晴らしい「ユメセン」でした。

<ユメセンの様子>体育館にて

<ユメセンの様子>教室にて

★★糠沢っ子が「思い出の“宝箱”作り!」―自然を生かして!―

毎日,何度も学校内外を参観させて頂いていますと,糠沢っ子が「一番輝いている姿・場面」を多く見ることがあります。一人一人が「めあて」を持ち,達成できるよう練習したり学んだりしたりしています。

以前にもお伝えしましたが,糠沢小学校では「自然」を生かした環境づくりに努めています。アサガオのカーテン,ヘチマのカーテン,ゴーヤのカーテン,ヒョウタンのカーテン,その他多くの植物にて「自然豊かな環境」をつくってきました。子どもたちも様々な植物に触れ合い,楽しんでいます。

1年生の子どもたちには,入学のお祝い(時期は遅いですが)として「ヒョウタン」を1個ずつプレゼントしました。また,卒業する6年生の子どもたちには,糠沢小学校での「思い出の宝箱」として,ヒョウタンをプレゼントしました。そして,そのヒョウタンから種を取り出したり表皮を洗ったりする活動を計画しました。

10月3日(水),6年生の子どもたちと一緒に,「ヒョウタン」の種出し活動を進めました。ヒョウタンが小さいので,種出しに苦労しましたが,ポイントを伝えたところ,どの子もヒョウタンから上手に種を取り出すことができました。その後,水に浸して,数日後に表皮をとる活動へ入ります。これらを何度か繰り返して,最後に乾燥まで進めます。

<まずは,ヒョウタンの種出しから>

★★糠沢っ子が「青空のもと!全力でチャレンジ!」―アドバイザーと―

10月2日(火),第4回体育専門アドバイザーの先生が来校されました。今回も,全学年ではありませんでしたが,体育の学習においてアドバイザーの先生からの支援を頂きながら,担任の先生方が体育を進めていました。前回は,主に器械運動や体づくりなどのアドバイスを頂き,担任の先生方も子どもたちも,様々な課題へチャレンジしていました。

今回は,主に「陸上運動」で,障害物走(ハードル走)や幅跳び・鉄棒運動を中心にした学習の課題解決へ向けて,担任の支援を進めて頂きました。子どもたちは,「全力でチャレンジ!」し,安全を確保しながら,運動をしていました。その楽しさや満足感は表情に出ていました。前回同様に,担任の先生方も「メモ」を取ったり,運動の「ポイント」を確認したりしながら,次の段階へ向けた準備を進めていました。体育専門アドバイザーの先生と共に,各種運動の特徴を考慮した「学習展開」が確認できたことは,次の学習指導へ反映されると考えます。

<1年生>

<5年生>

<6年生>

★★糠沢っ子が「日本伝統文化の箏演奏」を体験!―5・6年生―

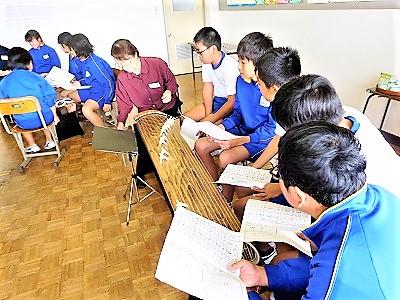

10月2日(火),伝統文化の一つであります「日本音楽」として,箏の演奏体験に参加しました。「箏演奏」は,箏曲生田流まゆみの会様(6名)にご協力を賜りました。心より御礼申し上げます。さらに,ボランティア活動支援センターの担当コーディネーター方にもお世話になりました。

まず,2校時は5年生を対象として「箏」による演奏で,「さくらさくら」を鑑賞しました。箏の音色並びに響き合いや調和が,教室内全体に響き渡り,「日本音楽のよさ」を体中で味わい,実感することができました。次に,子どもたち自身が「箏体験」に参加しました。グループ毎に「箏の演奏」を練習しました。練習曲は「さくらさくら」でした。約20分間の練習でしたが,どのグループも熱心に練習を重ねていました。最初とは見違えるほど,「箏」の弦のさばきができるようになり,「さくらさくら」の曲が少しずつ演奏できるようになりました。講師の皆様方によります,丁寧なご指導のお陰です。御礼申し上げます。貴重な楽器であります「箏」を使用させて頂き,心より御礼申し上げますと共に感謝申し上げます。

<練習の様子> 5年生

3校時は6年生を対象として「箏」による演奏で,「さくらさくら」を鑑賞しました。次に,子どもたち自身が「箏体験」に参加しました。グループ毎に「箏の演奏練習」で,曲目は「さくらさくら」でした。流石,6年生は昨年度学んでいた経験が生かされ,講師の方々より称賛の声を頂きました。昨年の体験を各自が,しっかりと思い出しながら演奏の練習に取り組んでいました。素晴らしい姿です。約20分間の練習でしたが,どのグループも熱心に練習を重ねていました。「箏」の弦のさばきができるようになり,「さくらさくら」の曲が演奏できるようになりました。後半は,5年生と同じように「わらべ唄二題(通りゃんせ,まりと殿様)を鑑賞しました。会主の上川様を始めとします講師の皆様方によります,丁寧なご指導のお陰です。心より御礼申し上げますと共に,感謝申し上げます。

<練習の様子> 6年生

★★糠沢っ子が「思い・意図・協働・楽しさ」を演奏!―和音の美しさ―

9月28日(金),今日も先生方は「授業」に全力投球!子どもたちが,毎日元気に全員が登校できていることは、私たち「教職員」にとっては,最大の「教育推進エネルギー」です。子どもたちの「学びのエネルギー」を一層高めるために,先生方は日々,「授業力の向上」を図っています。その一つが「校内授業研究会」という研修です。

第5回の授業研究は,6年生の音楽科でした。指導助言者は,県北教育事務所指導主事の花輪様でした。ご指導に感謝申し上げます。以前にも紹介しましたが,本校では「夢中になって学ぶ子ども」の育成を主題として,現職教育を全教職員で取り組んでいます。

今回は,「表現に対する思いや意図をもち,友だちと協働して音楽活動する楽しさを味わうことのできる授業」をテーマとして実践を進めてきました。糠沢小学校では,各教科にて「ジャンプの課題」を位置づけ,学びを活用する場と機会を設けています。

音楽科における「ジャンプの課題」を工夫し,単元構想を作成しました。「ジャンプの課題」として,長調で終わる「後奏」にチャレンジする学習内容を位置づけた展開となりました。練習は,パートごとに分かれて「後奏」に挑戦しました。どのパートも,相談をしながら工夫して演奏に取り組んでいました。素晴らしい「学びの姿」でした。これこそ,「夢中になって学ぶ子ども」です。

事後は,県北教育事務所の指導主事であります花輪様に,「ジャンプの課題」も含めて,学習のポイントや配慮等,様々なご指導を賜りました。感謝申し上げます。

<授業研究 Ⅴ>

9月28日(金)6年生,音楽科「和音の美しさを味わおう」

〇授業の様子

〇事後研究会の様子

★★糠沢っ子が「元気な姿で出席100%登校!」ー台風24号で心配しましたが!―

10月1日(月),台風24号による被害等を心配しましたが,糠沢小学校では「被害」はありませんでした。

また,糠沢っ子の出席率も100%で,安全に,元気に登校ができました。各教室を訪問しますと,「おはようございます」と大きな声であいさつが返ってきました。子どもたちの表情も明るく,生き生きとしていました。ご家庭の皆様方のご理解とご協力のお蔭です。心より感謝申し上げます。

★★糠沢っ子が「日本一!輝いている場面!」―自らの力と連携で―

毎日,学校内外を参観させて頂いていますと,糠沢っ子が「一番輝いている姿・場面」を多く見ることがあります。

「糠沢っ子が輝いている姿」をご紹介します。

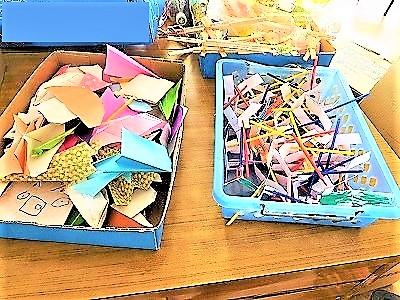

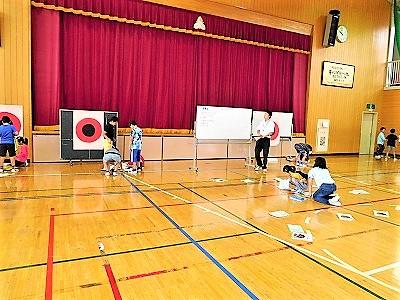

まず,1年生と2年生が生活科の学習として「お祭り」を計画し,準備や練習を重ねてきました。グループごとに,目標を持ちながら「ゲーム」を考えたり,「プレゼント」を製作したりしてきました。それらの様子を伺いますと,どのグループもどの子も真剣そのもので,「〇〇は,こうしたらいいんじゃない。」とか,「〇〇は,難しいけど,一緒に作ろうね。」などと,楽しく連携しながら進めていました。

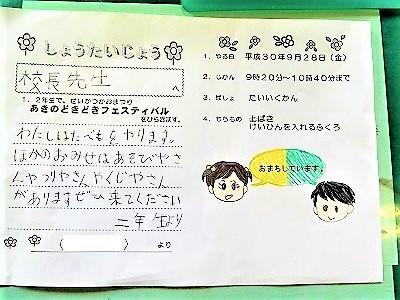

事前に当日の「案内状」を,2年生から頂きました。一字一字に心が込められていて,大変嬉しかったです。

9月28日(金),「お祭り」が体育館にて開催されました。今までの練習の成果や,準備の効果が随所に現れていました。招待された先生方,1年生や2年生の子どもたちが,コーナーを回って思う存分,楽しんでいました。迎える1年生も2年生も,熱心に説明したり,ゲームを進めたりしました。発表者も参加者も,十分に楽しさを味わうことができたようです。

<一生懸命に準備したプレゼント・練習の様子など>

<9月28日の様子>

★糠沢幼稚園の皆さん,多くの保護者の皆さんも参加しました!

★★糠沢っ子が「真剣に!思う存分!チャレンジ!」―アドバイザーと―

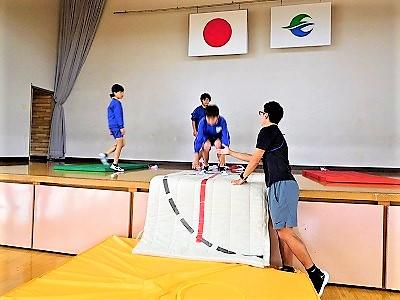

9月21日(金),体育専門アドバイザーの先生が来校されました。今回は,全学年ではありませんでしたが,体育の学習においてアドバイザーの先生からの支援を頂きながら,担任の先生方が体育を進めていました。前回は,水泳学習の支援を頂き,担任の先生方も子どもたちも,様々な課題へチャレンジし,思う存分に学習を進めていました。

今回は,主に「器械運動」で,跳び箱運動やマット運動を中心にした学習の課題解決へ向けて,担任の支援を進めて頂きました。子どもたちの様子から,子どもたちは安全を確保しながら,「思う存分」に運動をしていました。その楽しさや満足感は表情に出ていました。

担任の先生方も「メモ」を取ったり,運動の「ポイント」を確認したりしながら,次の段階へ向けた準備を進めていました。体育専門アドバイザーの先生と共に,各種運動の特徴を考慮した「学習展開」が確認できたことは,次の学習指導へ反映されると考えます。福島県教育委員会のご支援に感謝申し上げます。★一部のみ紹介します。

<1年生>

<6年生>

★★糠沢っ子へ再度「いのちの大切さ,行動を呼びかけ!」―全校集会―

9月21日(金),月に一度の全校集会がありました。皆様方もご存じの通り,9月21日~9月30日までの期間は「秋の交通安全週間」となっています。糠沢小学校では,すでに9月20日に「第2回交通安全教室」を実施しております。

今回の全校集会では,再度「いのちの大切さ!」と,命を守る行動について呼びかけました。毎朝,学校前の交差点で子どもたちの登校の安全を確認していますが,以前より交通量が増加しました。

そのためにも,今まで以上に子どもたち自身が「自らの命を守る行動力」を高めることが重要となります。全校集会では,福島県内の「交通事故数,負傷者数,死亡者数」を提示し,多くの方々が犠牲になっている現状を説明しました。負傷者数(9月21日現在)は,糠沢小学校の児童数の約26倍もの数(3,880名)となっています。このように,多くの方々がけがをされていることを踏まえ,毎日の交通安全を実行できるよう確認しました。

<校長講話>

<全校合唱>

★★糠沢っ子が「自分自身の命を守る学習!」―交通安全教室にて―

9月20日(木),第2回交通安全教室を開催しました。9月21日からスタートします「秋の交通安全週間」に関連付けて実施しました。

毎朝,午前7時10分頃から午前7時35分頃まで,学校前の交差点で登校の様子を見守り,安全確保に努めています。本日は,交通安全協会の方や交通安全母の会の方が安全のために見守りをして頂きました。ありがとうございました。昨年度から気になっていましたので,子どもたちが登校する時間帯(午前7時から午前7時35分まで)での南北(郡山方面と二本松方面)の道路における自動車等の通過車両数を数えてみました。大凡,1分間で平均15台から20台程度の通過がありました。約30分間で500台ほどです。昨年度より交通量が増加しています。さらに,大型トラック,トラックなどの通行も多くなりました。

このように,交通量が多い中,子どもたちが「安全」を確認しながら登校をしています。班長さんや副班長さんなど,信号で横断を待っていてくれた自動車の運転手さんへ,「御礼の会釈」をしています。子どもたちの通学に対する運転手さんの「思いやりと安全確保」に改めて感謝申し上げます。これからも,子どもたちの「命」を守るために,学校・PTA・行政・警察の関係・連携を強化していきたいと思います。

そこで,今回は「安全な歩行」と,「安全な自転車走行」について学びました。講師の方は,郡山北警察署本宮分庁舎の警察官と,交通指導専門員です。お忙しい中,子どもたちの「いのち」を守るためにご協力を賜りました。感謝申し上げます。

<交通安全教室>

1年生・2年生(歩行) 3年生・4年生(自転車)

5年生・6年生(自転車)

★★糠沢っ子が「熱心な学び合いにて達成!」―数学的な思考力を発揮して!―

9月20日(木),今日も先生方は「授業」に全力投球!子どもたちが,毎日元気に全員が登校できていることは、私たち「教職員」にとっては,最大の「教育推進エネルギー」です。子どもたちの「学びのエネルギー」を一層高めるために,先生方は日々,「授業力の向上」を図っています。その一つが「校内授業研究会」という研修です。

第4回の授業研究は,3年生の算数科でした。指導助言者は,本宮市教育委員会指導主事の佐藤様でした。ご指導に感謝申し上げます。以前にも紹介しましたが,本校では「夢中になって学ぶ子ども」の育成を主題として,現職教育を全教職員で取り組んでいます。

今回は,3年生にとって「3つの数の乗法」は初めての内容でした。特に,「乗法の結合法則」について理解をするねらいとなっていました。学習がスタートしますと,熱心な3年生は各自,考えをしっかりと持ちながらノートに,今までの学習を生かして「3つの数の乗法」を進めていました。その後,各自が考えた方法を伝える場面にて,話し合いを進めることができました。

糠沢小学校では,各教科にて「ジャンプ問題」を位置づけ,学びを活用する場と機会を設けています。今回も,まとめの後に,「ジャンプ問題」を提示し,学んだことを生かしながら解いていました。

<授業研究Ⅳ>9月20日(木)3年生,算数科「かけ算の筆算①」

〇授業の様子

〇事後研究会の様子

★★糠沢っ子が「いざ!という時のために!」―5年生・出前講座にて―

9月19日(水),5年生が「いざ!という時のために!」というテーマのもと,「水害防災教育」の講座を受けました。最近,日本各地において「台風や大雨,地震など」による災害が発生しています。いつ,どこで遭遇するのか分かりませんが,「いざ」という時に対応がスムーズにできるよう学びつつ,行動ができることは最重要課題でもあります。糠沢小学校においては,地震,火災,不審者侵入,交通事故等への対応に関して「訓練」を実施しています。

しかし,災害等への学びに関しては,広範囲な内容のために,一度や二度の防災教育では十分とは言えませんが,可能な限り専門家と共に「水害防災教育」に関する学習を通して,「いざ!という時のために!」準備をすることは大切です。今回,重要な学習内容を,5年生でも分かるように丁寧に伝えて頂きました。感謝申し上げます。ありがとうございました。

★★糠沢っ子の「キラキラを大発見!」―糠沢幼稚園児の素晴らしさ!―

9月末に予定をしています「糠沢幼稚園の運動会」も,本格的に練習が進められています。今までは,天候等により校庭が思うように使用できませんでしたが,本校の用務員さんにより,「最高の校庭」となりました。さらに,青空の基思う存分に遊んだり,活動したりできます。

9月19日(水),雲一つない空から「太陽の光」が注ぐ中,糠沢幼稚園の子どもたちは先生方と一緒に行進したり,ラジオ体操をしたりするなど,運動会本番へ向けて準備も万端のようです。練習の様子を拝見させて頂いていますと,園児一人一人が「キラキラ」と輝いていました。素晴らしいことです。

★★糠沢っ子が「図書関係講座にて学ぶ!」―児童会委員会にて―

9月18日(火)「図書館の活用を工夫しよう」という目標の基,委員会活動にて図書館の補修講座が開催されました。講師は,夢図書館の司書の方で,子どもたちへ分かりやすく説明し,子どもたちが自主的に活動できるよう方法や手順を伝えていました。補修①透明テープにて破れ修復や,補修②ボンドを活用して破れ修復を行い,本を補修することができました。補修活動を通して,より一層「本」を大切にする心と行動を高めたようです。どの子も集中して最後まで進めていました。夢図書館の司書の方々へ御礼申し上げます。

また,糠沢っ子は,「移動図書バス」の活用をはじめとして,糠沢小の「図書館活用」も積極的に進めています。活用しやすいよう,図書館の中も環境や表示等が工夫されています。子どもたちにとって,「最高の図書館」となっています。

さらに,他の委員会でも子どもたちは熱心に活動の反省や今後の予定等を話合い,明日からの委員会活動に備えていました。

★★糠沢っ子の活躍を閲覧して頂き!感謝!ー16万アクセス達成!ー

9月18日(火),もとみやスクールeネットのアクセス数が「16万」に達しました。心より感謝申し上げます。振り返りますと,平成29年4月1日付けで糠沢小学校に着任して,4月10日から「もとみやスクールeネット」へ,糠沢っ子の活躍場面を紹介してきました。あれから,約1年半の9月現在で「16万」のアクセスに達したことは大変うれしいことです。

〇平成29年4月10日・・・アクセス数 84,869

〇平成30年9月18日・・・アクセス数 160,022

今後も,多くの方々に読んで頂けますよう「糠沢っ子」の姿や活躍をご紹介して参ります。よろしくお願いいたします。

★★糠沢っ子が「聴覚障がいの理解と,思いやりの心情」―4年生―

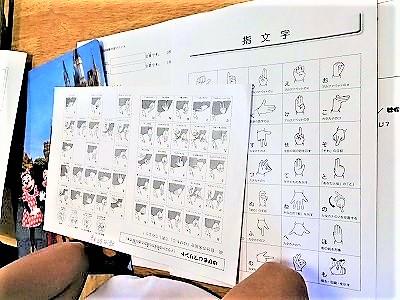

毎年,4年生は総合的な学習の時間において,「福祉体験」の一環として「手話教室」を体験しています。特に,日常会話等で必要な「手話や表情」を,一つ一つ学びました。毎回,「手話サークルどんぐり」の皆様方によるご理解とご協力を頂きながら,一つ一つ丁寧に進めています。感謝申し上げます。

まず,手話の基本的な内容や表現を学びました。次に,聴覚障がいの皆様方と手話によるコミュニケーションを通して,楽しく触れ合いました。聴覚障がい者のために,様々な機器の工夫や準備があることを知りました。最後に,歌に合わせて楽しく手話を行いました。

<聴覚障がい者用 デジタルラジオ> ※文字表示

★★糠沢っ子が「キラキラと輝いている場面!」―日本一です!―

毎日,何度も学校内外を参観させて頂いていますと,糠沢っ子が「輝いている姿・場面」を多く見ることがあります。150名の糠沢っ子は素晴らしいです。

一人一人が「めあて」を持ち,達成できるよう練習したり学んだりしたりしています。日々の授業を参観させて頂いていますと,各教科の「めあて」へ向けて,自らの考えをしっかりと持ちながら,ペアやグループにて話し合ったり検討したりしています。糠沢小学校では「発展問題」として,先生方は「ジャンプ問題」を作成して,授業を展開しています。「ジャンプ問題」へチャレンジしている子どもたちの姿は,「日本一」と言ってもいいのではないでしょうか。

さらに,給食の時間や清掃活動,休み時間などの姿を拝見しますと,いつも協力し合って準備したり活動したりするなど仲良く過ごしています。

このように,「キラキラ」と輝いている場面は数多く見られます。

<ダンスの練習> <サーキットトレイニング>

<先生と共に学び合い!> <他のグループとの違いを学ぶ!>

<初めての釘打ち工作> <下水道の仕組み>

<中学生によるキャリア教育> <愛校心を持ちながら清掃>

<笑顔が溢れるランチタイム> <思う存分!鉄棒遊び>

<心を込めた床磨き> <給食に感謝しながら頂いています!>

<駅伝大会へ向けて!頑張っています!>

<無言で清掃に取り組んでいます!素晴らしい糠沢っ子です!>

<笑顔で学び合い!真剣に学び合い!>

★★糠沢っ子へ「教師と共に!学び・生活へ関わる!」―中学生職場体験―

9月12日(水)と13日(木)の2日間,白沢中学校の生徒3名(2年生)が,「職場体験」として,糠沢小学校にて先生方と共に糠沢っ子の「学び・生活・遊び」に関わり,「先生の体験」を行いました。毎年,数名の中学生が職場体験として糠沢小学校で行います。今回は,糠沢小学校の卒業生ではなく白岩小学校の卒業生です。

第1日目は,1年生から3年生を中心に,学習,生活(給食・清掃など),遊びを通して,先生方の仕事の様子や,先生と子どもたちの関わり合いなどを学びました。その中でも,先生のお手伝いをしたり,給食当番のお手伝いをしたりしました。初日でしたが,中学生は熱心に,担当の先生と一緒に活動を進めていました。その姿を拝見させて頂き,嬉しくなりました。素晴らしい中学生です。

<1日目> ※主に,1・2・3年生

第2日目は,4年生から6年生を中心に,学習,生活(給食・係活動など),そして交流を通して,高学年の先生方がどのように仕事を進めるのか,またどのように授業を進めるのか体験しました。二日目は,前日の体験を生かし,一日の流れを把握しながら4・5・6年生の子どもたちと関わっていました。昨日も,今日も中学生の皆さんは,適切な対応や支援を,教師から学んでいました。素晴らしい二日間でした。感謝申し上げます。

<2日目> ※主に,4・5・6年生

★★糠沢っ子と先生方が「笑顔となる学び!」―要請訪問にて―

9月10日(月),2年に一度の糠沢小学校と糠沢幼稚園に本宮市教育委員会様,福島県教育庁県北教育事務所様,南達方部学校指導委員様方のご来校並びに指導・ご助言を賜りましたことに対しまして,先ず以て御礼申し上げます。ありがとうございました。要請訪問の目的の一つであります「糠沢小学校の学校経営・運営ビジョンにおける教育目標達成へ向けた教育計画,教育活動,教育実践等に対する取り組みや状況」に関して,皆様方よりご指導・ご助言を賜り,よりよい糠沢小学校とする機会となりました。

二つ目として「本校の中心的課題であります学び合う力を生かして,子どもたちの活用力を育むための指導法の工夫や,学校全体で課題を解決するために様々な貴重な情報を受けたこと」に対しまして,御礼申し上げます。

本日,ご覧頂き,各学年の子どもたちの「学び合い」,それを支える教師の働きかけや支援等につきまして,各分科会にて,また全体会にてご指導を賜りましたことにより,糠沢小学校の「よさ」が,一層伸びていくものと実感しました。

毎日,何度も子どもたちの学び・遊び・生活・活動など参観させて頂いております。本日も,子どもたちの生き生きとした学びの姿が拝見できて,嬉しくなりました。多くの訪問者がいらっしゃる中,子どもたちは一人一人「めあて」へ向かって集中して,先生と共に,同級生と共に達成しようと関わり合ったり,話し合ったりしながら最後まで進めることができていました。このように,子どもたちが自らの力を発揮して「学ぶこと」ができるのも,本校の教職員のお蔭です。嬉しい限りです。

糠沢っ子も先生方も「笑顔となる学び」を進めることができました。

最後になりますが,本宮市教育委員会様,県北教育事務所様,南達方部指導委員様から頂きました「ご指導・ご助言」を基に,これからも「やっぱり糠沢小学校でよかった!」と言っていただける糠沢小学校となるよう全教職員で取り組んで参ります。本日は,貴重な時間と,明日からの「エネルギー」を頂きましたことに対しまして,心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

<全体会・分科会>

<1年>図画工作

<2年>道徳

<3年>算数

<のびのび>生活単元

<すくすく>国語(書写)

<4年>算数

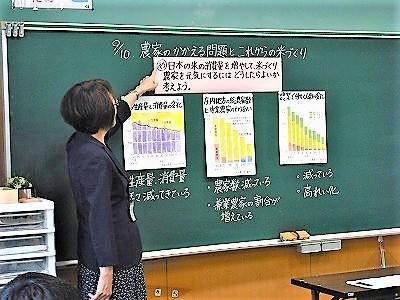

<5年>社会

<6年>音楽

<4年>理科

★★糠沢っ子が「思う存分!使用できる校庭になりました!」―笑顔が溢れ!―

以前にもお伝えしましたが,糠沢小学校の校庭の排水工事が完了し,水はけもよくなりました。さらに,子どもたちが安全に校庭で遊んだり活動したりできるよう校庭の整備を行いました。特に,段差のない平坦な校庭にできました。素晴らしいです。(本校の用務員さんが,計画的に進めてきた成果です。感謝申し上げます。)完成後,子どもたちは力一杯,元気に校庭で遊んだり体育をしたりしていました。子どもたちの顔から笑顔が溢れていました。

<整備された校庭にて> 9月7日(金)

※除草後,砂を入れたり,レーキをしたりしました。

★★糠沢っ子が「自らの思考力や創作力を発揮!」―1・2学年―

9月7日(金),糠沢っ子の1・2年生が,思考力や創作力を発揮して,学んでいました。素晴らしい学び合いです。

<算数科の様子>1年生・・・思考力

1年生は,算数科にて「どちらがおおい(水のかさ)」を学習していました。2種類のペットボトルに入れた「水のかさ」を比較する学習でした。見た目では判断がつかないので,子どもたちは3種類の方法を考え出して,比較していました。まず,①「水の入ったペットボトルの高さ」で比較しました。次に,②「2本のペットボトルの一方に,比較するペットボトルの水を入れて,溢れたか否か」で比較しました。そして,③「ペットボトルの水を比べるために,同じ大きさのビーカー」に入れて比較しました。その結果から,「どちらがおおくはいっているのか」を調べる方法を確認することができました。

子どもたちの発言や比較操作などから,子どもたち自身が「思考力」を思う存分に発揮している姿に感動しました。

<生活科の様子>2年生・・・・創作力

2年生は,生活科にて「おまつり」の計画を話し合っていました。迎えるお客様をどのように喜ばせるのか?また,プレゼントやゲームの準備をどのようにするのか?そして,「おまつり」のタイトルも話し合って決めることができました。タイトル決定後,各グループにて「おまつり」の準備を進めていました。持ち寄った材料を思う存分に活用して,プレゼントなどを作成していました。

このような姿は,2年生が昨年度,1年生の時に体験したことが支えとなり,「今の1年生を喜ばせたい!」という強い願いの基,熱心に準備をしていました。「おまつり」は,9月28日(金)に予定しています。