本宮小の日々

5.6年生鼓笛隊 心を込めて楽器の洗浄

今日10月6日(木)の午前中、今年度の鼓笛隊でトランペットなどの金管楽器を担当した子どもたちが、自分の使用した楽器の洗浄作業に取り組みました。

金管楽器は、手入れ次第で状態は大きく変化してしまう楽器です。

業者の方から、常に吹きやすく、綺麗な状態が保てる洗浄の仕方を教えていただきながら、作業にあたりました。

お世話になった楽器をきれいにして引き継ごうという気持ちを込めて洗浄します。日々の手入れ、そして定期的なメンテがよい音を生むのですね。

メジャーリーグで活躍していたイチロー選手は、 道具をとても大事にすることで知られています。「野球が上手くなるには道具を大事にすることです」と繰り返し語っているのを聞いたことがあります。

道具を大切にできる子の演奏は、間違いなく、素敵な音色です。

2年生国語科 がまくんとかえるくん

今日10月6日(木)の1校時、2年生は国語科「お手紙」の学習に取り組んでいました。

この時間は、大急ぎで家に帰って手紙を書いたかえるくんが、「がまくんにこの手紙を届けてほしい。」と、かたつむりくんへ手渡すシーン。

子どもたちは、前後の文を読んだり、文章から想像を膨らませたりしながら、かえるくんとかたつむりくんが、心の中でなんと言っているのか、ワークシートに書き込みます。

「がまくんは、よろこんでくれるかな?」

「どきどきするなぁ。」

「おおいそぎで、とどけてあげよう。」

「がまくんは、どういうはんのうするのかな?」

そのあとは、お隣の席のお友達と見せ合ったり、全員の前で発表しあったりして交流です。

「あぁ、そうだね。」

「たしかに、そういう気持ちあるよね。」

「わかる、わかる。」などなど

友だちの意見を聞いて、次々と素敵なつぶやきが聞こえます。いい交流をしていますね。

読み終わった後、心がほんわかとする友情のお話。ラストシーンまで、もうあと少しです。

5年生体育科 走り幅跳び

5年生の体育科では現在、走り幅跳びの学習を行っています。

今日10月5日(水)の2校時、校庭の砂場で記録を測定していました。

助走や踏み切るタイミング、着地の姿勢など、意識して練習に取組んでいます。

うまく跳べると嬉しいですね。

どんどん記録を伸ばせるよう、頑張っていきましょう。

4年生算数科 倍の見方(割合)

4年生の算数科は現在、「倍の見方」の学習に入っています。

今日の問題は「包帯Aは、もとの長さ30cm→伸ばした長さ60cm。包帯Bは、もとの長さ15cm→伸ばした長さ45cm。包帯Aと包帯B、どちらがよくのびるかな?」というもの。

これまで、大きさを比べる場合には、「差」で比べる学習(生活)経験を多く積んできた子どもたち。

60-30=30、45-15=30と、伸ばす前後の「差」は、どちらも30cmと確認した後、担任の先生が、実際に、包帯Aと包帯Bを伸ばして見せます。

すると、伸び方にあきらかな違いが・・・

「あれ?」

「どちらも30cm伸びているから、伸び方は同じ?」と問う先生。

「いや、違う!」

見た感じは、あきらかに伸び方が違う。でも、「差」はどちらも30cm。 なんで?(モヤモヤ)

どうすれば、このモヤモヤを解消できるのか・・・? なんだか、むずむず・・・・

解決したい気持ちに火が付いた4年2組の子どもたち。

図を書いたり友だちと話し合ったりして、本気になって考えます。

そして、「元になる大きさが違うものを比べるには、何倍かを求めると比べることができる。」という結論を導き出しました。

これまでの学習した考え方の中から、使えるものはないかと粘り強く考えたり、先生や友だちとのやりとりをとおして、考えを洗練させたりすることができた子どもたちに、拍手を送りたいと思います。

子どもたちにとって、つまずきの多い単元のひとつである「割合」。この時間は、本校の算数科研究の提案授業として実施され、主に中学年を担当する職員が参観しました。

割合の学習は、とかく「く=比べられる量」「も=もとになる量」「わ=割合」を求める式に、機械的に数字を当てはめるような、効率重視の学習になりがちです。

事後の研究協議会では、子どもたちの「解決したい」「わかるようになりたい」という「モヤモヤ」とした思いを大事にしながら、下学年からの学習の積み上げをしっかりとおこなって、5年生での「割合」の学習に繋げていくことが大切であることを、参観した職員で共有することができました。

2年生生活科 もとみや夢図書館&白沢ふれあい文化ホールの見学

今日10月4日(火)の午前中、2年生はもとみや夢図書館へ見学に行きました。

図書館では、図書館で働いている人の仕事や、利用する人のための工夫などを教えていただきました。普段、夢図書館をはじめ、中央公民館の読書コーナー、モトム号など、市の図書館関連施設を利用している子も多いのですが、実際に仕事をしている人の話を聞くと、驚きもたくさんあったようです。

子どもたちは、積極的に質問したり、メモを取りながら真剣に聞いたりしていました。素晴らしいなぁ。

また、しらさわ夢図書館と同じ敷地内にある「白沢ふれあい文化ホール」で開催中の「英国自動人形展」も見学させていただきました。

子どもたちは、展示されている西洋からくり人形のユーモラスな動きに興味津々。展示ケースのボタンを繰り返し押して、人形が動く様子とからくりの仕組みを同時に見て楽しんでいました。

図書館&ふれあい文化ホールのみなさま、本当にお世話になりました。おかげさまで、充実した見学内容となりました。感謝いたします。お忙しい中ありがとうございました。

6年生食育教室 バランスの良い「食」の選択

今日10月4日(火)2・3校時、栄養教諭を講師に招き、6年生を対象に「食育教室」を実施しました。

今回のテーマは、バランスの良い「食」を選択し、健全な食生活を実践しようとすることの大切さを理解することです。

ファストフードと給食との比較から、食生活の多様化(欧米化・簡素化など)に伴って、栄養バランスが偏っていること、肥満をはじめとする生活習慣病の増加・低年齢化が起こっていることについて学び、健康を維持・増進させるためには、食べ物を選ぶ力を身につけることが欠かせないことを改めて実感することができました。

今回学んだことは、今日からすぐに実践できることばかり。

健康のため、栄養バランスのよい食事の摂り方に気をつけてみましょう。

特設駅伝部 選手選考のためのタイム測定

今日10月3日(月)の放課後、駅伝大会に出場する選手を決定するための、タイム測定が行われました。選考のためのタイム測定は、今日が最後です。

子どもたちは真剣な表情で、タイム測定に臨んでいました。選手として駅伝大会に出場するために、(または、自己新記録を更新するために)がんばって走る姿は、とてもたくましく見えました。

また、先にゴールした子どもたちが、まだがんばって走っている仲間のことを応援する姿にも、感動しました。

互いに切磋琢磨し、励まし合い、高めあう子どもたち・・・素晴らしいなぁ!

駅伝の練習をとおして、大事なことを学んでいるのがわかります。

3年生理科 太陽はどのように動くのかな?

3年生は「太陽とかげの動き」の学習をしています。

今日10月3日(月)は、秋晴れ! 太陽とかげの動きを調べるには、絶好の観察日和。

3年1組の子どもたちが、観察装置を作って、朝8時30分頃からおよそ1時間おきに、太陽がどのように動いていくのかをじっくり調べていました。

朝、記録したかげは、長く西の方向に伸びています。

昼が近づくにつれ、だんだんとかげは短くなり、北の方向へと動いていきます。

そして午後からは、また長くなり、東の方向へと伸びていきます。

と、いうことは・・・?

1日を通して天気に恵まれたおかげで、しっかり観測できましたね。

縦割り班清掃を再開

本校では、清掃活動を縦割り班活動として行っています。

コロナ第7波の影響で、8月からは一時、実施を見合わせていましたが、今日10月3日(月)から「縦割り班清掃活動」を再開しました。

6年生を中心に、上級生は難しい仕事を受け持ち、お手本を示して掃除の仕方をやさしく教える姿が見られます。

また、無言清掃をよく守り、お互いに協力をしながら、それぞれの仕事を自ら進んでするので、時間内に清掃を完了することができています。

全ての清掃箇所を紹介することはできませんが、子どもたちも先生方も一生懸命に頑張っている様子をご覧ください。

学習発表会スローガン決定!

10月29日(土)に実施予定の学習発表会にむけ、各学年では、すでにその準備が始まっています。校舎には毎日、歌声や劇のセリフを練習する大きな声が、響き渡っています。

9月29日(木)の昼の時間には、代表委員会が開催され、今年度の学習発表会スローガンが決定しました。

今年のスローガンは「心おどらせ みんなで はばたけ」です。

全校生にスローガンを募集し、応募作品の中から、児童代表委員会の選考により、1年生女子児童の考えたスローガンが選出されました。おめでとうございます。

「『心おどらせ』の部分からは、学習発表会を楽しみにしている気持ちが伝わってくる。『みんなで はばたけ』からは、みんなで協力して取り組んできたことを出し切って発表するという気持ちが伝わってくる。」

ということが選出の理由だそうです。う~ん、素晴らしいなぁ。

素敵なスローガンが決まりました。

代表委員の皆さん、休み時間を使っての選考、どうもありがとう。このスローガンのもと、全校生みんなが一丸となって、がんばっていきましょう! 発表会が楽しみだなぁ。

本宮市コミュニティ・スクール推進フォーラム

9月30日(金)午後6時30分から、サンライズ本宮で本宮市コミュニティ・スクール(以下CS)推進フォーラムが開催されました。

今回は、CS先進地区であるお隣の大玉村から、CS委員会の矢吹副会長をお招きしての講演と本市各CS委員会会長よるパネルディスカッションが行われました。

本校は、昨年度からCSになりました。

「CSの取組を子どもの学びにどう活かせばいい?」

「学校運営協議会、どうすれば活性化する?」

「地域や保護者の方々に、CSについて知ってもらうには?」等々

まだまだ発展途上でわからないことばかり。また、コロナの影響もあって思うような運営ができず、手探り状態が続いています。

本フォーラムでの学びを、本校の学校運営協議会の充実・発展と、子どもたちの健やかな成長に繋げてまいりたいと思いました。

2年生図画工作科 見つけたよ!わたしの色水

今日9月30日(金)の1.2校時は2年3組の子どもたちが、3.4校時は、1組と2組の子どもたちが、第2校庭やインターロッキング、東校舎前のスペースを使って、図画工作科「見つけたよ わたしの色水」という学習に取り組んでいました。

ペットボトルの中で絵の具を水に溶かし、自分なりの色水を作る造形遊びの活動です。

ペットボトルの蓋の内側に、ほんのちょっぴり絵の具をつけて蓋をし、シェイク&シェイク!

すると、絵の具が水に溶けはじめ・・・

「うわぁ!きれ~い!」

「オレンジジュースみた~い!」

「これはメロンジュース!」

子どもたちは目を輝かせていました。

「見て、見て!この色いいでしょ。」

「その色どうやって作ったの?」

できあがった色水は、カップに移して重ねたり、工夫して並べたりして、色の組み合わせを楽しみました。

秋の澄み切った青空の下、いろいろな色のペットボトルが並ぶ様子は、とても綺麗でした。

2年生算数科 三角形? 四角形? どのように仲間分けすればいいかな。

本宮小では今年度、校内研修として算数科について研究や研修を進めています。

今日9月29日(木)の5校時、県北教育事務所の指導主事を指導助言者としてお迎えし、2年2組で算数科の研究授業を行いました。

三角形と四角形の特徴を考えながら、仲間分けをする授業です。

学習のめあては「三角形、四角形、どのようになかまわけすればいいかな」。

はじめに、示された8つの図形を前の時間に学習した「定義」や「性質(定理)」を思い出しながら、ワークシートに考えを記入しました。

「㋐は、三角形。」

「㋑は、四角形かな。三角形にも見えるよ。」

「㋒は、四角形っぽいけど……。」

「㋓は、三角形に似ているけど、ちょっと違うんじゃないかな。」 等々

8つの図形それぞれについて、自分の考えを発表し、友だちと比べながら、全員で仲間分けします。あわせて「なぜ、そのようにわけたのか?」仲間分けした理由(根拠)もみんなで考えます。

「㋕は、つぶれた形をしているけど、直線が3本だから三角形。」

「㋔は、ふにゃっとなってる。線がまっすぐじゃない。」

「㋗は、辺がぐにゃぐにゃになっている。」

「㋑は、線が短いところがあるけど、直線が4本あるから四角形」

「㋒は、線がつながっていない。」

仲間分けの理由を話し合うことで、見た目の様子ではなく、図形の構成要素を正しく理解できるようにしていきます。子どもたちからは、この時間の学習のポイントを、しっかりととらえられた発言がたくさん聞かれました。

友だちの発表をしっかり聞いて、まとめもみんなで考えます。

三角形、四角形かどうかを確かめるときは…「何本の直線で囲まれているかに注目すればいい。」

真剣に課題に取り組む2年2組の子ども達の姿が、たくさん見られた授業でした。

放課後は、参観した先生方で授業研究を行い、多くの学びがある一日になりました。

3年生理科 太陽とかげの動きを調べよう

もうすぐ10月。朝夕は、ずいぶんと涼しくはなっていますが、昼間は、まだまだ日射しが強い日があります。

今日9月29日(木)3校時には1組、4校時には2組の子どもたちが、第2校庭で太陽の動きと影のでき方の観察・実験をしていました。

「かげって、どこにできるんだろう?」

遮光板を使って太陽の位置を確認したあと、ふりむいてかげが反対側にあるかを確かめます。

つぎは、友だちと影遊びをしながら、太陽の方向とかげの方向を確かめます。国語科で学んだ「ちいちゃんのかげおくり」を思い出して、実際に「かげおくり」もやってみました。

そして、「太陽の方向と反対の方向にかげがある」ことを確かめました。

自分でかげをつくってみて、太陽とかげに興味を持った子どもたち。

「かげって動くのかな?」

「かげの長さは変わるのかな?」

3年生はこれから、「かげ」の謎を解き明かします。

3年生図画工作科 でこぼこさん大集合

3年生の図画工作科は現在、紙版画に挑戦しています。題材名は「でこぼこさん大集合」。

画用紙をベースに作った型紙に、凸凹した素材(プチプチや毛糸、ボタンなど)を貼り合わせ、自分で考えた物語の一場面を表現します。

今日9月28日(水)の1.2校時は2組、3.4校時は3組、それぞれの教室で、子どもたちが真剣な表情で型紙を切り取ったり、木工用ボンドで凸凹素材を貼り付けたりして、たくさんの「版=でこぼこさん」を完成させていました。

実際に刷るのが楽しみですね。

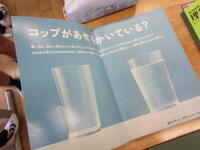

4年生理科 空気中にある水

4年生の理科では、現在「空気中にある水」の学習をしています。

今日9月28日(水)の3校時、2組の教室では、冷蔵庫で冷やされたビーカーを室内に置くとどうなるか。「結露」について調べる学習をしていました。

冷えたビーカーを机におくと、まわりの空気を冷やして、あっという間に表面が曇っています。冬の日、窓などによく見られる現象ですね。

空気中の水蒸気が冷やされて、水になったことが分かりました。空気中に水分がある証拠を見つけることができました。

特設駅伝部 ロードでのタイム測定

10月16日(日)はもとみや駅伝大会です。大会に出場する特設駅伝部は、8月から駅伝の練習に取り組んできました。

新型コロナ第7波のため、一時、練習中断した期間がありましたが、9月後半からは無事再開!今日9月27日(火)の練習メニューは、場所を安達太良川河川敷のロードに移動してのタイム測定です。

かけ声をかけながら入念に準備運動。そして、場所を移動し、コースやその走り方について確認をした後、いよいよスタートです!

いつもの校庭を走る練習とは違うせいか、子どもたちのやる気も上がります。

「いけー!」

「がんばれー!」

「さぁ、ここから、ここから。 あきらめるな!!」

熱のこもった応援をうけ、走るスピードがグンと上がっているように感じます。

努力は嘘をつきません。

大会に向けて、とても良い練習ができました。

鑑賞教室 注文の多い料理店

今日9月27日(火)は、子どもたちが楽しみにしていた鑑賞教室。

今年は「劇団きゃろっと」による『注文の多い料理店』を鑑賞しました。(午前の部:下学年、午後の部:上学年に分かれての鑑賞です。)

体育館全体を使ってのお芝居と歌、そして迫力ある照明と音響、巧みな演出に子どもたちの目はくぎづけ。

手を伸ばしたら届いてしまうほどの距離で見ていた子どもたちは、物語の不思議な世界にどんどん引き込まれていきました。やはり、「生」の舞台はいいですね。

「楽しかったぁ!」

「すごかったぁ!」

「また見た~い!」

子どもたちの心に響いた、素敵な鑑賞教室でした。

劇団きゃろっとのみなさん、ありがとうございました。

1年生生活科 こうえんであそぼう

今日9月26日(月)の3.4校時、1年生は生活科「こうえんであそぼう」の学習で、みずいろ公園に出かけました。地域の公園で遊ぶことを通して、友だちと仲良く遊ぶことやルールを守ることの大切さに気付くための学習です。

幸運なことに、朝からとてもよい天気にめぐまれました。

「いってきまーす」の元気な声。

帽子をかぶって、水筒をもって、いざ みずいろ公園へ。

なかには、虫捕り網や虫かごなど、自分が遊びたい道具を持参した子どもの姿がありました。

どの遊具で遊ぼうか、どんな遊びをしようか、事前に決めていた子どもたち。みずいろ公園へ到着すると早速、予定していた活動へ。

楽しそうな子どもだちの笑顔、笑顔、笑顔。

実質1時間くらいの滞在時間でしたが、思いっきり虫を追いかけたり、学校にはない遊具を使ったりして楽しく過ごすことができました。

友だちとの仲が、一層深まる時間になりました。

5・6年生 タブレット端末の試行的な持ち帰りについて

現在、本宮市では、国の GIGA スクール構想の一環として、児童生徒1人1台のタブレット端末を整備し、学習の教具として授業で使用しています。

本校では今後、家庭学習や臨時休業時の学習手段の一つとしても使用していきたいと考えています。

そこで、その準備段階として、今日9月22日(木)から4日間(連休明けの9月26日(月)に学校に持参)、5・6年生を対象としたタブレット端末の持ち帰りと家庭でのインターネット回線への接続試行(Wi-Fi 環境が整ったご家庭のみ)を実施いたします。

5・6年生の保護者の皆様には、大変お手数をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

また、タブレットをより有効活用するためには、保護者の方々のご理解とご協力が最も大切であるとの思いから、本校では「家庭での使用に関するきまり」を作成し、過日配付したところです。

ご覧いただき、お子さんとともに適切な使い方やご家庭でのルール等について話し合っていただけましたら幸いです。