本宮小の日々

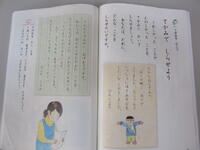

1年生国語科 てがみで しらせよう

1年生の国語科では現在、「てがみで しらせよう」の学習に入りました。

手紙を出す相手を決め、伝えたい内容を考えた後、実際のはがきに文を書きます。

幼稚園・保育所の先生やいとこ、おじいちゃんやおばあちゃんなどにむけて、今がんばっていることや、一緒に遊びたいこと、相手の様子を気にした内容などなど・・・。

一文字一文字、心を込めて丁寧に書きました。

そこで、今日12月9日(金)の2校時が終了したところで、1組の子どもたちが、書き終わったはがきを手にして郵便局へ出かけ、実際にポストに投函しました。(2組と3組も、はがきが書き終わり次第、後日、投函するそうです。)

子どもたちの思いが、相手の方に無事に届くといいですね。

6年生家庭科 調理実習 野菜炒め&スクランブルエッグ(6-2)

今日12月8日(木)2校時、校長室においしそうな香りが漂ってきました。

香りをたどって東校舎の家庭科室へ行ってみると、6年2組の子どもたちが、調理実習で野菜炒めとスクランブルエッグを作っていました。

とても美味しそうです。

3色野菜炒めは、にんじん、ピーマン、キャベツ、それぞれ同じように火を通すため、いためる順番を考えて炒めていました。

スクランブルエッグは、色あいよく、ふんわりとした仕上がりを目指して、加熱していました。

自分で作った野菜炒めとスクランブルエッグ、美味しくないわけはありません!

食べている様子を見ると、どの子も満足した表情を浮かべていました。

今度の冬休み、是非、家族のために調理してみるのはいかが?

ボランティアによる図書室の掲示更新

本校では定期的に、図書館ボランティアのおかあさん方にお世話になって、司書さんとともに、月ごとに掲示物の模様替えをしていただいています。

今日12月7日(水)の午前中、3名のボランティアさんが来校され、図書室の掲示が、12月のクリスマス風に更新されました。

おかげで子どもたちは、楽しい環境のなかで、読書活動を行うことができます。

ありがとうございます。

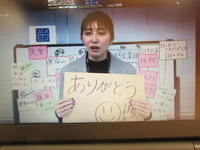

6年生総合的な学習の時間 タブレット端末の持ち帰りに備えて

タブレット端末の持ち帰りに備え、今日12月7日(水)の3.4校時、6年生が、ICT支援員に協力をいただきながら、リモート授業を試行しました。

今回は、Zoomを使ってのリモート授業でした。

子どもたちは、ICT支援員さんからの指示をうけてタブレットを操作しながら、担任の先生から知らされた、入室コードとパスワードを入力します。

さすがは6年生。機器の使い方にもすっかりと慣れ、タブレットを使いこなしています。

分からないところが出てきても、大丈夫。近くの友だちが、親切にアドバイスしてくれて、即解決!

接続できると、自分の顔がモニターに映し出されます。

少し照れくさいですが、上手く接続できたことがうれしく、自然と笑顔に・・・。満足気な表情が印象的でした。

トラブル無く接続ができるよう、今後も引き続き、子どもたちが登校している今のうちに、校内で試行する機会を設けていきます。

3年生図画工作科 未来にタイムスリップ!

3年生の図画工作科は現在、「未来にタイムスリップ」の活動に取り組んでいます。

将来、自分がなりたい職業の絵を想像して絵に表現する活動です。

今日12月6日(火)の3・4校時、3組の子どもたちが、夢をかなえた瞬間を思い浮かべながら、友だちと協力して夢や願いを絵にしていました。

さて、どんな作品が出来上がるのでしょうか。楽しみです。

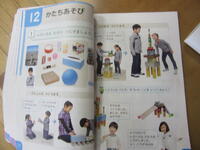

1年生算数科 かたちあそび

1年生は、算数科「いろいろなかたち」の学習に入りました。

今日12月5日(月)の2校時、1組の子どもたちが、家から持ってきた空き箱を積み重ねていろいろな形を作りました。(たくさんの様々な形の空き箱をあつめていただき、ありがとうございました。)

どの向き、どんな形、どんな大きさの物が積み重ねやすいか、グループで考えて積んでいきます。

「これは、こうすると(縦にすると)高くなるよ。」

「大きいのを下にした方が、くずれないよ。」

「ぼくのお腹のあたりまで、届くように積もう!」

箱の形、サイコロの形、筒の形などいろいろな形があるけど、工夫して上手に積むことができました。

途中で失敗しても、その原因を考え、工夫しながら積み上げます。

楽しみながら、かたちの学習ができましたね。

2年生生活科 動くおもちゃを作ろう

2年生の生活科は現在、「うごくおもちゃをつくろう」の学習をしています。

今日12月5日(月)の2校時、2組では、グループで決めたおもちゃづくりに取り組んでいました。

協力し合い、アドバイスをし合いながら、「もっとよく動くおもちゃをつくろう!」と工夫しながら作っています。

廊下には、材料もたくさん準備されていました。(身辺材の収集・提供にご協力いただき、ありがとうございます。)実際に、材料を目にすることで、発想に広がりが出てくるものです。

「こうした方が、転がるんじゃない。」

「もっと高く、飛ばしたいな。」

「スピードアップするには、〇〇したらいいよ。」

より動くにはどうしたらよいか、子どもたちがあれこれ考え、試行錯誤しながら創意工夫を重ねていくさまは、とても微笑ましいものです。

できあがったら、他のグループの友だちに作り方を説明し、一緒に遊ぶ機会が予定されているとのこと。

楽しみですね。

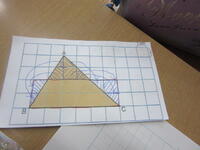

6年生算数科 角柱と円柱の体積を求めよう

6年生の算数科は現在、「角柱と円柱の体積を求めよう」の学習に取り組んでいます。

今日12月3日(金)の2校時、2組では、下の写真のような立体の体積を求める学習に取り組みました。

子どもたちはこれまで、「下の面」が底面で、その形は長方形や正方形、三角形といった「角柱」であったり、正円の「円柱」であったりする立体の体積を求める学習をしてきました。

でも、今日の課題として示された立体は、「下の面」と「上の面」の形(大きさ)が異なります。

これまでのように、「下の面」を底面と考えていたのでは、公式を使えない状況・・・さあ、どうする?

最初は「求められるかなぁ」「分からないなぁ。」と不安げな表情を浮かべていた子どもたちでしたが、「向きを変えて、これまで学習した形を手がかりにすれば、体積が求められそうだ!」という見通しをもとに、さっそく、グループになって課題解決に取組みはじめました。

グループで話し合うときには、見通しが持てた子が中心となって、横向きにした用紙を手に持ち、

「これ(横向き)を、こうする(縦向き)と、ここの部分が台形でしょ。」

と、向きを変えながら、側面(台形)を底面と見る見方をグループの友だちに説明します。

「あ、そっか。台形!」

「底面積は、台形の面積と考えて・・・」

「じゃあ、公式は・・・」

「だとしたら、高さはここ?」

といった具合に、グループ全員が体積を導き出し、求める方を説明できるようになりました。

またその後、全体で解決方法を発表し合う場面では、「図形を2つくっつけて大きな四角柱として考える方法」を導き出したグループもあって、その考え方を全体で共有することもできました。

授業の振り返りでは、「〇〇くんが説明してくれたおかげで、向きを変えて台形と見れば体積を求められることがわかった。」といった記述があり、友だちの考えを次に生かそうとしている子どもがたくさんいました。

いい学び方です。

日々の授業の中、このような学習経験を繰り返すことで、子どもたちは、友だちと学ぶことのよさを感じ、協力しながら問題を解決していく資質や能力を鍛えています。

3年生算数科 同分母分数のたし算

3年生の算数科では現在、分数の大きさ比べやたし算、ひき算を学習しています。

今日12月1日(木)2校時、3組の子どもたちが、分数の表し方と仕組みに着目し、同分母分数のたし算の仕方を考える授業に取り組みました。

授業では、すでに学習している「小数のたし算は、0.1をもとにして考えた経験」を手がかりに、「今日は分数だから、1/10を手がかりにすればできそうだ!」と見通しを立て、問題「3/10+2/10」の計算方法を考えました。

見通しが立てた子どもたちは、さっそく、リットルますの図や数直線など、それぞれが選んだ方法を使って考えをノートにまとめ、自分の考えた計算の仕方を発表しあいました。

分数のたし算は、「なぜそうなるのか」をきちんと説明できることが大切です。

ペアや全体で話し合いをする場面では、リットルますの図に貼られたテープを操作しながら、

「3/10は1/10の3つ分で、2/10は1/10の2つ分だから・・・」

「1/10をもとにするから、3+2で・・・」

と、自分が導き出した考えの根拠を明確にしながら説明したり、友だちの発表を聞いて気づいた根拠をつぶやいたりする子どもがたくさんいました。

最後に、式やリットルますの図、数直線、いずれの方法でも「1/10をもとにすること」が共通点であることを導き出し、同じ分母どうしの分数のたし算の計算の仕方について、みんなで確認しながら文章にまとめることができました。

振り返りの場面では、次時で扱う「ひき算も同じ考え方でできそう・・・」という感想を記入した子も! いい学び方をしていますね。

5年生算数科 キメンセ大王からのお願い 三角形の面積

5年生の算数科では現在、図形の面積を求める学習をしています。

今日11月30日(水)の1校時、2組の教室では、三角形の面積の求め方を、これまでに学習した図形の面積の求め方を用いて、工夫して導き出す学習に取り組んでいました。

2組の算数科の時間には、平行四辺形の面積を求める学習の時から、たびたび『キメンセ大王』というキャラクターが登場します。この時間も「キメンセ大王からのお願い」というストーリーで、授業が展開されました。

キメンセ大王から「三角形の面積を求めてほしい。」との依頼を受けた子どもたちは、これまでに学習してきた平行四辺形や長方形、正方形に変形すればできそうだという見通しを持って、課題解決に取り組みました。

なかには、これまでの学習を振り返ることで、分割や変形などの発想がスムーズになり、一人で何通りもの変形方法を導き出す子どももいました。図形の見方が広がっている証拠ですね。

また、答えを導き出すだけではなく、自分が見つけた求め方を分かりやすく説明することにも、進んで取り組むことができました。すばらしいなあ。

最後には、たくさん出された三角形の面積の求め方の共通点について話し合い、もっとも手数の少ない、手間のかからない方法(面積の求め方を知っている図形に直してから、その面積を÷2すると三角形の面積が分かること)にたどりつきました。

キメンセ大王も喜んだことでしょう。

次の時間は、三角形の面積の公式を用いて、練習問題や応用問題にも挑戦します。

1年生生活科 秋で遊んだことの発表会

1年生の生活科ではこれまで、秋の自然物を利用して遊んだり、遊びに使うものを作ったりする活動に取り組み、そのことを学習カードに絵や文で表現してきました。

そこで今日11月29日(火)の4校時、1組の子どもたちが、「メタモジ」というタブレットのソフトを使って、クラス全体で発表し合う活動に取り組んでいました。

自分が記入した学習カードを写真に撮り、その画像データを決められたフォルダに保存することで、準備完了!

担任の先生が、発表者の写真データを子どもたち一人一人のタブレットに投影し、発表会のスタートです。

発表する子どもは、自分のカードを見ながら、伝えたいことをアピールします。

「マラカスを〇〇くんと同時に鳴らしたら、違う音がして素敵でした!」

「けん玉、はじめは上手くできなかったけど、どんどんできるようになりました。」

「どんぐりごま、〇〇くんと一緒に遊んだから、楽しかったです。」

聞き手の子どもは、発表者の写真が手元のタブレットに映し出され、間近に見ることができるので、より相手の思いや考えを理解しながら聞くことができました。

自分の感動が友だちに伝わり、共感してもらえる喜びが味わえたことは、今後の学習意欲につながっていくことでしょう。

3年生図画工作科 「くぎ打ちトントン」 つなげてみたら・・・

3年生の図画工作科で取り組んでいた「くぎ打ちトントン」。

今日11月29日(火)の4校時、3組の子どもたちの作品が、完成しはじめました。

そこで、完成した子から、さっそく遊んでみることに・・・。

はじめは、一人で遊んでいた子どもたち。次第に自分の作品で遊ぶだけでは物足りなくなったのか、お友だちの作品とつなげてみようということになってきました。

友だちと協力しながら、隙間ができないように工夫します。

「ここ、こうしたらいいんじゃない。」

「そっち、もう少し高くして。」

「こうやってみようよ。」

「うん、そうだね。試してみよう!」

楽しみが広がります。

子どもたちの主体的な学びの姿がありました。

2年生算数科 かけ算の学習

2年生の算数科は、かけ算の学習を進めています。

今日11月29日(火)の2校時、それぞれのクラスで、かけ算の場面を式や図で表し、言葉で表現する学習を行っていました。

友だちと意見交換しながら、まとまりで考えるよさやかけ算のきまり(仕組み)を学んでいます。

子どもたちの多くが、「かける数」と「かけられる数」の言葉の意味もしっかり理解し、話し合いの中で使えるようになってきました。

また、「かける数が1ふえると、答えは〇(かけられる数)ずつ増えていく。」「かけられる数が1増えると、答えは△(かける数)ずつ増えていく。」「かけ算では、かけられる数とかける数を入れかえても、答えは同じ。」といったことも、図や式、表を見て気づいたり、説明したりできるようになっています。たいしたもんだなぁ。

かけ算のきまりをしっかりと理解し、よさを実感できたなら、「だったら、別の数字でも当てはまるはず」「同じようにかけ算のきまりを使えば、簡単に求められる」と、新しい課題に出くわしたときに、これまでの学びを活かしながら、発展的に考えようとする子も登場するでしょう。 2年生「いいね!」

4年生理科 もののあたたまり方

4年生の理科では、現在「もののあたたまり方」について学習を進めています。

今日11月28日(月)の4校時、1組の子どもたちが理科室で金属のあたたまり方について調べていました。

水や空気は、温めると体積が増え、冷やすと体積が減ることを学んでいます。

「固い金属は、どうなのだろう?」ということで、実験です。

まずは、実験前、鉄球が輪を通りぬけることを確認します。

そして、ガスコンロで熱したり、湯に入れたりして鉄球を温めます。

果たして鉄球は、輪を通り抜けることができるのでしょうか?

グループで協力しながら、安全に気をつけ、固い金属でも、温めると体積が増えることを実験して確かめることができました。

第16回本宮市青少年健全育成推進大会「少年の主張」 ~幸せって何だろう?~

今日11月27日(日)の午前中、第16回本宮市青少年健全育成推進大会が、サンライズもとみやで開かれ、本校からは、6年生の根本華鈴さんが、「少年の主張」を発表しました。

根本さんが発表した主張のタイトルは、「幸せって何だろう?」。

自分では気づいていないだけで、幸せは意外と身近にあるもの。幸せが感じられるように、楽しいこと、うれしいことに意識的に目を向けること、前向きに生活することの大切さをについて、力強く発表しました。

発表のトップバッターとして、とても緊張したことと思います。

でも、これまで練習した成果を発揮しての、堂々とした発表態度、とても立派でした。

今日の素晴らしい発表も、「自分なりの幸せ」に繋がったことでしょう。お疲れ様でした。

学校運営協議会 熟議「150周年で取り組みたいこと」

本宮小学校は来年、めでたく創立150周年を迎えます。

そこで、今日11月25日(金)の午後6時30分より学校運営協議会を開催し、12名の委員の方々、そして先生の代表が一堂に集まって、「150周年で取り組んでみたいこと」をテーマに熟議がなされました。

特別な年にしかできない周年行事。

ぜひ、子どもたちに喜んでもらうことはもちろん、保護者・地域の方々との絆を深めるような、お世話になっている卒業生、諸先輩方に感謝を伝えられるような・・・。

そんな機会になったらいいなぁと願ってはいるものの、5年や10年に1度しか開催されない周年行事において、いきなり最高の企画アイディアが思いつくなんてことはなく、産みの苦しみに頭を抱えているところです。

そこで、運営委員の皆様に、お知恵をお借りできないかと考えました。

熟議では、「航空写真をとって、ノベルティグッズを作る」「記念誌」「ロゴマークやキャラクター」「モザイクアート」「プロジェクションマッピング」「有名人を呼んでの記念講演」「記念樹」「タイムカプセル」「親子オリエンテーリング」等々、本当にたくさんのプランが提案されました。

皆さんの前向きさと、発想の豊かさが心地よく、大変、盛り上がった熟議となりました。ありがとうございました。

また、ふり返りの場面では、遠藤会長より「大人の考えたことに子どもたちが参加するというばかりではなく、子どもたち自身に、自分たちがやってみたいことを考えてもらうということも採り入れてほしい。」とのご意見をいただきました。

忘れてはいけない、とても大切な部分です。是非、子どもの「主体性」という視点も大切にしながら、事業を推進したいとあらためて思いました。

学校運営協議会員の皆様、今日はどうもありがとうございました!

そして、これからも、どうぞよろしくお願いします。

校内テレビ放送による表彰集会

今日11月25日(金)の昼の時間、校内テレビ放送による表彰集会を実施しました。

今回、表彰したのは次のコンクールです。

〇第37回WE LOVE トンボ絵画コンクール 朝日小学生新聞賞 5年遠藤千紘

〇令和4年度福島県児童作文コンクール 佳作 2年 佐藤柚奈

同 佳作 4年 伊東怜美

〇令和4年度福島県読書感想文コンクール 佳作 2年 根田丈太郎

同 準特選 3年 本多 晴

〇令和4年度南達地区交通安全作文コンクール 低学年の部 優秀賞 2年 近内快衣

同 高学年の部 優秀賞 6年 近内千夏

同 佳 作 4年 宗像美彩

受賞者の皆さん、おめでとうございます。

1年生算数科 10いくつから1位数を引く計算

1年生は現在、算数科で「10いくつから1位数を引く計算」を学習しています。

今日11月25日(金)の2校時、3組の子どもたちが「14-8の計算のしかたについて考える」学習に取り組んでいました。

前の時間までに「13-9」や「12-9」、「16-9」などを学習してきた子どもたち。

これまで学習してきたことを思い出し、ブロックや絵図、式をつかいながら、「14を10と4にわける。10から8をひいて2。2と4で6」と、確実に計算することができました。素晴らしい!

また、自分が考えたやり方をノートに記述するとき、以前のノートや教室の掲示物を参考にしながら、順序よく書いてまとめる子どもがたくさんいたことにもびっくりです!

書くスピードも上がっていて、これまでの学習の積み重ねを感じました。

自分の考え方を近くの友だちと確かめ合って、協力しながら発表の準備を進めるところも感心しました。

発表の際、お友だちの話を真剣に聞く姿にも成長を感じました。

4月入学してきたばかりの頃と比べ、ずいぶとみんな、お兄さん・お姉さんになりましたねぇ~。

少年の主張リハーサル

今日11月25日(金)の朝の時間、5.6年生児童を前に、代表児童は6年2組の根本華鈴さんが、「少年の主張」のリハーサル発表をしました。

タイトルは「幸せってなんだろう?」です。

とても落ち着いた態度で発表し、聞き手にわかりやすく伝えることができていました。

根本さんが発表する「本宮市青少年健全育成推進大会」は、今度の日曜日、午前9時から「サンライズもとみや」で開催予定です。本番でも、自分の思いを堂々と発表してくれると思います。

皆さん、応援よろしくお願いします。

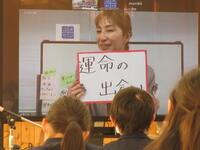

5年生夢の教室 ~大友 愛先生からの熱いメッセージ~

今日11月24日(木)、5年生を対象にJFAこころのプロジェクト 「夢の教室」が行われました。(1組は3.4校時、2組は5.6校時に実施しました。)

子どもたちと夢先生をオンラインでつなぎ、子どもたちに、先生の体験(夢との出会い・つらかったこと・苦しかったこと等)をふまえ、夢を持つことの素晴らしさ、それに向かって努力することの大切さなどを伝えていただく授業です。

今日の夢先生は、アテネ・ロンドンの2つのオリンピックに出場し、ロンドンオリンピックでは銅メダルを見事獲得した、バレーボールの大友 愛先生でした。

現在は、バレーボールの普及活動やメディアへの出演など、多方面でご活躍されています。

「オリンピックでのメダル獲得!」という大きな夢をかなえるまでには、いいことばかりではなく、大きな挫折を味わったり、いくつもの壁があったりしたとのこと。そして、それらを乗り越え、メダルを獲得するまでのお話は、とても興味深く、学ぶことが多い内容でした。

その中で、特に印象に残った言葉を2つ、ご紹介します。

「今(子どもの頃)は、大きな夢が描けなかったとしても大丈夫。いろんな事にチャレンジして、小さな『大好き』を見つけることが大事。小さな大好きを見つけていくことが、やがて大きな夢を描くことに繋がる。」

「これまでに出会った友だち・先生・仲間・監督に、私のバレー人生が助けられ、支えられて夢が達成できた。家族、友だち・・・いろんな人に支えられて今がある。これからの人生で関わるたくさんの人に感謝することを忘れない人であってほしい。」

5年生の児童たちは、目を輝かせて先生の話に耳を傾けていました。

大友さんの体験談を聞いた後、子どもたちはそれぞれ、自分の夢と今日の授業の感想を夢シートに書きました。

後日、大友先生から一人一人に、お返事がいただけるそうです。お返事が返ってくるのが楽しみですね。

大友先生、素敵なお話、どうもありがとうございました。