本宮小の日々

5年生家庭科 調理実習 ゆで卵とほうれん草のおひたし

今日2月6日(月)の2.3校時、5年1組の子どもたちが、家庭科の調理実習として、ゆで卵とほうれん草のおひたしを作りました。(分科担当の時間調整の関係で、この時期での実習となりました。)

子どもたちが楽しみにしていた調理実習。2回目ですので、ずいぶんと手際もよくなって、グループごとに、卵の茹で時間を計ったり、ほうれん草のゆで方に気をつけたりしながら協力して調理しました。

青菜が苦手な子も、自分で作ったおひたしの味は特別!おいしく食べることができました。

ぜひ、ご家庭でも実践してください。

第4回学校運営協議会

先週の金曜日2月3日の午後6時30分から、第4回学校運営協議会を開催し、学校関係者評価を実施しました。

保護者アンケート、児童アンケート、学校職員による評価の結果に基づき、今年度の教育活動について、様々な視点から御助言をいただきました。

委員の皆様からは、子どもの表現力の向上にむけての取り組みや感謝の心を持つことの大切さ、卒業式での感染症対策、今後のタブレット端末活用の見通し、積極的な情報発信の継続について等、大変有意義な意見をいただきました。

学校、保護者、地域が共に子どもたちを育てていくことの大切さについて、再確認する機会となりました。いただいた御助言を今後に生かしていきたいと思います。

ありがとうございました。

児童会活動 豆まき集会

節分の日である今日2月3日(金)の昼の時間、豆まき集会を校内テレビ放送で実施しました。

今年は、節分に関するクイズがあったり、『鬼とお百姓さん』という紙芝居があったり、学年代表児童による、自分の心の中にいる追い出したい鬼の発表があったり・・・。

集会委員さんが、みんなを楽しませようと、素敵な企画をたくさんたくさん準備してくれたおかげで、とても充実した集会になりました。集会委員会の皆さん、どうもありがとう。

また、校長からは「鬼の容姿にまつわる話」と「基本的な感染症対策(コロナとインフルエンザ予防)の話」をしました。春には、法律上の分類が、「2類」から「5類」へと見直されたり、マスクの着用が緩和されたりするとのことですが、そうなるのは、もう少し先のお話。今は、しっかりと対策することを、あらためて子どもたちに指導しました。

ご家庭におかれましても、引き続き、基本的な感染症対策をよろしくお願いします。

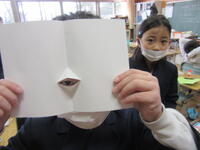

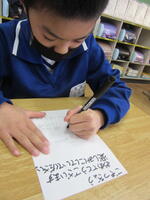

2年生図画工作科 心を込めて作る招待状

昨日は5年生が、「6年生 ありがとうの会」に向けての話し合いをしていたことを記事にしましたが、今日2月3日(金)は、2年生が、3,4校時の図画工作科の時間に、「6年生 ありがとうの会」の招待状づくりに取り組んでいました。

一人一人が、誰に書くのか決めて、取り組みます。今年は、飛び出す仕掛け付きのメッセージカードです。

感謝の気持ちをこめて、丁寧に書いていました。

心を込めて作る招待状です。きっともらった6年生は、とても喜んでくれることでしょう。宝物にしてくれるんじゃないかなぁ。

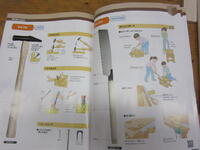

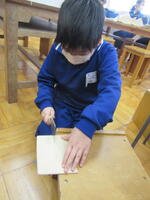

3年生図画工作科 のこぎりひいてザクザクザク

3年生が図画工作科の授業で、「のこぎりひいてザクザクザク」の学習に入りました。

様々な形の角材をのこぎりで切って、偶然にできた形から発想を広げて作品を作ります。

1組の子どもたちにとって、今日2月3日(金)の1、2校時は、その最初の時間。

授業の冒頭、のこぎりの扱い方について、担任の先生から説明を受けた後、早速、「ザクザクザク」と作業に取りかかりました。

初めのうちは、のこぎりの扱いがうまくいかず、苦戦している子どもたちでしたが、何度も繰り返すうちに、次第にコツを覚えてスムーズに切ることができるようになりました。

のこぎりを安全に使ったり、やすりがけをしたり・・・。人に頼ることなく、ひとりひとりが自分でしっかり作業し、作る工程を楽しんでいました。

こうすることで、作品に対する愛着が、自ずとわいてくるというものです。

次の時間に、さらにやすりがけをし、組み合わせて立体に表現していくとのこと。どんな仕上がりになるのかな? 楽しみです。

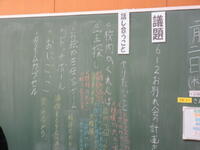

5年生学級活動 「6年生ありがとうの会」は、まかせておいて!

今日2月2日(木)の6校時、2階の廊下を歩いていると、多目的ホールからは、なにやら賑やかな声が聞こえてきました。

「〇〇の係、やってみたい人いる?」

「ハイ、ハイ。」

「ぼくが、やります。」

張り切る元気な5年生の声、声、声・・・。

3月1日に予定されている「6年生 ありがとうの会」に向けた、5年生の第1回目の話し合いでした。

「任された仕事に責任を持って取り組もう。」

「6年生を笑顔にできるようにがんばりたい。」

「楽しんでもらえるように、会を盛り上げるぞ!」

お世話になった6年生に、感謝の気持ちを伝えようという5年生の意気込みが伝わってきます。

この「6年生ありがとうの会」は、次期リーダーになるための登竜門的な意味合いがありますが、会を盛り上げるため、進んでアイデアを出し合う5年生の表情は、すでにリーダーの顔つき! 頼もしいなぁ。

ありがとう5年生。楽しみにしています。

6年生学級活動 卒業に向けての学級イベント

今日は2月2日(木)。卒業式まであと何日でしょうか?

そんなことを考える時期になってきました。 正解は、ちょうど50日!(授業のある日は、33日)

「もっと、みんなと一緒にいたい。」

「この仲間との1日1日を、大切に過ごしたい。」

「残り少なくなった小学校生活、みんなで素敵な思い出を作りたい。」

そんな6年生の心の声が、聞こえてきそうです。

子どもたちのそんな気持ちの高まりに応えるべく、今日2月2日(木)の6校時、6年生ではそれぞれのクラスで「卒業に向けての学級イベント」について、話し合いをしていました。

「みんなで、学校全体を使ったかくれんぼをしよう。」

「思い出の校舎をつかった宝探し!」

「忘れがたい思い出をタイムカプセルにつめ、埋めるのはどうだろう。」

「感謝の気持ちを表すため、恩返しできることはないかなぁ。」

楽しそうな、そして素敵なアイデアがたくさん発表されていました。

みんなでこうやっていろいろと考えるのも、また「楽しい思い出」のひとつですね。

小学校生活6年間、共に学校で学び、また一緒に遊んできた仲間たち。

今しかできないこと、この仲間と一緒にしておきたいこと・・・。たくさんあって、決められないよなあ。

これから毎日、「小学校生活最後の〇〇〇」となる素敵な出来事に出会うことでしょう。

1日、1日、大切に過ごしていきましようね。

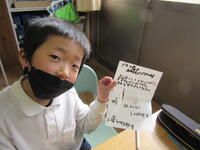

2年生国語科 追い出したい心の鬼

明日は節分。今日2月2日(木)の5校時、2年2組の教室では、国語科の時間を使って、「おいだしたい 心のおに」をテーマとして短作文を書いていました。

「わすれんぼおに」「おこりんぼおに」「ゲームやりすぎおに」「すききらいおに」・・・色々な鬼が出てきました。

自分をよく見つめるきっかけになりました。

明日は、その鬼めがけて豆を投げ、しっかり退治、してくださいね!

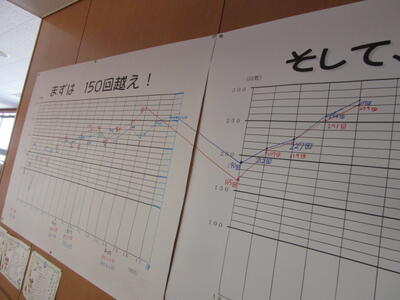

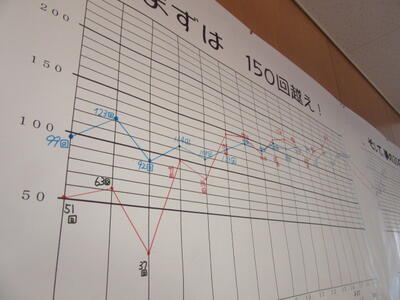

快挙!5年生 なわとび記録 県で2位と3位! 「みんなで跳ぼう!なわとびコンテスト」

楽しくクラスメイトと協力しながら友情を深め、体力・運動能力の向上が図れることを目指し、県教育委員会が主催して実施している、令和4年度 「みんなで跳ぼう!なわとびコンテスト」。

ちなみに、大会事務局のHPによりますと、1月13日現在の参加校数は125校、長なわとびへの全参加数は、410チームという状況。

そんな中、なんとなんと、本校の5年1組と2組が、長なわとびコンテスト(26人以上の部)において、県で2位と3位の成績をおさめました。おめでとうございます。

下記のアドレスで確認できます。

↓

https://f-kenkou-nawatobi.jp/long/?c=3&g=5

5年生が、長なわとびに取り組み始めたのは、昨年の9月頃だったでしようか。はじめは、51回や99回という成績からのスタートでした。

それが、取り組み始めてからおよそ5ヶ月。今や300回に迫ろうかというほどの、素晴らしい成績をおさめるまでになりました。見事な成長ぶりです。

なわとびの技能が高まったことはもちろんですが、長なわとびをひとつのきっかけとして、5年生の子どもたちが、「仲間と、ひとつのことに本気になって取り組むことのよさ・素晴らしさ」や「挑戦することの楽しさ・大切さ」、「努力をして成し遂げる達成感・喜び」を味わえたことが、何より嬉しいことです。ブラボー!!

写真は、今日2月1日(水)の2校時、体育館で2年生を前に、長なわとびを披露する5年生の様子です。

とても速いテンポで縄が回転し、次々と跳び抜けていく5年生の様子と、それを目の当たりにして目を丸くする2年生の様子がおわかりいただけるでしょうか。

1年生算数科 なんじ なんぷん

1年生の算数科は、「なんじ なんぷん」の学習に入りました。

時計を目にしたり、時刻を気にしたりする場面は、生活の中でたくさんあります。そうした日常経験と学習内容をつなげながら学習をすすめていきます。

今日2月1日(水)の2校時、2組の教室では、担任の先生が、大型の模型やデジタル教科書を使い、時計の短針と長針の読み方を全体で学習した後、各自、算数セットから時計を取り出して、手元で操作しながら、時刻を読み合ったり、正しく読めているか確認したりしていました。

「長い針は、何分のところ?」

「58分。」

「じゃ、短い針は、何時のところ?」

「えっと~ 8? 7?」

この1時間の学習だけでは、読み方を身に付けることは、なかなか難しい様子・・・。

ふだんの生活の中で、どれだけ時計を読む機会があるか、時間を意識できるかで、理解度が変わってきます。

「あと〇分で、夕飯にするからね。」

「〇時〇分になったら、宿題しようね。」

「今日は、〇時〇分になったら、お風呂に入ろう。あと何分ある?」等々。

ご家庭でも、時間を意識した会話を心がけていただけるとありがたいです。いい復習になります。

社会生活へとつながる大切な学習です。1年生の皆さん、がんばりましょう!!

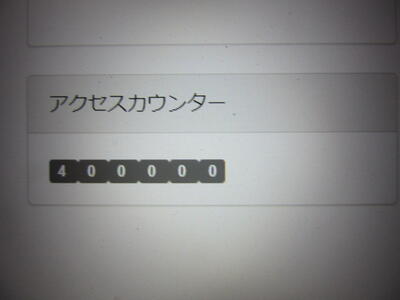

祝 本宮小HP 累計40万アクセス超え!

今日令和5年1月31日(火)、本宮小のHPが、おかげさまで、開設以来のアクセス数 40万超え を達成しました。

本校の教育活動に、関心を持っていただき、心より感謝申し上げます。

これからも学校の様子、子どもたちの活動の様子をみなさまにお伝えしていきます。

今後とも、本宮市立本宮小学校をよろしくお願いします。

5年生算数科 角柱と円柱

5年生の算数科の学習は、「角柱と円柱」の学習に入りました。

今日1月31日(火)の2校時、2組の教室では、めあて「立体図形のなかま分けのしかたを考えよう。」に取り組んでいました。

辺や面の形や数など、どの点に着眼するかによって分け方も変わります。自分は、どこに根拠おいて分けたか、みんなに理由を説明する必要があります。

「面の形に着目して、なかま分けをしてみようかな。」

「角の数に着目して、なかま分けをしてみようかな。」

何に着目してなかま分けをしたのかグループでの話し合い、発表用のホワイトボードに書いて、全体の場で発表し合います。

「ぼくたちの班は、横の面が、長方形かどうかで調べました。」

「あっ、同じ。」

「私たちの班は、上から見たときの形で調べました。」

「なるほど。注目するところは違ったけど、仲間分けした結果は同じだね。」

「立体の辺や面、頂点の数を調べてみたけど、仲間分けするための特徴が見つかりませんでした。」

「〇班さんがこう考えた気持ち、分かりますか。」

「うん。わかるぅ。」

「同じく数を調べたここの班は、頂点や辺の数が0であることに注目しているよ。」・・・などなど

自分の考えを伝えたり、相手の考えを聞いたりすると、「なんでだろう?」「こうやるんじゃない?」と、新たな見方や考え方をたどり着くことができますね。

いい学び方をしています。

話し合いの結果、(側面の形が)「平面で囲まれているグループ」と「平面で囲まれていない(曲面で囲まれている)グループ」に分けられ、それぞれが「角柱」「円柱」という名称であることを学習しました。

次の時間は、角柱をさらに仲間分けしていくそうです。

見方・考え方を広げ、主体的な学んでいく子どもたちの姿が、たくさん見られた授業でした。

4年生理科 あわの正体を調べよう

4年生の理科は現在、「すがたを変える水」の学習をしています。

今日1月30日(月)の3校時、2組の子どもたちが、水を熱して、沸騰させたときに出てくる泡の正体について調べていました。

ビーカーの中から出てきた泡をビニール袋に集めます。

すると、袋の内側に水滴が付きました。

ということは・・・?

変化のタイミングを見逃すまいと、加熱し続けるフラスコ内の水の様子やビニール袋の膨らみ具合をじーっと見つめる子どもたちの様子から、集中して学習に取り組んでいることを感じました。

真剣に、そして協力しながら実験をする姿、素晴らしかったです。

3年生理科 じしゃくのふしぎ

3年生の理科は、「じしゃく」の学習に入りました。

今日1月30日(月)の3校時、2組と3組では、どんなものに磁石が付くのか、実験して調べていました。

前単元の電気の実験と同様、調べたいものを挙げ、それぞれ磁石につくのか、つかないのか、予想を立てます。

金属が電気を通したことを学習しているので、子どもたちの多くが、金属なら磁石に付くと予想していました。

果たして、結果は・・・?

えんぴつ・・・× 消しゴム・・・× 定規・・・× クリップ・・・○ ノート・・・×

はさみ・・・金属のところ○ だけど、持ち手は×

十円玉は・・・× 「えっ、なんで? おかしい。」

一円玉は・・・× 「うそっ、一円玉も!」

予想とは異なり、クリップは磁石に付くものの、アルミホイルや十円玉、一円玉は磁石に付きません。

「金属なのにつかないものがあるんだ!」

「へぇ~、そうなんだ!」

今日の実験で、鉄でできたものが磁石に付くこと、紙や木、ゴム、プラスチック、鉄以外の金属などは、磁石に付かないことが分かりました。

新しいことが分かるって、楽しいね。

4年生図画工作科 つくって、つかって、たのしんで

4年生の図画工作科は、「つくって、つかって、たのしんで」の学習に取り組んでいます。板の切り方や組み合わせ方を工夫して、生活に役立つ入れ物を作る活動です。

今日1月27日(金)の3.4校時、図工室では1組の子どもたちが、のこぎりを使って板を切ったり、切りとった板を組合せて貼り合わせたり・・・みんな楽しそうです。

自分の思いを形にする作業を心から楽しんでいました。

作品を持ち帰った際には、ぜひ家に飾って、使ってみてくださいね。

1年生図画工作科 はこと はこを くみあわせて

今日1月27日(金)、1年生が図画工作科「はこと はこを くみあわせて」の学習に取り組んでいました。箱を組み合わせて好きなものを立体で表現する学習です。

子どもたちは家で集めたたくさんの箱を色々と組み合わせながら、楽しく活動に取り組んでいました。(空き箱等の材料集めに協力していただき、ありがとうございました。)

バランスよく組み合わせたり、自分の作りたい形に近づくように配置を変えたり・・・。

筒形の材料を平面に貼り付けようとするときには、切り込みを入れて、タコさんウインナーのようにして取り付けるなど、工夫しながらいろいろな形や大きさの箱を組み合わせて作品を作っていました。

令和4年度 安達地区教職員研究発表会

今日、1月26日(木)の午後2時00分から、安達地区小学校教職員研究発表会が開催されました。

今年度もコロナ禍のため、Zoomを活用してのリモート開催となり、学校で視聴する形式となりました。(本校では、A・B・Cの3つのグループ毎、3教室に分かれて視聴しました。)

今年は全部で35点の研究物が出品され、そのうち9つの個人や団体が選出されて発表となり、本宮小の研究実践「算数科における活用する力を身に付けた児童の姿を目指して~自ら考える学びの中で『してみたい』・『やってみよう』が生まれる授業づくり」もその中に含まれました。(2年連続の快挙です!)

代表して、研修主任の佐藤菜月教諭が、本校の取り組みを発表しました。

本校の研究実践の成果が、地区内の学校で、広く共有・活用されることを期待しているところです。

そして、これを励みとして、今後も引き続き、『たい』『よう』が生まれる授業を目指して、子どもたちのため、教職員一丸となって研修に励みたいと思います。

雪道の登校 & 雪遊び

今朝1月25日(水)は、昨夜からの雪が降り積もり、道路には、5cmほどの雪がありました。

そんな状況ではありましたが、多くの子どもたちは、雪道を歩いて、頑張って登校していました。

歩きにくい雪道のため登校に時間がかかりますが、登校班の上級生が、下級生に声をかけたりサポートしたりして、安全に気をつけて歩いていました。

外は寒いですが、温かい心の交流が広がっていました。上級生が下級生を優しく世話しながら登校する光景は、いつまでも残しておきたい、本宮小の素敵な伝統の一つです。

また、休み時間には、さっそく子どもたちが校庭に出て、降り積もった雪で元気いっぱい雪遊びをしていました

今回積もった雪は、気温が低いせいか、とてもふかふかでふわふわ。

子どもたちはなかなか固まらない新雪を一生懸命に固めて雪玉を作って雪合戦をしたり、雪だるまを作ろうとしたり。

北風が吹く中、子どもたちは寒さも忘れて、雪遊びを楽しんでいました。

天気が回復してきているとはいえ、明日も低温のための路面の凍結や強風による視界不良が心配されるところです。子どもたちには安全第一に登校してきてほしいと願っております。

保護者の皆様におかれましては、子どもたちの安全な登校にむけ、出発前の言葉かけ等、引き続き、よろしくお願いいたします。

【お知らせ】本日25日(水)は通常登校

本宮小学校保護者 様

いつもお世話になっております。

本日25日(水)の登校時刻につきましては,いつも通りの登校時刻といたします。

安全に十分に気を付け,登校するようご配慮をお願いいたします。

登校時刻に間に合わない場合でも心配しないで,安全を優先して登校するようお子さんへのお声かけをお願いします。

6年生体育科 体幹トレーニング(本宮市体力向上対策事業)

今日1月24日(火)の午前中、6年生を対象に、セントラルフィットネスクラブ郡山から外部講師の先生をお迎えして、体育館で体幹トレーニングの指導をしていただきました。(本宮市体力向上対策事業の一環です。1組が1.2校時、2組が3.4校時でした。)

「体幹トレーニング」と聞くと、アスリートに必要な、なにか特別のものというイメージを持ってしまいがちです。

しかし、体幹は、私たちの日常で絶えず使われていて、体幹を鍛えることにより、姿勢が良くなる、太りにくくなる、健康体を保てる…などなど、さまざまな効果が期待できるそうです。

今回、見えないところで働いている体幹を意識してトレーニングしたことで、子どもたちは今まで以上に、自分の体について意識できたのではないでしょうか。貴重な機会となりました。