本宮小の日々

半袖体操着(紺色)選定について

今日8月31日(水)の夜7時から、第3回PTA役員会行われ、保護者の方々からの要望が多く寄せられた「紺色」の半袖体操着(来年度から導入)の選定が行われました。

よりよい素材、よりよいデザインで、多くの方々に愛される運動着を選定しようと、素材については、着心地、肌触り、通気性、吸水、吸汗、速乾、防臭・・・・といった視点で、プリントされる学校名のデザインについては、読みやすさ、形、色、字体、大きさ、本宮市外に出向いてもわかってもらえるように・・・・といった視点で熱心に検討を重ね、決定しました。

後日、実物をご覧いたく機会を設定したいと考えております。御期待ください!

なお、着用ルールについては、「白色」・「紺色」、どちらでも着用可能の方向で進めています。

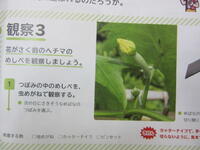

5年生理科 ヘチマの実のでき方

第2校庭にある花壇のヘチマがぐんぐん成長し、黄色い花がたくさん咲いています。そしてよく見ると、葉っぱの影には大きなヘチマの実も確認できます。

現在、5年生の理科では、植物が花を咲かせた後に実を付け、種子ができるまでのことを学習しています。

今日8月31日(水)3校時、5年2組の子どもたちが、ヘチマのある花壇からつぼみの状態の雌花をとってきて、雌花のめしべには、すでに花粉が付いているのかどうか、調べる学習に取り組んでいました。

とってきた雌花の小さなつぼみをカッターで開き、花の中のめしべの様子を虫眼鏡で観察します。

「わぁ、なんかブロッコリーみたいな形をしているね!」

「昨日、顕微鏡で見た花粉は、付いていないよ。」

「じゃあ、どうやって花粉が付くのだろう?」

予想と観察、実験などを繰り返し、「おしべの花粉がめしべに受粉することで実ができること」などを学んでいきます。

手で触ったり、虫眼鏡で見たり、顕微鏡で観察したり・・・

五感を活かしながら学ぶ子どもたちの姿が素敵です。

1年生生活科 季節の移りかわりを感じて

昼間はまだまだ暑いですが、朝夕は、少ししのぎやすくなってきました。

2学期が始まって1週間がすぎた今日8月30日(火)。1年2組の子どもたちが、4校時の生活科の時間、タブレットを持って校庭に出るのを見かけました。「夏から秋へと変わってきたなぁ。」と思うところを探して、写真に撮る活動に取り組むためです。

トンボが飛んでいます。

よく見ると、バッタやコオロギが草むらの中を跳ねています。

チョウチョもまだ飛んでいました。

4年生が育てているヘチマ棚には、大きなヘチマがありました。

自分たちが育てているアサガオには、種ができはじめています・・・

探せば、まだまだありそうですね。

タブレットをうれしそうに操作しながら、秋へと変わっていく校庭の様子をカメラに収める子どもたちの姿が、たくさん見られました。

6年生社会科 貴族が生み出した日本の新しい文化

6年生の社会科は現在、平安時代の貴族の政治や、貴族が生み出した日本の新しい文化について学習しています。

今日8月29日(月)の3校時、6年2組の教室では、この小単元で学んだ「貴族文化のよさや魅力」について、自分で考えたキャッチコピーを添えてシートにまとめ、発表しあう学習に取り組んでいました。

「現代につがる貴族の文化」

「世界でも有名! 平安時代の文学」

「貴族の暮らしから現代の文化へ」などなど

資料等を活用して調べたことをもとに、日本風の貴族文化の特徴をとらえたキャッチコピーを考え、発表することができました。

また友だちの発表を聞いた人は、その発表に対しての、新たな気づきや自分との共通点などの感想を伝えあっていました。よい学びをしていますね。

お盆や成人式などの風習や畳の使用などの生活様式、かな文字など、今に伝わるものが多くあることに気付き、子どもたちは歴史のつながりを感じていました。

4年生算数科 わり算の筆算を考えよう

4年生は今、算数科でわり算の筆算に取り組んでいます。

今日8月26日(金)の5校時、4年1組の教室ではそのとりかかりとして、80÷20や90÷20など、何十÷何十というわり算の学習にとりくみました。

子どもたちはこれまで、76÷3(2位数÷1位数)や 80÷2や200÷5(何十÷1位数、何百÷1位数)といったわり算も筆算できることを知り、いろいろな問題に取り組んできました。

2学期は、64÷31や186÷34といった、わる数のけたが増えた様々なわり算(2~3位数÷2位数)の筆算に取り組みます。

今後、わる数の2位数を何十とみて仮の商をたて、わり算の筆算をしていく子どもたちにとって、この時間で取り扱う「10をもとにする」という考え方は、とても大事なポイントとなります。

子どもたちは今まで学習した事柄のどんなことを使えば解決できそうか考えながら、丁寧に問題に取り組んで答えを求めたり、自分の考えた計算のしかたを友だちに説明したりして、今日の課題である「60÷20の商は、10をもとにした6÷2の計算で求められる」という考えにたどりつきました。

実はこの授業、県北教育事務所の指導主事の先生をお招きしての校内研究授業でした。

たくさんの参観者がいる中ではありましたが、いつも通りに自分の考えを伝えたり、相手の考えを聞いたりして、「なんでだろう?」「こうやるんじゃない?」と、見方・考え方を広げ、主体的な学んでいく子どもたちの姿が、たくさん見られた授業でした。

放課後は、参観した先生方で授業研究を行い、多くの学びがある一日になりました。

3年生国語科 山小屋で三日間過ごすなら?

今日8月25日(木)の2校時、3年1組では、国語科「対話の練習 山小屋で三日間すごすなら?」の学習に取り組んでいました。

もしも「山小屋で三日間過ごすなら」というテーマで、グループでどんなことをするか?何が必要か?ということを話し合って決めていくという学習です。

いろいろな意見をグループで出し合い、話し合いをまとめていくことが学習のねらいです。

まずは、自分の考えをまとめます。

3日間でやりたいこと、そのために必要な道具はなんだろう?

かいちゅう電とう、地図、虫取りあみ、ライター、カメラ…などなど、自分がやりたいことと関わらせ、なぜそれを持っていきたいかの理由も考えます。

その後、グループになって、「考えを広げる話合い」、「考えをまとめる話合い」と進んでいく予定です。

楽しみながら取り組めそうですね。

相手の意見を大切にしながら、どう話し合いをまとめていくか・・・?

2日前に紹介した、5年生国語科でも「対話」に取り組んでいたところですが、「話し合う力は社会に出た時に欠かせない力」といわれます。

相手の話に耳を傾け、自分の意見を言い、お互いがそれぞれの考えをすりあわせる……。これからの生活の中で大切なことを、発達段階に応じて、繰り返し学んでいます。

また、1組ではこの時間、タブレットの「メタモジ」を使って、一人一人が自分の考えをシートにまとめることや各自の考えをタブレットの画面上で共有することにも取り組みました。

ICTに関するスキルも、発達段階に応じて、繰り返し学びます。

2年生音楽科 きょくに 合った 歌い方

今日8月24日(水)の3校時、2年3組の子どもたちが、多目的室で音楽科の授業に取り組んでいました。

題材名は「きょくに 合った 歌い方」。この時間は、『ジェットコースター』の曲の歌詞から様子を想像して、歌い方を工夫したり、曲の振付けを考えたりする学習です。

わくわくする気分を歌で表現するには、どんなふうに歌ったらよいかな?

「ビューン」のところは、どんな振り付けをしようかな?

歌詞を口ずさみながら、動きを工夫しています。

一人一人がジェットコースターにのったつもりで考えます。

なかには、友達の動きの良いところに気づき、採り入れる子もいました。

子どもたちは曲に乗って、身体を動かす楽しさをたっぷりと味わって、笑顔がいっぱいです。見ているこちらまで楽しくなりました。

表彰集会 入賞 おめでとう!

今日8月23日(火)のお昼の時間を利用して、子どもたちが1学期や夏休み中に取り組んだ「第75回安達地区音楽祭 合唱の部」と「七夕展(書道)」の上位入賞者、さらに「第61回下水道いろいろコンクール」の絵画・ポスター部門で、見事「国土交通大臣賞」(これは、全国1位に相当する賞です!)に輝いた入賞者の賞状伝達を、校内テレビ放送でおこないました。

入賞したみなさん、おめでとうございます。

なお、「第61回下水道いろいろコンクール」の絵画・ポスター部門の表彰式については、令和4年8月2日(火)に、東京ビッグサイト1F特設会場で開催され、表彰状と記念品が、国土交通大臣から受賞者本人に手渡されました。

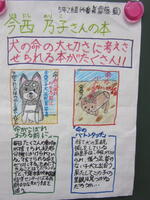

5年生国語科 対話の練習 どちらを選びますか?

今日8月23日(火)の1校時、5年生が国語科の学習で、「対話の練習 どちらを選びますか?」に取り組んでいました。

「校長先生が、犬を飼うか、猫を飼うかを迷っている。校長先生にペットとしてすすめるなら、犬か?猫か?」という想定での、対話の練習です。

この時間は、あくまでも対話の“練習”。相手を論破することが、目的ではありません。

子どもたちは、犬派と猫派に分かれ、

① それぞれの立場で理由を考える。

② 司会者がそれぞれのチームから意見を聞く。

③ 考え方がはっきりするように質疑応答をする。

④ 質疑応答をふまえて考えを整理し、改めて意見を言う。

という段階を経て、より説得力のある説明ができるように、自分の考えの支えとなる根拠や理由を明確にしていました。

「猫の方が、おとなしいから飼いやすい。」

「犬だって、きちんとしつけをすれば、無駄に吠えたり、噛みついたりしないよ。」

「飼いやすいかどうかは、その人によっても、犬によっても違うのでは?」

「猫は、わざわざ散歩しなくてもいいから、飼いやすいよ。」

「なるほど。でも、外に出て他の人とふれあい、交流する機会が増えるというよさもあるよ。」などなど・・・。

はたして、より説得力があって、校長先生に納得してもらえるのは、どちらでしょう?

また、「対話力」を身に付けさせるためには、繰り返しの練習も必要です。

「夏休みに出かけるなら、あなたは山派? 海派?」

「朝食は パン派? それともごはん派?」

次の楽しいテーマを考えて、さらに磨きをかけていきましょう!

第2学期のスタート

本日8月22日(月)より、第2学期のスタートです。

朝の時間、校内テレビ放送を通して、令和4年度 第2学期始業式を行いました。

始業式では、「〇〇に挑戦しよう。」「□□をがんばろう。」と張り切っている子どもたちに対し、校長より「1つぶのおこめ―さんすうのむかしばなし」というお話をもとに、少しずつでも努力を続けることの大切さをお話ししました。

この2学期、子どもたちが自分の目標に向かって学び続け、日々成長していく姿を見るのが楽しみです。

夏休み期間中も、ご家族みんなで話し合い、学習面、生活面とも「お家ならではの活動」に工夫して取り組んでいただいたことと思います。

保護者の皆様のご協力のお陰で、大きな事故等の報告もなく、今日を迎えることができました。ありがとうございました。

しかしながら、皆様もご承知の通り、新型コロナウイルスに関わる状況が厳しくなってきております。学校では引き続き、今まで感染予防対策として行ってきた「密を避ける」「手洗い・うがい・消毒」「換気」を、あらためてひとつひとつ丁寧に実践しつつ、学校ならではの学びを大事にしながら教育活動を進め、最大限、子どもたちの健やかな学びを保障していきたいと考えております。

明日からさっそく、学習、生活が本格的に始まります。2学期もより一層のご理解・ご支援・ご協力を、よろしくお願い申し上げます。

始業式後、各教室では、夏休みの思い出を発表し合ったり、取り組んだ課題を見せ合ったりする、子どもたちの元気な姿があり、2学期のスタートにふさわしい光景がたくさん見られました。

特設合唱部 Wish ~夢を信じて~ 金賞おめでとう!

今日(8月19日(金))、二本松市民会館を会場に「第75回 安達地区小中学校音楽祭(第1部合唱の部)」が開催され、本校の特設合唱部が出演しました。

練習の成果を十分に発揮し、髙橋 侑先生の指揮のもと、4年生から6年生まで15名の児童が、心を一つに合わせて素晴らしい歌声を披露しました。

その結果、見事「金賞」を受賞しました! おめでとうございます。

暑い夏、コロナに負けずに練習を積み重ねたこと、みんなで一つの目標にむかって真剣に取り組んだこと、そして、緊張する中ステージに立ち、ホールいっぱいに歌声を響かせたこと・・・。子どもたちにとって、これらひとつひとつの経験は、すばらしい思い出になるとともに、生涯の財産になることと思います。

この貴重な経験をこれからの学校生活に生かし、一層活躍してくれることを期待しています。

よくがんばった子どもたちに、拍手を送ります。

保護者の皆様には、音楽祭参加にあたっての諸準備や送迎など、たいへんお世話になりました。そして、応援ありがとうございました。

※ 当日、会場内で撮影することができませんでしたので、リハーサル室での練習風景の様子を掲載いたします。

特設合唱部 サンライズ本宮で本番さながらの練習

今日8月4日(木)の午前中、特設合唱部は、「サンライズ本宮」のホールを本番会場に見立て練習を行いました。

子どもたちは、どの位置にどれくらい距離をとって立つのか、入退場はどこを通るのかといったことを確認したあと、本番さながらの練習に参加しサンライズ本宮に素敵な歌声を響かせました。

貴重なホールでの練習機会です。普段の練習場所である、体育館や音楽室とは違う音の響きの中で歌うせいか、子どもたちのやる気や真剣さが、いつも以上に伝わってきました。先生方の指導にも自ずと熱がこもり、濃密な時間となりました。

仲間と共に課題を一つ一つ克服しながら、ひたむきに挑戦(Challenge)を積み重ねる・・・その過程こそが、価値のあることなのだということをあらためて感じました。

本番は8月19日。あと、残りわずかの日数となりました。

みんなでいい合唱にしようという思いでがんばっています。応援よろしくお願いします。

本宮市国内派遣交流事業参加者 無事、本宮市役所に到着

7月29日から7月31日までの2泊3日の日程で、国内派遣交流事業の派遣団として富良野市に派遣されていた本市の小学生11人(含:本校児童2名)が、研修を無事に終了して、31日(日)に帰市しました。

子どもたちは、北海道ならではの体験活動をたっぷりと満喫し、異なる生活習慣や文化を体験しました。

初めて出会った富良野市の方々とも積極的に交流して、絆を深めることができました。

外に出て、自分たちの住む「本宮」を見ることで、あらためてふるさとのよさを実感したのではないでしょうか。

それぞれが一生の思い出を刻むことができた、素晴らしい交流体験となりましたね。

お疲れ様でした。

貴重な経験を、是非、これからの学校生活にも活かしてくださいね。

本宮市国内派遣交流事業 富良野市へ出発!

「全国へそのまち協議会」で交流のある本宮市と北海道の富良野市。

そのご縁で、今日7月29日(金)から7月31日(日)まで、本市の小学生11人が、富良野市の小学生と交流する事業「本宮市国内派遣交流事業」が実施され、本校からは、6年生2名が参加します。

今朝は、午前6時10分から出発式が市役所庁舎前で行われ、全員が元気に、富良野市に向けて出発しました。

この後子どもたちには、富良野市でのラフティングや熱気球体験、ガラスやアイスクリーム作り、「北海へそまつり」への参加・・・などなど、盛りだくさんのメニューが待っています。

北海道の大自然での豊かな経験と社会見学等を通して、富良野の人たちと友好を深めるとともに、コミュニケーション能力を高めること、またわが郷土「本宮」への愛着心を培うことに繋げてほしいと思います。

夏の北海道をたっぷり満喫し、素敵な思い出をたくさん作ってきてくださいね。

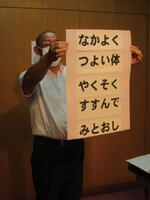

第1学期終業式

はやいもので、今日7月20日(水)は、第1学期の最終日。

3校時に、第1学期の終業式を校内テレビ放送で実施しました。

はじめに、全校生を代表して、3年生と5年生の児童から、1学期の振り返っての発表がありました。

2人とも、1学期にがんばったことをしっかり振り返り、とてもはきはきと聞き取りやすい話し方で発表することができました。発表内容はもちろんのこと、1学期の成長ぶりがうかがえる立派な発表でした。

つぎに校長から、1学期に全校あげて取り組んだ「あいさつ運動」について振り返るとともに、夏休み中、特に気をつけてほしい、安全面(交通事故や不審者)と健康面(基本的な感染症対策や熱中症対策)について、話をしました。

また、終業式後には、生活指導担当の先生から、「なつやすみ」の言葉にちなんで、

「な」かよく (家族、友だち、地域の方々と仲良く過ごす)

「つ」よい体 (コロナウィルス感染症と熱中症に気をつける)

「や」くそく (「夏休みのしおり」を守る)

「す」すんで (長い休みだからこそできることに積極的に取り組む)

「み」とおし (規則正しい生活を送る)

という、5つのお話がありました。

さいごに、6月に応募した「よい歯の書写コンクール」において優秀な成績をおさめた3年生入賞者(「特選」県審査出品です!)へ賞状を伝達しました。

元気に楽しい夏休みを過ごし、8月22日(月)にまた、えがおいっぱいのみなさんに会えることを楽しみにしています。

保護者の皆様、地域の皆様には、学校行事、授業参観、登下校の見守り、施設環境美化、読み聞かせ、学習ボランティア活動などなと、本当にたくさんのご支援、ご協力いただきましてどうもありがとうございました。

夏休み中、子どもたちは学校生活から離れ、家庭、地域で過ごします。

安全で楽しい日々となりますよう引き続き、見守り、ご指導くださいますよう、お願いいたします。

5年生国語科 作家で広げるわたしたちの読書

今日7月19日(火)の3校時、5年生の教室では、国語科「作家で広げるわたしたちの読書」の学習に取り組んでいました。

作家に着目して本を選び、紹介するという学習です。

この時間までに、図書室などで自分の好きな作家の本を選んでおき、今日は紹介カードの作成です。中には、タブレットを使って、インターネットで検索し、その情報も盛り込む子もいました。

この後、教室でそれぞれの紹介カードを発表し、感想を伝え合うそうです。

友だちの発表を聞いて、読んだことのない本にも興味をもつことが期待できます。様々な本を読むきっかけになると嬉しいです。

4年生社会科 もとみやクリーンセンター見学

4年生は、社会科で「ごみのゆくえ」を学習しています。

その学習のまとめとして、今日7月15日(金) 午前中、もとみやクリーンセンターへ社会科見学に行ってきました。

働く人たちの細かいチェックと操作で、集めたごみが処理されていることを間近に見聞きすることができました。特に、大きなクレーンがごみを持ち上げているところでは、その迫力に思わず驚きの声が上がっていました。

また、ごみ処理の工程だけでなく、リサイクルに関することも学んできました。

学校でもごみの分別を行い、日常的にリサイクルについて学んでいますが、それらのごみがどのような形で処理されていくのか、何に生かされていくのか、具体的に学ぶことができました。

クリーンセンター職員の皆様、ありがとうございました。

校外子ども会

今日7月15日(金)の昼の時間、校外子ども会がありました。

地区ごとに集まり、通学班の班長さんが話し合いを進め、集合時刻や歩き方、あいさつについて班ごとに振り返りました。

また、夏休みを前に、地域別の危険箇所・注意事項を確認しあいました。

安全で楽しい夏休みにしてほしいと思います。

そしてこれからも、安全に登校してくださいね。

校内水泳記録会

今日7月14日(木)、多くの学年がプールに入って、今シーズンの記録を計測しました。

3.4校時には1年生が、小プールで校内水泳記録会を実施し、「宝ひろい」と「水中歩行」の記録を測定しました。

「宝ひろい」は、プールの底に沈んだたくさんの宝物(ゴムボールなど)を、たくさん拾う活動です。

宝物を拾いたい一心の子どもたち。

顔に水が付くのが怖い子も、懸命に手を伸ばし、がんばって拾っていました。

また、「水中歩行」では、隣の子に負けまいと、水しぶきを上げて25mを走りました。

プールから上がり、すれ違う子ども達は口々に「楽しかった~!」を連発。友だちとのプールを思う存分楽しんだ1年生でした。

一方大プールでは、3校時に4年生、4校時は6年生が、それぞれ記録測定していました。

それぞれ自分のレベルや目標に合った種目を選び、チャレンジです。

上学年ともなると、25mや50mという距離に挑戦する子どもが増えてきます。

必死に目標の25mを泳ぎ切ろうとする子、そして、それを懸命に応援する担任の先生や友だち。その姿、とても感動しました。

記録の測定は、今日で終わりではなく、7月19日(火)のプールの終了時まで続き、更新されます。

今シーズンのプール学習は、あと残りわずか。自己ベスト目指して、引き続き、がんばりましよう! ライバルは、昨日の自分です。

2,3年生国語科 ブックトーク & 1年生 モトム号

今日7月13日(水)、しらさわ夢図書館の司書の先生に来校いただき、2年生と3年生を対象にブックトークを実施しました。

今回のテーマは、3年生が「へぇ~、そうだったの? しってナットク自然の本」、2年生が「そうぞうって、すばらしい ものがたりの本」。

ブックトークは、普通の読み聞かせと違い、本の一部分を見せながら、その本の一番のおすすめポイントを見せたり聞かせたりして、子どもの「本を読みたい」という気持ちを引き出します。

司書の先生の語りかけを真剣に、そしてとても興味深そうに聞き入る子どもたちの姿がありました。

夏休みに借りて読む本の参考になったことでしょう。

図書館司書の先生方、すてきなブックトークをありがとうございました。

また、昼休みには、しらさわ夢図書館から「モトム号」がやってきました。

移動図書館車は、図書館で普通に本を借りるのとはまた違った楽しみがあります。

今回、利用日にあたっていたのは1年生。

コロナ対策の約束を守りながら、さっそく夏休みに読む本を借りていました。

本は、心の栄養。素敵な本にたくさん出会い、豊かな心を育んでほしいと願います。