糠沢小の日々

★★糠沢っ子の「生き生きとした姿をご紹介!」―地域教育懇談「6区」―

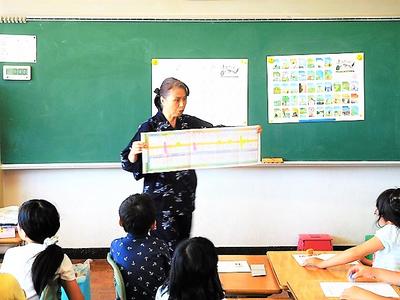

6月21日(木),午前9時45分から「地域教育懇談会」を開催し,第5回となりました。今回は,第6区にお住いの皆様方にご参集して頂きました「ふれあいサロン」の場にて,子どもたちの様子をお伝えいたしました。貴重な場と時間を頂き,校長,教員の2名が第6区の集会所へお伺いしました。

6区にお住いの多くの方々がご参集されまして,糠沢小学校の校長から「糠沢っ子の生き生きとした様子」や「糠沢小学校における1年間の生活の様子」を,写真フリップにてご説明いたしました。短時間でしたが,糠沢小学校における「子どもたちの元気な姿や,生活の様子」をお伝え出来たことは,大変うれしいことです。参加されました住民の皆様方から,心温まる拍手を頂きました。ふれあいサロン担当者の方,ご参集頂きました皆様方に心より感謝申し上げます。

最後に,6区の担当者様より「糠沢小学校の子どもたちの様子を伝えてくださることに感謝申し上げます。今までになかったことで,校長先生が地区へ出向かれて,小学校の様子を分かりやすく説明をして頂けたこと,本当にうれしい限りです。」と,御礼のお言葉を頂きました。

<糠沢っ子の「生き生きとした姿」をご紹介>

★★糠沢っ子の「最高の姿!」―日々「学び・体・心を育む!」―

6月18日(月),19日(火)・・22日(金),朝の様子を見ていますと,校庭へ自主的にランニングを行う子どもたちが大勢出てきました。糠沢っ子の「よさ」の一つです。嬉しい限りです。

学習にも熱心に取り組んでいます。図画工作では,一人一人が作品を完成させていました。子どもたちの思い描いたイメージを形で表現するなど,「素敵だなあ!」と感動を得ました。

天気のいい業間や昼休みは,校庭で思う存分に遊んでいる姿が見られ,楽しく過ごしていました。子どもたちは,校庭や校舎前の広場などで,思い思いの遊びを存分に楽しんでいる姿が見られ,「生き生きとした最高の姿」です。小学校時代の遊びが,その後の成長にとって大切な場と機会になると言われています。

また,移動図書館が来校した時には,読みたい本を選び,嬉しそうに借りています。少しでも「本」を好きになる子どもが多くなることを願っています。学校としては,子どもたちが「遊びや学習」に夢中になれる環境作りが重要です。今後も,子どもたちが「糠沢小でよかったです」と声に出して頂けるよう全力を挙げてまいります。

【業間の様子】

【朝の学級・学習の様子】

【移動図書の様子】

【子どもたちの作品】

★★糠沢っ子が「ハンディキャップ体験①」―共生力と行動力を育む!―

6月19日(火),4年生の子どもたちが「ハンディキャップ体験①」に参加しました。糠沢小学校内に「障がい」の場を設け,障がいを持っている方の動きや配慮点,そして最も重要な内容を学びました。その内容は,「障がい」を持っている方がどのような苦労をして,日常生活を送られているのか,短時間でしたが「高齢者疑似体験」を通して触れることができました。

今回は,第1回体験として「ハンディキャップ(高齢者疑似体験)」を,全員が経験しました。体験に当たり,本宮市社会福祉協議会から2名の職員様にお世話になりました。第2回目は,「車いす体験やアイマスク体験」を通して,身体が不自由であることについて考えます。(予定,6月21日)様々な体験を通して,子どもたちが「障がい者」の皆様方への理解を深められれば幸いです。言葉で「障がい」を理解し,「疑似体験」で理解したつもりでも,十分とは言えないのが現状です。「障がい者」を差別せずに,一緒に社会生活を送れるようにしていくことが大切です。

<体験の様子①>高齢者疑似体験

<参考資料>

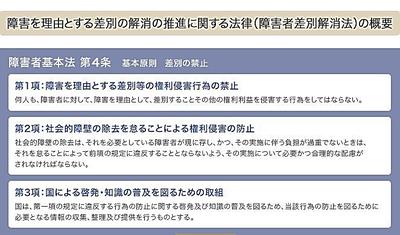

※内閣府から発布されました「障がい者差別解消法」(平成28年4月1日施行)により,下記のような概要とパンフレットが発布されています。※ここでは,校長の判断で「障害」を「障がい」という表記にしています。

<障がい者差別解消法の概要> <障がい者差別解消法のパンフレット>

そのためにも,小学校教育における「障がいを持っている皆様方」との「かかわり愛や共生」は,今後ますます重要となります。今回,4年生が体験した「ハンディキャップ疑似」を,今後の生活や学習へ反映できるよう願います。改めまして,体験活動を進めるにあたり,「本宮市社会福祉協議会」の皆様方には,準備から本番,そして片付けまで大変お世話になり,心より感謝申し上げます。

★★糠沢っ子へ「学校の歴史を伝える準備」―ジオラマ製作状況その②―

6月19日(火),以前(5月7日)にも「糠沢小ジオラマ模型」の製作状況を「もとみやスクールℯネット」にてお知らせいたしました。その後,1ヶ月半が経過しましたので,6月19日現在の製作状況をお伝えいたします。

第1段階の「校舎,体育館,西側校舎」の3棟に関わる製作は終了しました。

第2段階の「色付けや周りの樹木,地面等の製作と着色」は,約80%できました。

第3段階の「プール,校庭の遊具等」は終了しました。

最終段階は,「3棟の接続や校地全体の着色,樹木,道路の着色等」などです。

なお,創立記念日までは日数がありますので,製作状況につきましては「部分的」にお伝えいたします。明治時代,大正時代,昭和時代,そして平成時代における「糠沢小学校の校舎等」に関わる状況を,「ジオラマ模型」にて少しでもお伝えできれば幸いです。

<ジオラマ製作状況>6月19日現在 ★80%程度の完成

★★糠沢っ子の「元気200%の姿をご紹介!」―地域教育懇談「2区」―

6月17日(日),午後1時30分から「地域教育懇談会」を開催しました。懇談会も第4回となりました。今回は,第2区にお住いの皆様方にご参集して頂きました「ふれあいサロン」の場にて,子どもたちの様子をお伝えいたしました。貴重な場と時間を頂き,校長,教頭の2名が第2区の集会所へお伺いしました。

2区にお住いの多くの方々がご参集されまして,糠沢小学校の校長から「糠沢っ子の元気200%の様子」や「糠沢小学校の1年間の様子」を,写真フリップにてご説明いたしました。短時間でしたが,糠沢小学校における「子どもたちの元気な姿や,生活の様子」をお伝え出来たことは,大変うれしいことです。参加されました住民の皆様方から,心温まる拍手を頂きました。ふれあいサロン担当者の方,ご参集頂きました皆様方に心より感謝申し上げます。

最後に,2区の参加者より「糠沢っ子の素晴らしさ」をご紹介いただきました。2区にお住まいの方が「道路や歩道のごみ拾い」をしていた時,その姿を見ていた糠沢小学校の子どもたちが「ありがとうございます。」と「お礼の言葉」をかけたそうです。このように糠沢っ子の「行動や様子」を称賛して頂きました。ありがとうございました。

<糠沢っ子の「元気な姿200%」の様子」をご紹介>

【追伸】

今年度より,スタートしました「地域教育懇談会」も,ふれあいサロンの関係者の皆様方,住民の皆様方のご理解とご協力によりまして,計画通り実施できています。心より感謝申し上げます。

これから,6月21日(木)に6区と9区に訪問する予定です。楽しみにしております。よろしくお願いいたします。

★★糠沢っ子の「学びや生活の様子をご紹介!」―地域教育懇談「1区」―

6月15日(金),午前9時30分から「地域教育懇談会」を開催しました。今回で,3ヵ所目です。それぞれの区におきまして,参加者の皆様方にご理解とご協力を賜りまして心より御礼申し上げます。

今回は,第1区にお住いの皆様方にご参集して頂きました「ふれあいサロン」の場にて,子どもたちの様子をお伝えいたしました。貴重な場と時間を頂き,校長,教頭,事務職員の3名が第1区の集会所へお伺いしました。1区にお住いの多くの方々がご参集されまして,糠沢小学校の校長から「糠沢っ子の学校生活1年間の様子」を,写真フリップにてご説明いたしました。短時間でしたが,糠沢小学校における「子どもたちの学びや,生活の様子」をお伝え出来たことは,大変うれしいことです。参加されました住民の皆様方から,心温まる拍手を頂きました。ふれあいサロン担当者の方,ご参集頂きました皆様方に心より感謝申し上げます。

最後に,1区の皆様方よりご感想を賜りました。ありがとうございました。

<子どもたちの「学びや生活の様子」をご紹介>

★★糠沢っ子が「ふるさとのよさを味わう!」―もとみやかるた―

6月14日(木),どの小学校でも「3年生」は,自ら住んでいます「地域の特徴や特色」を学んでいます。学校が設置されています糠沢地区だけでなく,本宮市内の特色も学びます。3年の社会科では,大きく分けて①「わたしのまち みんなのまち」②「はたらく人と わたしたちのくらし」③「かわってきた人々のくらし」について,学びます。また,総合的な学習の時間では,「ふるさと糠沢を探ろう」という大きなテーマのもと,1年間学びます。

今回は,本宮市に伝わっている「昔話」や,本宮市内の歴史的な出来事や人物に関する「もとみやかるた」を通して,「わたしたちのまち みんなのまち」を学習しました。講師は,「もとみやむかしばなし代表」の伊藤様と,コーディネーターの木村様でした。

前半は,「もとみやかるた」に関わる質問等にご回答を頂きました。①「もとみやかるた」は,どのような経緯で作られたのか?②「もとみやかるた」の絵や文は誰がつくられたのか?③「もとみやかるた」は,どのような場所の話なのか?など,歴史などを分かりやすく説明を頂きました。「大変よくわかりました。」と,子どもたちから感想がありました。

後半は,グループにて「もとみやかるた」を使用した「かるた取り」を進めました。かるた取りの後半になりますと,毎年実施されています「もとみやかるた大会」のスタイルで,対抗戦を行いました。子どもたちは,まるで本大会のように熱心に,集中して読み札のリズムに合わせ,全力で「かるた取り」を楽しんでいました。かるたの内容は,すでにご説明しました通り,「もとみや」へのふるさと愛を高め,継続し,大切に見守ってほしいという願いが込められた「もとみやかるた」です。

<「もとみやかるた」の歴史を知りました!「やっぱり本宮っていいなあ!」>

<もとみやかるたを楽しんでいます!「大会へ出場したいなあ!」>

★★糠沢っ子が「体力・気力を200%以上発揮!」―新体力テスト―

6月12日・13日の2日間,糠沢っ子が「体力・気力を200%以上発揮」して新体力テストに臨んでいました。1年生から6年生まで,全員が参加して色々な種目のテストに挑戦しました。

実施するに当たり,6年生の子どもたちが先生方のサポートを担いつつ,体力テストにもチャレンジしました。(6年生自身も全種類実施ができました。)素晴らしい6年生です。感謝申し上げます。

2日間の体力テストを,全校児童で進めたことにより,上学年の子どもたちと下学年の子どもたちの「交流やサポート」も実現できました。上学年の子どもたちは,下学年の子どもたちへ,優しい言葉や態度で接したり,教えたりしながら「新体力テスト」を進めるサポートやテストができました。これこそ,「糠沢っ子のよさ」です。

シャトルラン 立ち幅跳び

ボール投げ 50m走

反復横跳び 上体起こし

反復横跳び 長座体前屈

立ち幅跳び ボール投げ

50m走

★★糠沢っ子の「元気で夢中な姿をご紹介!」―地域教育懇談「7区」―

6月12日(火),午前10時から「地域教育懇談会」を開催しました。今回は,第7区にお住いの皆様方にご参集して頂きました。「ふれあいサロン」の場にて,小学校での子どもたちの様子をお伝えいたしました。貴重な場と時間を頂き,校長と教務主任が第7区の集会所へお伺いしました。

7区にお住いの多くの方々がご参集されまして,糠沢小学校の校長が「学校生活の1年間の様子」を,写真フリップにてご説明いたしました。短時間でしたが,糠沢小学校における「子どもたちの生活の様子」をお伝え出来たことは,大変うれしいことです。参加されました住民の皆様方から,温かい拍手を頂きました。改めまして,会長様,ふれあいサロン担当者様,ご参集頂きました皆様方に心より感謝申し上げます。

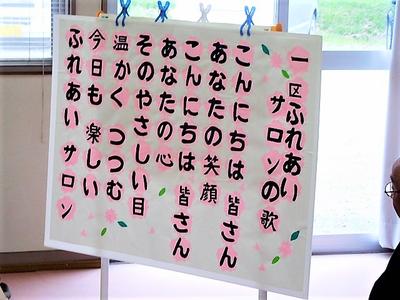

最後に,7区の皆様方とご一緒に,「糠沢7区ふれあいサロンの歌」を歌いました。素敵な歌詞の歌でした。有意義な時間を過ごさせて頂き感謝申し上げます。今後も地域の皆様方との「地域教育懇談会」を計画して進めて参ります。よろしくお願いいたします。

<糠沢小学校の子どもたちの様子を紹介>

<糠沢7区ふれあいサロンの歌>※ご一緒に歌いました。

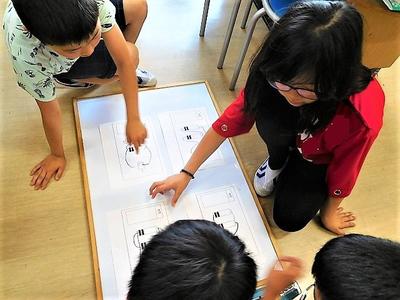

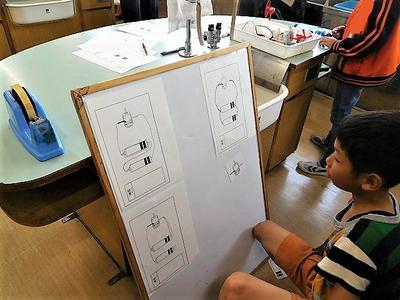

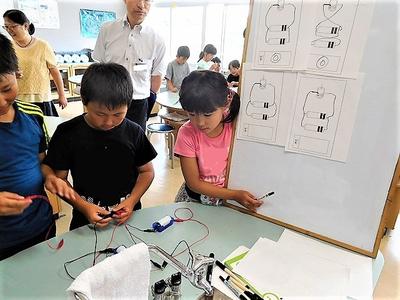

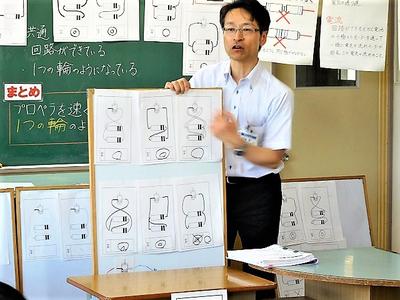

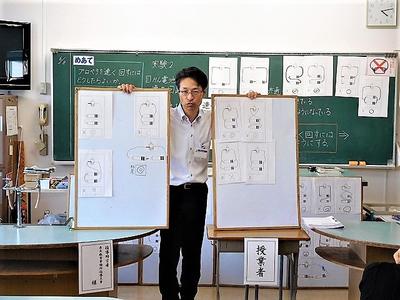

★★糠沢っ子の「夢中になって学ぶ姿!」―第1回研究授業にて―

6月8日(金),糠沢小学校では,先生方によります「研究授業会」を開催しております。公開授業は,糠沢小学校だけではありませんが,他の学校でも研究授業を実施しております。

8日,「研究授業Ⅰ」(4年・理科)を開催しました。白沢中学校区内の小中学校,保育所、幼稚園の先生方にご案内を致しました。お忙しい中,研究授業を参観されました先生方に感謝申し上げます。

研究授業Ⅰの公開では,ご指導を賜ります県北教育事務所指導主事の先生をお招きし,公開授業後に展開を振り返ったり,手立ての効果を検証したりするなど,研究テーマへ向けた協議を行いました。本校では「学び合う力」を生かして,「活用力」を育てるために,4年前より授業実践を通して追究してきました。日々の授業の中でも「学び合う力」を重視した展開を進めながら,学校全体で同じ方向を向きながら,一歩一歩着実に達成できるよう協力して参りました。毎年,教職員の構成が変化する中ですが,教員同士の授業実践の見合いや検討を通すことにより,日常の授業は勿論ですが,今回の研究授業のように,子どもたちの「学び合う力」を確実に育み,活用力へつなげられるようしています。子どもたちが,「生き生きと夢中」になって学び合っていました。素晴らしい授業でした。

校長として,毎日1年生から6年生までの各教科の授業参観をしていますと,研究授業だけでなく,日常的にも先生方は手立てを生かしながら展開しているようです。外部の皆様方による参観や協議を通して,確実な「活用力」へつながるよう,今年度最初の「公開研究授業」を生かして参りたいと考えます。

研究授業Ⅱの予定・・・7月2日(月)「2年・国語科」」

<研究授業Ⅰ> 4年理科「電気のはたらき」

事後研究会