糠沢小ニュース

糠沢小の日々

ICT機器・教材ソフト活用研修会

2月6日、糠沢小パソコン室を会場に、エフコムさんを講師に迎え、市内教員を対象とした「ICT機器・教材ソフト活用研修会」を開催しました。(本宮市教育委員会主催、15名参加)

研修内容は次の通りです。

(1)フラッシュ型教材の使い方

(2)デジタル教科書の使い方

(3)JUSTスマイルの使い方

(4)eライブラリーの使い方

授業に使える効果的な教材・効果的な提示の仕方や、子どもたちが楽しく学習に取り組むためのパソコン活用の実際を体験することができました。充実した教材研究の時間になりました。

この「もとみやスクールeネット」にも授業や家庭学習に使える「教室(リンク集)」があるので是非活用してください。

研修内容は次の通りです。

(1)フラッシュ型教材の使い方

(2)デジタル教科書の使い方

(3)JUSTスマイルの使い方

(4)eライブラリーの使い方

授業に使える効果的な教材・効果的な提示の仕方や、子どもたちが楽しく学習に取り組むためのパソコン活用の実際を体験することができました。充実した教材研究の時間になりました。

この「もとみやスクールeネット」にも授業や家庭学習に使える「教室(リンク集)」があるので是非活用してください。

0

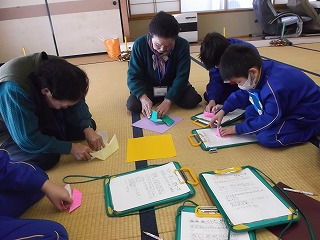

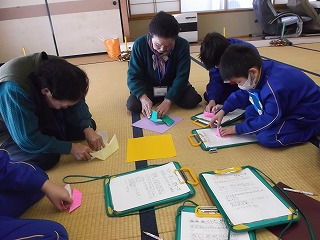

白沢老人福祉センター訪問(2年生活科)

1月31日、2年生30人は学区内にある老人福祉センターに行き、交流を深めてきました。

「いっしょに遊んで、楽しんでもらう」を目標に、「メダルつくり」「あやとり」「すごろく」「こまあそび」などを楽しみました。おばあちゃんたちは、得意なことばかりだったので、とっても喜んでいました。

この日は、12名のおばあちゃんがお相手でした。

おばあちゃんたちは小学生の頃に戻ったように真剣でした

「いっしょに遊んで、楽しんでもらう」を目標に、「メダルつくり」「あやとり」「すごろく」「こまあそび」などを楽しみました。おばあちゃんたちは、得意なことばかりだったので、とっても喜んでいました。

この日は、12名のおばあちゃんがお相手でした。

おばあちゃんたちは小学生の頃に戻ったように真剣でした

0

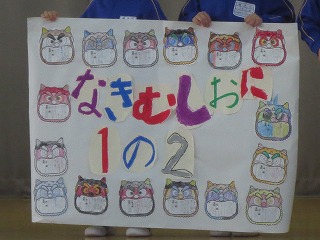

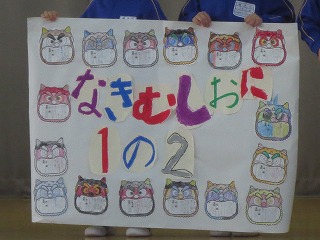

心の鬼退治(豆まき集会)

雪のない暖かな日が続いていますが、本日は節分。

本日、「心の鬼」を追い出すために全校生で豆まきが行なわれました。

明日は立春。学校は、卒業式や入学式の準備が始まります。

角が生えた鬼(6年)と豆をまく裃姿の年男年女(5年)

豆まきのあと、会場の掃除をする優しい鬼たち(6年)

本日、「心の鬼」を追い出すために全校生で豆まきが行なわれました。

明日は立春。学校は、卒業式や入学式の準備が始まります。

角が生えた鬼(6年)と豆をまく裃姿の年男年女(5年)

豆まきのあと、会場の掃除をする優しい鬼たち(6年)

0

学校給食週間(1/24~1/30)

1月24日から1月30日まで学校給食週間でした。

発端は貧しい家庭が多かった明治22年にさかのぼりますが、戦後の昭和21年、食料不足で苦しむ子どもたちのために再開されました。

掲示物で、子どもたちは学校給食週間を学びました。

1月24日は,糠沢幼稚園児を招待して、1年生がいっしょに給食を食べました。

1月29日は、会津地方の郷土料理を代表する「こづゆ」でした

5年生は,栄養技師の先生に『バランスのとれた食事」について学びました。

発端は貧しい家庭が多かった明治22年にさかのぼりますが、戦後の昭和21年、食料不足で苦しむ子どもたちのために再開されました。

掲示物で、子どもたちは学校給食週間を学びました。

1月24日は,糠沢幼稚園児を招待して、1年生がいっしょに給食を食べました。

1月29日は、会津地方の郷土料理を代表する「こづゆ」でした

5年生は,栄養技師の先生に『バランスのとれた食事」について学びました。

0

日体大生訪問

本宮市民なわとび選手権にゲスト出演された日体大生ダブルダッチサークル10名が准教授とともに、昨日来校されました。

低学年・中学年・高学年ごとにそれぞれ1時間、ダブルダッチの技を体験しました。

そのあと、低学年はランチルームでいっしょに給食を食べ、昼休みも休まずダブルダッチやサッカーを教わりました。

給食メニューは浜通り郷土料理「メヒカリの唐揚げ、海のきんぴら」

お別れに、6年生が特製感謝状を贈りました

低学年・中学年・高学年ごとにそれぞれ1時間、ダブルダッチの技を体験しました。

そのあと、低学年はランチルームでいっしょに給食を食べ、昼休みも休まずダブルダッチやサッカーを教わりました。

給食メニューは浜通り郷土料理「メヒカリの唐揚げ、海のきんぴら」

お別れに、6年生が特製感謝状を贈りました

0

27名跳ぶ!(第5回本宮市民なわとび選手権大会)

昨日、第5回本宮市民なわとび選手権大会があり、糠沢小からは児童・保護者・職員をあわせ27名が参加しました。

個人入賞が5名。参加した選手は、他の小学校や団体さんから、たくさんのエネルギーをいただきました。

競技役員の皆様や昼食を準備していただいた子ども会育成会連絡協議会の皆様には大変お世話になりました。

子どもたちは、2月の校内なわとび大会に向けて、現在運動委員会を中心に頑張っています。

また、糠沢学区を走る4月20日(日)第8回もとみやロードレースの参加申し込みが始まりました。一人でも多くの子どもたちが参加するよう応援をよろしくお願いいたします。

○団体5分間長なわとび(糠沢6年)の挑戦!

○参加したメンバー

個人入賞が5名。参加した選手は、他の小学校や団体さんから、たくさんのエネルギーをいただきました。

競技役員の皆様や昼食を準備していただいた子ども会育成会連絡協議会の皆様には大変お世話になりました。

子どもたちは、2月の校内なわとび大会に向けて、現在運動委員会を中心に頑張っています。

また、糠沢学区を走る4月20日(日)第8回もとみやロードレースの参加申し込みが始まりました。一人でも多くの子どもたちが参加するよう応援をよろしくお願いいたします。

○団体5分間長なわとび(糠沢6年)の挑戦!

○参加したメンバー

0

未来の夢(「総合的な学習」でエネルギーを考える)

6年生は総合的な学習で、それぞれ将来のエネルギーについて調べ、考えています。主な資料は、パソコン室のインターネットで検索しています。

一人一人の発表も、パソコン室でパワーポイントを使い行なう予定です。

(意見1)太陽光発電は、クリーンなエネルギー。でも太陽が出ないと発電しにくいので、問題点を解決しなければなりません。

(意見2)自然エネルギーは資源量もほぼ無限で、災害が起きても安全なので、原子力エネルギーより自然エネルギーを使えばいいと思います。

(意見3)私たちがすること。それは「エネルギーをむだづかいしないこと」です。簡単なことです。

○明るいときは電気を消すこと。

○石油のむだづかいをしないこと。

○水を大切に使うこと。などなど。

一人一人の発表も、パソコン室でパワーポイントを使い行なう予定です。

(意見1)太陽光発電は、クリーンなエネルギー。でも太陽が出ないと発電しにくいので、問題点を解決しなければなりません。

(意見2)自然エネルギーは資源量もほぼ無限で、災害が起きても安全なので、原子力エネルギーより自然エネルギーを使えばいいと思います。

(意見3)私たちがすること。それは「エネルギーをむだづかいしないこと」です。簡単なことです。

○明るいときは電気を消すこと。

○石油のむだづかいをしないこと。

○水を大切に使うこと。などなど。

0

「ガンマカメラ撮影」(除染後の放射線量)

「ガンマカメラ」は、放射性物質が放射するガンマ線の線量とカメラで撮影した映像を重ね合わせ、放射線量の高低を色分けして表示できる測定装置です。色で目視できるので放射線量の高い部分も見逃すことがありません。

東日本大震災から間もなく3年。

ガンマカメラ撮影は今回が2回目になります。

今回は、除染後の放射線量が、前回(平成25年3月15日)から大きく減少したことを確認することができました。

空間線量の変化は次の通りです

測定場所(1)東校舎前 0.34μSv/h(H25)→ 0.15μSv/h(H26)

測定場所(2)体育館前 0.48μSv/h(H25)→ 0.24μSv/h(H26)

測定場所(3)東校舎裏 0.29μSv/h(H25)→ 0.17μSv/h(H26)

測定場所(4)西校舎前 0.31μSv/h(H25)→ 0.18μSv/h(H26)

※ガンマカメラ撮影のようす

※平成25年11月除染(アスファルトやコンクリートは高圧洗浄、除染した土砂や樹木は校庭脇に埋設)

東日本大震災から間もなく3年。

ガンマカメラ撮影は今回が2回目になります。

今回は、除染後の放射線量が、前回(平成25年3月15日)から大きく減少したことを確認することができました。

空間線量の変化は次の通りです

測定場所(1)東校舎前 0.34μSv/h(H25)→ 0.15μSv/h(H26)

測定場所(2)体育館前 0.48μSv/h(H25)→ 0.24μSv/h(H26)

測定場所(3)東校舎裏 0.29μSv/h(H25)→ 0.17μSv/h(H26)

測定場所(4)西校舎前 0.31μSv/h(H25)→ 0.18μSv/h(H26)

※ガンマカメラ撮影のようす

※平成25年11月除染(アスファルトやコンクリートは高圧洗浄、除染した土砂や樹木は校庭脇に埋設)

0

糠沢と農業(暮らしの農業作文)

JA主催の『暮らしの農業作文』募集。

「農業に親しみ、食べることの大切さ、食べ物を作る作業を通して興味と理解を深めるため」に4年生以上全員が取り組みました。その一部を紹介します。(写真は平成22年度の5年生です)

(作文1) ぼくは、家の前の小さな畑で、はさみを使って野菜(おくら・ミニトマト・なす・ピーマン・きゅうり)をとるお手伝いをしました。大きい野菜がとれると、うれしかったです。家でとれた野菜は買ってきた野菜より新鮮でとてもおいしかったです。

(作文2) ぼくの一日はたきたてのごはんから始まります。朝はパン食という人がいるけれど、僕の家はみんなごはんが大好きです。白いごはんがあれば、おかずが何でも合います。ごはんの魅力は何と言っても毎日食べてもあきないところだと思います。

(作文3) おじいちゃんの手作りぼかし(米ぬかとEMきんを混ぜた物)で作った野菜は・・・。トマトはとてもあまく、ネギはとてもやわらかく、玉ねぎは切っても涙が出てきません。私は、おいしい野菜で、亡くなったおじいちゃんを思い出します。

平成22年の米作りのようす。彼らは現在中学2年生。

糠沢の景色には、農作業が似合います。

「農業に親しみ、食べることの大切さ、食べ物を作る作業を通して興味と理解を深めるため」に4年生以上全員が取り組みました。その一部を紹介します。(写真は平成22年度の5年生です)

(作文1) ぼくは、家の前の小さな畑で、はさみを使って野菜(おくら・ミニトマト・なす・ピーマン・きゅうり)をとるお手伝いをしました。大きい野菜がとれると、うれしかったです。家でとれた野菜は買ってきた野菜より新鮮でとてもおいしかったです。

(作文2) ぼくの一日はたきたてのごはんから始まります。朝はパン食という人がいるけれど、僕の家はみんなごはんが大好きです。白いごはんがあれば、おかずが何でも合います。ごはんの魅力は何と言っても毎日食べてもあきないところだと思います。

(作文3) おじいちゃんの手作りぼかし(米ぬかとEMきんを混ぜた物)で作った野菜は・・・。トマトはとてもあまく、ネギはとてもやわらかく、玉ねぎは切っても涙が出てきません。私は、おいしい野菜で、亡くなったおじいちゃんを思い出します。

平成22年の米作りのようす。彼らは現在中学2年生。

糠沢の景色には、農作業が似合います。

0

年直しの皆さんより(昭和60年度卒業生寄付報告)

今年、男性の本厄になる昭和60年度糠沢小卒業生(昭和63年度白沢中卒業生、昭和48年4月生まれ~昭和49年3月生まれ)の代表4名が来校し、後輩たちのためにと学校に寄付をいただきました。

昭和60年は現在の東校舎ができたばかりで、当時の卒業制作が玄関のところに掲げてあります。

年直し同級会は、1月2日に「華の湯」で行なわれたそうです。

代表の武田さんと三瓶さん。右は現在玄関のところに掲げてある昭和60年度卒業制作です。

昭和60年は現在の東校舎ができたばかりで、当時の卒業制作が玄関のところに掲げてあります。

年直し同級会は、1月2日に「華の湯」で行なわれたそうです。

代表の武田さんと三瓶さん。右は現在玄関のところに掲げてある昭和60年度卒業制作です。

0

QRコード

アクセスカウンター

9

0

5

8

6

7

掲示板

フォトアルバム