本宮小の日々

3年生社会科 消防署見学

今日11月24日(木)の午前中、3年生が、安達広域行政組合南消防署の見学をさせていただきました。

署内の見学では、救急車・救助工作車・ポンプ車を見学させていただき、車両の特徴を教えていただきました。

教科書には載っていない消防署のひみつを知ることができ、社会科の学習をより深めることができました。今回の社会科見学で学んだことを、今後の社会の学習にも繋げていけるとよいですね。

南消防署の皆様には、ご多用の中にもかかわらず、救急車の中の様子や消防車に備え付けてある設備、救助に必要な道具の説明に至るまで、子どもたちに丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。

1年生国語科 じどう車くらべ

1年生の国語科は現在、「じどう車くらべ」を学習しています。

今日11月22日(火)の4校時、教科書の教材文の読み取りを終えた2組の子どもたちが、自分が紹介したい自動車について、その「しごと」と「つくり」を調べ、図鑑作りをする活動に取り組んでいました。

みんなが大好きな「パトカー」や「消防車」。

時々見かける「清掃車」や「スポーツカー」。

なかには、サファリパークでおなじみの「サファリバス」なんていう車まで!

それぞれが、どんな「しごと」をしているのか、そのためにどんな「つくり」になっているのか、絵と文章で書き表していました。

素敵な図鑑ができあがりそうです。

5年生算数科 比べ方を考えよう

5年生の算数科は現在、「比べ方を考えよう」の学習をしています。

今日11月22日(火)の2校時、1組の教室では、時間と道のりが異なる、姉(100m18秒)と弟(80m16秒)の、どちらが速いかを比べるにはどうすればよいかを考えました。(算数科の授業研究として、1組ではこの単元をTT指導で進めています。)

すでに、混み具合等で単位当たりの学習をしている子どもたちからは、「1秒当たりで比べればわかる。」「1m当たりで比べれば分かる。」と声が上がりました。

既習の学習を生かして、問題を解き進めようとする学び方が身についていますね。素晴らしい!

「単位量あたりの大きさ」の学習を進めるとき、立式をして答えを求められたものの、その数値が何を表すか、説明することが難しいということ、少なくありません。

授業では、数や式と数直線図を関連させ、求めた数値が1秒あたりの長さなのか、1mあたりの時間なのか、他のグループの友だちに対し、視覚的に分かりやすく説明しようとする子ども達の姿がたくさん見られ、とても感心しました。他の人に説明できてこそ、本当の理解です。いい学びをしていますねぇ。

4・5・6年生 鼓笛の引き継ぎ

鼓笛の引き継ぎ式が先週末に実施されたことをうけ、今日11月21日(月)からいよいよ、実質的な鼓笛の引き継ぎの始まりです。

昼休みには校舎内のあちらこちらで、6年生から下の学年の子どもたちへと、楽器の使い方や楽譜の読み方、音の出し方等を教える姿が見られました。

5年生の横や後ろに6年生が立ち、演奏にあわせて声かけする子

演奏に合わせて手をたたき、リズムを取りながらのアドバイスする子

譜面を見せながら、一緒に演奏してみせる子

教える6年生も、教えてもらう4・5年生も、一生懸命取り組んでいます。

本宮小のよい伝統です。

演奏の技術だけでなく、先輩から代々引き継いできた鼓笛への気持ち、「心」の面もこうやって引き継がれていくんですね。

3年生体育科 マット運動

今日11月21日(月)の4校時、3年2組と3組は、体育科「マット運動」に取り組んでいました。(コロナ対策のため、体育館を2つにわけ、クラスごとに取り組んでいます。)

3年生で挑戦する技は、前転、開脚前転、後転、開脚後転、側方倒立回転です。

グループごとに協力してマットを準備し、安全に気をつけながら練習スタート。

ペアやグループで互いに観察し合うことで、課題を見付けたり、技の達成を感じたりすることができます。きれいなフォームでできるように、互いに見合ってアドバイスすることも大事ですね。

マットの下にロイター板を置いて坂道を作り、転がりやすくして練習するなど、工夫しながら取り組んでいるグループもあります。グットアイデア!

動作習得のスピードが最も高まるのが、ちょうど小学3年生(8歳)頃といわれます。

いろんな動きを繰り返し練習して、どんどん新しい技を身につけましょう!

4・5・6年生 新鼓笛隊の顔合わせ式

今日11月18日(金)の5校時、新鼓笛隊の顔合わせ式があり、5・6年生から、4・5年生の「新鼓笛隊」に楽器が引き継がれました。

いよいよ本格的に、新鼓笛隊での活動がスタートします。

これをきっかけに、5年生は最高学年に、4年生は高学年に向けての気持ちを、それぞれ高めていきます。

先輩から「伝統」を引き継いだ新鼓笛隊。これから1年間、本宮小学校の代表として頑張ってくれることと期待しています。

3年生理科 音が出ているときはふるえているの?

今日11月18日(金)の2校時、3年2組の教室では理科の学習に取り組んでいました。

「音が出るとき、物は震えているのか?」を調べるため、グループ毎にトライアングルを使った実験のスタートです。

付箋を貼ったトライアングルをもつ人、棒で叩いて音を鳴らす人、付箋を観察する人と役割を分担し、音が鳴るのを待ち構えます。

「いいかい、いくよ!」

チ~ン

「うわっ!」

「めっちゃ、ふるえる!」

「今度は、もっと強く!」

チ~~ン!

「すっごっ、ぶるぶるしてる!」

「ねぇ、今度はちっちゃくして!」

友だちと協力しながら、「音が出ているとき、ものは震えていること」「音が大きいときは震えも大きく、音が小さいときは、震えが小さいこと」を確かめることができました。

実験成功!

やっぱり、実際に目で見て、耳で聞いて、触って感じることって大事だね。

5・6年生 命の授業

今日11月18日(金)の1,2校時、5年生と6年生を対象に、外部講師の方をお招きして「命の授業」(生と性に関する指導教室)を実施しました。

講師は、助産師であり、思春期保健相談士でもある、吉岡利恵 先生です。

思春期にさしかかるこの時期、性と生命の大切さを学ぶことで、自分を大切にし、よりよく生きていこうとする気持ちを育てることをねらいとして、5年生は「いのちのはじまりと胎児の成長」について、6年生は「思春期のこころとからだ」について、講演していただきました。

吉岡先生の講演を聴いて、子どもたちはあらためて、自分を大事にすること、相手を大事に思うこと、そして、生命の大切さについて真剣に考えるとともに、思春期の不安や悩みを乗り越えて、よりよく考え、判断して行動しようという気持ちを高めることができました。

本宮一中学区 特別支援学級交流会

今日11月17日(木)の午前中、本宮第一中学校の体育館を会場として、本宮一中学区の特別支援学級交流会が開催され、本校のみずいろ学級、はなやま学級の子どもたちが参加しました。

ちょっぴり緊張もありましたが、本宮小の卒業生をはじめ、中学生の先輩達がやさしくかかわってくれたので一安心。

大きな声で自己紹介したあとは、参加者全員が6つのチームに分かれて、ボッチャを楽しみました。

ゲームの最中は、ナイスプレーに拍手したり、周りの友だちのボールを拾ってあげたりするなど、他校の友だちとよく関わることができました。

あっという間の楽しい時間。帰る頃には、最初の緊張はどこへやら。最後はみんなで記念撮影です。

子どもたちは、学校や校種の壁を越え、みんなで楽しみながら交流を深めることができました。

4年生社会科 きょうどの伝統・文化と先人たち

4年生は現在、社会科「きょうどの伝統・文化と先人たち」で、福島県の伝統文化や先人達の思いや願いについて調べる学習しています。

今日11月16日(水)の5校時、2組の教室では、地域に受け継がれている伝統のお祭りについて、インターネットを活用して調べ学習に取り組んでいました。タブレットを使うことが、特別なことではなくなり、操作にもずいぶん慣れてきています。

ふるさと「福島」の伝統文化や行事などを調べることを通して、福島の素晴らしいところ、いいところをたくさん学んでほしいものです。

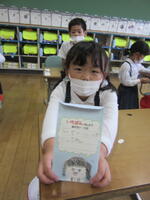

読書の秋 3年生による読み聞かせ と 6年生のモトム号利用

今日11月16日(水)の朝の時間、3年生のお兄さん・お姉さんが1年生の教室に出かけ、「出張 絵本の読み聞かせ」をしてくれました。

3年生は国語科「はんで意見をまとめよう」の学習で、班ごとに1年生に読み聞かせをする本を決めました。そこで「せっかく決めたのだから、実際に1年生に聞いてもらおう!」ということになり、たくさん読み聞かせの練習をして、本日を迎えました。(今日は、1組と2組が実施。3組は後日実施するそうです。)

1校時前の短い時間でしたが、たいへん有意義な時間になりました。

1年生のためにいろいろ考えて選んだ本を読む3年生も、それを聞く1年生も、とてもおだやかでやさしい表情をしていました。

3年生は、1年生から「すごいなぁ!」「ありがとう!」といった言葉をもらうことで、自尊心を高めたり、上級生としての自覚を持ったりする機会になったことでしょう。

今日は絵本を読んでもらった側の1年生も、あと5ヶ月経てば2年生になり、お兄さん・お姉さんになります。今回の3年生の頼もしい姿を見て、「自分もあんな素敵な上級生になりたいなぁ。」とあこがれを抱いたことでしょう。

ぜひ、春になったら、新しく入学してくる“後輩”が、あこがれるような素敵な“先輩”になってくださいね。

また昼の時間には、しらさわゆめ図書館から「モトム号」がやってきました。

今回、利用日にあたっていたのは6年生です。

図書館で普通に本を借りるのとはまた違った楽しみがあります。たくさんの子どもたちが1階のインターロッキングにやってきて、本を手にしていました。

これからの季節、読書に親しむにはよい季節ですね。本は、心の栄養です。素敵な本にたくさん出会い、豊かな心を育んでほしいと願います。

3年生図画工作科 くぎ打ちトントン

3年生の図画工作科は、現在「くぎ打ちトントン」の学習に取り組んでいます。

板の白い面に絵を描いて、ビー玉がどんな動きをするかを想像しながら釘を打ち、ビー玉を転がして遊ぶゲームを作ります。

今日11月15日(火)の3.4校時には3組が、5.6校時には2組の子どもたちが、図工室で製作活動に取り組んでいました。

まっすぐ釘が打てるように、みんな集中してます。

ビーズの穴に釘を通して打ちつけたり、釘と釘を輪ゴムで繋げたりして、転がすビー玉の動きが変わるように工夫する子もいました。

素敵な作品ができあがりそうです。

できあがったら、友だちの作品で実際に遊んでみるといいですね。お互いに交流をして作品のよいところを見つけていきましょう。

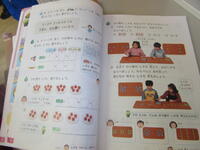

1年生生活科 秋とあそぼう

今日11月15日(火)の2校時、1年1組と3組の子どもたちが、生活科の「秋とあそぼう」の学習で、これまでに集めた落ち葉や木の実を使い、様々なおもちゃを作っていました。(2組は、昨日実施でした。)

「どんぐりごま」、「木の実マラカス」、「松ぼっくりけん玉」、「葉っぱのお面」や「秋の帽子」などなど・・・

秋らしくデコレーションしたおもちゃが、できあがりそうです。

完成したら、クラスごとにゲーム屋さんごっこをしたり、お披露目会をしたりして、みんなで楽しく遊びましょう!

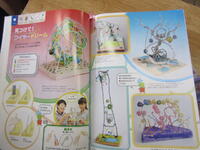

5年生図画工作科 見つけて!ワイヤードリーム

今日11月14日(月)の3.4校時、5年生が、図画工作科の学習に取り組んでいました。(1組4校時、2組3校時)

針金とペンチを使いこなして作品を作る「見つけて!ワイヤードリーム」の活動です。

針金の特徴を生かし、細い針金は指で曲げ、太い針金はペンチを使って、針金の形を変化させたり組み合わせたりして、立体作品を作ります。

イメージ図をもとに、みんな集中して取り組んでいました。

この先どんな作品ができていくのか楽しみですね!

3年生理科 音を出して調べよう

今日11月14日(月)の4校時、子どもたちの楽しそうな笑い声とともに「ブ~~~!」という音が、校長室に聞こえてきました。

「何だろう?」と思い、音の出所である3年3組教室(校長室のお隣)を訪ねてみると、理科「音を出して調べよう」の学習で、コピー用紙を使って「紙笛」を作り、友だちと鳴らし比べをしていました。

「どうすれば、紙笛をうまく鳴らせるのか。」

「音が鳴るのはどんなときか。」

一人一人が楽しみながら、探究していました。

これからも「音のふしぎ」に注目し、楽しみながら、理科の学習をすすめていきましょうね。

算数検定 チャレンジする子どもたちにエールを!

算数科は、積み重ねが大切な教科と言われます。

学年が進むにつれて、苦手科目にならないためにも、小学生のうちにしっかり基礎となる力を身につけさせたいものです。

学習の動機付けはさまざまありますが、「算数検定を受験する」というのもそのひとつ。

今日11月11日(金)の放課後、希望者による「算数検定(実用数学技能検定)」があり、1~6年生の申し込んだ子どもたち、46名が取り組みました。

自分が好きなこと、得意なことを見つけて、どんどんチャレンジする子どもたち・・・素晴らしいなぁ。

チャレンジ精神が旺盛で、何にでも意欲的に取り組むことができる子は、あらゆる面でぐんぐん伸びていくものです。失敗を恐れず、チャレンジする子どもたちにエールを送ります!

芸術の秋 本小美術館

10月の図工の時間を中心に、子どもたちが何時間もかけて作り上げた力作が、各教室の廊下に展示されています。

題して、「本小美術館」。

1.2年生は、想像を広げて、ダイナミックかつ、かわいらしく。学年が進むにしたがって、細部をよく観察したり、構図を工夫したりして描けるようになり、また、絵筆を使った彩色に丁寧さが加わってきます。教室を巡ることで、子どもたちの6年間の成長を感じることができます。

今日11月11日(金)の4校時には4年生が、5校時には3年生と5年生が、各教室の廊下を巡って、友だちの作品を鑑賞していました。

子どもたちは、友だちの作品を鑑賞しながら、「色がいいね」「ここの描き方が上手だね」と感想を口にしたり、ワークシートに記入したりしていました。

6年生理科 てこのはたらき

6年生の理科は現在、「てこのはたらき」の学習をしています。

今日11月11日(金)の5校時、2組の教室で、実験用のてこを使って、「てこが水平になるときのきまり」について、調べていました。

グループごとにどうしたらつり合うのか、話し合いながら実験を繰り返し、きまりを発見していました。

「これ、かけ算じゃね?」

「重さと距離、かければ・・・。」

「じゃ、こうすればつりあう。」

よいつぶやきが聞こえてきます。

それぞれの考えを出し合い、共に学習するよさを感じながら学習に取り組んでいますね。

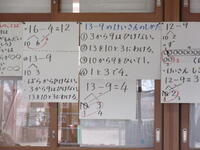

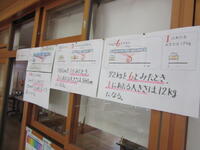

1年生算数科 ひきざん

1年生の算数は現在、「ひきざん」(11~18から1位数をひく繰り下がりのあるひき算)の学習をしています。「14-9」や「12-6」といった引き算です。

これまでは「18-5」のように、引かれる数の1の位から、単純に引くことができましたが、今度はそうはいきません。

今日11月11日(金)の2校時、1組の教室で「14ー8のけいさんはどうすればいいのかな」の授業がおこなわれました。「引かれる数14を10と4に分けて、10から8を引く」という計算の仕方を確実に理解するとともに、それを正しく用いることができるようにするのがねらいです。

子ども達は、これまでに学習した「13-9」や「12-9」のやり方を思い出しながら、ブロックを操作し、言葉と結びつけ、順序立てて計算することができました。

また、前時にまとめた「計算のしかた」という掲示物を手がかりに、友だち同士で説明することもできました。

計算技能はもちろん、聞く人が分かるよう、根拠をもとに説明する力も高まっています。

2年生算数科 かけ算の式の意味を見直そう!

2年生の算数は現在、かけ算の学習をしています。

これまで、問題文を読んで、絵図などを手がかりにし、かけ算の式を導き出す学習をしてきた2年1組の子どもたち。今日11月10日(木)の2校時は、改めて、かけ算の式の意味を見直す学習をしました。

かけ算九九は暗記できているにもかかわらず、かけ算の問題場面を正しく式に表せないというパターン、じつは少なくありません。

そこでこの時間は、これまで「お話(問題文)→操作(おはじき・ブロック)→式」の順に、かけ算の式について学習してきたのとは逆に、 「式→操作→お話」という場面を設定し、子どもたちが、式・お話・操作を結び付けて、かけ算の式の意味を説明する活動に取り組みました。

前の時間までの学習内容がしっかりと理解できている子どもたち、式を見るやすぐに「1つ分の数」と「いくつ分」をとらえ、おはじき操作しながら、友だちの前で上手に説明することができました。

たいしたもんです。素晴らしい!

九九をしっかり覚えることはもちろん大切ですが、機械的に九九を唱えるばかりでなく、 「どうしてその式になるのか?」 と問いかけ、考える力や説明する力を高める学習も大切にしています。

地区理科作品巡回展

今日11月10日(木)まで、今年度の安達地区理科作品の巡回展が開催され、職員室前の廊下に「金賞」作品の全14点が展示されていました。

本校からも、2年國分心晴さん、3年本多 晴さん、5年和田采子さんの作品3点が展示です。

子どもたちの多くが、休み時間や登・下校の際にみていますが、その内容の素晴らしさに目を見張っていました。

どの作品も夏休みなどを中心に、何日もかけてつくったすばらしい作品です。作品のまとめ方や感想の書き方など、ぜひ参考にしてほしいと思います。

委員会活動 6年生卒業アルバム写真撮影

今日11月9日(水)の委員会活動の時間は、卒業アルバム用の写真撮影を行いました。(今回は、環境委員会、代表委員会、図書委員会、保健委員会の4つ)欠席者がいた委員会は後日、改めて撮影します。

写真屋さんのかけ声に合わせて、“パシャッ” “パシャッ”

和気あいあいとした雰囲気での写真撮影。

どの子も、とてもよい表情を浮かべていました。

皆既月食×天王星食 信長も見た?! 442年ぶりの共演

月が地球の影にすっぽりと入る天体現象「皆既月食」と月が天王星を隠す「天王星食」が、昨日11月8日の夜、同時に発生しました。ご覧になった方、たくさんいらっしゃったことでしょう。

3年3組では、昨日の帰りの会のとき、担任がその天体ショーについて話をしたところ、理科で太陽の学習をして、天体についての関心が高まっていることもあるからでしょうか、ひとりの児童が、自主学習のひとつとして天体観測の様子をノートに記録してきたそうです。

皆既月食と惑星食の同時発生は、442年ぶり。ということは、「本能寺の変」2年前以来の“歴史的瞬間”!

こういう貴重な経験は、大人になっても、ずーっと記憶に残るものでしょうね。

次の惑星食(今度は、土星食)は、322年後だそうです。見逃した方、次こそは・・・笑

3年生理科 太陽の光を調べよう

3年生の理科では「太陽の光」の単元で、日光を集めると、明るさやあたたかさはどのように変化するのかについて学習しています。

今日11月9日(水)の3・4校時、2組と3組の子どもたちが、「太陽の光を虫眼鏡で集める」実験をしていました。

黒紙に虫眼鏡を当てると、光の丸が大きくなったり、小さくなったり。

太陽に対し、虫眼鏡や紙をどの角度で置けばよいか、また、どのくらいの距離が良いのか・・・。ピントを合わせ、光を集めていきます。

やがて、光を当て続けていると、煙がもくもくもく・・・っと出てきました!

「先生、見て、見て!」

「うわぁっ 煙だぁ。」

と大興奮!

「うあっ!穴が開いたよ!」

「先生、見て見て。ぼくは、6つも穴が開いたよ。」

どの子も友だちと確認し合いながら、楽しく・安全に実験を進めていました。

テレビやインターネットからの情報として、虫眼鏡で太陽の光を集めると紙が燃えることは知っていても、実際に自分で実験することにより、驚きをともないながら学ぶことができました。

子どもたちが生き生きと実験に取り組む姿から、あらためて、直接体験の大切さを感じる時間となりました。

1年生音楽科 どんな音がするのかな?

1年生は、今月から鍵盤ハーモニカに挑戦中です。

今日11月8日(火)の3校時、2組の子どもたちが、多目的室で鍵盤ハーモニカの演奏に取り組んでいました。コロナ対策のため、教室より広めの場所で、換気をしながら取り組みます。

保育所や幼稚園で、演奏した経験はありますが、小学校に入ってからは初めて。みんなワクワク・ドキドキ。

最初は、使い方や音の出し方、鍵盤ハーモニカの仕組みについて、担任の先生からお話を聞きます。

話を聞いているだけで、

「あぁ、早く吹きた~い!」

「もぉぉ、さわりた~い!!」と、うずうず・・・。わかります、その気持ち。でももう少しガマン、ガマン。

しっかりお話を聞いた後は、いよいよ吹いてみましょう!

さあ、どんな音がするのかな?

2年生国語科 馬のおもちゃの作り方

2年生の国語科の授業では現在、「馬のおもちゃの作り方」の学習をしています。

今日11月8日(火)の2校時、3組の子どもたちが、教科書の文章を読み取り、挿絵を見ながら馬のおもちゃを作っていました。

教科書の説明に書いてあるとおりに、長さをはかって箱を切ったり、足の長さをそろえて切ったり。算数で学習した定規の使い方が役立っていますね。

最後は、それらをホチキスでとめて、馬のおもちゃのできあがり!

次の時間は、作り方の説明の工夫を教科書の中から見つけます。

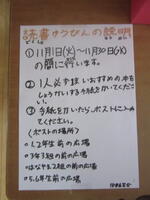

読書郵便、はじめました~♪

11月から、図書委員会主催の「読書郵便」がはじまりました。

おすすめの本を本宮小特製の手紙に書いて、お友だちや先生方に紹介しようという取組です。

今日11月8日(火)の2校時、1年3組では、担任の先生が、読書郵便の書き方の説明をしていました。

手紙が書けたら、校内に設置してあるポストに投函します。ポストは、図書委員会の児童が作ってくれた力作です。どうもありがとう。

立派なポストに、手紙を入れるのも楽しみのひとつですね。

投函された手紙は、図書委員会の5・6年生が、責任をもってお届けします。

休み時間には、さっそく手紙を書いて投函する1年生の姿がみられました。

誰に手紙を書こうかな?

誰から手紙が来るのかな?

読書郵便、いろんな本を読んでみるよいきっかけとなりますね。紹介された本は、ぜひ手にとって読んでみましょう!

学校訪問

今日11月7日(月)は、県北教育事務所や本宮市教育委員会などから、合計20名をお迎えしての学校訪問があり、全クラスの授業参観と本校の取組についての意見交換を実施しました。

訪問された先生方からは、教育環境がとても美しく整っていること、子どもたちがとても落ち着いて学習していること、自ら進んで発言したり活動したりする子どもがたくさんいること、タブレット等の教育機器を効果的に活用して授業を進めていること・・・・等々、たくさんお褒めの言葉をいただきました。

これからも、子どもたちの居場所のある、温かみのある学級経営と、「できた!わかった!」という、学ぶ喜びのある授業の実現を目指して、がんばってまいります。

本日は、ありがとうございました。

予告なし避難訓練

今日11月4日(金)の昼休みに、予告なしの避難訓練(地震が発生)を行いました。

授業中、担任がいる場合とは異なる状態でしたので、普段の避難訓練への取り組む姿勢や放送の指示をよく聞いて行動することなどが求められます。

多くの子どもたちが、放送をよく聞き、落ち着いて行動することができました。

いつ起こるのか、わからないのが災害です。

放送をよく聞くこと、落ち着いて行動できることは、自分の命を自分で守る第一歩。

いざという時に、自分の命を守るための「判断力」と「行動力」を身に付けていくよう今後も指導していきます。

全校集会 産休前のごあいさつ

まだまだ先のことだと思っていたのですが、4年2組担任の落合先生が、来週から、しばらくの間、赤ちゃんを産むためのお休みに入ることになりました。

そこで、今日11月4日(金)の昼の全校集会で、ごあいさつをいただきました。

落合先生の赤ちゃんが生まれるのは、今年の12月の終わりから来年の1月の初め頃だそうです。元気なお子さんが産まれることを、みんなで願っています。

そして、元気な赤ちゃんが生まれたら、本宮小学校に赤ちゃんと一緒に遊びにきてほしいですね。

4年生総合 森林環境学習

今日11月2日(水)、4年生は、森林学習でフォレストパークあだたらに行ってきました。

午前中、森の案内人の方々に、森林を案内していただきながら、森林に生息する様々な動植物の名称やその生態などについて教えていただきました。

たくさんの植物、生き物を観察することができ、森の豊かさに気づくことができました。

その後、美味しいお弁当を食べ、午後からは、みんなで木工クラフトに挑戦しました。

「フクロウ」「ウサギ」「ネズミ」の3種類の内から、事前にリクエストしていたものを、それぞれが作りました。自分だけのオリジナル木工作品。記念のお土産になりましたね。

4年生理科 涼しくなると

すっかり秋になり、朝晩は冷える日が増えてきました。

今日11月1日(火)の3校時、4年2組の子どもたちが、理科「涼しくなると」の学習で、春、夏を通じて観察している木々の変化を見て回っていました。

動植物の様子をとおして季節を感じることも大切ですね。

サクラはずいぶんと葉が落ちて、枝には、来春に開くであろう花(葉)芽があるのを見つけました。今から準備が始まるんですね。

学級園のヘチマの大きな実が、黒ずんで軽くなっているのにも気づきました。もうしばらくすると種を収穫できるでしょう。

タブレットをもって校地を回り、たくさんの気づきを記録することができました。

大・大・大成功の学習発表会

今日10月29日(土)、学習発表会が、本校体育館で開催されました。

今年も感染防止対策で、発表する学年ごとに保護者を入れ替えての参観となりましたが、皆様のご協力のおかげで、混乱なく進めることができました。

多くの保護者の方々がお見えになり、子ども達の日頃の学習の集大成を観ていただきました。全学年、練習してきた成果が本番にフルに発揮できたと思います。

学習発表会を通して、子どもたちの一回り成長した姿が数多く見られました。

1年生:劇「くじらぐも」

1年生は「劇 くじらぐも」を発表しました。国語の授業でならった教材を、本宮小1年生バージョンの劇にアレンジしました。おなかのそこから大きな声を出しての発表。立派でした! まさしく「たった1年で、ここまでできるようになったよ!」という1年生の、自信にあふれた声が、体育館全体に響き渡りました。

2年生:劇「やさいばたけは大さわぎ」

2年生は「劇 やさいばたけは大さわぎ 」を発表しました。ひとりひとりがしっかりとセリフを覚えて、大きな声で堂々と演技できました。なによりも本人達が楽しく演じることで、見ているこちらまで心が楽しくなってきました。自分たちで作った衣装を身にまとい、ノリノリの演技が、可愛らしかったですね。

3年生:劇・音楽「チャレンジ」

3年生は「劇・音楽 チャレンジ」を発表しました。中学年の仲間入りをし、低学年にはなかったいろいろな活動に取り組むようになった3年生。新しいことへの挑戦を、体育館全体を使って歌やダンスで元気いっぱいに表現しました。「チャレンジ チャレンジ そうさ 誰だってぇ~」の歌声が、ず~っと耳から離れません!

特設合唱部:合唱「とどいていますか」「Wish~夢を信じて」

この夏、何度も何度も歌い続け、練習してきたこれらの歌。体全体を使った、伸びやかな歌声が会場いっぱいに響きました。いつもながらの、優しい歌声。子どもたちの「心」そのものが表れているのでしょうね。会場にいる保護者の皆さんにも、優しい気持ちが届いたことと思います。

4年生:劇「本当の宝物」

4年生は、社会科や総合の時間に学んだことをベースに、4年生らしいユーモアを付け足してアレンジされた「劇 本当の宝物」の発表でした。「本当の宝もの」とは何かを考えることを通して、自然環境の大切さ、夢や希望を持つことの素晴らしさ、自分たちを支えてくれる家族のありがたさを訴えました。この思い、これからもず~っと持ち続けてくださいね。素敵な発表でした。

5年生:劇「どんぐりと山ねこ」

5年生は、「劇 どんぐりと山ねこ」にチャレンジしました。圧巻は、なんといってもどんぐり達が言い争いをする群衆シーン。曲とダンスとで、見事に表現しました。息ぴったりの集団パフォーマンスは、迫力満点!5年生の本気を見せてもらいました。表現することの喜びや楽しさが、見ている観客にもバッチリ伝わりました。高学年らしく見応えのあるお芝居でした。

6年生:創作劇「白虎隊」

そして、小学校生活最後の学習発表会となる6年生は、「創作劇 白虎隊」です。プロ顔負けの真剣な演技力・表現力。それぞれの役になりきり、思いをこめて演じました。修学旅行での経験などもベースにしながら、「こんなふうに演じたい」「こうしたら、もっと伝わるんじゃないか」と最後まで工夫を重ね、子ども達が主体的に取り組んだ発表は、いつまでも自分達の心に残ることでしょう。感動的に今年の学習発表会を締めくくってくれました。

どの学年も、ここまでできるのかというほど、素晴らしい出来ばえでした。

まさに「心をおどらせ」「みんながはばたけた」学習発表会となりました。

ご来場いただきました皆様には、あたたかい雰囲気で発表を盛り上げてくださり、ありがとうございました。心より感謝申し上げます。

学習発表会前日準備

今日10月28日(金)は、授業や演目の練習の後に、6年生児童と教職員で、体育館に椅子やテーブルを並べたり、表示等を設置したり、玄関やトイレの掃除をしたり・・・明日に向けて、お客様を迎える準備をしました。

6年生はみんな、きびきびと仕事をしてくれました。素晴らしいなぁ。

いつもながら、最上級生としての振る舞いには、頼もしさを感じます。どうもありがとう。

おかけで、すてきな会場ができあがりました。

明日は、午前8時30分からです。

駐車場は、第1校庭と第2校庭をご利用ください。

新型コロナウィルス感染症対策で、様々な面でご不便をお掛けしますが、子どもたちの生き生きとした発表をどうぞご期待ください。

1年生生活科 たのしい秋いっぱい

1年生の生活科では現在、「たのしい秋いっぱい」の学習をしています。

今日10月27日(木)の5校時、落ち葉や実などの秋を見つけに、学校の北側にある花山公園(安達太良神社)へ出かけました。

今日はとても良いお天気で、秋のお出かけにはぴったりでした。

「ねぇ、先生、見て見て。どんぐりとったよ。」

「ぼくの葉っぱも見て。」

「わたしは、丸いどんぐりだよ。」

「ねぇ、ねえ、こっちにたくさんドングリ落ちてるよ。」

「なんだかトトロが出てきそう。」

子どもたちは、赤や黄色に染まったもみじの葉っぱやかわいいドングリなど、たくさんの秋を見つけて大喜び。

袋いっぱいにきれいなものや面白いものを詰め込んで、学校へ戻ってきました。

拾ってきたドングリやもみじの葉っぱは、生活科や図工の材料に使用する予定です。

表彰集会 おめでとうございます!

今日10月27日(木)の昼の時間、校内テレビ放送による表彰集会を実施しました。

今回表彰されたのは、もとみや駅伝の入賞チームと区間賞の受賞者、及び令和4年度の下水道ポスターコンクールで下水道連絡協議会長賞の受賞者です。

受賞者の皆さん、おめでとうございます。

2年生算数科 かけ算を見つけよう

2年生は、かけ算の学習に入り始めました。

今日10月27日(木)の2校時は3組、3校時は2組の子どもたちが、それぞれ、学校にあるもののなかで、かけ算で表せそうなものを見つけ、「1つ分の数×いくつ分」の式に表す学習に取り組んでいました。

タブレットを使ってかけ算で表せそうなものの写真を撮り、自分で撮影したものが、「何の」「いくつ分」なのかを丸で囲ってどんな式と言葉になるかを考え、友だちに伝えあいました。

教科書にあるものだけでなく「自分で探す」ことで、子どもたちは、自分の身の回りにはたくさんのかけ算があることに気づくとともに、かけ算の意味を理解することにつなげていました。

また、1人1台配付されたタブレット端末を活用したことで、自分が見つけたものを友だちと共有したり、考えを書き込んだりしながら、進んでかけ算を見つけることができました。

機器の操作や自分がタブレットで作った資料を使っての発表が、とってもスムーズ!

子どもたちがタブレットに慣れるスピードには、びっくりです。

3年生理科 鏡で光をたくさんあつめると

3年生の理科は現在、「太陽の光」の学習をしています。

今日10月26日(水)の4校時、1組の子どもたちがインターロッキング付近で、鏡を使い、太陽の光の進み方を調べる実験をしていました。

光を重ねてみたり、遠くまで届くか試してみたり・・・。

鏡で光をたくさんあつめるほど、光をあてたところは、明るく、あたたかくなることに気がついた子どもから、

「あっ、温かい!」

「ほんとだ!」

「えっ!どれどれ?」

発見の喜びと驚きの声が上がります。

自然の不思議や面白さを味わいながら学んでいますね。

3年生算数科 コンパスを使って

3年生の算数科では現在、コンパスを使った授業をしています。

今日10月25日(火)の4校時、1組と3組では、コンパスを使って円の描き方を学習していました。

円の描き方に慣れるために、円をたくさん描くとともに、色をつけて模様にする課題に取組みます。

はじめてのコンパスですが、みんな上手に円を描けていました。

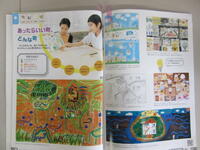

5年生図画工作科 あったらいい町 どんな町

5年生は現在、図画工作科の学習で「あったらいい町 どんな町」に取り組んでいます。

「あったらいいな、行ってみたいな。」と思う町を想像して、絵に表す学習です。

今日10月24日(月)の3.4校時、下描きが終わった2組の子どもたちが、絵の具やコンテ、クレパス等を使って、色塗り作業を進めていました。

「その町には、どんな建物があるのかな?」

「誰が住んでいるの?」

「どんな、素敵な事がおこっているの?」

町にあるものや出来事を想像し、イメージを広げ、表現します。

いたる所から音楽が聞こえて来そうな町、まるで海の中のような町、地下にある町、人が住めそうなほど大きな樹木や草花のある町・・・。

子どもたちが「行ってみたいな、住んでみたいな、あったらいいな」と思う町の数々が、教室中のあちらこちらに。

個性的な絵が仕上がりそうです。

街中に先囃子の太鼓の音が響く

4年ぶりに本宮の秋祭りが開催され、22日(土)には、本宮小の子どもたちが参加している、伝統の先囃子や太鼓台が、街中をにぎやかに練り歩く光景が見られました。

本宮の秋祭り

今年は4年ぶりに、10月21日(金)から23日(日)までの3日間、本宮の秋祭り=安達太良神社の秋季例大祭が開催されます。

本宮小の子どもたちのなかには、屋台に乗って太鼓を叩くことにあこがれ、太鼓の練習に励んでいる子どもたちがたくさんいます。こうした子どもたちの活動が、伝統文化としての本宮の秋祭りを支えています。

そこで、今日10月21日(金)は、地域のお祭を楽しみ、本宮に生まれ育ったことに誇りを持ち、本宮のよさを再確認できるよう、学校を3校時限、午前11時下校としました。

子どもたちには、各学級で指導のあった、プリント「お祭りをたのしく」に書かれてあるマナーと約束を守り、お祭りを楽しんでほしいと思います。

ご家庭におかれましても、ぜひこのプリントを活用され、楽しくお祭りに参加できるよう、約束等について、お子さんと話し合ってください。

また、地域の皆様におかれましても、子どもたちの見守りをどうぞよろしくお願いします。

2年生国語科 主語と述語

今日10月21日(金)の1校時、2年1組と2組は、国語科「「主語と述語」の学習をしていました。

「かえるくんが、言う。」

「がまくんは、かなしそうだ。」

「これは、お手紙だ。」

「だれが(主語)、どうした(述語)」「何が(主語)、どうした(述語)」にあたる語句を文の中からさがします。

「が」や「は」を手がかりにすることを教えてもらって、主語は赤、述語は青でサイドラインを引きます。

主語は、文の最初にあるとはかぎりません。文の中ほどにある場合など、先生とやりとりしながら、注意深く見つけます。しっかり理解できました。

主語と述語についてわかってきたところで、今度は自分で「だれが」「なにが」「どうした」「どんなだ」の文を考えます。

「がまくんが、ねる。」

「今日は、おまつりだ。」

「おかあさんは、やさしい。」

友だちと交流しながら、楽しく学ぶことができましたね。

3年生学級活動 すききらいしないで食べよう 栄養教諭と一緒に

今日10月20日(木)、3年生が栄養教諭の先生と一緒に「食」に関する学習をしました。(2校時は1組、3校時は2組、4校時は3組でした。)

「すききらいしないで食べよう」をテーマとした学習です。

子どもたちは、給食の献立を基に、食べ物を「赤・黄・緑」の3つのグループに分ける活動をしながら、それぞれの食品群のはたらきを知り、バランスよく食べることの大切さを学ぶことができました。

授業の終盤、学習したことをもとに、これからの給食の食べ方について自分のめあてを考え、シートに記入しました。全員、前向きな目標が立てられていました。すばらしい!

今日から1週間、毎日、目標の達成状況を振り返ります。

嫌いなものでも少しは食べてみるなどして、これからもバランス良く食べることを心がけていきましょう。

2年生衣装づくり & 5年生小道具づくり

学習発表会まであと10日です。

今日10月19日(水)の3校時、2年生が、配役ごとに3教室に分かれ、自分たちで身につける衣装を作っていました。

赤や緑、紫など、登場する野菜や動物をイメージした、大きなビニール袋の上着やお面を楽しそうに作っていました。

また、昼休みには5年生が、自分たちで使う小道具類を作っていました。高学年ともなればこうやって、時間を見つけて、自分たちで考え、進んで取り組むようになるんですねぇ。素晴らしいなぁ!

「ぼくが、わたしが、自分で作った!」となれば、さらに気持ちが高まり、ますます練習にも熱が入りますね。

発表だけではなく、いろいろな準備を一つずつ、自分で行うことで、思い出に残る素敵な学習発表会になることでしょう。

4年生食育出前授業 ヤクルト「おなか元気教室」

今日10月19日(水)の3校時に4年1組、4校時は2組を対象に、福島ヤクルト販売(株)による、食育出前授業「おなか元気教室」を実施しました。

講師の先生からは、小腸・大腸の役割や腸内細菌、朝ウンチのための生活リズムの大切さなど、立体模型や絵図、スライドなどを使って、分かりやすく教えていただきました。

子どもたちにとって、自分の生活習慣を見直すよい機会となりました。

いつもながら、聴き方名人ばかりの4年生。真剣にお話を聞いていました。素晴らしいなぁ。

学習発表会の係打合せ

いよいよ学習発表会まで、11日となりました。

今日10月18日(火)の昼の時間、学習発表会の係打合せを行いました。

6年生が、各係に分かれて、学年の発表や会全体の運営をサポートしてくれます。

子どもたちは、当日の全体的な進行具合や各係のおおまかな仕事内容について説明を聞いた後、会場係や舞台係、記録係など、それぞれの係に分かれて、仕事の詳細な内容や分担を確認しました。

学習発表会では、ステージ発表だけでなく、係の仕事でも一生懸命に頑張る6年生の姿を是非ご覧ください!

6年生外国語科 Speaking Quest

本校では、県の小学校英語教育、特に英語でのスピーキング力の向上をめざす指導法の研究の指定を受け、4年生~6年生の外国語科(英語)は、専科の先生が指導しています。

その研究の成果を見とる方法として、「Speaking Quest」(スピーキングクエスト)という英語のパフォーマンステストが導入されています。

タブレット端末を活用して、子どもが発話した英語データをAIが判定し、採点・評価までを自動で行うというものです。

今日10月18日(火)の3校時、6年2組では、そのテストに取り組んでいました。(1組は2校時に実施。)

英語担当の伊藤先生から説明を聞いた子どもたちは、さっそく、ヘッドレストを装着し、タブレットを立ち上げて「スピーキングクエスト」のボタンをタッチ。

すると、画面にキャラクターが登場して、「友達とパーティーに来たよ、はじめて会った子に挨拶をしよう。」などといったアナウンスが聞こえだし、子どもたちは、それに対して授業で習った英語の会話で答えます。

“Hello.”

“My name is 〇〇”

“I like 〇〇.”

教室のあちらこちらから聞こえてきました。

問題はランダムに出され、隣の友だちの会話をそのまま繰り返すようなことにはならないよう、工夫がされているそうです。

テストを終えると、ねぎらいコメントとともに「きみのすごいところ(よくできるところ)」、「さらにパワーアップ!(がんばるところ)」という評価レポートが、画面に表示されました。

なんとも、近未来的な光景・・・。

こういう授業風景が、当たり前になるんだなぁ。いやいや、なったんだなぁ。

3年生国語科 季節の言葉 「秋」

朝晩の冷え込みで、学校の北側にある安達太良神社の木々の葉も色づき始め、秋らしさを感じる季節となりました。

3年生は現在、国語科で季節の言葉を学習します。

今日10月17日(月)の3校時、1組の子どもたちが、「秋」を感じさせる言葉を見つける学習をしていました。

もみじ、ぶどう、うろこぐも、あかとんぼ、キンモクセイ、新米・・・・これまでの生活経験から、たくさんの言葉が見つけられました。

季語を調べる学習も楽しいですね。

日本には美しい四季があり、古来、日本人は、季節によって移り変わる風景を短歌や俳句で表して味わい、楽しんできました。

子どもたちはこのあと、「秋」を感じさせる言葉を使って、短い文章を作るそうです。友だちやお世話になった人に季節の便りを送ったりするのもいいですね。

1年生体育科 ボールけりゲーム

今日10月17日(月)の天気予報は「傘マーク」。でも雨が降るのは、夕方あたりかな? 3校時には校庭で、1年生が元気にボールけりゲームをしていました。

コートの真ん中に、コーンを2つ立ててバーを置き、ゴールに見立ててボールを蹴りあいます。

うまく、反対側のチームまでボールが行くかな?

ボールがバーの下を通らないと、ゴールとして認められません。

どのくらいの強さで蹴るといいのかな?

ゴールを上手く通り抜け、反対側のチームにボールが届くたび、「やったぁ!」という元気な1年生の声と「パチパチパチ」の拍手の音が、空にすいこまれていきました。

特設駅伝部 第16回もとみや駅伝競走大会

10月16日(日)、「第16回もとみや駅伝競走大会」が開催されました。

今年も、本宮小学校からは2チームが参加しました。

両チームとも、沿道の応援を力に変えて、あきらめずに走り抜きました。

結果は次の通り、区間賞が1名、そして、エントリーした両チームが、ともに入賞するという素晴らしい成績を収めることができました! おめでとうございます。

<チーム成績>

◆ 本宮小学校A 1時間30分42秒 (小学生の部 第3位)

◆ 本宮小学校B 1時間33分18秒 (小学生の部 第5位)

<区間賞>

〇 第9区 土橋 涼翔 8分45秒 本宮小学校B

本大会への参加に際し、選手保護者の皆様には、お子さんへの励ましや参加のための諸準備、当日の送迎等にご協力をいただきましたこと、この場を借りて、御礼申し上げます。

ありがとうございました。

特設合唱部 復興もとみや「スマイル・リライト」イルミネーション

令和元年におきた東日本台風からの復興を願う、ライトアップイベント『復興もとみや「スマイル・リライト」イルミネーション』。

このイベントの開会セレモニーが10月15日(土)午後4時から、「みずいろ公園」で開催され、本校の特設合唱部が出演して、校歌や合唱コンクールで歌った「Wish ~夢を信じて~」など、全3曲の合唱を披露しました。

本イベントに参加することは、水害を経験した本宮で生活する子どもたちにとって、大変意義のあることだと考え、参加を決定しました。

また、今般のコロナ禍で、発表機会が限定されてきた子どもたちにとって、練習成果を披露する場をいただけたことは、とてもありがたいことでした。

子どもたちは、会場に集まった多くの市民のみなさんに、素敵な歌声を披露し、元気を届けることができました。

もとみや駅伝選手壮行会

明後日10月16日(日)は、いよいよ「もとみや駅伝大会」です。

今日10月14日(金)の昼の時間、大会に出場する選手たちの壮行会を児童会代表委員会の呼びかけで行いました。

校長と児童代表の励ましの言葉の後、選手代表が「最後まで全力でがんばります」と全校生に誓いました。

駅伝部の皆さんは、8月から練習をスタートし、途中、コロナ第7波の流行による活動制限にも負けず、日々練習に励んできました。

駅伝は、ともに苦しい練習をやりぬいた仲間とたすきをつなぎ、気持ちや思いを次の人に託す競技だと思います。チームとしての思いや願いを一つに、がんばることが大切です。

どうか、コンディションの維持に留意し、大会当日は、持てる力を十分に発揮し、自己ベストをめざして、がんばってきてください。

そして、自分たちの最高のレースを楽しんできてください。

健闘をお祈りしています!

就学時健康診断

今日10月13日(木)、来年度入学児童の就学時健康診断が行われました。

現在、来年度本宮小に入学する予定なのは70名。今日はその内、65名の子どもたちとその保護者の皆さんが来校しました。

就学時健康診断は例年、6年生が子どもたちを引率し、視力検査や内科検診等を実施している教室を巡るのですが、今年はコロナ対策のため、先生方が分担して引率することとしました。

その代わりと言っては何ですが、体育館の会場設営は、朝の時間を中心に6年生がはりきって取り組んでくれました。いつもテキパキと手際よく作業をしてくれる6年生です。あっという間に美しく、椅子や机、表示などを設置してくれました。頼もしいなぁ。どうも、ありがとう。

来年度入学する皆さん、真新しいランドセルを背負って登校する日が待ち遠しいですね。

先生方や在校生のお兄さんお姉さんは、皆さんが入学することを楽しみに待っていますよ。それまで、体に気をつけて元気に過ごしてくださいね。

表彰集会

今日10月12日(水)の昼の時間、テレビ放送による表彰集会を行いました。

表彰を行った内容は以下のとおりです。

☆ 令和4年度安達地区児童作文コンクール

<読書感想文の部>

〇 特選 2年 根田丈太郎

〇 特選 3年 本多 晴

<作文の部>

〇 特選 2年 佐藤 柚奈

〇 特選 4年 伊東 怜美

☆ 令和4年度安達地区小学校理科作品展

〇 特選 1年 齋藤 陸翔

〇 特選 4年 伊東 怜美

〇 金賞 2年 國分 心晴

〇 金賞 3年 本多 晴

〇 金賞 4年 増子 めぐ

〇 金賞 5年 和田 采子

☆ 令和4年度歯科衛生図画・ポスター・書写・標語コンクール

<図画の部>

〇 佳作 1年 猪狩 愛心

まさに、実りの秋。

たくさんの子ども達が、これまでの取組みや学習により優秀な成績を収め、賞状をいただきました。

表彰されたみなさん、おめでとうございます。

4年生理科 空気でっぽう

今日10月12日(水)の3校時、「ポンッ! ポンッ!」とはじける音が、2階から聞こえてきました。

訪ねてみると、4年1組で理科「とじこめられた空気と水」の学習に取り組んでいました。空気でっぽうの学習です。

教室では担任の先生が、子どもたちを前に、空気でっぽうで玉を飛ばしてみせる演示をしていました。

「前玉が飛ぶのはどうして? 棒が玉を押し出した?」

「いや、違う、違う。」

「あのね、筒の中の空気が押して。」

「縮まった空気が・・・」

「そうそう、縮められた空気が反発して前玉を押すから・・・。」などなど、今後の学習につながりそうな意見が、たくさん出されました。

「よしっ、じゃあ、実際にどのように玉が飛び出すか、たしかめてみよう。」

多目的室へと移動した子どもたちは、何度も玉を飛ばして、空気が縮む感覚や押し返す感覚を感じながら、空気でっぽうの仕組みを楽しそうに確かめていました。

一方、隣の2組では、前の時間に空気でっぽうの観察・実験を終了した子どもたちが、空気でっぽうの仕組みについて、ノートに書いた自分の考えを発表し合い、話し合いをしていました。

「空気の粒がぎゅっと小さくなる」「押されてもうにげる場所がない」など、自分なりのイメージをイラストや吹き出しを使いながら、わかりやすく表現していて感心しました。

これなら、目には見えない空気の様子が、相手にも伝わります。「いいね!」

3年生図画工作科 でこぼこさん大集合

3年生の図画工作科の学習は、「でこぼこさん大集合」=凸凹のある身近な材料を台紙に貼って版をつくり、版画で表現する学習に取り組んでいます。

今日10月12日(水)の3.4校時は、「でこぼこさん」づくり(版づくり)を終えた3組の子どもたちが、いよいよ「刷る」活動に取り組んでいました。

表面が凸凹しているため、ローラーで思うようにインクを塗ることができません。

そこで、友だちと協力しながら、ローラーで色をつけ、版画用紙に刷り込んでいました。

手をインクで染めながら、なんとか版に色を付けようと、一生懸命作品に取り組む子どもたちの姿が印象的でした。

このあと、背景に色を塗って仕上げる予定とのこと。どのように仕上がるかな、楽しみです。

特設駅伝部 試走

今日10月11日(火)の放課後、特設駅伝部の子どもたちが、実際のコースの試走に挑みました。

普段練習している運動場とは異なり、コースには当然、アップダウンや地面の凹凸があります。

はじめはリラックスしていた子どもたちですが、実際に試走が始まると、全員が真剣な表情に。さすがです。

16日(日)の大会当日まで、あと6日です。

今日走ったことを活かして、本番でも自分の走りが出来るといいですね。

特設駅伝部のみなさん、1日1日を大切に、残りの練習も頑張ってください!

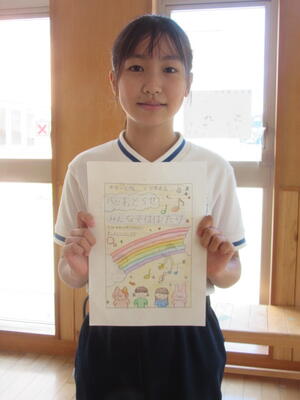

学習発表会プログラムイラストが決定!

今日10月11日(火)の昼休み、児童会の代表委員会が開かれ、今年度の学習発表会プログラムで使用されるイラストが決定しました。

今回選ばれたイラストは、6年生女子児童の作品です。おめでとうございます。

<作者と選ばれたイラスト>

代表委員会では、はじめに委員が分担して優秀作品を4つに絞り込んだあと、「スローガンにある『みんなで』というところが表現されている。」「にぎやかな感じが伝わってくる。」「こちらのほうが、『はばたけ』の感じがする。」「こちらは、色合いが寂しい印象がする。」など、学習発表会のスローガンを意識した話し合いがなされ、最後は、決選投票によって決定しました。

力作ばかり、いずれの作品も甲乙付けがたく、選考には大変苦労していました。代表委員の皆さん、おつかれさまでした。

本番の発表に向け、残すところ14日(授業日)と迫ってきました。

練習の様子を見に行くと、衣装はまだ身に付けていないものの、出入りや立つ位置に気をつけたり、道具を使ったりする練習に取り組む姿が見られ、本番さながらの通し練習を行う段階に入ってきました。各学年の練習にもさらに熱が入ってきています。

5年生家庭科 初めてのミシン~ボランティアのご協力に感謝~

5年生の家庭科の学習では、「ミシンでソーイング」に取り組んでいます。

そして、今日10月7日(金)はついに、ミシンに電源を入れ、エプロン作りに挑戦です。

1学期の裁縫ボランティアに引き続き、ミシンを使う学習でも、学校支援地域本部の協力により、 一つの机にお一人ずつボランティアの方に入っていただいて、丁寧に教えていただきました。2校時は1組、3校時は2組の子どもたちがお世話になりました。

普段なかなか使うことのないミシンですが、ボランティアの方々の分かりやすいご指導のおかげで、調子よく縫うことができました。

本当にありがとうございました。

5.6年生鼓笛隊 心を込めて楽器の洗浄

今日10月6日(木)の午前中、今年度の鼓笛隊でトランペットなどの金管楽器を担当した子どもたちが、自分の使用した楽器の洗浄作業に取り組みました。

金管楽器は、手入れ次第で状態は大きく変化してしまう楽器です。

業者の方から、常に吹きやすく、綺麗な状態が保てる洗浄の仕方を教えていただきながら、作業にあたりました。

お世話になった楽器をきれいにして引き継ごうという気持ちを込めて洗浄します。日々の手入れ、そして定期的なメンテがよい音を生むのですね。

メジャーリーグで活躍していたイチロー選手は、 道具をとても大事にすることで知られています。「野球が上手くなるには道具を大事にすることです」と繰り返し語っているのを聞いたことがあります。

道具を大切にできる子の演奏は、間違いなく、素敵な音色です。

2年生国語科 がまくんとかえるくん

今日10月6日(木)の1校時、2年生は国語科「お手紙」の学習に取り組んでいました。

この時間は、大急ぎで家に帰って手紙を書いたかえるくんが、「がまくんにこの手紙を届けてほしい。」と、かたつむりくんへ手渡すシーン。

子どもたちは、前後の文を読んだり、文章から想像を膨らませたりしながら、かえるくんとかたつむりくんが、心の中でなんと言っているのか、ワークシートに書き込みます。

「がまくんは、よろこんでくれるかな?」

「どきどきするなぁ。」

「おおいそぎで、とどけてあげよう。」

「がまくんは、どういうはんのうするのかな?」

そのあとは、お隣の席のお友達と見せ合ったり、全員の前で発表しあったりして交流です。

「あぁ、そうだね。」

「たしかに、そういう気持ちあるよね。」

「わかる、わかる。」などなど

友だちの意見を聞いて、次々と素敵なつぶやきが聞こえます。いい交流をしていますね。

読み終わった後、心がほんわかとする友情のお話。ラストシーンまで、もうあと少しです。

5年生体育科 走り幅跳び

5年生の体育科では現在、走り幅跳びの学習を行っています。

今日10月5日(水)の2校時、校庭の砂場で記録を測定していました。

助走や踏み切るタイミング、着地の姿勢など、意識して練習に取組んでいます。

うまく跳べると嬉しいですね。

どんどん記録を伸ばせるよう、頑張っていきましょう。

4年生算数科 倍の見方(割合)

4年生の算数科は現在、「倍の見方」の学習に入っています。

今日の問題は「包帯Aは、もとの長さ30cm→伸ばした長さ60cm。包帯Bは、もとの長さ15cm→伸ばした長さ45cm。包帯Aと包帯B、どちらがよくのびるかな?」というもの。

これまで、大きさを比べる場合には、「差」で比べる学習(生活)経験を多く積んできた子どもたち。

60-30=30、45-15=30と、伸ばす前後の「差」は、どちらも30cmと確認した後、担任の先生が、実際に、包帯Aと包帯Bを伸ばして見せます。

すると、伸び方にあきらかな違いが・・・

「あれ?」

「どちらも30cm伸びているから、伸び方は同じ?」と問う先生。

「いや、違う!」

見た感じは、あきらかに伸び方が違う。でも、「差」はどちらも30cm。 なんで?(モヤモヤ)

どうすれば、このモヤモヤを解消できるのか・・・? なんだか、むずむず・・・・

解決したい気持ちに火が付いた4年2組の子どもたち。

図を書いたり友だちと話し合ったりして、本気になって考えます。

そして、「元になる大きさが違うものを比べるには、何倍かを求めると比べることができる。」という結論を導き出しました。

これまでの学習した考え方の中から、使えるものはないかと粘り強く考えたり、先生や友だちとのやりとりをとおして、考えを洗練させたりすることができた子どもたちに、拍手を送りたいと思います。

子どもたちにとって、つまずきの多い単元のひとつである「割合」。この時間は、本校の算数科研究の提案授業として実施され、主に中学年を担当する職員が参観しました。

割合の学習は、とかく「く=比べられる量」「も=もとになる量」「わ=割合」を求める式に、機械的に数字を当てはめるような、効率重視の学習になりがちです。

事後の研究協議会では、子どもたちの「解決したい」「わかるようになりたい」という「モヤモヤ」とした思いを大事にしながら、下学年からの学習の積み上げをしっかりとおこなって、5年生での「割合」の学習に繋げていくことが大切であることを、参観した職員で共有することができました。

2年生生活科 もとみや夢図書館&白沢ふれあい文化ホールの見学

今日10月4日(火)の午前中、2年生はもとみや夢図書館へ見学に行きました。

図書館では、図書館で働いている人の仕事や、利用する人のための工夫などを教えていただきました。普段、夢図書館をはじめ、中央公民館の読書コーナー、モトム号など、市の図書館関連施設を利用している子も多いのですが、実際に仕事をしている人の話を聞くと、驚きもたくさんあったようです。

子どもたちは、積極的に質問したり、メモを取りながら真剣に聞いたりしていました。素晴らしいなぁ。

また、しらさわ夢図書館と同じ敷地内にある「白沢ふれあい文化ホール」で開催中の「英国自動人形展」も見学させていただきました。

子どもたちは、展示されている西洋からくり人形のユーモラスな動きに興味津々。展示ケースのボタンを繰り返し押して、人形が動く様子とからくりの仕組みを同時に見て楽しんでいました。

図書館&ふれあい文化ホールのみなさま、本当にお世話になりました。おかげさまで、充実した見学内容となりました。感謝いたします。お忙しい中ありがとうございました。

6年生食育教室 バランスの良い「食」の選択

今日10月4日(火)2・3校時、栄養教諭を講師に招き、6年生を対象に「食育教室」を実施しました。

今回のテーマは、バランスの良い「食」を選択し、健全な食生活を実践しようとすることの大切さを理解することです。

ファストフードと給食との比較から、食生活の多様化(欧米化・簡素化など)に伴って、栄養バランスが偏っていること、肥満をはじめとする生活習慣病の増加・低年齢化が起こっていることについて学び、健康を維持・増進させるためには、食べ物を選ぶ力を身につけることが欠かせないことを改めて実感することができました。

今回学んだことは、今日からすぐに実践できることばかり。

健康のため、栄養バランスのよい食事の摂り方に気をつけてみましょう。

特設駅伝部 選手選考のためのタイム測定

今日10月3日(月)の放課後、駅伝大会に出場する選手を決定するための、タイム測定が行われました。選考のためのタイム測定は、今日が最後です。

子どもたちは真剣な表情で、タイム測定に臨んでいました。選手として駅伝大会に出場するために、(または、自己新記録を更新するために)がんばって走る姿は、とてもたくましく見えました。

また、先にゴールした子どもたちが、まだがんばって走っている仲間のことを応援する姿にも、感動しました。

互いに切磋琢磨し、励まし合い、高めあう子どもたち・・・素晴らしいなぁ!

駅伝の練習をとおして、大事なことを学んでいるのがわかります。

3年生理科 太陽はどのように動くのかな?

3年生は「太陽とかげの動き」の学習をしています。

今日10月3日(月)は、秋晴れ! 太陽とかげの動きを調べるには、絶好の観察日和。

3年1組の子どもたちが、観察装置を作って、朝8時30分頃からおよそ1時間おきに、太陽がどのように動いていくのかをじっくり調べていました。

朝、記録したかげは、長く西の方向に伸びています。

昼が近づくにつれ、だんだんとかげは短くなり、北の方向へと動いていきます。

そして午後からは、また長くなり、東の方向へと伸びていきます。

と、いうことは・・・?

1日を通して天気に恵まれたおかげで、しっかり観測できましたね。

縦割り班清掃を再開

本校では、清掃活動を縦割り班活動として行っています。

コロナ第7波の影響で、8月からは一時、実施を見合わせていましたが、今日10月3日(月)から「縦割り班清掃活動」を再開しました。

6年生を中心に、上級生は難しい仕事を受け持ち、お手本を示して掃除の仕方をやさしく教える姿が見られます。

また、無言清掃をよく守り、お互いに協力をしながら、それぞれの仕事を自ら進んでするので、時間内に清掃を完了することができています。

全ての清掃箇所を紹介することはできませんが、子どもたちも先生方も一生懸命に頑張っている様子をご覧ください。

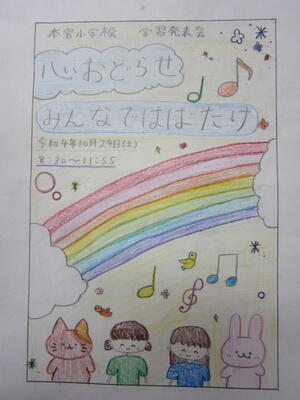

学習発表会スローガン決定!

10月29日(土)に実施予定の学習発表会にむけ、各学年では、すでにその準備が始まっています。校舎には毎日、歌声や劇のセリフを練習する大きな声が、響き渡っています。

9月29日(木)の昼の時間には、代表委員会が開催され、今年度の学習発表会スローガンが決定しました。

今年のスローガンは「心おどらせ みんなで はばたけ」です。

全校生にスローガンを募集し、応募作品の中から、児童代表委員会の選考により、1年生女子児童の考えたスローガンが選出されました。おめでとうございます。

「『心おどらせ』の部分からは、学習発表会を楽しみにしている気持ちが伝わってくる。『みんなで はばたけ』からは、みんなで協力して取り組んできたことを出し切って発表するという気持ちが伝わってくる。」

ということが選出の理由だそうです。う~ん、素晴らしいなぁ。

素敵なスローガンが決まりました。

代表委員の皆さん、休み時間を使っての選考、どうもありがとう。このスローガンのもと、全校生みんなが一丸となって、がんばっていきましょう! 発表会が楽しみだなぁ。

本宮市コミュニティ・スクール推進フォーラム

9月30日(金)午後6時30分から、サンライズ本宮で本宮市コミュニティ・スクール(以下CS)推進フォーラムが開催されました。

今回は、CS先進地区であるお隣の大玉村から、CS委員会の矢吹副会長をお招きしての講演と本市各CS委員会会長よるパネルディスカッションが行われました。

本校は、昨年度からCSになりました。

「CSの取組を子どもの学びにどう活かせばいい?」

「学校運営協議会、どうすれば活性化する?」

「地域や保護者の方々に、CSについて知ってもらうには?」等々

まだまだ発展途上でわからないことばかり。また、コロナの影響もあって思うような運営ができず、手探り状態が続いています。

本フォーラムでの学びを、本校の学校運営協議会の充実・発展と、子どもたちの健やかな成長に繋げてまいりたいと思いました。

2年生図画工作科 見つけたよ!わたしの色水

今日9月30日(金)の1.2校時は2年3組の子どもたちが、3.4校時は、1組と2組の子どもたちが、第2校庭やインターロッキング、東校舎前のスペースを使って、図画工作科「見つけたよ わたしの色水」という学習に取り組んでいました。

ペットボトルの中で絵の具を水に溶かし、自分なりの色水を作る造形遊びの活動です。

ペットボトルの蓋の内側に、ほんのちょっぴり絵の具をつけて蓋をし、シェイク&シェイク!

すると、絵の具が水に溶けはじめ・・・

「うわぁ!きれ~い!」

「オレンジジュースみた~い!」

「これはメロンジュース!」

子どもたちは目を輝かせていました。

「見て、見て!この色いいでしょ。」

「その色どうやって作ったの?」

できあがった色水は、カップに移して重ねたり、工夫して並べたりして、色の組み合わせを楽しみました。

秋の澄み切った青空の下、いろいろな色のペットボトルが並ぶ様子は、とても綺麗でした。

2年生算数科 三角形? 四角形? どのように仲間分けすればいいかな。

本宮小では今年度、校内研修として算数科について研究や研修を進めています。

今日9月29日(木)の5校時、県北教育事務所の指導主事を指導助言者としてお迎えし、2年2組で算数科の研究授業を行いました。

三角形と四角形の特徴を考えながら、仲間分けをする授業です。

学習のめあては「三角形、四角形、どのようになかまわけすればいいかな」。

はじめに、示された8つの図形を前の時間に学習した「定義」や「性質(定理)」を思い出しながら、ワークシートに考えを記入しました。

「㋐は、三角形。」

「㋑は、四角形かな。三角形にも見えるよ。」

「㋒は、四角形っぽいけど……。」

「㋓は、三角形に似ているけど、ちょっと違うんじゃないかな。」 等々

8つの図形それぞれについて、自分の考えを発表し、友だちと比べながら、全員で仲間分けします。あわせて「なぜ、そのようにわけたのか?」仲間分けした理由(根拠)もみんなで考えます。

「㋕は、つぶれた形をしているけど、直線が3本だから三角形。」

「㋔は、ふにゃっとなってる。線がまっすぐじゃない。」

「㋗は、辺がぐにゃぐにゃになっている。」

「㋑は、線が短いところがあるけど、直線が4本あるから四角形」

「㋒は、線がつながっていない。」

仲間分けの理由を話し合うことで、見た目の様子ではなく、図形の構成要素を正しく理解できるようにしていきます。子どもたちからは、この時間の学習のポイントを、しっかりととらえられた発言がたくさん聞かれました。

友だちの発表をしっかり聞いて、まとめもみんなで考えます。

三角形、四角形かどうかを確かめるときは…「何本の直線で囲まれているかに注目すればいい。」

真剣に課題に取り組む2年2組の子ども達の姿が、たくさん見られた授業でした。

放課後は、参観した先生方で授業研究を行い、多くの学びがある一日になりました。

3年生理科 太陽とかげの動きを調べよう

もうすぐ10月。朝夕は、ずいぶんと涼しくはなっていますが、昼間は、まだまだ日射しが強い日があります。

今日9月29日(木)3校時には1組、4校時には2組の子どもたちが、第2校庭で太陽の動きと影のでき方の観察・実験をしていました。

「かげって、どこにできるんだろう?」

遮光板を使って太陽の位置を確認したあと、ふりむいてかげが反対側にあるかを確かめます。

つぎは、友だちと影遊びをしながら、太陽の方向とかげの方向を確かめます。国語科で学んだ「ちいちゃんのかげおくり」を思い出して、実際に「かげおくり」もやってみました。

そして、「太陽の方向と反対の方向にかげがある」ことを確かめました。

自分でかげをつくってみて、太陽とかげに興味を持った子どもたち。

「かげって動くのかな?」

「かげの長さは変わるのかな?」

3年生はこれから、「かげ」の謎を解き明かします。

3年生図画工作科 でこぼこさん大集合

3年生の図画工作科は現在、紙版画に挑戦しています。題材名は「でこぼこさん大集合」。

画用紙をベースに作った型紙に、凸凹した素材(プチプチや毛糸、ボタンなど)を貼り合わせ、自分で考えた物語の一場面を表現します。

今日9月28日(水)の1.2校時は2組、3.4校時は3組、それぞれの教室で、子どもたちが真剣な表情で型紙を切り取ったり、木工用ボンドで凸凹素材を貼り付けたりして、たくさんの「版=でこぼこさん」を完成させていました。

実際に刷るのが楽しみですね。

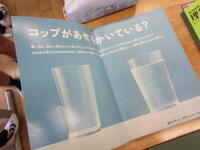

4年生理科 空気中にある水

4年生の理科では、現在「空気中にある水」の学習をしています。

今日9月28日(水)の3校時、2組の教室では、冷蔵庫で冷やされたビーカーを室内に置くとどうなるか。「結露」について調べる学習をしていました。

冷えたビーカーを机におくと、まわりの空気を冷やして、あっという間に表面が曇っています。冬の日、窓などによく見られる現象ですね。

空気中の水蒸気が冷やされて、水になったことが分かりました。空気中に水分がある証拠を見つけることができました。

特設駅伝部 ロードでのタイム測定

10月16日(日)はもとみや駅伝大会です。大会に出場する特設駅伝部は、8月から駅伝の練習に取り組んできました。

新型コロナ第7波のため、一時、練習中断した期間がありましたが、9月後半からは無事再開!今日9月27日(火)の練習メニューは、場所を安達太良川河川敷のロードに移動してのタイム測定です。

かけ声をかけながら入念に準備運動。そして、場所を移動し、コースやその走り方について確認をした後、いよいよスタートです!

いつもの校庭を走る練習とは違うせいか、子どもたちのやる気も上がります。

「いけー!」

「がんばれー!」

「さぁ、ここから、ここから。 あきらめるな!!」

熱のこもった応援をうけ、走るスピードがグンと上がっているように感じます。

努力は嘘をつきません。

大会に向けて、とても良い練習ができました。

鑑賞教室 注文の多い料理店

今日9月27日(火)は、子どもたちが楽しみにしていた鑑賞教室。

今年は「劇団きゃろっと」による『注文の多い料理店』を鑑賞しました。(午前の部:下学年、午後の部:上学年に分かれての鑑賞です。)

体育館全体を使ってのお芝居と歌、そして迫力ある照明と音響、巧みな演出に子どもたちの目はくぎづけ。

手を伸ばしたら届いてしまうほどの距離で見ていた子どもたちは、物語の不思議な世界にどんどん引き込まれていきました。やはり、「生」の舞台はいいですね。

「楽しかったぁ!」

「すごかったぁ!」

「また見た~い!」

子どもたちの心に響いた、素敵な鑑賞教室でした。

劇団きゃろっとのみなさん、ありがとうございました。

1年生生活科 こうえんであそぼう

今日9月26日(月)の3.4校時、1年生は生活科「こうえんであそぼう」の学習で、みずいろ公園に出かけました。地域の公園で遊ぶことを通して、友だちと仲良く遊ぶことやルールを守ることの大切さに気付くための学習です。

幸運なことに、朝からとてもよい天気にめぐまれました。

「いってきまーす」の元気な声。

帽子をかぶって、水筒をもって、いざ みずいろ公園へ。

なかには、虫捕り網や虫かごなど、自分が遊びたい道具を持参した子どもの姿がありました。

どの遊具で遊ぼうか、どんな遊びをしようか、事前に決めていた子どもたち。みずいろ公園へ到着すると早速、予定していた活動へ。

楽しそうな子どもだちの笑顔、笑顔、笑顔。

実質1時間くらいの滞在時間でしたが、思いっきり虫を追いかけたり、学校にはない遊具を使ったりして楽しく過ごすことができました。

友だちとの仲が、一層深まる時間になりました。

5・6年生 タブレット端末の試行的な持ち帰りについて

現在、本宮市では、国の GIGA スクール構想の一環として、児童生徒1人1台のタブレット端末を整備し、学習の教具として授業で使用しています。

本校では今後、家庭学習や臨時休業時の学習手段の一つとしても使用していきたいと考えています。

そこで、その準備段階として、今日9月22日(木)から4日間(連休明けの9月26日(月)に学校に持参)、5・6年生を対象としたタブレット端末の持ち帰りと家庭でのインターネット回線への接続試行(Wi-Fi 環境が整ったご家庭のみ)を実施いたします。

5・6年生の保護者の皆様には、大変お手数をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

また、タブレットをより有効活用するためには、保護者の方々のご理解とご協力が最も大切であるとの思いから、本校では「家庭での使用に関するきまり」を作成し、過日配付したところです。

ご覧いただき、お子さんとともに適切な使い方やご家庭でのルール等について話し合っていただけましたら幸いです。

2年生生活科 もとみやのまちたんけん

今日9月22日(金)の午前中、2年生は、生活科の学習「もとみやのまちたんけん」で、自分たちの住んでいる本宮のまちを探検しました。

自分たちで詳しく調べてみたいお店を決め、そのお店で働く人々の様子を見たり、仕事の内容などについてインタビューしたりすることに挑戦です。

行ってみたいお店ごとにグループに分かれての活動となることから、それぞれのグループに保護者の見守り協力をいただいての実施となりました。ご協力をいただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

子どもたちは、事前の生活科の時間に、質問の内容を決めたり、インタビューの仕方を練習したりして準備万端です!

お店の人も温かく笑顔で迎えていただき、子どもたちは楽しく学ぶことができました。

探検中、とても感心したのは、道路を横断するときは、みんな手を挙げて渡っていること。そして、お店の方々に「おはようございます!」「よろしくお願いします。」「ありがとうございました。」など、あいさつがしっかりできたところ。さらに、お店の中では、他のお客さんの迷惑にならないように振る舞えたことです。

校外学習は、校内で学んだマナーやルールを実践する場です。そういった意味でも、今回の探検では2年生の確かな成長を感じました。

5年生朝の時間 朝学習で力をつけよう!

5年生は現在、担任以外の教員も入った3人体制で朝学習を行っています。

今日9月22日(木)の内容は、計算スピードを上げるため、10枡計算プリントに取り組んでいました。

ポイントは、集中してスピーディーに行うこと。ライバルは、昨日までの自分です。

「5分で、こんなにもこなせるようになった!」

「昨日よりも短時間でできるようになった!」

こうした喜びや自信を獲得できるようになれば、学力はおのずと上がっていくでしょう。

朝自習のような問題を解く機会に、自分の力を確かめて欲しいと思います。そして、以前に学習した内容・事柄はいつでも使えるように準備して欲しいと思います。

5年生は、素直で前向きに取り組める子どもたちばかり。

是非、いい方向にぐんぐん伸びてほしいと期待しています。

5・6年生児童会活動 前期委員会活動の反省

9月は前半が終わる月。

今日9月21日(水)の6校時、児童会活動の時間では、各委員会が前期の活動の反省を行いました。

4月から半年の活動を振り返り、よくできた点は何か、もう少し頑張った方がよかった点は何か、各委員会として、また個人としての反省をしました。

この振り返りをいかして、みんなのために役立つ、よりよい後期の活動を目指します。

反省が早めに終わった委員会は、さっそく、後期の活動の準備に取りかかったり、決められている日常的な活動にとりくんだり。たのもしいなぁ。

後期もその調子でがんばりましょう!

1年生生活科 アサガオの種をプレゼントしよう

今日9月21日(水)の5校時、1年2組の教室では、先日に採ったアサガオの種を来年の1年生にプレゼントするため、手作りの袋を作っていました。

袋には、自分の似顔絵とともに、本宮小学校の紹介や教えてあげたいことを書きました。

「としょしつには、おもしろいほんがたくさんあるよ。」

「たいいくかんは、ひろくていっぱいあそべるよ。」

「まいにち、みずやりをしてね。」

「おはなをいっぱいさかせてね。」などなど・・・一生懸命考えて書いていました。

来年入学してくる1年生の喜ぶ顔を見るのが楽しみです。

2年生算数科 「繰り下がりのある引き算」&「三角形と四角形」

本日9月20日(火)は、繰り下げ登校の対応に御協力いただきまして、ありがとうございました。

10時からの登校でしたので、各学年3校時から始業となりました。

その3校時、2年生では3クラスとも、算数科の学習に取り組んでいました。

2組と3組は、3桁-2桁の繰り下がりのある筆算について学んでいました。

「引く」という操作と、10は1が十個、100は10が十個で、それを繰り下げて計算するということをしっかりイメージできるかどうか・・・。2年生にとっては、なかなか手強い単元です。

そのひき算は繰り下げが必要なの?

必要ならば、どうやって繰り下げるの?

十の位が0の場合、百の位から借りるには、どうすればいいの?

1と10と100のカードを操作しながら繰り下げをイメージしたり、計算の手順をひとつひとつ担任の先生と確かめたりして、学習を進めていました。

あせらずじっくりと。繰り返し、繰り返し・・・。つまずきやすい問題も、友だちと先生とが支えてくれます。粘り強く解決しようとする姿、立派ですね。

一方1組はひとあし早く、次単元「三角形と四角形」の第1時目に取り組んでいました。

教科書の巻末についている8種類の図形を各自が考えながら仲間分けし、その仲間わけをした結果と分けた理由をみんなで話し合います。

辺や角の数に着目したり、斜めの線があるものとないもので分けたり、あるいは、形が似ているもので分けたり・・・・。

子どもたちは、図形の仲間分けをとおして、三角形と四角形についての理解を深めていました。

ノートもしっかりと書けていますね。素晴らしい。

6年生修学旅行 2日目(最終日)

今日9月16日(金)は、修学旅行の最終日。今日の天気もばっちり!

朝食の後、お世話になったホテルにお別れをし、午前からお昼にかけて、会津若松市内でのグループ別研修を実施しました。

昨日のグループ別研修の反省を活かし、臨機応変に対応することも大切にしつつ、時間の見通しをしっかりともった行動を心がけました。

グループ別研修のあとは、全体で会津藩校日新館の見学をしました。

白虎隊の少年たちも学んだ学校です。什の掟について、日新館の職員の方から貴重なお話を伺うことも出来ました。真剣に耳を傾ける子どもたちの姿が印象的でした。

最終日もしっかりと研修に取り組んだ6年生。

みずいろ公園に到着した6年生の表情を見ていると、予定された活動プログラムをたっぷり楽しんで、自分だけの、そして、本宮小学校6年生だけの素敵な思い出をたくさん作ってきたんだろうなぁということが伝わってきました

子どもたちには、修学旅行での経験を活かし、今後の学校生活を送っていってほしいと思います。

そして、この修学旅行の楽しかった思い出を大人になって忘れないでいましょう。

送り出してくれた保護者の方々、おかげさまで、子どもたちは、所期の目的を十分達成することができました。子どもたちが安全に、そして充実した活動ができましたこと、改めて感謝いたします。ありがとうございました。

6年生修学旅行 1日目

今日9月15日(木)から1泊2日の日程で、6年生は、会津若松方面へ修学旅行に出かけます。

会津若松市内は、とてもよい天気に恵まれました。

午前中に鶴ヶ城と飯盛山を学年全体で見学し、午後は、グループ毎に協力して、市内のフィールドワークに取り組みました。

一日中、市内を歩き回ったはずですが、子どもたちはまだまだ元気。

楽しい修学旅行を思う存分に味わっています。

3年生算数科 初めて出会う問題場面でも・・・

3年生の算数科は現在、「大きい数のかけ算のしかたを考えよう」の学習に取り組んでいます。

今日9月14日(水)の2校時、3年1組では、「23×3の計算のしかたを考えよう」という学習のめあてに取り組んでいました。

子どもたちはこれまで、「20×3(何十×何)」というかけ算の仕方を学習してきました。

でも、今日、課題として出てきた数字は「23」。

これまでの「何十」ように、すっきりした数字ではありません。

さて、どうする?

子どもたちは、今まで学習したことが掲示されている「算数コーナー」や「モヤモヤすっきりカード」を手がかりに、「これならできそう!」「この考え方が使える!」と、見通しを持って新しく出会う問題に取り組んでいました。

その結果、「23は、位ごとに20と3とに分けて計算すれば、九九を使って解決できる!」という、計算のしかたにたどり着くことができました。

「初めて出会う問題場面でも、今まで学んできた知識や技能を使えば、解決することができる。」

日々の授業の中、このような学習経験を繰り返すことで、子どもたちは、自ら考え、自ら問題を解決していく資質や能力を鍛えています。

3年生社会科 はたらく人とわたしたちのくらし~店ではたらく人びとの仕事~

今日9月13日(火)の午前中、3年生が社会科「店ではたらく人びとの仕事」の学習の一環で「リオンドール本宮店」に見学に行きました。(コロナウィルス感染症対策のため、本日の見学は1組と2組で実施しました。15日、3組が見学させていただく予定です。)

普段見ることのできない店舗の裏にある冷蔵庫や商品の保管所、調理場などを見せていただき説明を受けました。

子どもたちは、お店で働く人が商品の品質や安全に気をつけ、買う人の立場に立ってさまざまな工夫をしていることに気づくことができました。子どもたちにとって、とてもよい学びの機会となりました。

大変お忙しい中、「リオンドール本宮店」の皆さまには、子どもたちの学習のために快く協力していただき、ありがとうございました。

6年生総合 修学旅行のオリエンテーション

今日9月12日(月)の3校時、多目的室では6年生が、今週末の修学旅行を前に、事前オリエンテーションを行っていました。

修学旅行のしおりをもとにした、担任の先生からの説明に、子どもたちの期待は高まるばかり・・・。

子どもたちは、自分の修学旅行のしおりに書き込みながら、真剣に聞いていました。

このような事前の準備があるからこそ、当日に時刻を意識して5分前行動ができたり、公共の場を意識してマナーを守ったりすることができるのですね。

5年生時の宿泊学習での経験を活かし、自分たちで判断して、より適切な行動をしてくれることでしょう。

今日を入れてあと4日後!

体調管理にも気を配り、準備万端で当日を迎えてほしいと思います。51名全員参加のもとで、修学旅行が実施できることを切に願っています。

PTA資源回収&奉仕作業 おかげできれいになりました!

今日9月11日(日)、PTA資源回収(午前6時30分~午前7時)、PTA奉仕作業(午前7時~午前7時40分)を実施しました。

今回は、本宮6区~14区にお住まいの会員と本部役員、そして、前回までに参加できなかった会員の皆様にご協力をいただきました。朝早くにもかかわらず、とても多くの皆様が除草作業に参加してくださいました。

中には、保護者の方とともに子どもたちが参加する姿が見られました。

除草作業への御協力、本当にありがとうございました。

おかげで、子どもたちは、整った学習環境の下、月曜日から気持ちよく、また学習に参加することができます。

本宮小学校149回目のお誕生日 ~創立記念集会~

今日9月9日(金)のお昼の時間、TV放送で創立記念集会を実施し、学校ができてから149回目の誕生日をみんなでお祝いしました。

はじめに、本宮小学校が作られた当時のことや本宮小学校の自慢などについて、写真を見ながら、校長先生のお話を聞きました。

つぎに、本校の卒業生でもある三田先生から「卒業生のお話」がありました。

三田先生は、本宮小学校がちょうど100周年の頃に、本宮小学校に通っていたとのこと。

後輩達に向け、当時の思い出話とともに「身近にある自然をもっと感じてみよう!」というメッセージをいただきました。ユーモアを交えての素敵なお話、ありがとうございました。

長い年月、数え切れない多くの保護者の方々、地域の方々に支えられ、今の本宮小学校があります。

これからも、歴史と伝統を大切にしながら、素晴らしい本宮小学校が何年も続くよう、子どもたちとともに教職員一同頑張っていきたいと思います。

保護者の皆様、地域の皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

創立記念の集会のあとは、社会を明るくする運動の標語部門とポスター部門の表彰を行いました。

入賞した皆さん、おめでとうございます。

5年生家庭科 ミシン縫いに挑戦 ~空縫い~

5年生の家庭科では2学期、ミシンを使って、調理実習で使用する「エプロンづくり」を行います。

今日9月8日(木)の3校時、ミシンの操作方法を学ぶ、第1時間目である5年1組の子どもたちが、まずはDVDの映像を見て、ミシンの基本的な使い方を確認した後、針を取り付けて「空縫い」に取り組みました。

初めてミシンを扱うという子どもが多く、練習用の布に手を添え、ゆっくりゆっくり・・・。一つ一つの手順を確認しながら、慎重に進めていました。

こういう時に頼りになるのが、友だちですね。グループ内で互いに励まし合い、教え合いながら、学習を進める姿がたくさん見られました。

真剣な表情で、頑張ろうという意欲でいっぱいの5年生。この調子なら、すぐにミシンの操作にも慣れ、素敵なエプロンを完成させることができるでしょう。

6年生図画工作科 ゆらゆら どきどき

今日9月7日(水)の3・4校時、6年1組の教室では、図画工作科「ゆらゆらどきどき」に取り組んでいました。

やじろべえの性質を利用しながら、針金の曲げ方や紙粘土で作ったおもりの付け方を工夫した作品製作です。

どうすればバランスよく、ゆらゆらと揺れる作品になるのか、何度も試行錯誤しながら作っていました。

また、針金の左右に取り付けるおもりを「猫とねずみ」「地球と月」「うさぎと餅」など、ゆらゆら揺れたり、くるくる回ったりする動きと関連づけてデザインにする作品も見られました。

たくさんの素敵な作品が、教室に並べられるのが楽しみです。

6年生体育科 ベースボール型ゲーム(ティーボール)

6年生は体育の時間にベースボール型ゲーム(ティーボール)に取り組んでいます。

ホームベース上においたバッティングティーにボールをのせ、そのボールをバットで打つことで、“野球”を体感します。

今日9月6日(火)の1校時、6年2組の子どもたちが体育館でティーボールゲームを楽しんでいました。

止まっているボールを打つので、野球をやったことがない子にも、抵抗なく取り組めます。

とはいえ、止まっているボールをバットで打つのは簡単そうに見えて、これがなかなか難しい・・・。かえって野球の得意な子の方が、力んでしまって、ボールのうまくとらえることができない様子。

でも、回を重ねるごとにどんどん上達していくことでしよう。チームメイトからアドバイスを受け、守備がいない方をねらって打つ子も出てきました。

守備の方もしっかりとボールをキャッチし、相手のとりやすいボールを投げられるようになっています。

楽しい声が、体育館に響いていました。

1年生休み時間 アサガオの種取り

花が咲いているアサガオの鉢が少なくなり、花が咲き終わって実ができてきた鉢が増えてきました。

今日9月6日(火)の休み時間、アサガオの種が気になる1年生が、一足早く種とりをしていました。

「先生、見て見て、こんなにとったよ!!」

「わたしも、ほらっ!」

花壇の周りにいる子どもたちが、興奮しながら、とった種を自慢げに見せてくれました。

とった種は、担任の先生にもらったビニル袋に大切にしまいます。おうちに持って帰るのかな?

今週から来週にかけて、生活科の授業でも種取りをするとのこと。

種は来年の新入生へのプレゼントにしたり、自分で持ち帰ったりする予定です。

3年生体育科 感染症対策×学びの保障

本校では8月下旬に、新型コロナウィルス感染症の新規陽性者が増加したことをうけ、先週(8/29)から感染リスクの高い教育活動を控えたり、異学年や他学級と交流する活動を控えたりしています。

今日9月5日(月)の4校時、3年生は学年合同で体育科を行うはずでしたが、体育館と校庭にわかれ、それぞれクラス毎に活動していました。

1組は体育館で「ボールを操作する活動」、2組は校庭の北側で「リズム走」、3組は校庭の南側を使って「折り返しリレー」に取り組んでいました。

学校では引き続き、感染症対策を徹底しながら、学校ならではの学びを進めてまいります。

4年生図画工作科 かみわざ小物入れ

今日9月2日(金)の3・4校時、4年生が図画工作科の時間に、「かみわざ小物入れ」の学習に取り組んでいました。

色画用紙に直線を8本引き、4隅の斜線部分に切れ目を入れ、切ったり折り曲げたりして箱にし、その箱の組み合わせを工夫して小物入れを作ります。

自由な発想で作りつつも、箱の組み合わせ方や小物が入るように考えて作らなければなりません。

表と裏で色が異なるので、配色を考えながら組み合わせています。

縦に重ねる場合もあり、横に並べる場合もあり。トラックの形にしたり、動物の形にしたり・・・。

できあがったら、中に何を入れようかな?

「アクセサリーを入れたい!」

「文ぼう具入れに使おう!」

「貯金箱代わりに使えるかも!」

自分のイメージと照らし合わせながら、目的に合わせた作品作りに取り組んでいました。

第4学年 9月時間割

第4学年の時間割表を掲載しました。必要に応じて、ご活用下さい。

2年生算数科 水のかさしらべ

2年生の算数科は現在、「かさ」の学習をしています。

「1個、2個…」とわかれていない”量”との出会いなので、実感を大切にしながら学習を進めています。

今日9月1日(木)の3.4校時、2年2組の子どもたちが、身近にあるペットボトルに、どれくらい水が入っているのかをdL枡を使って測る活動に取り組んでいました。

「エ〇アンのペットボトルはどれくらい?」

「コカ〇ーラのペットボトルはどうだろう??」

「5dLかなあ。」

「いやいや60dLだよ。」

グループで予想を話し合った後、水をこぼさないように、友だちと協力しながら調べました。量感を養うには、「予想すること」がポイントです。

「やったぁ、ぴったり6杯だ!」

「へぇ。5杯なんだぁ。」

「先生、見て見て。3杯とあと半分くらいだったよ。」

子どもたちは、外見から感じる中味の量と実施に入る量の違いに驚いたり、予想と比べたりして量感を養いました。

今回のような、かさを測る実習で養われた量の感覚が、この先の学習や日常生活の中で、役立つことがあるでしょう。日常生活の中で目にする、容器やボトルの表記などに注目すると、これまで見えてこなかった様々な発見がありそうです。