R6和田小2024 夢をもち、自他の幸せを考えながら、 未来を拓く子ども

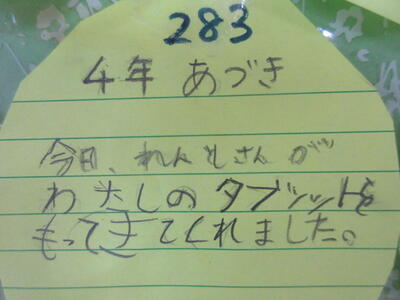

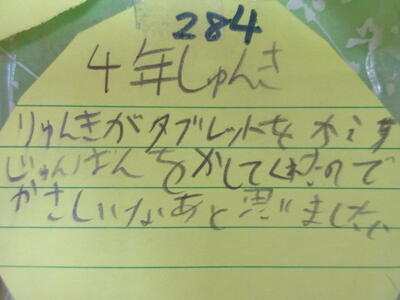

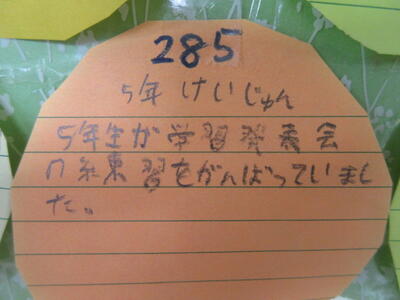

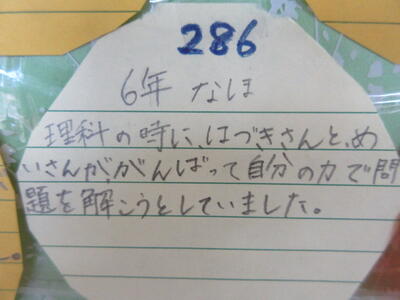

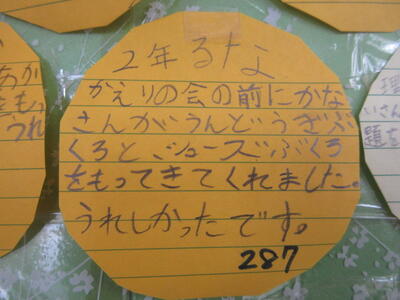

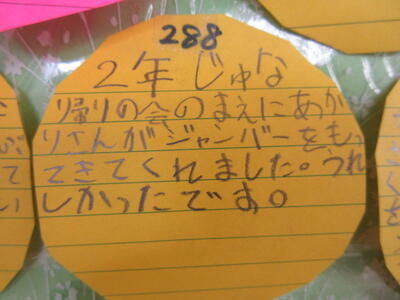

おもいやりの木 283~288 (№300)

おもいやりの木 283~288 (№300)

タブレットを、順番を、練習を、自分の力で、うれしかった✕2

今日の給食は (№299)

ごはん、豆腐と青菜のみそ汁、愛媛県産真鯛の塩焼き、五目きんぴら、牛乳 632キロカロリー

【給食一口メモ】 愛媛県産 真鯛

愛媛県で養殖された真鯛を給食にとりいれました!この鯛は新型コロナウイルス感染症の影響で需要が落ち込んだ愛媛の真鯛の消費拡大を図る取り組みにより、国から無償でいただいたものです。愛媛といえばみかんが有名ですが、実は鯛の生産にも力を入れていて、全国の半分以上の鯛を生産しています。お祝いやおめでたい時によく食べられる鯛。豪華な食材をじっくりと味わいましょう!昼の放送は朗読「せんりゅうのえほん」

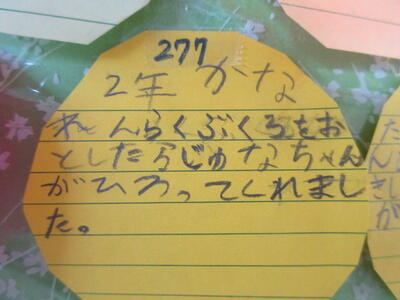

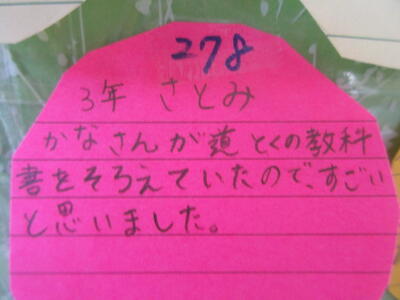

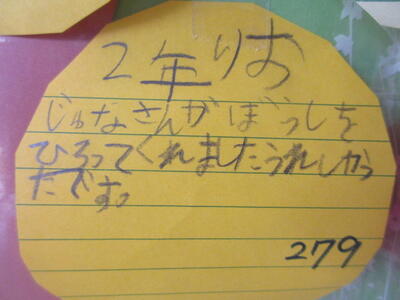

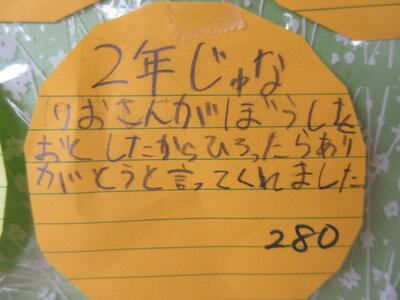

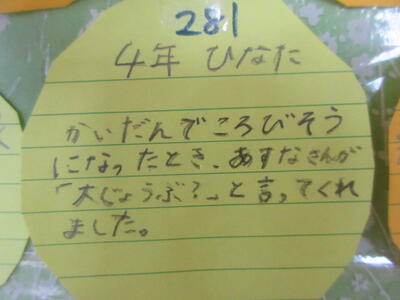

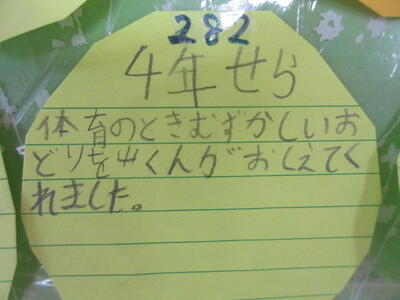

おもいやりの木 277~282 (№298)

おもいやりの木 277~282 (№298)

拾ってくれた、みんなの教科書を、ぼうしを、ありがとう、大丈夫?、おどりを教えて

今日の給食は (№297)

ごはん、ソバ・ア・ラミータ、ロモサルタード、キヌアサラダ、まゆみちゃんゼリー、牛乳 キロカロリー

【給食一口メモ】 マチュピチュ料理

ペルーにあるマチュピチュの料理を再現した献立です。マチュピチュ村は、南米ペルー共和国の標高2,430mにある世界遺産として人気の村です。本宮市の隣にある大玉村出身の野内与吉という人が、この村で村長を務めたことが縁になって、大玉村とマチュピチュ村は友好都市を締結しています。本宮市では、本宮方部給食センターで大玉村の学校給食も作っていることから、白沢地区の小中学校でもマチュピチュ料理を実施することになりました。聞き慣れない献立ですが、ペルーでは芋やトマトを使った料理やスパイスを使った料理が多くあります。様々な国の料理を食べることはその土地をしることにもなります。楽しみながら食べてみましょう!昼の放送は朗読「お月さまってどんなあじ?」

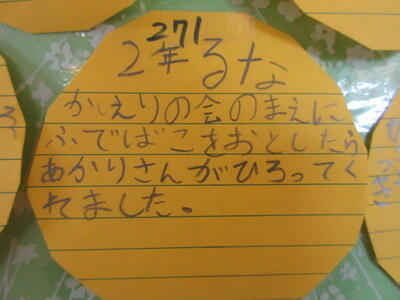

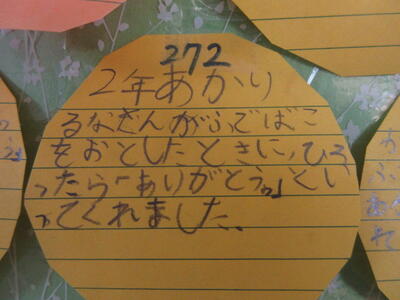

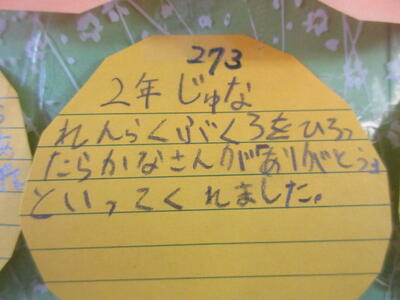

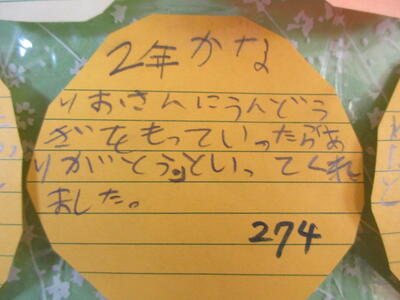

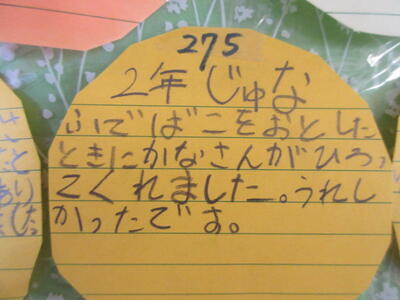

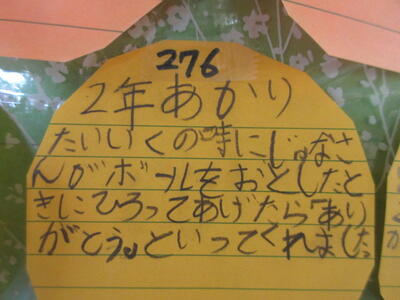

おもいやりの木 271~276 (№296)

おもいやりの木 271~276 (№296)

落としたものを、ありがとう✕5

今日の給食は (№295 )

ごはん、実だくさん汁、ごまチキン、わかめとツナのサラダ、牛乳 685キロカロリー

【給食一口メモ】 「元気で長生き」の秘訣

日本は世界的に見ても、長寿といわれています。また、その中でも長野県は男性第2位、女性第1位となっている長寿県です。このようになるまでには長野県では様々な取組が行われ、現在も続いているそうです。取組の中に「具だくさんみそ汁」運動というものがあります。これは元々塩分摂取量が多かったため、みそ汁の実を多くすることで塩分を含む汁を飲む量を減らすためのものでした。その結果、野菜の摂取量を増やすことにもつながったそうです。給食のみそ汁も具だくさんで野菜を多く摂取し、塩分を減らすようにしています。自分の健康のためにできることを考えてみましょう。昼の放送は朗読「ゴムあたまポンたろう」

今日の給食は (№294)

ごはん、いかと大根の煮物、納豆、ミモザ和え、牛乳 656キロカロリー

【給食一口メモ】 クイズ

「お米を食べているのは日本人だけではなく、たくさんの国で食べられています。お米から、いろいろなものを作ることができます。次のうち、お米から作ることができるものはどれでしょうか?」

①牛乳 ②豆腐 ③めん 答え③めん お米からめんを作っている国はアジアにたくさんあります。例えば、ベトナムにフォー、台湾にビーフン、タイにセンレックという麺があります。これらの国は、お米をごはんとしても食べます。毎日食べているお米にも様々な食べ方があるので、世界の料理を調べてみましょう。昼の放送は朗読「ニャーロットのおさんぽ」

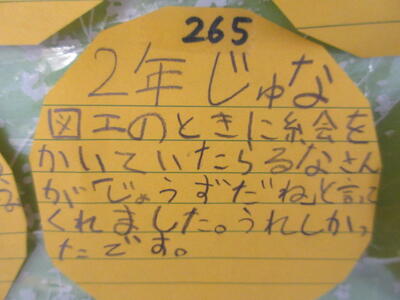

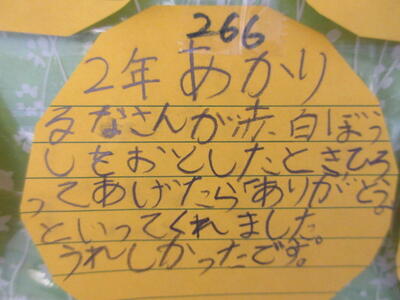

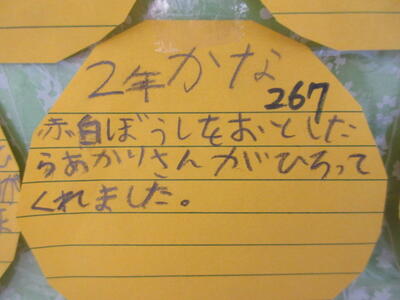

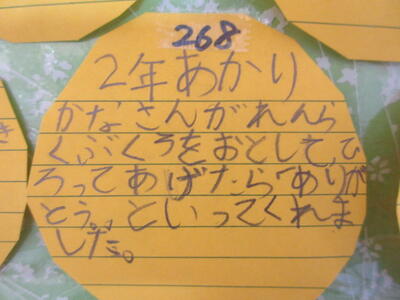

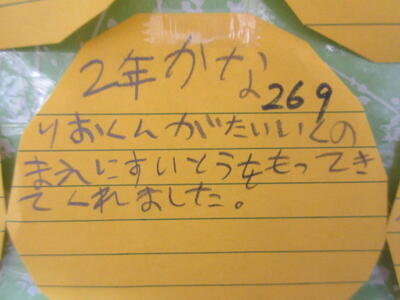

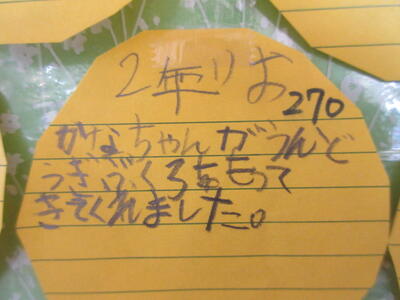

おもいやりの木 265~270 (№293)

おもいやりの木 265~270 (№293)

じょうずだね、ありがとう、赤白帽子を、水筒を、運動着袋を

今日の給食は (№292)

ごはん、中華えのきスープ、オーロラチキン、味付きのり、牛乳 684キロカロリー

【給食一口メモ】 赤の食品 レバー

レバーとは肝臓のことです。レバーは肉の中でもビタミンAやビタミンB群、鉄分、葉酸などの栄養がたくさん集まっている部位です。オーロラチキンには、でんぷんを付けて、油で揚げたレバーが入っています。濃いめの味付けですので、ふつうのレバーは食感やにおいが気になるという人も、おいしく食べられるのではないでしょうか。調理員さんが心をこめて作っているので、残さず食べてほしいです!昼の放送は、日本昔話「たぬきと彦一」

第4回しらさわ学校運営協議会②「生活習慣の改善を」(№291)

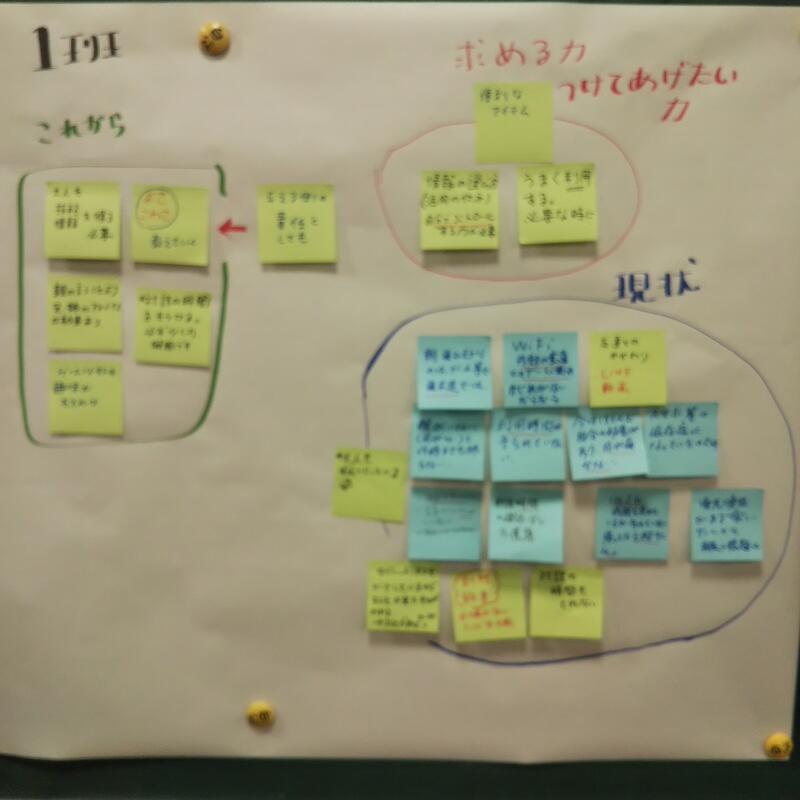

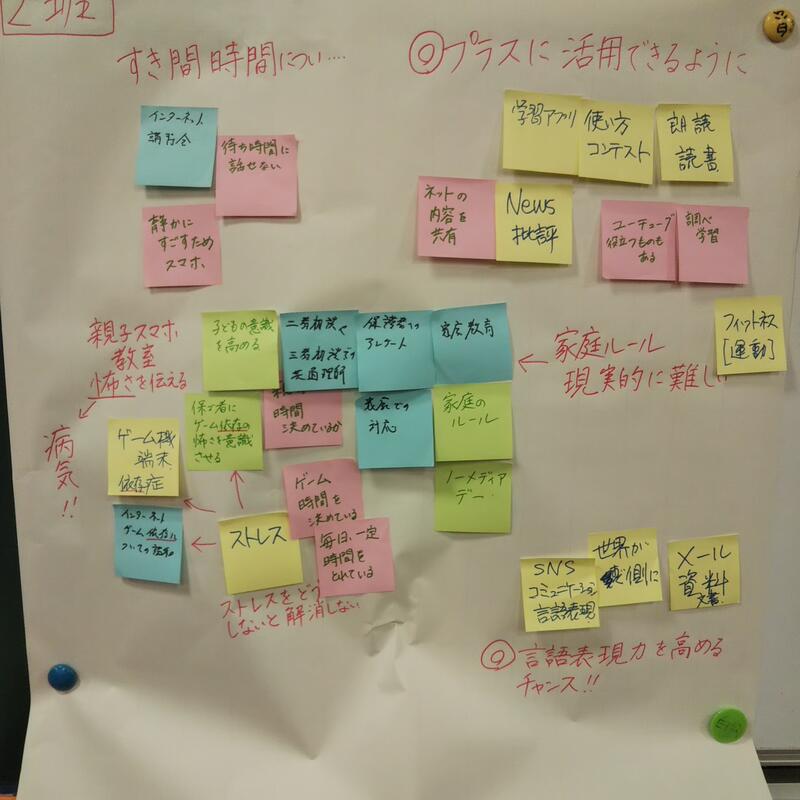

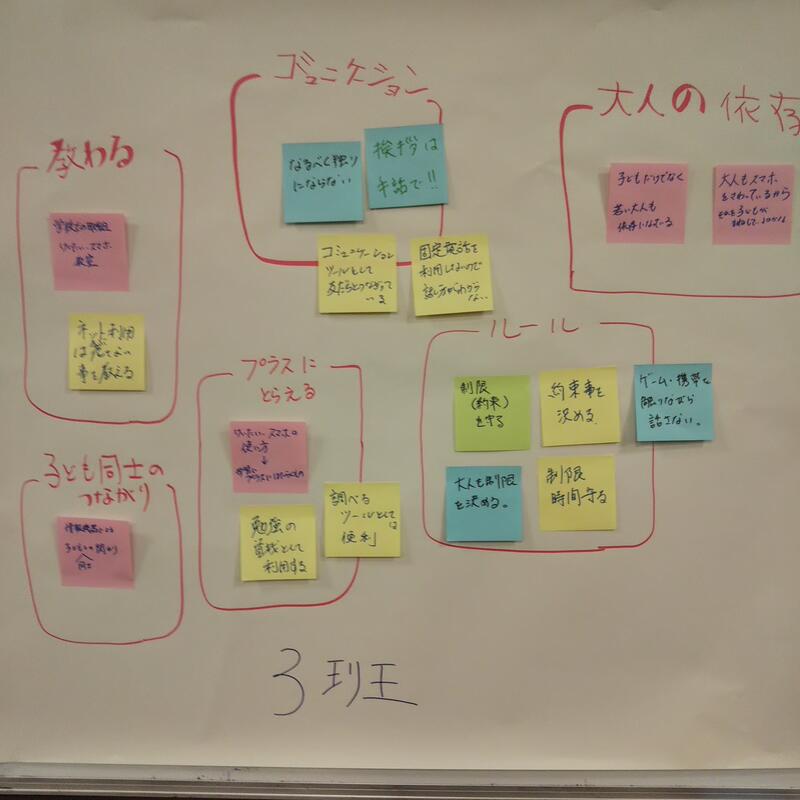

しらさわ学校運営協議会で「子どもたちの生活習慣」について、委員による熟議を行いました。はじめに、家庭での児童、生徒のスマホやゲームの使い方の約束、1日の使用時間、使用時間と学力の相関、ネット依存等の現状をお伝えしました。その後、委員による課題解決のための熟議を行いました。次のような意見が出されました。

すきま時間が、奪われている。/学校で深く眠ってしまう子がいる。/長時間使用することはストレスと関係しているのではないか。/家庭のルールづくりは現実として難しいのではないか。/大人の責任としてうまく使えるコントロールは必要/怖さも教えたい/兄姉の力もかりたいところ。/親の姿を見て子は育つという側面もある。/メリットとデメリットを教えていく。/一人で使わせるのは心配。

熟議を通して、学校だけ、家庭だけで解決できる問題ではないことを再確認しました。今後の学校、家庭での取組に生かしていくことにしました。