R6和田小2024 夢をもち、自他の幸せを考えながら、 未来を拓く子ども

今日の給食は

10月18日 ごはん、中華えのきスープ、オーロラチキン、味付きおかか、牛乳

【給食一口メモ】 赤の食品 レバー

レバーとは肝臓のことです。レバーは肉の中でもビタミンAやビタミンB群、鉄分、葉酸などの栄養がたくさん集まっている部位です。オーロラチキンには、でんぷんを付けて、油で揚げたレバーが入っています。濃いめの味付けですので、ふつうのレバーは食感やにおいが気になるという人も、おいしく食べられるのではないでしょうか。調理員さんが心をこめて作っているので、残さず食べましょう! 689キロカロリー BGMは、チャイコフスキー「白鳥の湖」、「トロイカで」

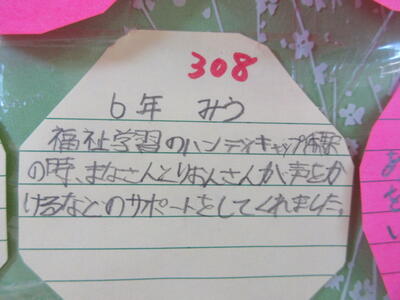

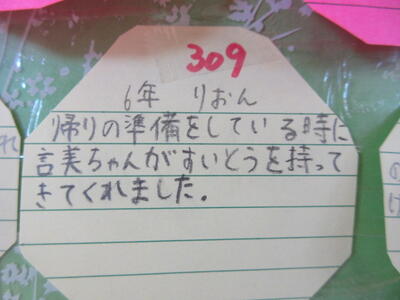

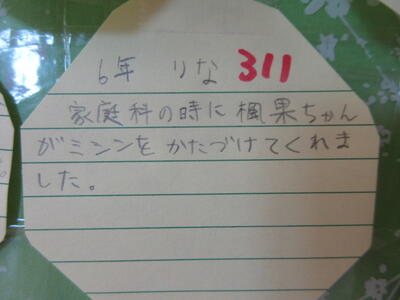

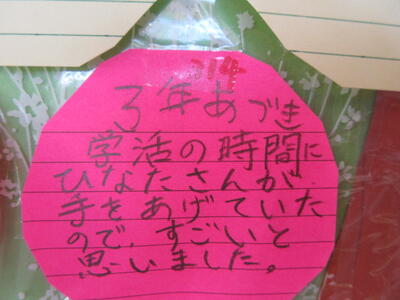

おもいやりの木308~314

おもいやりの木308~314

声かけのサポート、小さな親切、進んで片付け、話を聞く態度、支える、進んで挙手

3、4年体育「マット運動」

授業中の練習で体が強くなったのか、少し前に見たときよりもできる技が増えています。「見てください!」と元気な声が響きます。「手をハの字について」や「倒立の時は手と手の間を見るように」など、助言するとまた、一生懸命練習します。できないことができた喜びは、体育では、より大きい気がします。

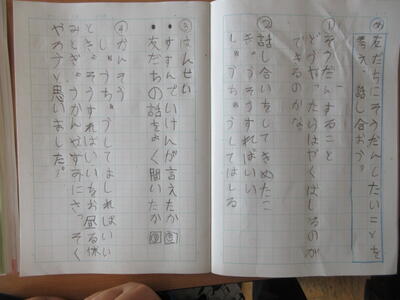

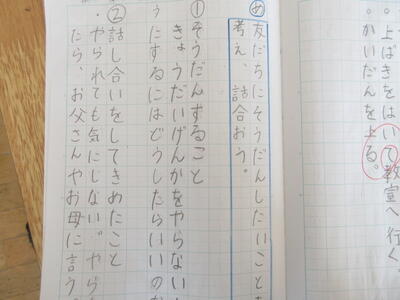

2年国語「そうだんにのってください」

2年国語の話すこと・聞くことの内容に「互いの話に関心をもち、相手の発言を受けて話をつなぐこと。」があります。グループの中で2年生らしい話題を決めて話し合い、ふり返りのノートを書いています。「どうやったらはやく走るのができるのか?」「きょうだいげんかをやらないようにするには、どうしたらいいのか?」いろいろな話に関心をもって、考えを広げたり深めたりすることはこれからの時代に欠かせません。家庭でもいろいろな話をしてみてください。立派な家庭学習になります。

1年国語「おもいうかべながらよもう」

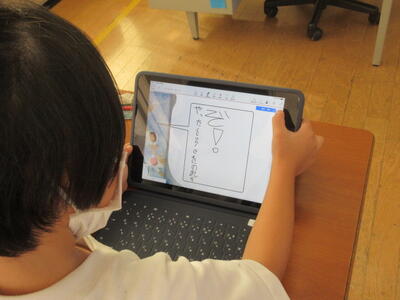

2校時目は、1年生の国語の研究授業でした。めあては、くじらぐもに出てくる1年生の気持ちを思い浮かべながら読む、です。「天まで とどけ、一、二、三。」の読み方は?1年生は担任と対話しながら考えました。「天まで行くぞという気持ちで」「自分たちの力で」「100%の大きな声で」そして、実際に動作化をしながら、みんなで音読です。タブレットで録音しました。授業の終わりに自分たちの音読を聞いて、1年生は「気持ちを込めて音読できました。」「みんなと大きな声で読むことができました。」と充実感を感じていました。

今日の給食は

ごはん、秋味シチュー、野菜肉だんご、水菜とじゃこのサラダ、牛乳

【給食一口メモ】 緑の食品 水菜

水菜は古くから京都を中心に関西で栽培されてきたため「京菜」とも呼ばれ、京都の伝統野菜のひとつです。京都に冬の到来を告げる野菜として古くから親しまれ、鍋や漬け物に使われてきましたが、現在では、サラダや付け合わせ、炒め物などにも使われるようになりました。

水菜には、ビタミンCが豊富に含まれており、風邪の予防や疲労回復、肌荒れなどに効果があります。これからさらに寒くなるとビタミンCは欠かせません。進んで食べるようにしましょう。738キロカロリー BGMは、シューベルト「野ばら」、モーツァルト「トルコ行進曲」

もとみや駅伝競走大会 がんばります

もとみや駅伝競走大会は、10月17日(日)午前9時に本宮運動公園をスタートし、10区間21.5㎞、本宮第一中学校体育館をゴールに行われます。今朝、体育館で壮行会を行いました。毎日、朝練習や放課後の練習、雨の日は体育館で厳しい練習を行ってきました。走る直前まで体調を整えて、ペース配分しながら実力を発揮してほしいです。壮行会は、3年生が進行と応援のリードをしました。在校生が心を込めて、歌と拍手で激励しました。最後に菅野部長が代表して感謝と決意を述べました。がんばれ!和田小チーム!

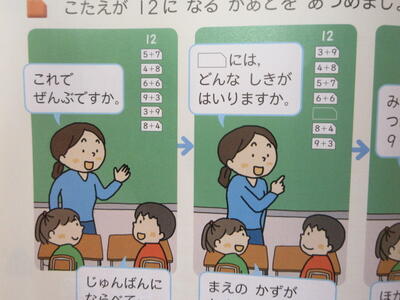

1年算数「たしざん」

答えが12になるたしざんには、どんなきまりがあるかな?

答えが同じ時、前の数が1増えると、後の数は1減るんですね。

2+10

3+9

4+8

5+7

6+6

7+5

走ることには、頭のはたらきをリフレッシュする効果があります

久しぶりに天気がよくなり、2時間目の休み時間に、ランランタイムができました。手前の芝には、冬芝の種をまき(オーバーシード)、芽を出した冬芝が伸びてきました。次回からは、芝生の上を走れます。

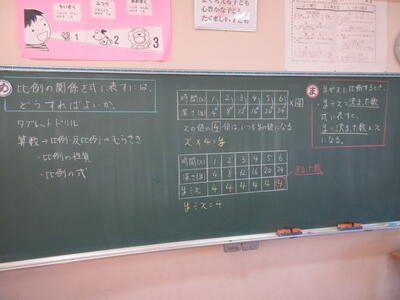

6年算数「比例の関係をくわしく調べよう」

「y=決まった数 ✕ x」

xが2倍、3倍になると、yも2倍、3倍になる。

yをxでわると、決まった数になる。

このことを確認して、式の意味を考えながら、タブレットで練習問題に取り組みます。答え合わせをクリックするとタブレット表示に「〇」と「✕」が瞬時に表示されるので、解ける問題が多くなります。黙々と取り組んでいます。

5年家庭 「ミシンでソーイング」エプロン作り

布からエプロンを作る。みんな楽しそうです。家庭科で衣食住の「衣」について、快適さの視点でよりよい生活を営む工夫を学びます。将来、ユ〇〇ロで働く人もいるかもしれません。

今日の給食は

ごはん、青菜のみそ汁、いかの照り焼き、豚肉とキャベツの炒め物、牛乳

【給食一口メモ】 「元気で長生き」長野県の秘訣

日本は世界的に見ても、長寿といわれています。また、その中でも長野県は男性第2位、女性第1位となっている長寿県です。このようになるまでには長野県では様々な取組が行われ、現在も続いているそうです。取組の中に「具だくさんみそ汁」運動というものがあります。これは元々塩分摂取量が多かったため、みそ汁の実を多くすることで塩分を含む汁を飲む量を減らすためのものでした。その結果、野菜の摂取量を増やすことにもつながったそうです。給食のみそ汁も具だくさんで野菜を多く摂取し、塩分を減らすようにしています。自分の健康のためにできることを考えてみましょう。635キロカロリー BGMは、ドリゴ「ドリゴのセレナーデ」、ボッケリーニ「ボッケリーニのメヌエット」

朝の読み聞かせ

月に一度の朝の読み聞かせの日でした。ボランティアの方に「本はどのように選ぶのですか?」とお聞きすると、しらさわ夢図書館のスタッフが選んだ多くの本の中から学年に合いそうな本を選ぶのだそうです。別の本が良いと思うときは自分で探すこともあるそうです。いつも読まないジャンルの本が新鮮なこともあります。どの学年も大変静かに集中して聞いています。

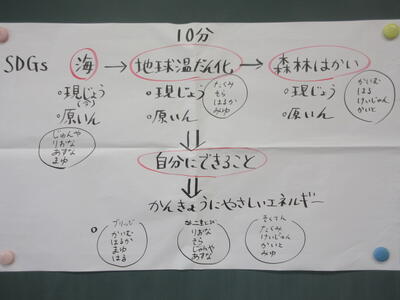

4年総合「身の回りの環境問題」

環境問題を通して自分にできることを考えました。タブレットに書き込んだ友達の考えを大型テレビで確認することもできます。「木を切りすぎない」「森林を破壊しない」「ポイ捨てをしない」「木を植える」「手洗い、皿洗いで水を出しっ放しにしない」「食べ残し、飲み残しを少なくする」「マイエコバッグを使う」など、よく考えました。自分たちの生活が環境問題とつながっていることが分かれば、小さな実践をすることで、日本だけで1億倍の効果になるはずです。

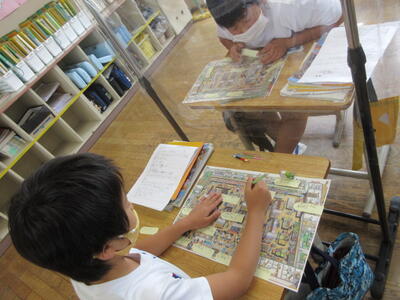

3年社会「スーパーマーケットのよいところは何かな?」

見学学習で行ったスーパーで見つけたメモをもとにして、お店の工夫をまとめています。店内イラストの拡大コピーに気づきを貼り付けるので、とても分かりやすいまとめになります。

今日の給食は

ごはん、野菜スープ、鶏肉のから揚げ、ビーンズサラダ、牛乳

【給食一口メモ】 色も形もさまざまな豆

豆は、栄養豊富なだけでなく、持続可能な食料生産としても注目されています。豆には、体をつくるもとになるたんぱく質やエネルギーのもとになる炭水化物、体の調子を調えるビタミン、そして便秘の予防に役立つ食物繊維が豊富に含まれています。豆は、世界中で食べられていて、さまざまな形や色があります。日本では、おもに大豆、小豆、いんげん豆などが食べられています。今日のビーンズサラダには、大豆と枝豆が入っています。豆は毎日の食事に積極的に取り入れていきたい食品です。685キロカロリー BGMは、ムソルグスキー「展覧会の絵」、ショパン「ノクターン 第1番」

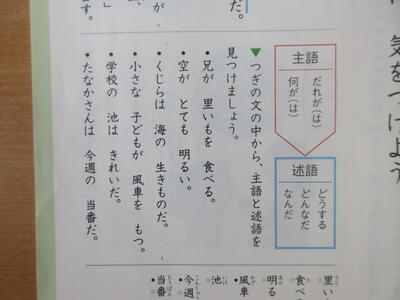

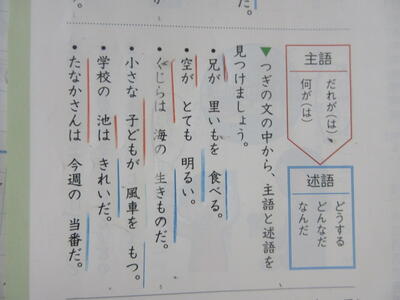

2年国語 主語と述語に気をつけよう

2年生で主語と述語を学習します。大人になっても主語は大切です。「誰が」言ったの?ということが結構あります。タブレットで音声入力ができるといっても、主語は何かは、意識しないと抜けてしまいます。主語はズバリ何か。大切です。

主語に赤線、述語に青線を引きましょう。意外とこれが難しいです。答えは、以下のようになります。

1年国語「おもいうかべながらよもう」

「くじらぐも」は、どんなお話か、おうちの人につたわるように「~が~する話」と、内容の大体をとらえる授業です。はじめに教師の音読を聞きながら、教科書に出てくる登場人物をまるで囲みます。次に挿絵を黒板に順番に並べながら、挿絵ごとに「何がどうした」を確認しました。そして、全体を自分の力でまとめました。おうちの人に伝わるようにというのが大切です。

今日の給食は

ごはん、豚汁、さんまの塩焼き、おひたし、牛乳

【給食一口メモ】 魚を食べよう

給食は週に1回から2回、魚料理を主菜にしています。魚料理が苦手な人の理由の一つに、「骨を取るめんどくささ」があります。給食の魚は骨が取ってあったり、骨までやわらかく食べられるように調理してあることがほとんどですが、普通は骨があります。骨を上手に取って食べられるようになるためには、箸を上手に持つことが大切です。今日はさんまのおいしさをそのまま味わうために、骨がついています。正しい箸の持ち方で、おいしく魚を食べましょう。644キロカロリー BGMは、ベートーベン「ト調のメヌエット」、チャイコフスキー「11月のうた」

6年総合「ハンディキャップ体験」と交流会

安斎 透 様、本宮市社会福祉協議会の原田久仁子さんと渡部成美さんを講師にお招きして、ハンドバイク(三輪の車いす)の体験活動及び交流会を行いました。車輪を手で直接回転させる通常の車いすとは異なり、ハンドルごと回転させ、スピードも出る高度な車いすです。全員が体育館の中を2周ずつ体験しました。その後、安斎さんに事前に用意した質問をしました。車いす生活の苦労や工夫についてお聞きし、けがで1年間入院し、車いすの操作に慣れたお話や、現在では日常生活で特に困ることはないことを教えていただきました。その後、安斎さんとの交流会を行いました。車いすを使った障害物リレーを自分たちで考えました。一言感想では、車いすを体験できたことや、安斎さんにいろいろなことを質問できて良かったという内容が多く出ました。授業の終わりに、福祉協議会の渡部さんから、4回の体験活動を通して感じたことを生かして、地域にいらっしゃる様々な人たちを助けながら、過ごしてほしいとお話がありました。障害を疑似体験したり、簡単な介助の仕方を実践したりしたので、思いやりの気持ちを実践につなげてほしいです。