本宮小の日々

☀爆笑の4年生「笑いの学校」

4年生の爆笑が校舎に響きました。

漫才コンビ「土方兄弟」さんを講師にお迎えして,「笑いの学校」が行われ,4年生が参加しました。

漫才コンビ「土方兄弟」さんを講師にお迎えして,「笑いの学校」が行われ,4年生が参加しました。

はじめに「土方兄弟」からネタを披露していただき,子どもたちは思いっきり笑いました。次に,希望する子どもたちの中から3名が,芸人さんとその場でネタ合わせをして,いっしょに漫才を発表し,友だちを笑わせました。この中で,「挨拶で相手が感じる自分の印象を変えることができる」「自分の話を聞いてほしいなら,まず,相手の話をいっしょうけんめい聞こう」など,普段から芸人さんたちが大切にしているコミュニケーションの基本のお話などがあり,子どもたちは真剣に聞いていました。

今回の「笑いの学校」で感じたことや学んだことを,今後の学校生活で生かして欲しいと思います。

0

☀気持ちいい!! ~3~6年スキー体験学習~

1月29日(月)、3~6年生は、あだたら高原スキー場で、スキー体験教室を行いました。

始めはおっかなびっくりだった3年生も、少しずつ慣れて、エスカレーターを使って何回も緩斜面をすべりました。

4・5年生はさらに上のエスカレーターで長い距離をすべりました。

お昼は、豚汁とおにぎりです。

5・6年生はリフトに乗って高いところからすべる班もありました。

急な斜面もインストラクターの先生方のおかげで、それぞれの技能に合わせてすべったので、とても安心して楽しくすべることができました。

この日は、風もなく、阿武隈山系がきれいに見え、絶好のスキー体験教室になりました。

最後は、インストラクターの先生方がハイタッチで見送ってくださいました。

近いところにあるスキー場ですが、経験の少ない児童も多く、内心心配していた児童もいたと思います。しかし、インストラクターの先生方の個々の技能に応じたていねいなご指導で、とても楽しい1日になりました。ありがとうございました。

天候に恵まれ、思い出に残る1日になりました。子ども達は満面の笑みで帰途につきました。

始めはおっかなびっくりだった3年生も、少しずつ慣れて、エスカレーターを使って何回も緩斜面をすべりました。

4・5年生はさらに上のエスカレーターで長い距離をすべりました。

お昼は、豚汁とおにぎりです。

5・6年生はリフトに乗って高いところからすべる班もありました。

急な斜面もインストラクターの先生方のおかげで、それぞれの技能に合わせてすべったので、とても安心して楽しくすべることができました。

この日は、風もなく、阿武隈山系がきれいに見え、絶好のスキー体験教室になりました。

最後は、インストラクターの先生方がハイタッチで見送ってくださいました。

近いところにあるスキー場ですが、経験の少ない児童も多く、内心心配していた児童もいたと思います。しかし、インストラクターの先生方の個々の技能に応じたていねいなご指導で、とても楽しい1日になりました。ありがとうございました。

天候に恵まれ、思い出に残る1日になりました。子ども達は満面の笑みで帰途につきました。

0

☀おいしい食材ありがとうございます ~給食食材生産者との会食会~

1月26日(金)、給食の時間に3年生で、『給食食材生産者との会食会』を行いました。3年生から給食食材生産者の皆さんと給食センターの皆さんに、お礼のことばを述べたあと一緒に給食をいただきました。

3年生の子ども達は、社会科で学習したことを生かして、「何種類ぐらい野菜を作っていますか?」「旬の野菜は何ですか?」など、生産者の皆さんにたくさん質問をしながら、和やかに会食は進んでいきました。

今日のメニューは、給食週間郷土食メニュー、浜通りのおいしいものがテーマです。カジキのカツ、あおさの味噌汁、海のきんぴら、そしてデザートは、なんと「いちご」それも3つ!!!

生産者の皆さんと、楽しく、おいしくいただいた30分でした。

3年生の子ども達は、社会科で学習したことを生かして、「何種類ぐらい野菜を作っていますか?」「旬の野菜は何ですか?」など、生産者の皆さんにたくさん質問をしながら、和やかに会食は進んでいきました。

今日のメニューは、給食週間郷土食メニュー、浜通りのおいしいものがテーマです。カジキのカツ、あおさの味噌汁、海のきんぴら、そしてデザートは、なんと「いちご」それも3つ!!!

生産者の皆さんと、楽しく、おいしくいただいた30分でした。

0

☀478kg!! ~エコキャップ運動~

先日のECO&ECO活動でもたくさんのペットボトルキャップをいただきましたが、本日「NPO法人東日本次世代教育支援協会 ふくしまキッズエコ運動」(本宮市荒井)の方においでいただき、キャップを回収していただきました。

今回のキャップが約200kgで、合わせて今年度は478kgになり239人分のポリオワクチン代として「認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)」へ寄贈していただきました。保護者の皆様、地域の皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。

寄贈の流れについては、「認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)」のホームページをご覧ください。ちなみに「ふくしまキッズエコ運動」では、平成29年1年間で、約27,000kgのペットボトルキャップを回収し、約27万円(約135,000人分のポリオワクチン代)を「世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)」へ寄贈したとのことです。

さて、来年度に向けてお願いがあります。

今回いただいたキャップの中に下のようなサラダ油やマヨネーズ,ソースなどの容器のふた、コーヒーの瓶のふた、点眼薬の容器のふたなど、ペットボトルのキャップ以外のふたが多く入っておりました。

「ふくしまキッズエコ運動」の事務局の方によると、ポリオワクチン代に替えられるのは、同じプラスチックでもポリプロピレンのみなのだそうです。残念ながら、ペットボトルキャップ以外の容器のふたは、ポリプロピレン製でないものが多く、「エコキャップ運動」でポリオワクチン代に替えられるふたは、清涼飲料水等のペットボトルのふたに限っているのだそうです。

今回の回収に当たって、取り除けるものは本校職員で分別しました。(それが上記の写真です。)完全ではありませんでしたが、「ふくしまキッズエコ運動」の方のご厚意で全部回収していただきました。

回収したキャップの中にペットボトルキャップ以外のものが入っていた場合、「ふくしまキッズエコ運動」事務局で業者にお願いして処分するため、処分料が1kgあたり70円かかってしまうのだそうです。

本校では、来年度もエコキャップ運動を継続していく予定ですが、このような状況についてもご理解の上、エコキャップ運動にご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

今回のキャップが約200kgで、合わせて今年度は478kgになり239人分のポリオワクチン代として「認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)」へ寄贈していただきました。保護者の皆様、地域の皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。

寄贈の流れについては、「認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)」のホームページをご覧ください。ちなみに「ふくしまキッズエコ運動」では、平成29年1年間で、約27,000kgのペットボトルキャップを回収し、約27万円(約135,000人分のポリオワクチン代)を「世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)」へ寄贈したとのことです。

さて、来年度に向けてお願いがあります。

今回いただいたキャップの中に下のようなサラダ油やマヨネーズ,ソースなどの容器のふた、コーヒーの瓶のふた、点眼薬の容器のふたなど、ペットボトルのキャップ以外のふたが多く入っておりました。

「ふくしまキッズエコ運動」の事務局の方によると、ポリオワクチン代に替えられるのは、同じプラスチックでもポリプロピレンのみなのだそうです。残念ながら、ペットボトルキャップ以外の容器のふたは、ポリプロピレン製でないものが多く、「エコキャップ運動」でポリオワクチン代に替えられるふたは、清涼飲料水等のペットボトルのふたに限っているのだそうです。

今回の回収に当たって、取り除けるものは本校職員で分別しました。(それが上記の写真です。)完全ではありませんでしたが、「ふくしまキッズエコ運動」の方のご厚意で全部回収していただきました。

回収したキャップの中にペットボトルキャップ以外のものが入っていた場合、「ふくしまキッズエコ運動」事務局で業者にお願いして処分するため、処分料が1kgあたり70円かかってしまうのだそうです。

本校では、来年度もエコキャップ運動を継続していく予定ですが、このような状況についてもご理解の上、エコキャップ運動にご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

0

☀4・5年生の力を ~鼓笛練習再始動~

鼓笛の演奏の練習は、2学期は6年生に教えていただいて行っていましたが、3学期からは、4・5年生だけで行っています。

昼休みは、パートに分かれて、4・5年生だけで教え合って練習しています。6年生がいなくて不安なところはありますが、いつまでも6年生におんぶにだっこではいけません。5年生がリーダーシップを発揮して、練習を行っています。

3月の移杖式に、「負けないで」の演奏が完璧にできるよう、休み時間も一生懸命取り組んでいます。

頑張れ4年生!!、5年生!!。

昼休みは、パートに分かれて、4・5年生だけで教え合って練習しています。6年生がいなくて不安なところはありますが、いつまでも6年生におんぶにだっこではいけません。5年生がリーダーシップを発揮して、練習を行っています。

3月の移杖式に、「負けないで」の演奏が完璧にできるよう、休み時間も一生懸命取り組んでいます。

頑張れ4年生!!、5年生!!。

0

☀ご協力ありがとうございました。~ECO&ECO活動~

1月14日(日)、PTA本部役員による「ECO&ECO活動」を行いました。朝8時からの活動にも関わらず、寒い中、たくさんのみ利用し現物を持ち寄っていただきました。ありがとうございました。

雑誌は350kg、シュレッダー紙が60kg、新聞紙700kg、段ボール900kg、アルミ缶60kgと、例年にも増して、たくさんの資源物が集まりました。ありがとうございました。合わせて、ペットボトルのキャップもたくさん持ち寄っていただきました。

資源物の益金は、市からの補助金と合わせてPTAの会計に繰り入れて大切に使わせていただきます。ペットボトルキャップは、専門の業者さんにお願いして、ワクチン代にかえて世界各国の子どもに届けるようにいたします。

ご協力ありがとうございました。

雑誌は350kg、シュレッダー紙が60kg、新聞紙700kg、段ボール900kg、アルミ缶60kgと、例年にも増して、たくさんの資源物が集まりました。ありがとうございました。合わせて、ペットボトルのキャップもたくさん持ち寄っていただきました。

資源物の益金は、市からの補助金と合わせてPTAの会計に繰り入れて大切に使わせていただきます。ペットボトルキャップは、専門の業者さんにお願いして、ワクチン代にかえて世界各国の子どもに届けるようにいたします。

ご協力ありがとうございました。

0

☀3学期始動!!

3学期が始まりました。1月9日(火)の始業式では、校長先生から、目標をもって学習のまとめに向かうとともに、3学期は、「感謝の学期」にしようというお話がありました。家族、地域の人、子ども達が笑顔で学習できるように力を尽くしてくださっている方々に、自分の成長したところを見せ皆さんのおかげで成長できたことを感謝する気持ちを持つことが大切であるとのお話でした。

また、始業式のあとに算数数学ジュニアオリンピックとソフトテニスの県大会の入賞者の表彰を行いました。この表彰のあとも、校長先生から、「表彰されている友達を見て、「いいなあ。」とうらやましい気持ちになっている人もいると思いますが、この人たちは、挑戦をしたからこの結果があるのです。「やってもできないよな。」ではなく「やってみよう。」と勇気を出して挑戦した人にだけ、この表彰を受ける権利が生まれるのです。」というお話もありました。

校長先生の2つのお話に、子ども達の表情も引き締まりました。

0

☀堂々銀メダル ~福島県算数・数学ジュニアオリンピック~

福島県では、未来を担う人材育成のために様々な事業を行っていますが、福島県教育委員会では、理数教育の充実のため、小学5・6年、中学1~3年児童生徒を対象に算数・数学ジュニアオリンピックを10月に実施しました。本校の児童も5年生から1名、6年生から1名参加し、みごと6年生の児童が銀メダルを受賞しました。

1月5日(木)にとうほう・みんなの文化センター(福島県文化センター)で表彰式が行われ、福島県教育委員会教育長様などから表彰を受けました。

表彰式のあと、福島大学教授の森本 明先生から講評がありましたが、難しい問題を楽しそうに考えている子ども達をたいへん褒めておられました。

小学校の部は、金メダルが2名、銀メダルが6名、銅メダルが26名でしたが、その1人に本校の児童が入賞したことはたいへん素晴らしいことです。

算数ジュニアオリンピックの問題は、算数科の発展の時間に取り組ませてみることを考えています。難問に取り組むことをきっかけに、算数・数学ジュニアオリンピックに挑戦する子どもが増え、算数・数学のおもしろさを感じる子ども達が多くなるようにしていきたいと思います。

1月5日(木)にとうほう・みんなの文化センター(福島県文化センター)で表彰式が行われ、福島県教育委員会教育長様などから表彰を受けました。

表彰式のあと、福島大学教授の森本 明先生から講評がありましたが、難しい問題を楽しそうに考えている子ども達をたいへん褒めておられました。

小学校の部は、金メダルが2名、銀メダルが6名、銅メダルが26名でしたが、その1人に本校の児童が入賞したことはたいへん素晴らしいことです。

算数ジュニアオリンピックの問題は、算数科の発展の時間に取り組ませてみることを考えています。難問に取り組むことをきっかけに、算数・数学ジュニアオリンピックに挑戦する子どもが増え、算数・数学のおもしろさを感じる子ども達が多くなるようにしていきたいと思います。

0

☀2学期の風景⑨ ~ダメ絶対!!薬物乱用禁止教室~

11月30日(木)、6年生は、佐久間内科小児科医院の佐久間秀人先生をお招きして、薬物乱用禁止教室を行いました。

「薬は健康のためになるもの」という思い込みが私たちの中にあります。佐久間先生は、分かりやすい資料を基に、たばこを含めて、子ども達の周りには健康を害する薬物がたくさんあること、被害に遭わないためには、薬の害を正しく理解し「やらない」と言えることが必要であることを教えてくださいました。

子ども達は真剣に話を聞き、薬物中毒の恐ろしさを理解するとともに、強い意志をもつことが大切であると心に刻みました。

「薬は健康のためになるもの」という思い込みが私たちの中にあります。佐久間先生は、分かりやすい資料を基に、たばこを含めて、子ども達の周りには健康を害する薬物がたくさんあること、被害に遭わないためには、薬の害を正しく理解し「やらない」と言えることが必要であることを教えてくださいました。

子ども達は真剣に話を聞き、薬物中毒の恐ろしさを理解するとともに、強い意志をもつことが大切であると心に刻みました。

0

☀2学期の風景⑧ ~ブックトーク~

本宮市では、読書活動にも力を入れています。これまでもいくつか紹介してまいりましたが、市内の小中学校は、しらさわ夢図書館の司書の方々にたくさんの支援をいただいております。

その一つに「ブックトーク」があります。これは、各学年の国語の学習等に合わせて、司書の方が関連する本を紹介するものですが、そこには司書の方の本に対する熱い思いがあり、それを受けて子ども達も読書への関心が高まります。

11月21日は、5年生でこの「ブックトーク」を行いました。5年生のテーマは「伝記」です。

司書の方からいろいろな伝記についてお話を聞いたあと、司書の方は、紹介してくださった本も含め、テーマに関わる本をたくさん教室に置いていってくださいます。子ども達はこれらを読み感じたことをお手紙にして司書さんに届けます。

司書さんからは、一人ひとりにお返事が来ます。子ども達の本の世界は、はこのお手紙でさらに広がることでしょう。

その一つに「ブックトーク」があります。これは、各学年の国語の学習等に合わせて、司書の方が関連する本を紹介するものですが、そこには司書の方の本に対する熱い思いがあり、それを受けて子ども達も読書への関心が高まります。

11月21日は、5年生でこの「ブックトーク」を行いました。5年生のテーマは「伝記」です。

司書の方からいろいろな伝記についてお話を聞いたあと、司書の方は、紹介してくださった本も含め、テーマに関わる本をたくさん教室に置いていってくださいます。子ども達はこれらを読み感じたことをお手紙にして司書さんに届けます。

司書さんからは、一人ひとりにお返事が来ます。子ども達の本の世界は、はこのお手紙でさらに広がることでしょう。

0

☀2学期の風景⑦ ~デジタル教科書+α~

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

新年の記念すべき第1号は、4年生です。

今年度、本宮市では、算数・数学の指導に力を入れています。市内全小中学校に算数科・数学科のデジタル教科書を導入したり、市教育委員会の指導主事が全ての各学級の算数科の授業を参観したりしています。4年生では、11月20日(月)に、デジタル教科書を活用した算数科の指導について、指導主事に授業を見ていただきました。

デジタル教科書は、子ども達が使っている教科書に準じて、アニメーションなどを使って視覚的にとらえやすく作成したもので、パソコンを使って電子黒板や教室のテレビモニターで見て学習することができます。

この日の算数の学習は図形の問題だったので、問題の意味をとらえるのにデジタル教科書は最適です。子ども達も集中して課題解決に取り組んでいました。でも、大切なことは、「自分の考えをもち」「友達との学び合いの中で深めていく」ことです。この日の授業でも、自分の考えをノートに書き、それをもとに友達と話し合ってお互いの考えを交流しながら学習を進める姿が見られました。

新年の記念すべき第1号は、4年生です。

今年度、本宮市では、算数・数学の指導に力を入れています。市内全小中学校に算数科・数学科のデジタル教科書を導入したり、市教育委員会の指導主事が全ての各学級の算数科の授業を参観したりしています。4年生では、11月20日(月)に、デジタル教科書を活用した算数科の指導について、指導主事に授業を見ていただきました。

デジタル教科書は、子ども達が使っている教科書に準じて、アニメーションなどを使って視覚的にとらえやすく作成したもので、パソコンを使って電子黒板や教室のテレビモニターで見て学習することができます。

この日の算数の学習は図形の問題だったので、問題の意味をとらえるのにデジタル教科書は最適です。子ども達も集中して課題解決に取り組んでいました。でも、大切なことは、「自分の考えをもち」「友達との学び合いの中で深めていく」ことです。この日の授業でも、自分の考えをノートに書き、それをもとに友達と話し合ってお互いの考えを交流しながら学習を進める姿が見られました。

0

☀2学期の風景⑥ ~書くこと・学び合うこと~

もとみやスクールeネットでの子ども達の活動の紹介は、学校行事や各学年の校外学習や外部講師を招いての授業など、特別な場合のことが多くなってしまっています。

今回は、3年生の普段の学習の様子を紹介します。

本校では、自分の考えをきちんともちそれを表すため、書く活動を重視しています。一人ひとり自分の考えを各場面を、国語科や算数科だけでなく、あらゆる学習場面で取り入れています。

そして書いたあとは、友達とお互いの考えを交流しています。簡単なところでは隣同士で見せ合う・交換して読み合うといったことをやっていますが、3年生では、教室の後ろを交流の場にして、自分の考えがまとまったら、教室の後ろに行って、できた子どもどうし自由に見せ合い、読み合ってお互いの考えを交流し学び合って自分の考えが深まるよう指導しています。

新学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」という視点での授業改善の必要性について強調しています。「書くこと」「考えを交流すること」が子ども達の深い学びにつながっていくようこれからも指導の改善を進めていきたいと思います。

次回は4年生の学習の様子をお届けします。

今年も1年間、もとみやスクールeネットをご覧いただきありがとうございました。皆様、よいお年をお迎えください。

今回は、3年生の普段の学習の様子を紹介します。

本校では、自分の考えをきちんともちそれを表すため、書く活動を重視しています。一人ひとり自分の考えを各場面を、国語科や算数科だけでなく、あらゆる学習場面で取り入れています。

そして書いたあとは、友達とお互いの考えを交流しています。簡単なところでは隣同士で見せ合う・交換して読み合うといったことをやっていますが、3年生では、教室の後ろを交流の場にして、自分の考えがまとまったら、教室の後ろに行って、できた子どもどうし自由に見せ合い、読み合ってお互いの考えを交流し学び合って自分の考えが深まるよう指導しています。

新学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」という視点での授業改善の必要性について強調しています。「書くこと」「考えを交流すること」が子ども達の深い学びにつながっていくようこれからも指導の改善を進めていきたいと思います。

次回は4年生の学習の様子をお届けします。

今年も1年間、もとみやスクールeネットをご覧いただきありがとうございました。皆様、よいお年をお迎えください。

0

☀2学期の風景⑥ ~2年校外学習~

9月28日(木)、2年生は、生活科の学習で、しらさわ夢図書館とスマイルキッズパークに行ってきました。

しらさわ夢図書館では、図書館司書の方のお話を聞いたあと、自由読書をしました。一人で読みふける子ども、友達と楽しく読む子ども、思い思いに本の世界を楽しみました。

この日はあいにくの雨でしたが、屋内遊び場で遊具を使って思いっきり体を動かしました。キッズパークの皆さんが優しく教えてくださったので、子ども達はたくさん活動することができました。また一つ、本宮の大好きなところを再確認できました。

次回は3年生です。

しらさわ夢図書館では、図書館司書の方のお話を聞いたあと、自由読書をしました。一人で読みふける子ども、友達と楽しく読む子ども、思い思いに本の世界を楽しみました。

この日はあいにくの雨でしたが、屋内遊び場で遊具を使って思いっきり体を動かしました。キッズパークの皆さんが優しく教えてくださったので、子ども達はたくさん活動することができました。また一つ、本宮の大好きなところを再確認できました。

次回は3年生です。

0

☀2学期の風景⑤ ~1年昔遊び教室~

今回からは、各学年の2学期の様子をお知らせします。まずは1年生です。

11月21日(火)、1年生は、地域のお年寄りの皆さんにおいでいただいて、昔遊び教室を行いました。

グループに分かれ、地域のお年寄りに遊びの先生になっていただき、けん玉、こま回し、あやとり、おはじき、お手玉に挑戦しました。

ゲームの操作だったらよく指が動く子どもたちですが、初めて挑戦する昔遊びには、なかなか苦労していました。でも、お年寄りの皆さんの優しいご指導で、少しずつできるようになりました。

シンプルに見えて実は奥が深い昔の遊びに夢中になった90分でした。

次回は2年生の様子ををお送りします。

11月21日(火)、1年生は、地域のお年寄りの皆さんにおいでいただいて、昔遊び教室を行いました。

グループに分かれ、地域のお年寄りに遊びの先生になっていただき、けん玉、こま回し、あやとり、おはじき、お手玉に挑戦しました。

ゲームの操作だったらよく指が動く子どもたちですが、初めて挑戦する昔遊びには、なかなか苦労していました。でも、お年寄りの皆さんの優しいご指導で、少しずつできるようになりました。

シンプルに見えて実は奥が深い昔の遊びに夢中になった90分でした。

次回は2年生の様子ををお送りします。

0

☀2学期の風景④ ~金管楽器教室~

12月6日(水)、本宮小学校の卒業生であるプロのトランペッターNobyさん(長屋伸浩さん)がおいでになって、金管楽器教室を開きました。

金管楽器の取扱について教えていただいたあと、マウスピースを使って音の出し方を練習しました。Nobyさんから、「自分も本宮小の鼓笛隊で初めてトランペットを演奏して、今、プロのトランペッターの仕事をしている。自分の後輩たちだからこそ、一番上手な鼓笛隊になってほしい。」と激励のことばをいただきました。

最初はうまく音が出なかった4年生も、Nobyさんの指導でいろいろな音が出せるようになりました。堅い音しか出なかった5年生も、柔らかい音色でふけるようになり、益々、金管楽器演奏の意欲がふくらみました。

最後はNobyさんの「ルパン3世のテーマ」の演奏を聴き、トランペット、金管楽器の素晴らしさを感じた1時間になりました。金管教室が終わっても、楽器の手入れの仕方を個別に教えていただき、道具を大切にするプロの心構えも教えていただきました。

金管楽器の取扱について教えていただいたあと、マウスピースを使って音の出し方を練習しました。Nobyさんから、「自分も本宮小の鼓笛隊で初めてトランペットを演奏して、今、プロのトランペッターの仕事をしている。自分の後輩たちだからこそ、一番上手な鼓笛隊になってほしい。」と激励のことばをいただきました。

最初はうまく音が出なかった4年生も、Nobyさんの指導でいろいろな音が出せるようになりました。堅い音しか出なかった5年生も、柔らかい音色でふけるようになり、益々、金管楽器演奏の意欲がふくらみました。

最後はNobyさんの「ルパン3世のテーマ」の演奏を聴き、トランペット、金管楽器の素晴らしさを感じた1時間になりました。金管教室が終わっても、楽器の手入れの仕方を個別に教えていただき、道具を大切にするプロの心構えも教えていただきました。

0

☀2学期の風景③ ~読解力は?~

11月、朝日新聞に、「教科書の文章、理解できる? 中高生の読解力がピンチ」という記事が載っていました。国立情報学研究所の新井紀子教授らの研究グループの調査によると、「教科書や新聞記事のレベルの文章を、きちんと理解できない中高生が多くいる」のだそうです。

本宮市では、国立情報学研究所による児童生徒の読解力を試す「リーディングスキルテスト」の取り組みをすすめています。本校でも、12月20日に6年生71名がこの「リーディングスキルテスト」を行いました。

リーディングスキルテストは、文章を読んで、選択肢の中から正しい文を選んだり、文章が説明している図を選んだり、また、グラフが表している内容を説明している文を選んだりするもので、主語・述語や修飾語・被修飾語の関係、その文がどこに係るものであるかなどを正しくとらえているかを見るテストです。全てパソコンの画面で見て正解をクリックして答えるものでした。

複雑な文章もあり、大人でも勘違いしてしまいそうな問題もありました。しかし、さすがは21世紀の子ども達です。モニターを食い入るように見つめ、集中して問題に答えていました。

結果はその場で一人ひとり見ることができました。得意な分野と苦手な分野があるようです。全体の傾向は1月にまとまります。この結果を今後の指導に生かしていきたいと思います。

本宮市では、国立情報学研究所による児童生徒の読解力を試す「リーディングスキルテスト」の取り組みをすすめています。本校でも、12月20日に6年生71名がこの「リーディングスキルテスト」を行いました。

リーディングスキルテストは、文章を読んで、選択肢の中から正しい文を選んだり、文章が説明している図を選んだり、また、グラフが表している内容を説明している文を選んだりするもので、主語・述語や修飾語・被修飾語の関係、その文がどこに係るものであるかなどを正しくとらえているかを見るテストです。全てパソコンの画面で見て正解をクリックして答えるものでした。

複雑な文章もあり、大人でも勘違いしてしまいそうな問題もありました。しかし、さすがは21世紀の子ども達です。モニターを食い入るように見つめ、集中して問題に答えていました。

結果はその場で一人ひとり見ることができました。得意な分野と苦手な分野があるようです。全体の傾向は1月にまとまります。この結果を今後の指導に生かしていきたいと思います。

0

☀2学期の風景② ~児童会集会活動~

今年度から、児童会委員会活動に、集会委員会を新設し、児童集会を企画開催しています。

12月20日(水)は「第2学期思い出集会」を行い、各学年が選んだ今年の漢字を発表しました。

1年:「初」・・・初めての学校生活、学習など、初めてのことばかりだったから

2年:「成」・・・友達と協力し合ったり、1年生の世話をしたりするなど成長した姿があったから

3年:「祭」・・・学習発表会で、本宮の祭りを元気よく発表できたから

4年:「友」・・・みんな元気で男女仲よく生活しているから

5年:「団」・・・高学年として本宮小のために行動し、宿泊学習をはじめ団結して活動できたから

6年:「絆」・・・修学旅行で男女で助け合って活動し、絆を深めたから

漢字の発表のあと、集会委員がハンドベルで「きよしこの夜」を演奏したり、全校生で今月の歌「赤鼻のトナカイ」を歌ったりしました。ハンドベルの美しい音、素晴らしかったです。冬休みそしてクリスマス、お正月と楽しい行事が待っているせいか、いつもにもまして明るい歌声が響きました。

12月20日(水)は「第2学期思い出集会」を行い、各学年が選んだ今年の漢字を発表しました。

1年:「初」・・・初めての学校生活、学習など、初めてのことばかりだったから

2年:「成」・・・友達と協力し合ったり、1年生の世話をしたりするなど成長した姿があったから

3年:「祭」・・・学習発表会で、本宮の祭りを元気よく発表できたから

4年:「友」・・・みんな元気で男女仲よく生活しているから

5年:「団」・・・高学年として本宮小のために行動し、宿泊学習をはじめ団結して活動できたから

6年:「絆」・・・修学旅行で男女で助け合って活動し、絆を深めたから

漢字の発表のあと、集会委員がハンドベルで「きよしこの夜」を演奏したり、全校生で今月の歌「赤鼻のトナカイ」を歌ったりしました。ハンドベルの美しい音、素晴らしかったです。冬休みそしてクリスマス、お正月と楽しい行事が待っているせいか、いつもにもまして明るい歌声が響きました。

0

☀2学期の風景① ~鼓笛隊バトンタッチに向けて~

いつも本宮小学校のページをご覧いただき、ありがとうございます。カウンターが8万回を超えました。

2学期、パソコンの不具合や時期を逃してお伝えできなかった記事が多数あります。誠に申し訳ありません。冬休みに入ってしまいましたが、何回かに分けて、2学期の子ども達の様子を振り返りたいと思います。鼓笛隊は、11月から、4・5年生による平成30年度の新編成で練習を行っています。先生は6年生です。

6年生は、この1か月、技術的なことはもちろん、リズムをつかめるように手拍子をとってあげたり、演奏に集中できるように楽譜を持ってあげたりと、本当にやさしい心配りで4・5年生にていねいに教えてきました。

12月20日は、初めて4・5年生だけでの校歌演奏を行いました。4・5年生はかなり緊張していましたが、6年生のやさしい励ましもあって、みごと全体で校歌演奏をびしっと決めることができました。

演奏後、指揮の6年生から、鼓笛演奏の伝統をみんなで力を合わせてつないでいってほしいという話がありました。1月からは4・5年生だけでの練習になります。6年生の熱い思いを受けて、4・5年生たちは演奏にさらに磨きをかけることでしょう。

3月の鼓笛移杖式が楽しみです。

0

☀素直な心で ~第2学期終業式~

12月22日(金)、2学期が終わりました。体育館での終業式では、児童代表で1年生と6年生の児童が、2学期を振り返って自分の成長とこれからの目標について発表しました。

二人の発表を受けて、校長先生からは、2学期について振り返るいくつかの質問があり、子ども達は手を挙げて答えていました。また、正直で素直な心で話す子どもが増えてよい2学期になったこと、次の目標に向けて努力を続けてほしいことについてお話がありました。

そして、6年生の児童の伴奏で校歌を歌いました。歌はもちろん、伴奏もとても立派でした。

このあとJA書道・ポスターコンクールや県児童画展、大山賞、花いっぱい花壇コンクールの表彰もあり、長い式になりましたが、子ども達は最後まで落ち着いて話を聞くことができました。2学期を締めくくるよい態度でした。

二人の発表を受けて、校長先生からは、2学期について振り返るいくつかの質問があり、子ども達は手を挙げて答えていました。また、正直で素直な心で話す子どもが増えてよい2学期になったこと、次の目標に向けて努力を続けてほしいことについてお話がありました。

そして、6年生の児童の伴奏で校歌を歌いました。歌はもちろん、伴奏もとても立派でした。

このあとJA書道・ポスターコンクールや県児童画展、大山賞、花いっぱい花壇コンクールの表彰もあり、長い式になりましたが、子ども達は最後まで落ち着いて話を聞くことができました。2学期を締めくくるよい態度でした。

0

☀春に備えて ~児童会環境委員会~

今年、本宮小学校は福島民友新聞社・県森林林業緑化協会主催「花いっぱいコンクール」に応募し、奨励賞をいただきました。副賞としてチューリップやスイセンなどの春花壇用の球根をいただきました。早速、児童会環境委員会の6年生の子ども達が植え付けを行いました。

また、5年生の環境委員は、来年6月10日に南相馬市で行われる全国植樹祭で使う苗木(マツ・ケヤキ・ヤマザクラ)の冬支度を行いました。寒さに備えて、今までよりも深く土を掘って鉢ごと植えました。

今日は冬至です。冬本番はこれからですが、植えた球根がどんな花を咲かせるか、苗木が植林されるのか、思いをふくらませた子ども達は、春が来るのを楽しみに笑顔で植え付けを行いました。

また、5年生の環境委員は、来年6月10日に南相馬市で行われる全国植樹祭で使う苗木(マツ・ケヤキ・ヤマザクラ)の冬支度を行いました。寒さに備えて、今までよりも深く土を掘って鉢ごと植えました。

今日は冬至です。冬本番はこれからですが、植えた球根がどんな花を咲かせるか、苗木が植林されるのか、思いをふくらませた子ども達は、春が来るのを楽しみに笑顔で植え付けを行いました。

0

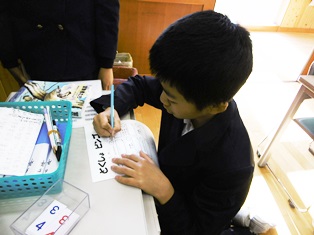

☀書き初め教室

今年もあと20日程となりました。3・4年生では、今年も講師の先生をお迎えして、来年の書き初めの練習を行っています。

菅野修三先生始め、3人の先生においでいただき一人ひとり丁寧にご指導をいただいています。

12月6日・7日は3年生が指導を受けました。12月12日・14日は4年生が指導を受けます。

菅野修三先生始め、3人の先生においでいただき一人ひとり丁寧にご指導をいただいています。

12月6日・7日は3年生が指導を受けました。12月12日・14日は4年生が指導を受けます。

0

☀なわとびタイムが始まりました

更新が滞っており、申し訳ありませんでした。

12月になり、毎週月・水・金曜日の業間(2校時と3校時の間の20分の休み時間)は、なわとびタイムになりました。使用場所の割振りにしたがって、全学年でなわとびに取組んでいます。

体育館やインターロッキングなど、場所を見つけてなわとびに取組んでいます。6年生に混じって1年生の姿も見えますが、学年を超えてなわとびの技を教える姿も見られます。

3学期のなわとび記録会に向けて、練習が続きます。

12月になり、毎週月・水・金曜日の業間(2校時と3校時の間の20分の休み時間)は、なわとびタイムになりました。使用場所の割振りにしたがって、全学年でなわとびに取組んでいます。

体育館やインターロッキングなど、場所を見つけてなわとびに取組んでいます。6年生に混じって1年生の姿も見えますが、学年を超えてなわとびの技を教える姿も見られます。

3学期のなわとび記録会に向けて、練習が続きます。

0

☀おわび

現在、ホームページ用のパソコンの不具合で、長文の更新がうまくいかない状況です。

更新を楽しみにチェックされている方もいらっしゃることと思います。お詫び申し上げます。

復旧までしばらくお待ち願います。

更新を楽しみにチェックされている方もいらっしゃることと思います。お詫び申し上げます。

復旧までしばらくお待ち願います。

0

☀気分は中学生?! ~6年本宮一中訪問~

11月24日(金)、6年生が本宮一中を訪問しました。

校長先生のお話を伺った後、授業の様子を見学しました。小学校とは違う張り詰めた雰囲気、子どもたちは緊張しながら見学していました。

後半は、生徒会からの中学校生活についての説明と、部活動見学でした。

先輩達のかっこよさに、表情がゆるむと共に、中学校生活への希望がふくらんできました。

あと4か月で中学校生活が始まります。

校長先生のお話を伺った後、授業の様子を見学しました。小学校とは違う張り詰めた雰囲気、子どもたちは緊張しながら見学していました。

後半は、生徒会からの中学校生活についての説明と、部活動見学でした。

先輩達のかっこよさに、表情がゆるむと共に、中学校生活への希望がふくらんできました。

あと4か月で中学校生活が始まります。

0

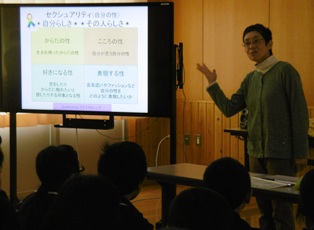

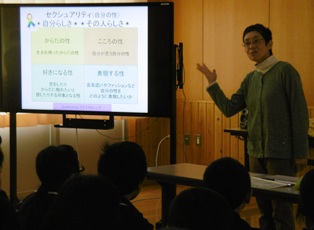

☀お互いを大切に ~5・6年「つながる命・大切な命」

11月14日(火)思春期相談士の吉岡利恵先生をお招きし、5年生、6年生で命の学習を行いました。

5年生は、人の誕生について学習することを通して、わたしたち一人一人が、何人もの「命のバトン」が伝えられてきたことによって、今ここにいるのだということを学びました。

6年生は、思春期の心と体の変化や成長について学習することを通して、自分の心と体を守ること、相手を大切にすること、自分らしさ、その人らしさを認め合うことについて考えました。

学習後、吉岡先生に手紙を書きましたが、自分や友達、家族について、改めてふり返り見直して、自分がこれからどう生きていくのか考える内容がたくさんありました。

「命」について新しい視点で考える素晴らしい時間になりました。吉岡先生ありがとうございました。

5年生は、人の誕生について学習することを通して、わたしたち一人一人が、何人もの「命のバトン」が伝えられてきたことによって、今ここにいるのだということを学びました。

6年生は、思春期の心と体の変化や成長について学習することを通して、自分の心と体を守ること、相手を大切にすること、自分らしさ、その人らしさを認め合うことについて考えました。

学習後、吉岡先生に手紙を書きましたが、自分や友達、家族について、改めてふり返り見直して、自分がこれからどう生きていくのか考える内容がたくさんありました。

「命」について新しい視点で考える素晴らしい時間になりました。吉岡先生ありがとうございました。

0

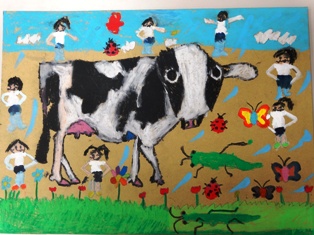

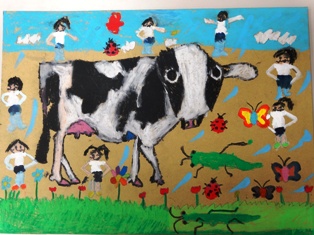

☀芸術の秋 ~「あだちの子ら展」開催中~

安達地区小中学校の児童・生徒の絵画作品を展示する「あだちの子ら展」が二本松市民交流センターで開催されています。

場所 二本松市民交流センター(二本松駅前左 立体駐車場有))

期日 11月18日(土)9:00~17:00

11月19日(日)9:00~15:00

本校からは、安達地区児童画展で入賞した7つの作品が展示されています。

他にも安達地区の小中学校の児童生徒の作品が400点展示されておりますので、ぜひ足をお運びください。

場所 二本松市民交流センター(二本松駅前左 立体駐車場有))

期日 11月18日(土)9:00~17:00

11月19日(日)9:00~15:00

本校からは、安達地区児童画展で入賞した7つの作品が展示されています。

他にも安達地区の小中学校の児童生徒の作品が400点展示されておりますので、ぜひ足をお運びください。

0

☀大きくなりました ~6年PTA学年活動~

11月11(土) 6学年PTAの学年活動を行いました。

親子でゲームを行ったり、6年児童が修学旅行の様子を発表したり、そして6年間の成長を写真でふり返ったりしました。

また、元担任の青田先生もおいでくださり、青田先生の指揮で思い出の歌を親子で歌うことができました。

親子玉入れでは、大差で子どもたちが勝利し、修学旅行の思い出発表でも楽しい寸劇を企画して発表するなど、6年間の子どもたちの成長のすばらしさを感じるひとときになりました。

親子でゲームを行ったり、6年児童が修学旅行の様子を発表したり、そして6年間の成長を写真でふり返ったりしました。

また、元担任の青田先生もおいでくださり、青田先生の指揮で思い出の歌を親子で歌うことができました。

親子玉入れでは、大差で子どもたちが勝利し、修学旅行の思い出発表でも楽しい寸劇を企画して発表するなど、6年間の子どもたちの成長のすばらしさを感じるひとときになりました。

0

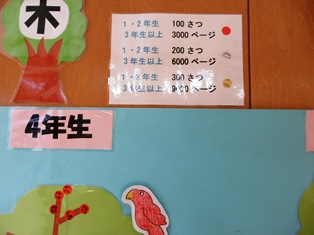

☀読書の秋② ~多読賞の木・読書ビンゴ~

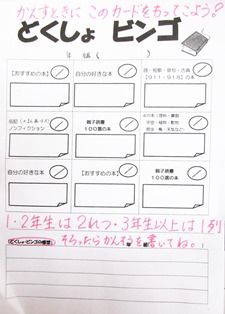

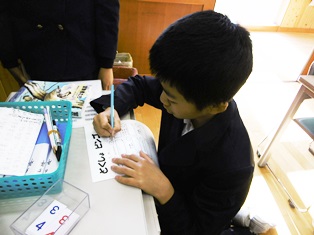

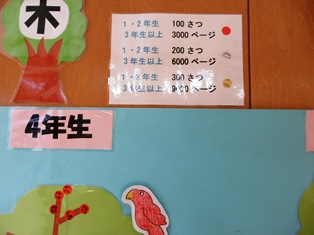

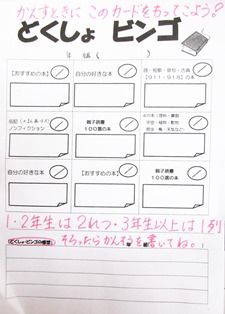

11月は、読書推進月間です。本宮小学校の図書室でも、読書に親しむよう、いろいろな企画を行っています。

①「多読賞の木」

1・2年生、3~6年生で読書の目安を決めて、達成すると赤、銀、金のシールに名前を書いてあり出されます。図書ボランティアの皆さんに作っていただいた学年ごとの木にすでに何人もの人が張り出されています。

②読書ビンゴ

いろいろな本のテーマが書いてある「どくしょビンゴカード」を使って、そのテーマにあった本を読み、縦、横、斜めのますを埋めていき、ビンゴを達成するものです。テーマが設定されているので、子どもたちは普段あまり読まない本も手に取るようになります。すでにビンゴを達成した児童もおり、2つめ3つめのビンゴに挑戦している児童もいます。

達成した子どもたちには、図書ボランティアさん達が、特製のしおりを準備してくださっています。図書委員も、お勧めの本を紹介したり、子どもたちの読書意欲がふくらむよう、いろいろな活動をしています。

今年から行っている、「お薦めの本100選」お読みになりましたか。本校図書室にもそろえてあります。親子で気軽に読める本もたくさんありますので、ぜひお子さんに話し、お借りください。

①「多読賞の木」

1・2年生、3~6年生で読書の目安を決めて、達成すると赤、銀、金のシールに名前を書いてあり出されます。図書ボランティアの皆さんに作っていただいた学年ごとの木にすでに何人もの人が張り出されています。

②読書ビンゴ

いろいろな本のテーマが書いてある「どくしょビンゴカード」を使って、そのテーマにあった本を読み、縦、横、斜めのますを埋めていき、ビンゴを達成するものです。テーマが設定されているので、子どもたちは普段あまり読まない本も手に取るようになります。すでにビンゴを達成した児童もおり、2つめ3つめのビンゴに挑戦している児童もいます。

達成した子どもたちには、図書ボランティアさん達が、特製のしおりを準備してくださっています。図書委員も、お勧めの本を紹介したり、子どもたちの読書意欲がふくらむよう、いろいろな活動をしています。

今年から行っている、「お薦めの本100選」お読みになりましたか。本校図書室にもそろえてあります。親子で気軽に読める本もたくさんありますので、ぜひお子さんに話し、お借りください。

0

☀ごはんおいしい! ~遊友クラブ・おにぎりづくり~

本校東校舎1階で、毎週金曜日、ボランティアの皆さんにより「遊友クラブ」が開かれています。

11月10日(金)は、新米を使ったおにぎりづくりを行いました。

お米ができるまでの苦労についてお話を聴いた後、精米器で玄米が精米される様子を見ました。精米の様子を初めて見る子どもも多く、みんな興味津々。

そしてラップに包まれたおにぎりを渡され、三角や丸など、自分が好きな形におにぎりを握りました。

まずは何もつけないで食べました。かめばかむほど新米の香りとお米の甘さが口いっぱいに広がりました。次は塩を少々ふっていただいて一口、最後は自分で塩をふっていただきました。一つのおにぎりで3つの味を味わうことができました。

遊友クラブでは、ボランティアの皆さんが子どもたちに遊びや様々な活動を通して、昔から行われてきた「普通のこと」を体験させていただいております。便利な世の中になりましたが、今回のようなシンプルな活動の中に、生きていく上で大切なものが隠されていると思います。

ボランティアの皆さんのご尽力に感謝申し上げます。

11月10日(金)は、新米を使ったおにぎりづくりを行いました。

お米ができるまでの苦労についてお話を聴いた後、精米器で玄米が精米される様子を見ました。精米の様子を初めて見る子どもも多く、みんな興味津々。

そしてラップに包まれたおにぎりを渡され、三角や丸など、自分が好きな形におにぎりを握りました。

まずは何もつけないで食べました。かめばかむほど新米の香りとお米の甘さが口いっぱいに広がりました。次は塩を少々ふっていただいて一口、最後は自分で塩をふっていただきました。一つのおにぎりで3つの味を味わうことができました。

遊友クラブでは、ボランティアの皆さんが子どもたちに遊びや様々な活動を通して、昔から行われてきた「普通のこと」を体験させていただいております。便利な世の中になりましたが、今回のようなシンプルな活動の中に、生きていく上で大切なものが隠されていると思います。

ボランティアの皆さんのご尽力に感謝申し上げます。

0

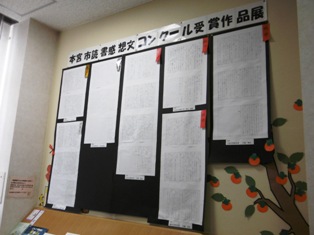

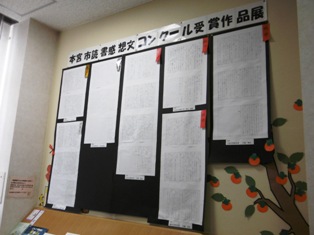

☀読書の秋 ~市読書感想文・読書感想画コンクール表彰~

11月3日(金)文化の日、しらさわ夢図書館で市読書感想文・読書感想画コンクールの表彰式が行われました。本校からは、読書感想文2作品、読書感想画2作品、合わせて3人の児童が入選し原瀬久美子本宮市教育長様より表彰を受けました。

本校児童が読書感想文の部で最優秀賞をいただき、表彰式のあと作品発表を行いました。「へいわってどんなこと」という本を読んで感じたことをもとに平和について一生懸命考え、平和の大切さと平和を守っていきたいという思いが伝わってくる素晴らしい作品でした。

読書感想文の入選作品と、読書感想画の応募作品は、しらさわ夢図書館に掲示・展示されていますので、ぜひご覧になってください。特に読書感想画は、全ての応募作品が展示されているので、本宮小学校の子どもたちの作品をたくさん見ることができます。

そして、しらさわ夢図書館に入ったついでに、親子で本を1冊借りてみませんか。何を読めば分からないときは、図書館の司書さん(青いエプロンを着けている方たちです。)に聞いてみてください。ぴったりの本を紹介してくださいます。

読書の秋です。ぜひ!!!

本校児童が読書感想文の部で最優秀賞をいただき、表彰式のあと作品発表を行いました。「へいわってどんなこと」という本を読んで感じたことをもとに平和について一生懸命考え、平和の大切さと平和を守っていきたいという思いが伝わってくる素晴らしい作品でした。

読書感想文の入選作品と、読書感想画の応募作品は、しらさわ夢図書館に掲示・展示されていますので、ぜひご覧になってください。特に読書感想画は、全ての応募作品が展示されているので、本宮小学校の子どもたちの作品をたくさん見ることができます。

そして、しらさわ夢図書館に入ったついでに、親子で本を1冊借りてみませんか。何を読めば分からないときは、図書館の司書さん(青いエプロンを着けている方たちです。)に聞いてみてください。ぴったりの本を紹介してくださいます。

読書の秋です。ぜひ!!!

0

☀応援ありがとうございました ~自由参観・校内マラソン大会~

11月2日(木)は、自由参観・校内マラソン大会においでいただき、ありがとうございました。

マラソン大会では、5・6年生が午前8時30分という早い時間のスタートにもかかわらず、たくさんの方が声援を送ってくださいました。1・2年生、3・4年生も更に多くの方々から温かい応援をいただき、子どもたちは普段に増して一生懸命走り抜きました。

子どもたちは、走る前に立てていた目標をふり返ったり自己記録と比べたりして自分たちの努力の成果をふり返っていました。来年のもとみや駅伝大会出場に向けて、さらなる目標を立てた子どももいました。雪が降るまで、まだマラソンタイムは続けます。

さて、教室にもたくさんの方においでいただきました。各教室の廊下には、子どもたちの絵を展示しておりましたので、子どもたちの力作も合わせてご覧いただきました。

また、今回は、道徳の授業も各学級で公開いたしました。来年度から道徳は新しい学習指導要領の内容で「特別の教科 道徳」として再スタートします。「考え議論する道徳」に授業も改善してるところですが、子どもたちの学ぶ姿についてお気づきのところがありましたら、ぜひお知らせください。

マラソン大会では、5・6年生が午前8時30分という早い時間のスタートにもかかわらず、たくさんの方が声援を送ってくださいました。1・2年生、3・4年生も更に多くの方々から温かい応援をいただき、子どもたちは普段に増して一生懸命走り抜きました。

子どもたちは、走る前に立てていた目標をふり返ったり自己記録と比べたりして自分たちの努力の成果をふり返っていました。来年のもとみや駅伝大会出場に向けて、さらなる目標を立てた子どももいました。雪が降るまで、まだマラソンタイムは続けます。

さて、教室にもたくさんの方においでいただきました。各教室の廊下には、子どもたちの絵を展示しておりましたので、子どもたちの力作も合わせてご覧いただきました。

また、今回は、道徳の授業も各学級で公開いたしました。来年度から道徳は新しい学習指導要領の内容で「特別の教科 道徳」として再スタートします。「考え議論する道徳」に授業も改善してるところですが、子どもたちの学ぶ姿についてお気づきのところがありましたら、ぜひお知らせください。

0

☀森ってすごい!! ~4年森林学習~

10月25日(水)、4年生はフォレストパークあだたらで森林学習を行いました。

間伐材を用いた木工クラフト。道具の安全な使い方を習って,それぞれのアイデアで作品に仕上げました。

森の案内人さんといっしょに森の中を歩きました。雨が降っても,樹木の葉が雨をさえぎってくれ,楽しく観察することができました。

間伐材を用いた木工クラフト。道具の安全な使い方を習って,それぞれのアイデアで作品に仕上げました。

森の案内人さんといっしょに森の中を歩きました。雨が降っても,樹木の葉が雨をさえぎってくれ,楽しく観察することができました。

0

☀歌声響く ~学習発表会~

学習発表会シリーズ最終回は、合唱部です。

合唱部は、今年、地区音楽祭で念願の『金賞』をいただきました。

合唱部の子どもたちは歌が大好きです。鼓笛隊演奏やもとみや駅伝、学習発表会の自分たちの発表の準備と、放課後練習の時間がとれない中、昼休みなど少しの時間でも練習時間を見つけて新曲の練習をしてきました。

この日は、この新曲「心の中にきらめいて」と音楽祭の課題曲「今だよ」を披露しました。さすが金賞受賞、美しい声を場内に響かせました。

6年生は、大きなステージでの発表はこの日が最後になることと思います。心を込めて全身で歌う姿に感動しました。この姿勢は、下級生に受け継がれていくことと思います。

合唱部は、今年、地区音楽祭で念願の『金賞』をいただきました。

合唱部の子どもたちは歌が大好きです。鼓笛隊演奏やもとみや駅伝、学習発表会の自分たちの発表の準備と、放課後練習の時間がとれない中、昼休みなど少しの時間でも練習時間を見つけて新曲の練習をしてきました。

この日は、この新曲「心の中にきらめいて」と音楽祭の課題曲「今だよ」を披露しました。さすが金賞受賞、美しい声を場内に響かせました。

6年生は、大きなステージでの発表はこの日が最後になることと思います。心を込めて全身で歌う姿に感動しました。この姿勢は、下級生に受け継がれていくことと思います。

0

☀白鳥は水面下で一生懸命足を動かしています。~学習発表会の舞台裏~

各学年の発表の様子を紹介しておりますが、学習発表会の舞台裏も紹介します。

出番を待つまでの子どもたちの不安そうな表情や係の仕事に打ち込む姿、発表が終わって仲間と喜ぶ様子など、子どもたちは、表に出ないところでもたくさんのことを経験し学んでいます。教室の学習だけでは学ぶことのできない大切な学習です。

発表のできばえだけでなく、準備も含めて、子どもたちのドキドキした気持ちや、やりぬいた達成感や充実感などについても、ぜひご家庭で聞いてあげてください。

出番を待つまでの子どもたちの不安そうな表情や係の仕事に打ち込む姿、発表が終わって仲間と喜ぶ様子など、子どもたちは、表に出ないところでもたくさんのことを経験し学んでいます。教室の学習だけでは学ぶことのできない大切な学習です。

発表のできばえだけでなく、準備も含めて、子どもたちのドキドキした気持ちや、やりぬいた達成感や充実感などについても、ぜひご家庭で聞いてあげてください。

0

☀『大切なもの』~学習発表会6年生~

<笑顔と感動、学習発表会> 6年学年通信「スクラム×スクラム」より~ 今年は「大切なもの」をテーマにした創作劇に取り組みました。6年生にとって、小学校最後の学習発表会になるので、子どもたちの意気込みはかなりのものでした。場面ごとの台詞を自分たちで考え、台詞に合わせてどう動くか演じるグループの中で何回も何回も話し合って、この劇を素晴らしいものにしようと6年生全員で取り組みました。

自分たちにとって「大切なもの」とは何なのか、会場の皆さんに伝わったでしょうか。

衣装を始め、保護者の皆様には大変お世話になりました。この劇をはじめ、この6年間の学習発表会での成長を、ご家族で語り合っていただければ幸いです。

自分たちにとって「大切なもの」とは何なのか、会場の皆さんに伝わったでしょうか。

衣装を始め、保護者の皆様には大変お世話になりました。この劇をはじめ、この6年間の学習発表会での成長を、ご家族で語り合っていただければ幸いです。

0

☀ 『大好き♡本宮!』~ 学習発表会3年生~

<ご支援ありがとうございました> 3年学年通信「スマイル」より

3年生は、総合的な学習の時間の学びを生かした発表を行いました。子どもたちがよく知っている(と思っていた)本宮のことやゲストティーチャーの伊藤豊子さんにうかがったことをもとにして劇にまとめました。

改めて調べたりまとめたりすると、今まで知らなかった本宮の魅力がたくさん見つかりました。また、北部若連の皆さんにも、お祭りの太鼓「しょうてん」と「たまや」を教えていただき、発表の中に取り入れました。

」

学校にあった太鼓台用の竹が割れてしまいどうしようか困っていたところ、保護者のご家庭から青竹をたくさん寄贈していただきました。ありがとうございました。用務員の武田さんに節を抜いていただき、今回は新しい竹で発表することができました。重ねて御礼申し上げます。

3年生は、総合的な学習の時間の学びを生かした発表を行いました。子どもたちがよく知っている(と思っていた)本宮のことやゲストティーチャーの伊藤豊子さんにうかがったことをもとにして劇にまとめました。

改めて調べたりまとめたりすると、今まで知らなかった本宮の魅力がたくさん見つかりました。また、北部若連の皆さんにも、お祭りの太鼓「しょうてん」と「たまや」を教えていただき、発表の中に取り入れました。

」

学校にあった太鼓台用の竹が割れてしまいどうしようか困っていたところ、保護者のご家庭から青竹をたくさん寄贈していただきました。ありがとうございました。用務員の武田さんに節を抜いていただき、今回は新しい竹で発表することができました。重ねて御礼申し上げます。

0

☀ 『パオパオ(宝宝)の木 ~共に生きる~』 ~学習発表会5年生~

<ご声援ありがとうございました!!> 5年学年通信「GO! GO! 5」より

5年生がトップバッターということで、朝早くから会場にお越しいただきありがとうございました。5年生の劇『パオパオの木』はいかがだったでしょうか。

帰りの会で感想を聞くと、どの子も満足げに「成功したね!」と答えていました。

今回の学習発表会は、鼓笛隊パレード、宿泊学習、もとみや駅伝と並行して練習を進めてきました。昼休みの時間も使って場面ごとの練習をしたこともありました。忙しい毎日でしたが、子どもたちなりにがんばって練習を積み重ねてきました。これもひとえに保護者の皆様のご理解とご支援のおかげです。ありがとうございました。

宿泊学習、そして学習発表会を通して、子どもたち相互のつながりが深くなり、学年のまとまりが出てきました。これをステップにしてまた子どもたちと共に歩んでまいります。

5年生がトップバッターということで、朝早くから会場にお越しいただきありがとうございました。5年生の劇『パオパオの木』はいかがだったでしょうか。

帰りの会で感想を聞くと、どの子も満足げに「成功したね!」と答えていました。

今回の学習発表会は、鼓笛隊パレード、宿泊学習、もとみや駅伝と並行して練習を進めてきました。昼休みの時間も使って場面ごとの練習をしたこともありました。忙しい毎日でしたが、子どもたちなりにがんばって練習を積み重ねてきました。これもひとえに保護者の皆様のご理解とご支援のおかげです。ありがとうございました。

宿泊学習、そして学習発表会を通して、子どもたち相互のつながりが深くなり、学年のまとまりが出てきました。これをステップにしてまた子どもたちと共に歩んでまいります。

0

☀ 『元気! 全身を使って』 ~学習発表会4年生~

<かっこよさ満点!!>4年学年通信『元気!』より

子どもたちはそれぞれのめあてをもって練習に取り組み、学習発表会を迎えました。

組体操は、最近の小学校ではあまり見られないものですが、子どもたちが力を合わせて作り上げることを経験してほしいと考え取り入れました。マット運動やなわとび運動もなかなか見ていただけないので良い機会となればうれしいです。

ぜひ、子どもたちの自信や励みにつながるような感想をお子さんにお伝えください。

子どもたちはそれぞれのめあてをもって練習に取り組み、学習発表会を迎えました。

組体操は、最近の小学校ではあまり見られないものですが、子どもたちが力を合わせて作り上げることを経験してほしいと考え取り入れました。マット運動やなわとび運動もなかなか見ていただけないので良い機会となればうれしいです。

ぜひ、子どもたちの自信や励みにつながるような感想をお子さんにお伝えください。

0

☀ 『せかいの1・2・3』~学習発表会2年生~

<ご協力いただきありがとうございました> ~2年学年通信「なかよし2」より~

劇の役はもちろんですが、劇で使う小道具を作ったり、飛行機などの大道具の出し入れを行ったり、見えないところでも一人一人が自分の役割を果たしていました。発表会当日も、お互いに声を掛け合って上手に演技しようとがんばる姿が見られ、みんなで協力することのよさや力を合わせて取り組むことの大切さを学ぶことができました。

保護者の皆様には、役に合わせた服装の準備やお子さんの健康管理など、ご多用中のところたくさんのご支援・ご協力をいただき本当にありがとうございました。

劇の役はもちろんですが、劇で使う小道具を作ったり、飛行機などの大道具の出し入れを行ったり、見えないところでも一人一人が自分の役割を果たしていました。発表会当日も、お互いに声を掛け合って上手に演技しようとがんばる姿が見られ、みんなで協力することのよさや力を合わせて取り組むことの大切さを学ぶことができました。

保護者の皆様には、役に合わせた服装の準備やお子さんの健康管理など、ご多用中のところたくさんのご支援・ご協力をいただき本当にありがとうございました。

0

☀ 『もとしょう かるた』 ~学習発表会1年生~

<がんばった学習発表会> ~1年学年通信「すくすく」より~

1年生にとって、小学校で行う初めての発表会でした。練習を始めたときには全く声が通らず、自分の立つ場所も見つけられず右往左往していましたが、この1か月で、大きな声で自分を表現し友達と協力して動きを合わせることもできるようになりました。10月18日に幼稚園や保育所の子どもたちと先生方に発表を見ていただき、たくさんのおほめの言葉をいただいたことも大きな励みになりました。

子どもたちの大きな成長を感じた1か月でした。保護者の皆様の温かい励まし、ありがとうございました。

1年生にとって、小学校で行う初めての発表会でした。練習を始めたときには全く声が通らず、自分の立つ場所も見つけられず右往左往していましたが、この1か月で、大きな声で自分を表現し友達と協力して動きを合わせることもできるようになりました。10月18日に幼稚園や保育所の子どもたちと先生方に発表を見ていただき、たくさんのおほめの言葉をいただいたことも大きな励みになりました。

子どもたちの大きな成長を感じた1か月でした。保護者の皆様の温かい励まし、ありがとうございました。

0

☀ たくさんの拍手 ありがとうございました。~学習発表会~

10月21日(土)は、荒天にもかかわらず、学習発表会においでいただきありがとうございました。

皆様の声援と拍手を受けて、子どもたちは、いつもより気持ちが入った発表になりました。温かい励ましと称賛の拍手、本当にありがとうございました。

学年ごとにたくさんの名場面がありますので、数回に分けてお届けいたします。

なお、本日の駐車場については、大変にご不便をおかけしてすみませんでした。特に第3校庭は、田んぼのようになってしまい、申し訳ありません。狭い校地周辺の道路、水はけの悪い校庭に雨天という悪条件が重なり、ご苦労をおかけいたしました。重ねてお詫び申し上げると共に、本校の状況について、なにとぞご理解くださいますようお願い申し上げます。

皆様の声援と拍手を受けて、子どもたちは、いつもより気持ちが入った発表になりました。温かい励ましと称賛の拍手、本当にありがとうございました。

学年ごとにたくさんの名場面がありますので、数回に分けてお届けいたします。

なお、本日の駐車場については、大変にご不便をおかけしてすみませんでした。特に第3校庭は、田んぼのようになってしまい、申し訳ありません。狭い校地周辺の道路、水はけの悪い校庭に雨天という悪条件が重なり、ご苦労をおかけいたしました。重ねてお詫び申し上げると共に、本校の状況について、なにとぞご理解くださいますようお願い申し上げます。

0

☀いよいよ学習発表会

明日10月21日(土)は学習発表会です。

10月18日(水)に全校合唱の練習を行いました。

今年は「校歌」と「気球に乗ってどこまでも」を全校児童360名で歌います。「気球に乗ってどこまでも」は、5・6年生が低音部を歌って、2部合唱でお届けします。元気なそして美しい歌声をお楽しみに。

この日は、1年生の開会の言葉やテーマ発表も練習しました。内容は秘密です。明日の本番をお楽しみに。

学年の発表もそれぞれの学年のカラーを生かした発表をそろえております。子どもたちの心を込めた演技で、開場の皆さんが笑顔に包まれるようになるとよいと思います。プログラムは、次の通りです。

明日は、午前8時開場、午前8時30分開会です。

なお、駐車場が限られている上、第2・第3校庭もぬかるんだ状態でかなり状況が悪いです。節車のご協力をよろしくお願いいたします。

10月18日(水)に全校合唱の練習を行いました。

今年は「校歌」と「気球に乗ってどこまでも」を全校児童360名で歌います。「気球に乗ってどこまでも」は、5・6年生が低音部を歌って、2部合唱でお届けします。元気なそして美しい歌声をお楽しみに。

この日は、1年生の開会の言葉やテーマ発表も練習しました。内容は秘密です。明日の本番をお楽しみに。

学年の発表もそれぞれの学年のカラーを生かした発表をそろえております。子どもたちの心を込めた演技で、開場の皆さんが笑顔に包まれるようになるとよいと思います。プログラムは、次の通りです。

明日は、午前8時開場、午前8時30分開会です。

なお、駐車場が限られている上、第2・第3校庭もぬかるんだ状態でかなり状況が悪いです。節車のご協力をよろしくお願いいたします。

0

☀みんなの力で ~もとみや駅伝~

10月15日(日)の『もとみや駅伝』に、本校から6つのチームが出場しました。

スタート前に、チームの心を一つに合わせるために、円陣を組んで気合いをかけ、スタートしました。

前半は粘って走り、後半、上り坂でためてきた力を一気に出す作戦。各チームとも、苦しさを沿道の応援を受けて吹き飛ばし、見事,走り抜きました。

そして、ドキドキの表彰式。見事、Aチームが優勝、Bチームが8位入賞、Cチーム・Dチーム・Eチーム・Fチームも、たすきをつないで完走しました。また、Aチームは、6・7・8・9区で小学生の部の区間賞をとりました。

子どもたちは、この2か月間、ほんとうによく努力を続けました。選手が発表になったあとも、補欠に回った子どもも、選手になれなかった子どもも、練習を続けました。今回のAチームの優勝は、そんな子どもたちの心が一つになってとれた賞だと思います。

保護者の皆様には、毎日の練習後のお迎えや、当日の送迎、応援と、熱いご支援ご協力、本当にありがとうございました。また、各チームの補欠の選手の保護者の皆様には、当日の万が一のエントリー変更に備えて早朝からおいでいただきました。そしてお子さんの出場がないにもかかわらず、応援をいただきました。重ねて御礼申し上げます。

スタート前に、チームの心を一つに合わせるために、円陣を組んで気合いをかけ、スタートしました。

前半は粘って走り、後半、上り坂でためてきた力を一気に出す作戦。各チームとも、苦しさを沿道の応援を受けて吹き飛ばし、見事,走り抜きました。

そして、ドキドキの表彰式。見事、Aチームが優勝、Bチームが8位入賞、Cチーム・Dチーム・Eチーム・Fチームも、たすきをつないで完走しました。また、Aチームは、6・7・8・9区で小学生の部の区間賞をとりました。

子どもたちは、この2か月間、ほんとうによく努力を続けました。選手が発表になったあとも、補欠に回った子どもも、選手になれなかった子どもも、練習を続けました。今回のAチームの優勝は、そんな子どもたちの心が一つになってとれた賞だと思います。

保護者の皆様には、毎日の練習後のお迎えや、当日の送迎、応援と、熱いご支援ご協力、本当にありがとうございました。また、各チームの補欠の選手の保護者の皆様には、当日の万が一のエントリー変更に備えて早朝からおいでいただきました。そしてお子さんの出場がないにもかかわらず、応援をいただきました。重ねて御礼申し上げます。

0

☀9月のワンシ-ン 2

3年生は、北部の若連の皆さんにお祭りの太鼓を教えていただきました。10月21日(土)の学習発表会で披露する予定です。どうぞお楽しみに。

今年の鑑賞教室は、劇団「風の子」の皆さんによる『モンゴルの白い馬』(光村図書の2年生の教科書に載っていた『スーホの白い馬』と同じ内容のモンゴルの民話をもとにしたお話です。)を鑑賞しました。迫真の演技に、保護者の皆様を含めた会場の400人が感動に包まれました。

元気キッズサポーターの方と一緒に、体育の時間や休み時間、クラブ活動などで、運動に親しんでいます。

本宮小学校では、縦割り班清掃を始め、学年の枠を外した異学年の交流を進めています。毎月1回昼休みを、『わくわくタイム』として高学年のリードで鬼ごっこをしたりゲームをしたりする時間を作っています。

今年の鑑賞教室は、劇団「風の子」の皆さんによる『モンゴルの白い馬』(光村図書の2年生の教科書に載っていた『スーホの白い馬』と同じ内容のモンゴルの民話をもとにしたお話です。)を鑑賞しました。迫真の演技に、保護者の皆様を含めた会場の400人が感動に包まれました。

元気キッズサポーターの方と一緒に、体育の時間や休み時間、クラブ活動などで、運動に親しんでいます。

本宮小学校では、縦割り班清掃を始め、学年の枠を外した異学年の交流を進めています。毎月1回昼休みを、『わくわくタイム』として高学年のリードで鬼ごっこをしたりゲームをしたりする時間を作っています。

0

☀9月のワンシ-ン 1

9月にお知らせできなかった子どもたちの様子をお届けします。

今年もグリーンカーテンに挑戦しました。環境委員のお世話でぐんぐん伸びて、2階の窓を超えました。環境委員は、花いっぱい運動の花壇の世話にも一生懸命取り組みました。

1年生も食育教室で、関和先生のお話を聞きました。

6年生は、福祉体験学習で、車いすや目の不自由な方の生活を体験しました。

2年生は、町探検に行ってきました。学習ボランティアの保護者の皆さんにも大変お世話になりました。ありがとうございました。

保護者の皆様にとっていただいた写真も使わせていただきました。

今年もグリーンカーテンに挑戦しました。環境委員のお世話でぐんぐん伸びて、2階の窓を超えました。環境委員は、花いっぱい運動の花壇の世話にも一生懸命取り組みました。

1年生も食育教室で、関和先生のお話を聞きました。

6年生は、福祉体験学習で、車いすや目の不自由な方の生活を体験しました。

2年生は、町探検に行ってきました。学習ボランティアの保護者の皆さんにも大変お世話になりました。ありがとうございました。

保護者の皆様にとっていただいた写真も使わせていただきました。

0

☀のこさず食べよう ~3年 食育教室~

本宮小学校では、栄養教諭の関和裕子先生などにおいでいただき、各学級で、食育教室を開催しております。

10月12日(水)は、3年生がバランスのとれた食事をテーマに学習しました。

誰でも好きな食べ物がある反面、苦手な食べ物もあります。でも、子どもたちがより健康に成長していくためには、いろいろなものを食べて栄養のバランスをとることが大切です。

子どもたちは、野菜より肉類を好む傾向がありますが、関和先生から、3つの栄養グループを3色に分けて分かりやすく教えていただき、それぞれのグループが大切な役割を果たしていることを知りました。

人間の味覚は、年齢と共に分化し発達していきます。好きだからと言ってそればかり食べるのではなく、食物アレルギーは別ですが、苦手な食材でも食わず嫌いのままにせず、少しずつ挑戦していくことも大切だと思います。

10月12日(水)は、3年生がバランスのとれた食事をテーマに学習しました。

誰でも好きな食べ物がある反面、苦手な食べ物もあります。でも、子どもたちがより健康に成長していくためには、いろいろなものを食べて栄養のバランスをとることが大切です。

子どもたちは、野菜より肉類を好む傾向がありますが、関和先生から、3つの栄養グループを3色に分けて分かりやすく教えていただき、それぞれのグループが大切な役割を果たしていることを知りました。

人間の味覚は、年齢と共に分化し発達していきます。好きだからと言ってそればかり食べるのではなく、食物アレルギーは別ですが、苦手な食材でも食わず嫌いのままにせず、少しずつ挑戦していくことも大切だと思います。

0

☀宿泊学習~ただいま帰りました~

5年生が、全員そろって元気に帰ってきました。

3日間でしたが、ぐっと成長したように見えます。最初は全くまとまらなかった班活動も、失敗やピンチを乗り越えるたびに班の心が一つになっていきました。「もっと泊まっていたい。」「もう一度行きたい。」という声が聞かれました。宿泊を通しての学習で、たくさんのことを感じ、学んできたようです。

保護者の皆様には、お忙しい中、お迎えにおいでいただき、誠にありがとうございました。子どもたちの土産話をどうぞお聞きください。

3日間でしたが、ぐっと成長したように見えます。最初は全くまとまらなかった班活動も、失敗やピンチを乗り越えるたびに班の心が一つになっていきました。「もっと泊まっていたい。」「もう一度行きたい。」という声が聞かれました。宿泊を通しての学習で、たくさんのことを感じ、学んできたようです。

保護者の皆様には、お忙しい中、お迎えにおいでいただき、誠にありがとうございました。子どもたちの土産話をどうぞお聞きください。

0

☀宿泊学習~3日目の生活③~

最後の昼食です。うどん,そば,パスタ,ピラフ,もちろんおかわり自由。食べたら元気が復活してきました。

退所式も立派に行い,お世話になった所員のみなさんへお礼の気持ちを伝えることができました。

たくさんのすばらしい思い出ができました。

退所式も立派に行い,お世話になった所員のみなさんへお礼の気持ちを伝えることができました。

たくさんのすばらしい思い出ができました。

0

☀宿泊学習~3日目の生活②~

風が強く寒いということもあり、子どもたちには疲労の表情も・・・。でも、オリエンテーリングではみんなで励まし合って活動し、班の絆が更に強くなりました。

0

☀宿泊学習~3日目の生活①~

最終日の朝,みんな元気です。

朝の集いも礼儀正しく参加することができました。

朝食も余裕で平らげていました。

朝の集いも礼儀正しく参加することができました。

朝食も余裕で平らげていました。

0