カテゴリ:今日の出来事

落ち着いて学ぶ(1年)

12月8日 1年生が国語科の学習中。昔話「おかゆの おなべ」の場面分けを、先生と一緒に確認していました。ふと学級全体を見回すと、どの子も椅子にしっかり座っていることに気付きました。体幹がしっかりしてきたんですね。姿勢が整うと共に勉強をがんばろうという意識も高まってきたように感じます。

学習習慣も大切な生活習慣。落ち着いて学ぶ1年生でした。

よい習慣を積み上げて(1年)

12月8日 4校時に1年教室に入ってみると、机の上にはコップと歯ブラシが準備されていました。教室に戻ってきて、すぐに給食の用意を始めるための事前の準備です。

目立たたないところではありますが、学校ではこのような生活習慣を4月から一つずつ積み上げてきました。今では、当たり前のように準備を行う1年生。しっかりとした生活習慣は、学校生活の充実や学習への取組にも影響していきます。

これからも、一つずつ丁寧によい習慣を積み上げていきます。

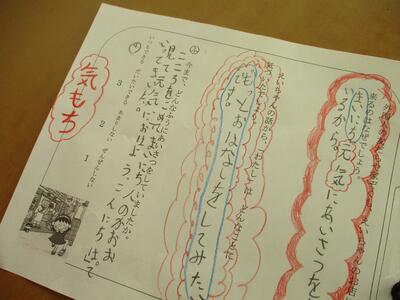

自分を見つめる道徳科(2年)

12月8日 2年生が道徳科で「礼儀」の内容について考えを深めていました。低学年では、はきはきとした気持ちのよい挨拶や言葉遣いなどを身に付けることを通して、明るく接することのできる子どもを育てていきます。

挨拶については、日常生活でも指導をしていますが、道徳科では「今までの自分を見つめる」ことを大切にしています。教材を通して、挨拶の大切さについて考えた後、

「みんなは、今まで挨拶はできていたかな。」

と先生は投げかけます。子どもたちは、「うーん」とつぶやきながら、今までの自分を振り返り、ワークシートに記入していました。そして、友達同士意見を交流していました。自己を振り返る、伝え合うことは、よりよい生き方を考える素地にもなるものです。

学校全体で週に1度の道徳科の授業を大切に積み重ね、子どもたち一人一人の「心の根」を丁寧に育てていきます。

本当の力(春蘭)

12月8日 今日、春蘭学級の先生は午前中不在だったため、子どもたちは、一日、交流先の学級で過ごしました。感心したのは、教室を移動する際、椅子をしっかりと机の中に入れて、机の上もきれいに整理していたこと。誰に指示されたのでもなく、自分で考えて、行動していることがよくわかりました。

子どもの本当の力は、先生が不在の時に見えるもの。誰もいない教室を見ながら、とてもうれしい気持ちになりました。

「折り合い」をつける力(3年)

12月8日 3年生が学級会の真っ最中。議題は「2学期のお楽しみ会をしよう」。みんなで何をして遊ぶかを考えていました。

みんな一人一人考えが違うのは当たり前。でも、何かに決めなければ活動はできません。ですから、決めるためには、意見を合体したり、ある程度譲り合ったりしていくことが必要になります。これを「折り合い」と言いますが、現代の子どもたちに育てたい大切な力でもあります。

すべてのことが白か黒で決められれば、こんなに楽なことはないのですが、実際の社会は白と黒のはざまで、お互いの納得を目指して進んでいきます。言い換えれば「対話の力」とも言えます。

さて、3年生はどんな「折り合い」がついたのでしょうか。引き続き、学級会の時間を大切にし、「話合い」の経験をしっかりと積み重ねていきます。

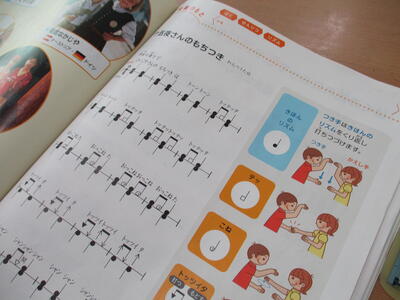

「遊び歌」を楽しんで(3年)

12月8日 3年生が音楽科の学習で「遊び歌」を楽しんでいました。歌いながら体を動かす「遊び歌」は、世界各地にもあります。世界の「遊び歌」を比べるのも楽しいところです。

今日は、日本の「遊び歌」に挑戦していました。独特のリズムに、

「むずかしい~!」

と言いながらも、楽しく最後までがんばっていました。学びを楽しむ3年生でした。

よさやちがいを感じて(5年)

12月7日 5年生が図画工作科の学習で、世界の名画を鑑賞していました。ここでは、様々な作品のよさやちがいを見つけ、何が描かれているか、形や色、描き方など、気付いたことや感じたことを話し合うようになります。5年生は、ただ見るだけでなく、実際に描いてみることで、その絵の特徴をつかもうとしていました。

フェルメール、ゴッホ、ムンク、ピカソ、北斎など、古今東西の名画を鑑賞する子どもたち。現代アートの代表格であるバンクシーに興味を示す子もいました。教室はさながら小さな美術館。

来週もこの学習は続くとのこと。子どもたちは、世界の名画に何を感じ、何を想像したのか、子どもたちの感想がとても楽しみです。

かけ算九九、がんばっています(春蘭)

12月7日 春蘭学級の2年生が、かけ算九九の練習問題に取り組んでいました。静かな空気の中、どの子も集中して取り組んでいました。この落ち着いた雰囲気がすばらしい!

かけ算九九は、6、7の段あたりになるとぐんと難しくなります。小学校の学習内容は、子どもの成長に合わせて絶妙に配置されています。つまり、学習は覚えるに適した「時期」があるということ。この時期を大切にして、丁寧な指導を繰り返していきます。

こんだてを工夫して(6年)

12月7日 6年生が家庭科の調理実習中。調理実習は子どもたちにとって楽しみな学習の一つであり、やり遂げる達成感を味わうことができます。

今日は、それぞれのグループごとに献立を考えていました。食材や分量、調理法についても自分たちで調べたようです。今までの家庭科の学習で積み重ねてきたことを、バランスのよい献立という形に表していました。

「君、絶対、家でもやってるね」的な手馴れた手つきで卵料理をつくる子もいれば、緊張感に包まれながら、恐る恐る炒め物にチャレンジする子もいて、それぞれの子どもたちにとって貴重な体験となったようです。

家庭科の学習で大切なことは、ダジャレのようですが「家庭科の家庭化」と言われています。家庭科で学習したことが、家庭の中でよりよく生かされていくことを目指しています。もちろん、大人が調理した方が、早く手際がよいのですが、ぜひ、ご家庭でも子どもたちに調理の機会を与えていただければありがたいです。体験は何よりの学びです。

そして、何より、ご家族の「おいしい!」の一言が、子どもたちの意欲を一層高めていきます。

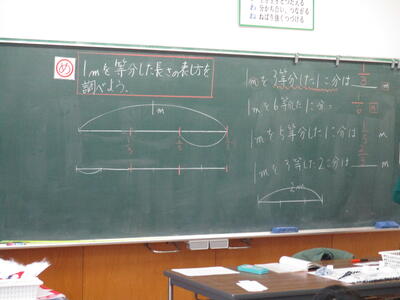

2メートルの1/3は?(3年)

12月1日 3年生が算数科「分数」の学習中。1メートルを3つに分けたうちの一つ分は、1/3メートルと表すことを学習していたのですが、そこで「?」生まれました。

「じゃあ、2メートルの1/3は、何メートルなの?」

この問いをきっかけに、みんなで頭を悩ませました。

今後、学習する内容なのですが、指示されたことだけを考えるのではなく、自分から「?」を生み出し、みんなであれやこれやと考えてみることは、自ら学ぶ意識そのものとなっていきます。近くの人と話し合いながら自分の考えを伝え合う3年生でした。

火事からくらしを守る(3年)

12月1日 3年生が社会科「火事からくらしを守る」の学習で、学校にある消火設備を探していました。日々、何気なく見ている景色も、視点をもってあらためて見つめ直してみると見え方が変わってきます。

「あっ、これもじゃない?」

そう言いながら、天井に設置してある設備を見つけた子がいました。自分で調べるからこそ、その体験は強い記憶として残ります。岩根小では、五感を使った学びも大切にしています。

3年生のすばらしかったところをもう1つご紹介。それは学習者としての態度です。授業中に校内を探し回るので、「静かに探す」ということが、絶対の約束事になります。3年生は、その約束をしっかり守って見学をしていました。

「〇年〇組、授業やってるよ。静かにしよう。」

と声を掛け合う姿も見られ、子どもたちの成長を感じました。

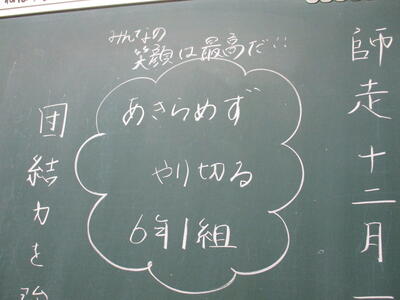

人と人をつなぐ学級会(6年)

11月30日 6年1組が校庭で元気に運動をしていました。体育?いや運動着ではないし…、そう、実はこれ「学級会」の授業です。

「学級の絆を深める集会」について話し合った子どもたち。自分たちでよりよい学校生活を目指し、自分たちで話し合い、自分たちで考え、自分たちで準備し、自分たちで運営する。すべて、自分たちで実践するからこそ、そこには学級オリジナルの文化がつくられていきます。

最初の種目はサッカーのようです。男子も女子もみんな混ざり合ってボールを追いかけます。どうしてもこの時期、男女がわかれて遊ぶことが多くなるのですが、学級会は人と人をつなげます。うまいも下手もない、ただみんなで無邪気に思い切り遊ぶことが楽しいようです。

続いての種目は「エンドレスリレー」。名前だけ聞くと,大人はめまいがしそうになる恐ろしいタイトルの遊びですが、子どもたちには大人気。ルールはいたってシンプル。2つのチームが反対側からスタートして、相手チームに追いついた時点で終了。走る順番なども子どもたち同士で考えているようです。

自然と沸き起こる飾り気のない素直な応援。マスク越しにも笑顔が伝わってきます。

そして、一昼夜に及ぶかと思われたこのレースもようやく決着。

ここで終わらないのが学級会の醍醐味です。子どもたちは、しっかりと考えています。この集会を盛り上げるために、表彰状も用意していたのです。なかなかやりますね( ^^) 。

あらためて思います。子どもは、大人がいつもお膳立てしなくてもできる存在なのだということを。必要なのは「場」と「子どもの力を信じる気持ち」だけです。

集団にはいろいろな個性があり、学年が上がれば、いつも収まりがよいことばかりではありません。でも、力を合わせるときは、全力で取り組む。こんなことを学ぶのも学校という場所です。あきらめずにやりきった子どもたちに、心からの拍手を送ります。

目標に向かって ~鼓笛練習~(4年)

11月30日 大きく息を吸い込んで~、一気に吐く!ティッシュは高く舞い上がる。

一心不乱にティッシュに息を吹きかける4年生。これは、鼓笛隊の金管楽器を目指す子どもたちの練習風景です。金管楽器は、肺活量も必要ですし、細く鋭く息を吐き出す技術も求められます。金管楽器のパートを手にするために、一生懸命に練習をしていました。

「うまい!!!」

先生に力強くほめられると、もっともっと高くティッシュを吹き上げようとがんばっていました。そんな素直さも4年生のかわいいところです。

目標に向かって励む4年生。難しいことに挑戦すること、本気でがんばることの大切さを、鼓笛練習を通して学んでいます。

自分のよさを知って(2年)

11月30日 子どもたちの心を育てる上で、週に1度の道徳科の授業は欠かせないものです。今日は、2年生が「個性の伸長」について考えを深めていました。教材を通して自分の考えを伝える子どもたち。互いの考えを聞き合うことは、様々な考えに触れることでもあります。

また、道徳科で大切なことは、今までの自分を見つめること。自分を振り返ることで、今よりよりよく生きようとする思いを高めることができます。

子どもたちが、自分にたくさんの長所があることに気付き、実感できるよう、日常生活でもよさを見取り、価値付けていきます。

青空にトス(5年)

11月25日 青空のもと、体育科の学習でソフトバレーボールを楽しむ5年生。時折吹き付ける強風にへこたれることなく、トスが何回続くか挑戦していました。

生き生きとした表情がいつもすてきな5年生です。

成長を感じて(1年)

11月25日 1年生教室では、先生が教科書に載っている昔話を読んでいました。成長を感じたのは、先生と一緒に教科書を読む1年生の姿です。正しい姿勢で、しっかりと教科書を持って読んでいました。体幹もしっかり育ち、椅子にも長い時間座ることができるようになりました

入学してから、もうすぐ8ヶ月。真剣に学習する子どもたちの姿に成長を感じました。この成長をしっかりと捉え、認め、価値付けていきたいと強く思いました。。

聴くということ

11月25日 今日は読み聞かせボランティアの方の来校日です。ボランティアの皆様は、子どもたちが少しでも本に興味がもてるよう、学年の発達に応じた本を選んできてくださいます。そのお心配りに感謝するばかりです。

さて、うれしかったことがもう一つ。

「子どもたちの、聴き方が上手になっていますね。」

とお褒めの言葉をいただきました。

今、本校では「話を聴く意識・態度」を高める指導を続けています。話にしっかりと耳を傾けることは、大切なマナーでもあります。大人になっても通用する「聴く」ということ。これからも丁寧に指導を行っていきます。

支えに感謝して ~図書ボランティア~

11月22日 図書室に入ってみると、図書ボランティアの皆様が図書室の掲示づくりをされていました。

岩根小学校の図書館は、児童数に比べ広いとは言えないのですが、月ごとにすてきな掲示が飾られていて、子どもたちが思わず足を運びたくなる場所になっています。そんな素敵な掲示を作ってくださっているのが、図書ボランティアの皆様です。

あらためて思うのですが、岩根小は、本当に地域の方々に支えられている学校です。子どもたちの学校生活が、楽しくて、豊かなものになるようお力添えをいただいています。この場を借りて、御礼申し上げます。

さて、今回の掲示、木やカラフルな飾りつけが目に入りました。12月の掲示ということは…、そう、子どもたちが楽しみにしているあの行事、クリスマスがテーマのようです。完成が楽しみです。

最高!カレーパーティー(春蘭)

11月18日 春蘭学級は、全学級合同でカレーパーティーを楽しみました。ご飯は学校で炊きました。あつあつのご飯の上に、それぞれが持ち寄ったカレーをかけて「いただきます。」

いろいろなルーを味わいながら、楽しく食べることができました。最後は、自分たちでお皿も洗って、しっかりと片付けまで行いました。

おなかいっぱい、楽しさいっぱいの、カレーパーティーでした。

お弁当、大好き!

11月18日 今日はお弁当の日でした。子どもたちは、お弁当が大好き。大好物のおかずも、おいしいデザートも楽しみですし、色とりどりのかわいい盛り付けも子どもたちの心をわくわくさせます。

「僕、お弁当だいすき。」

と話しかけてきた子がいました。当然のことながら、ほとんどの子どもが完食。お弁当パワーってすごいですね。

保護者の皆様には、平日の朝早くから、お弁当を作っていただきありがとうございました。あらためて感謝いたします。