本宮小の日々

算数検定 チャレンジする子どもたちにエールを!

算数科は、積み重ねが大切な教科と言われます。

学年が進むにつれて、苦手科目にならないためにも、小学生のうちにしっかり基礎となる力を身につけさせたいものです。

学習の動機付けはさまざまありますが、「算数検定を受験する」というのもそのひとつ。

今日11月11日(金)の放課後、希望者による「算数検定(実用数学技能検定)」があり、1~6年生の申し込んだ子どもたち、46名が取り組みました。

自分が好きなこと、得意なことを見つけて、どんどんチャレンジする子どもたち・・・素晴らしいなぁ。

チャレンジ精神が旺盛で、何にでも意欲的に取り組むことができる子は、あらゆる面でぐんぐん伸びていくものです。失敗を恐れず、チャレンジする子どもたちにエールを送ります!

芸術の秋 本小美術館

10月の図工の時間を中心に、子どもたちが何時間もかけて作り上げた力作が、各教室の廊下に展示されています。

題して、「本小美術館」。

1.2年生は、想像を広げて、ダイナミックかつ、かわいらしく。学年が進むにしたがって、細部をよく観察したり、構図を工夫したりして描けるようになり、また、絵筆を使った彩色に丁寧さが加わってきます。教室を巡ることで、子どもたちの6年間の成長を感じることができます。

今日11月11日(金)の4校時には4年生が、5校時には3年生と5年生が、各教室の廊下を巡って、友だちの作品を鑑賞していました。

子どもたちは、友だちの作品を鑑賞しながら、「色がいいね」「ここの描き方が上手だね」と感想を口にしたり、ワークシートに記入したりしていました。

6年生理科 てこのはたらき

6年生の理科は現在、「てこのはたらき」の学習をしています。

今日11月11日(金)の5校時、2組の教室で、実験用のてこを使って、「てこが水平になるときのきまり」について、調べていました。

グループごとにどうしたらつり合うのか、話し合いながら実験を繰り返し、きまりを発見していました。

「これ、かけ算じゃね?」

「重さと距離、かければ・・・。」

「じゃ、こうすればつりあう。」

よいつぶやきが聞こえてきます。

それぞれの考えを出し合い、共に学習するよさを感じながら学習に取り組んでいますね。

1年生算数科 ひきざん

1年生の算数は現在、「ひきざん」(11~18から1位数をひく繰り下がりのあるひき算)の学習をしています。「14-9」や「12-6」といった引き算です。

これまでは「18-5」のように、引かれる数の1の位から、単純に引くことができましたが、今度はそうはいきません。

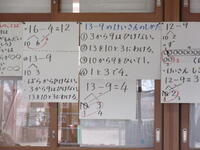

今日11月11日(金)の2校時、1組の教室で「14ー8のけいさんはどうすればいいのかな」の授業がおこなわれました。「引かれる数14を10と4に分けて、10から8を引く」という計算の仕方を確実に理解するとともに、それを正しく用いることができるようにするのがねらいです。

子ども達は、これまでに学習した「13-9」や「12-9」のやり方を思い出しながら、ブロックを操作し、言葉と結びつけ、順序立てて計算することができました。

また、前時にまとめた「計算のしかた」という掲示物を手がかりに、友だち同士で説明することもできました。

計算技能はもちろん、聞く人が分かるよう、根拠をもとに説明する力も高まっています。

2年生算数科 かけ算の式の意味を見直そう!

2年生の算数は現在、かけ算の学習をしています。

これまで、問題文を読んで、絵図などを手がかりにし、かけ算の式を導き出す学習をしてきた2年1組の子どもたち。今日11月10日(木)の2校時は、改めて、かけ算の式の意味を見直す学習をしました。

かけ算九九は暗記できているにもかかわらず、かけ算の問題場面を正しく式に表せないというパターン、じつは少なくありません。

そこでこの時間は、これまで「お話(問題文)→操作(おはじき・ブロック)→式」の順に、かけ算の式について学習してきたのとは逆に、 「式→操作→お話」という場面を設定し、子どもたちが、式・お話・操作を結び付けて、かけ算の式の意味を説明する活動に取り組みました。

前の時間までの学習内容がしっかりと理解できている子どもたち、式を見るやすぐに「1つ分の数」と「いくつ分」をとらえ、おはじき操作しながら、友だちの前で上手に説明することができました。

たいしたもんです。素晴らしい!

九九をしっかり覚えることはもちろん大切ですが、機械的に九九を唱えるばかりでなく、 「どうしてその式になるのか?」 と問いかけ、考える力や説明する力を高める学習も大切にしています。