本宮小の日々

読書の秋 3年生による読み聞かせ と 6年生のモトム号利用

今日11月16日(水)の朝の時間、3年生のお兄さん・お姉さんが1年生の教室に出かけ、「出張 絵本の読み聞かせ」をしてくれました。

3年生は国語科「はんで意見をまとめよう」の学習で、班ごとに1年生に読み聞かせをする本を決めました。そこで「せっかく決めたのだから、実際に1年生に聞いてもらおう!」ということになり、たくさん読み聞かせの練習をして、本日を迎えました。(今日は、1組と2組が実施。3組は後日実施するそうです。)

1校時前の短い時間でしたが、たいへん有意義な時間になりました。

1年生のためにいろいろ考えて選んだ本を読む3年生も、それを聞く1年生も、とてもおだやかでやさしい表情をしていました。

3年生は、1年生から「すごいなぁ!」「ありがとう!」といった言葉をもらうことで、自尊心を高めたり、上級生としての自覚を持ったりする機会になったことでしょう。

今日は絵本を読んでもらった側の1年生も、あと5ヶ月経てば2年生になり、お兄さん・お姉さんになります。今回の3年生の頼もしい姿を見て、「自分もあんな素敵な上級生になりたいなぁ。」とあこがれを抱いたことでしょう。

ぜひ、春になったら、新しく入学してくる“後輩”が、あこがれるような素敵な“先輩”になってくださいね。

また昼の時間には、しらさわゆめ図書館から「モトム号」がやってきました。

今回、利用日にあたっていたのは6年生です。

図書館で普通に本を借りるのとはまた違った楽しみがあります。たくさんの子どもたちが1階のインターロッキングにやってきて、本を手にしていました。

これからの季節、読書に親しむにはよい季節ですね。本は、心の栄養です。素敵な本にたくさん出会い、豊かな心を育んでほしいと願います。

3年生図画工作科 くぎ打ちトントン

3年生の図画工作科は、現在「くぎ打ちトントン」の学習に取り組んでいます。

板の白い面に絵を描いて、ビー玉がどんな動きをするかを想像しながら釘を打ち、ビー玉を転がして遊ぶゲームを作ります。

今日11月15日(火)の3.4校時には3組が、5.6校時には2組の子どもたちが、図工室で製作活動に取り組んでいました。

まっすぐ釘が打てるように、みんな集中してます。

ビーズの穴に釘を通して打ちつけたり、釘と釘を輪ゴムで繋げたりして、転がすビー玉の動きが変わるように工夫する子もいました。

素敵な作品ができあがりそうです。

できあがったら、友だちの作品で実際に遊んでみるといいですね。お互いに交流をして作品のよいところを見つけていきましょう。

1年生生活科 秋とあそぼう

今日11月15日(火)の2校時、1年1組と3組の子どもたちが、生活科の「秋とあそぼう」の学習で、これまでに集めた落ち葉や木の実を使い、様々なおもちゃを作っていました。(2組は、昨日実施でした。)

「どんぐりごま」、「木の実マラカス」、「松ぼっくりけん玉」、「葉っぱのお面」や「秋の帽子」などなど・・・

秋らしくデコレーションしたおもちゃが、できあがりそうです。

完成したら、クラスごとにゲーム屋さんごっこをしたり、お披露目会をしたりして、みんなで楽しく遊びましょう!

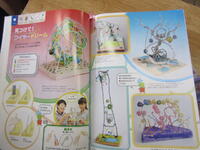

5年生図画工作科 見つけて!ワイヤードリーム

今日11月14日(月)の3.4校時、5年生が、図画工作科の学習に取り組んでいました。(1組4校時、2組3校時)

針金とペンチを使いこなして作品を作る「見つけて!ワイヤードリーム」の活動です。

針金の特徴を生かし、細い針金は指で曲げ、太い針金はペンチを使って、針金の形を変化させたり組み合わせたりして、立体作品を作ります。

イメージ図をもとに、みんな集中して取り組んでいました。

この先どんな作品ができていくのか楽しみですね!

3年生理科 音を出して調べよう

今日11月14日(月)の4校時、子どもたちの楽しそうな笑い声とともに「ブ~~~!」という音が、校長室に聞こえてきました。

「何だろう?」と思い、音の出所である3年3組教室(校長室のお隣)を訪ねてみると、理科「音を出して調べよう」の学習で、コピー用紙を使って「紙笛」を作り、友だちと鳴らし比べをしていました。

「どうすれば、紙笛をうまく鳴らせるのか。」

「音が鳴るのはどんなときか。」

一人一人が楽しみながら、探究していました。

これからも「音のふしぎ」に注目し、楽しみながら、理科の学習をすすめていきましょうね。

算数検定 チャレンジする子どもたちにエールを!

算数科は、積み重ねが大切な教科と言われます。

学年が進むにつれて、苦手科目にならないためにも、小学生のうちにしっかり基礎となる力を身につけさせたいものです。

学習の動機付けはさまざまありますが、「算数検定を受験する」というのもそのひとつ。

今日11月11日(金)の放課後、希望者による「算数検定(実用数学技能検定)」があり、1~6年生の申し込んだ子どもたち、46名が取り組みました。

自分が好きなこと、得意なことを見つけて、どんどんチャレンジする子どもたち・・・素晴らしいなぁ。

チャレンジ精神が旺盛で、何にでも意欲的に取り組むことができる子は、あらゆる面でぐんぐん伸びていくものです。失敗を恐れず、チャレンジする子どもたちにエールを送ります!

芸術の秋 本小美術館

10月の図工の時間を中心に、子どもたちが何時間もかけて作り上げた力作が、各教室の廊下に展示されています。

題して、「本小美術館」。

1.2年生は、想像を広げて、ダイナミックかつ、かわいらしく。学年が進むにしたがって、細部をよく観察したり、構図を工夫したりして描けるようになり、また、絵筆を使った彩色に丁寧さが加わってきます。教室を巡ることで、子どもたちの6年間の成長を感じることができます。

今日11月11日(金)の4校時には4年生が、5校時には3年生と5年生が、各教室の廊下を巡って、友だちの作品を鑑賞していました。

子どもたちは、友だちの作品を鑑賞しながら、「色がいいね」「ここの描き方が上手だね」と感想を口にしたり、ワークシートに記入したりしていました。

6年生理科 てこのはたらき

6年生の理科は現在、「てこのはたらき」の学習をしています。

今日11月11日(金)の5校時、2組の教室で、実験用のてこを使って、「てこが水平になるときのきまり」について、調べていました。

グループごとにどうしたらつり合うのか、話し合いながら実験を繰り返し、きまりを発見していました。

「これ、かけ算じゃね?」

「重さと距離、かければ・・・。」

「じゃ、こうすればつりあう。」

よいつぶやきが聞こえてきます。

それぞれの考えを出し合い、共に学習するよさを感じながら学習に取り組んでいますね。

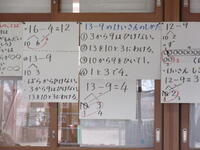

1年生算数科 ひきざん

1年生の算数は現在、「ひきざん」(11~18から1位数をひく繰り下がりのあるひき算)の学習をしています。「14-9」や「12-6」といった引き算です。

これまでは「18-5」のように、引かれる数の1の位から、単純に引くことができましたが、今度はそうはいきません。

今日11月11日(金)の2校時、1組の教室で「14ー8のけいさんはどうすればいいのかな」の授業がおこなわれました。「引かれる数14を10と4に分けて、10から8を引く」という計算の仕方を確実に理解するとともに、それを正しく用いることができるようにするのがねらいです。

子ども達は、これまでに学習した「13-9」や「12-9」のやり方を思い出しながら、ブロックを操作し、言葉と結びつけ、順序立てて計算することができました。

また、前時にまとめた「計算のしかた」という掲示物を手がかりに、友だち同士で説明することもできました。

計算技能はもちろん、聞く人が分かるよう、根拠をもとに説明する力も高まっています。

2年生算数科 かけ算の式の意味を見直そう!

2年生の算数は現在、かけ算の学習をしています。

これまで、問題文を読んで、絵図などを手がかりにし、かけ算の式を導き出す学習をしてきた2年1組の子どもたち。今日11月10日(木)の2校時は、改めて、かけ算の式の意味を見直す学習をしました。

かけ算九九は暗記できているにもかかわらず、かけ算の問題場面を正しく式に表せないというパターン、じつは少なくありません。

そこでこの時間は、これまで「お話(問題文)→操作(おはじき・ブロック)→式」の順に、かけ算の式について学習してきたのとは逆に、 「式→操作→お話」という場面を設定し、子どもたちが、式・お話・操作を結び付けて、かけ算の式の意味を説明する活動に取り組みました。

前の時間までの学習内容がしっかりと理解できている子どもたち、式を見るやすぐに「1つ分の数」と「いくつ分」をとらえ、おはじき操作しながら、友だちの前で上手に説明することができました。

たいしたもんです。素晴らしい!

九九をしっかり覚えることはもちろん大切ですが、機械的に九九を唱えるばかりでなく、 「どうしてその式になるのか?」 と問いかけ、考える力や説明する力を高める学習も大切にしています。