本宮小の日々

6年生総合 国際理解出張講座 新しい惑星の旅

今日10月19日(火)の3校時、福島県国際交流協会から、講師として 渡辺光男 様をお招きし、6年生対象の国際理解出前授業を実施しました。

今回の講座のタイトルは、「新しい惑星の旅」。「今の地球が環境汚染や紛争などで住みにくくなったため、新しい惑星に向かって出発。しかし途中途中で予期せぬハプニングが。」という想定で私たちが生活する上で本当に必要な物は何なのかを考え、NeedsとWantsについて学ぶというものです。

自分と違う価値観の人と関わり、その価値観に触れるとき、今まで自分があまり疑問を感じていなかった価値観の定義が、変わってくる場合があるのだということを体験的に学ぶことができました。

国際協力の在り方、環境問題などについても、考えさせられる内容でした。

通学路合同点検

今日10月18日(月)の午後、学校・市教育委員会・本宮警察署・市建設課・県土木事務所と合同で、通学路の安全点検を実施しました。今回は、「県道 須賀川二本松線」と「市道 堀切・赤坂線」です。

学校からは、歩道の設置や見えづらくなっている外側線などの塗り直し、路側帯のカラー化、注意喚起の看板設置などの安全対策を関係機関に要望しました。

子どもたちの安全を地域一丸となって守っていくため、今後も関係機関と連携しながら、通学路の安全確保に継続して取り組んでまいります。

2年生算数科 かけ算の学習がスタート

2年生の算数科では、かけ算が登場しました。

今日10月18日(月)の2校時には、各教室で、教科書の図や身の回りから同じ数ずつまとまった数を探し、かけ算の式に表す学習に取り組んでいました。

計算の意味をしっかり理解できるよう、おはじきなどを使いながら丁寧に学習しています。

かけ算の学習に意欲満々の子どもたち。この後、九九カードで反復練習をし、かけ算名人を目指していきます。たくさん唱えて、すらすら言えるようになりましょう。

第15回もとみや駅伝競走大会

10月17日(日)、「第15回もとみや駅伝競走大会」が開催されました。

今年も、本宮小学校からは2チームが参加しました。

当日は、雨と寒さの厳しいコンディションにもかかわらず、本宮小の選手たちは、練習の成果をたすきに込めて、ゴールを目指しました。

結果は次の通り、区間賞が3名、そして、エントリーした2チームが、ともに入賞するという素晴らしい成績を収めることができました! おめでとうございます。

<チーム成績>

◆ 本宮小学校A 1時間23分36秒 (小学生の部 第2位)

◆ 本宮小学校B 1時間30分57秒 (小学生の部 第8位)

<区間賞>

〇 第2区 工藤 璃空 4分52秒 本宮小学校A

〇 第3区 國分 美杏 7分40秒 本宮小学校A

〇 第5区 土橋 涼翔 6分58秒 本宮小学校A

本大会への参加に際し、選手保護者の皆様には、お子さんへの励ましや参加のための諸準備、当日の送迎等にご協力をいただきましたこと、この場を借りて、御礼申し上げます。

ありがとうございました。

復興もとみや「スマイル・リライト」イルミネーション

令和元年におきた東日本台風からの復興を願う、ライトアップイベント『復興もとみや「スマイル・リライト」イルミネーション』。

このイベントの開会セレモニーが10月16日(土)夕方から、「サンライズもとみや」で開催され、本校の特設合唱部が出演して、校歌や合唱コンクールの課題曲である「好奇心のとびら」など、全4曲の合唱を披露しました。

本イベントに参加することは、水害を経験した本宮で生活する子どもたちにとって、大変意義のあることだと考え、参加を決定しました。

また、今般のコロナ禍で、発表機会が限定されてきた子どもたちにとって、練習成果を披露する場をいただけたことは、とてもありがたいことでした。

子どもたちは、ホールに集まった多くの市民のみなさんに、素敵な歌声を披露し、元気を届けることができました。

学習発表会スローガン決定!

学習発表会が近づいてきました。

校舎には歌声や劇のセリフを練習する大きな声が響き渡っています。

今日10月15日(金)の昼の時間には、代表委員会の児童が各教室を訪れ、学習発表会スローガンを知らせる新聞を配付しました。

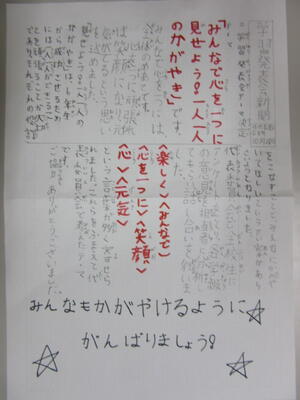

今年のスローガンは「みんなで心を一つに 見せよう!一人一人のかがやき」です。

代表委員会が全校生にアンケートをとり、そのアンケート回答に多く寄せられた「楽しく」「みんなで」「心を一つに」「笑顔」「心」「元気」というワードをふまえて、今回のスローガンが導き出されました。

「みんなで心を一つに」には、心を一つにがんばれば、笑顔になり、元気が出るという思いが込められているそうです。また、「見せよう!一人一人のかがやき」には、学習発表会を成功させるためには、一人一人が、自分のできることをがんばることが大切であり、それぞれの役割を果たすことで、みんなに輝いて欲しいという願いが込められているそうです。

う~ん、素晴らしいなぁ。このスローガンのもと、みんながんばってくれることでしょう。楽しみです。

素敵なスローガンができあがりました。

代表委員の皆さん、休み時間を使っての選考、どうもありがとう。

1年生図画工作科 さわってかくのきもちいい!

今日10月15日(金)の2,3校時、1年生は、図工の時間に、「さわってかくのきもちいい」に取り組んでいました。

液体粘土に好きな色を混ぜて、指や手のひら全体で画用紙に描くという活動です。

「手でさわって描くのって、気持ちいい!」

「とろとろ絵具っておもしろ~い!」

白い画用紙に、指で好きな絵をかいたり、手形を押したり、画用紙全体に色を重ねて模様をつけたり・・・思い思いに、液体粘土の感触を楽しみながら活動していました。

3年生図画工作科 くぎ打ちトントン

今日10月14日(木)の3.4校時、3年2組の子どもたちが、図工の学習で、「くぎ打ちトントン」に取り組んでいました。

木の板に工夫して釘を打ち、釘と釘の間を輪ゴムでとめるなどしたものに、ビー玉を転がして楽しむ作品づくりです。

釘打ちが初めての子どもが多く、最初はとても緊張しながら取り組んでいましたが、慣れてくると上手に金づちをつかって「トン、トン、トン、トン」とリズムよく、まっすぐ打てるようになっていました。

作品ができあがったら、お互いの作品で遊べるといいね。

6年生理科 地層のでき方

6年生は現在、「大地のつくり」の学習をしています。

今日10月14日(木)の3校時には、6年1組の子どもたちが、「地層は、どのようにしてできるのか」調べるために、樋と水槽を用意し、水槽に土を流しこむ模擬実験をしていました。

スタンドを使って樋を傾け、「れき・砂・泥」が混ざった土を樋にのせ、水ですこしずつ水槽に流し込みます。

子どもたちは、れき・砂・泥など大きさのちがうものが、別々に分かれて水槽の底に堆積していることを観察し、地層がどのようにしてできたか、確かめることができました。

もとみや駅伝の試走

今日10月13日(水)の放課後、来たるもとみや駅伝大会に向けて、試走を実施しました。

実際のコースを走っての練習は、いつもと景色が異なり新鮮です。

雨が心配されましたが、はげしく降られることはなく、また、交通事故にあうこともなく、全員がジョギング程度のスピードで走りながら、コースを確認することができました。

今回の試走が、当日のペース配分等の参考になることでしよう。

4日後の本番では、いつもの練習の成果がしっかり発揮できるよう、体調管理に努めてもらいたいと思います。

令和元年東日本台風災害から2年 ~1分間の黙祷を捧げました~

令和元年の台風19号の災害から2年が経過するにあたり、お亡くなりになられた方々を追悼するため、本日10月13日(水)の正午、各クラスで1分間の黙祷を捧げました。

特に社会科で自然災害のことを学習した4年生のクラスでは、担任の先生から、「災害はいつ発生するか分からないので、『いつ、どこに避難するか』を日ごろから考えることが大切であること」について、あらためてお話がありました。

真剣な表情で、担任の先生の話に耳を傾ける子どもたちの姿が、印象的でした。

もとみや駅伝 選手壮行会

もとみや駅伝大会が、今度の日曜日(10月17日)に迫ってきました。

今日10月12日(火)のお昼の校内放送で、駅伝大会に出場する選手の壮行会を実施しました。

9月から厳しい練習を重ねてきた特設駅伝部。

全員がよく頑張ってきたと思います。

出場する選手の皆さん、最後までたすきをつなぎきることができるよう、本宮小全員の期待と応援を背に受けて、全力でがんばってきてください。

3年生理科 かげと太陽の動き

3年生の理科では、かげと太陽の動きについて学習しています。

今日10月11日(月)の5校時、とても天気が良かったので、1組の子どもたちが運動場に出て、遮光プレートを使って太陽の動きも観察していました。

動かない建物を基準にして、太陽の位置を観察します。

しばらく眺めていると、少しではありますが、太陽が動いていることが確認できます。

「あそこに太陽があったのに、少し校舎のかげに隠れたね。」とびっくりしている子どももいました。

次の時間からは、太陽の反対側に影ができることを利用し、時間をおいて影の位置を記録することで太陽の動きを調べる予定です。

PTA奉仕活動

今日10月10日(日)午前7時より、PTA奉仕作業が行われました。

今回の奉仕作業は、当初、9月上旬に予定されていたものが、コロナ禍の影響により、およそ1ヶ月延期して実施されるもので、6区~14区の保護者の方にご協力をいただきました。

早朝からの活動にも関わらず、多くの保護者の方が参加してくださり、教室の窓拭き、トイレ清掃、水道掃除、体育館のモップがけ等をしていただきました。

おかげで、学校がとてもきれいになりました。ご協力、本当にありがとうございました。

また、奉仕作業に先立って午前6時30分からは、廃品回収も行われました。

古紙、空き缶等の回収にご協力いただきました、PTA奉仕委員と保護者の方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。

交通安全のお守り付き反射材

今日10月8日(金)の午前、交通安全のお守り付き反射材を本校6年生に届けるため、郡山警察署本宮分庁舎のお巡りさんが来校されました。

このお守り付きの反射材は、「家庭の交通安全推進委員」である6年生を通じて、ご高齢のご家族に渡して欲しいということです。

「家庭の交通安全推進委員」を代表して、6年生の代表児童(会田 倖くん)が受け取りました。

大切な家族の一員である、おじいちゃんやおばあちゃんに「車に気をつけてね。」の言葉とともに、手渡してくださいね。

5年生家庭科 エプロンづくり ミシンボランティアのおかげで・・・

今日10月8日(金)の2.3校時、5年生の家庭科の時間、地域のボランティアの方々が来校され、子どもたちにミシン縫いを教えてくださいました。

新型コロナウイルス感染症のため見合わせていましたが、対策を取ったうえで行うことで、生涯学習センターにお世話していただき、来ていただけることになりました。

学校のミシンを使って、子どもたちがエプロン縫いに挑戦です。

一つの机にお一人ずつボランティアの方が入って、丁寧に教えていただきました。

普段なかなか使うことのないミシンですが、ボランティアの方々の分かりやすいご指導のおかげで、調子よく縫うことができました。ありがとうございました。

就学時健康診断

今日10月7日(木)の午後、就学時健康診断がありました。

来春入学する皆さんの健康診断です。62名の子どもたちとその保護者の皆さんが来校しました。

例年、6年生が子どもたちを引率し、視力検査や内科検診等を実施している教室を巡るのですが、今年はコロナ対策のため、先生方が分担して引率することとしました。

その代わりと言っては何ですが、体育館の会場設営は、6年生がはりきって取り組んでくれました。とても手際がよくてびっくり!

あっという間に美しく、椅子や机、表示などを設置してくれました。

6年生のみなさん、どうも、ありがとう。

来年度入学する皆さん、先生方や在校生のお兄さんお姉さんは、皆さんが入学することを楽しみに待っていますよ。それまで、体に気をつけて元気に過ごしてくださいね。

2年生生活科 みんなでつかう市のしせつ

2年生では現在、生活科の学習で、公共物や公共施設を正しく利用することやそれらの施設を支えている人がいること等を学んでいます。

今日10月6日(水)の1~3校時には、その学習の一環として、「しらさわ夢図書館」と「スマイル・キッズ・パーク」へ校外学習に行ってきました。

はじめに訪れたしらさわ夢図書館では、職員の方から、本の借り方や図書館のルール、施設のことなどを教えてもらったり、紙芝居の読み聞かせをしていただいたりしました。

つぎは向かったのは、子どもたちが待ちに待っていた、スマイル・キッズ・パーク。

ここでは、たくさんの人々が公園を利用していることや楽しく安全に遊ぶためのルールがあること、また、それらを支えている人がいることに気付き、正しく利用することができました。

6年生図画工作科 わたしのお気に入りの場所

6年生の図画工作科では、「わたしのお気に入りの場所」という題材で、水彩画に挑戦しています。

今日10月6日(水)の3、4校時には、6年生の子どもたちが、校舎内や校庭のお気に入りの場所を一つ選んで、タブレット端末で撮影し、その写真をもとに、じっくりと下絵を描いていました。

遠近法を使って描くということも、学習のねらいの一つでしたので、構図を考えながら、工夫して写真を撮影する子もいました。

どうしてその場所を選んだの?

そして、そこにはどんな思い出があるの?

子どもたち一人ひとりに話を聞いてみたいものです。

子どもたちの描く作品にはきっと、一人ひとりの「物語」が、込められていることでしょう。

絵の仕上がりが楽しみです。

2年生算数科 長方形ってどんな形?

2年生の算数科では、図形の学習に入りました。「三角形」「四角形」「へん」「ちょう点」「直角」「長方形」「正方形」といった用語を学習しています。今までの「しかく」「さんかく」はもう卒業です。

今日10月5日(火)の2校時は、長方形の学習をしていました。

授業では、あらかじめ角を取り除いた折り紙を折って長方形をつくり、すべての角が、直角になっていることを定規の直角部分をあてて確かめていました。

学んだことをしっかりと定着させるためには、実感をともなった学びが効果的であると言われます。つまり、作業的、体験的な活動を取り入れるということ。

子どもたちは、実際に紙を折って角を作り、そこに定規の直角部分を当てて確認する・・・、こういった体験をとおして「長方形は、角がみんな直角になっている四角形である」という長方形の定義を、しっかり学んでいました。

単に知識として覚えるのではなく、体験をともなった理解ができるような授業展開を心がけています。