五百川小の日々

6校時も集中して取り組んでいます

3年生以上は6校時まで学習する日があります。

今日も6校時までありましたが、それぞれ集中して学習に取り組んでいました。

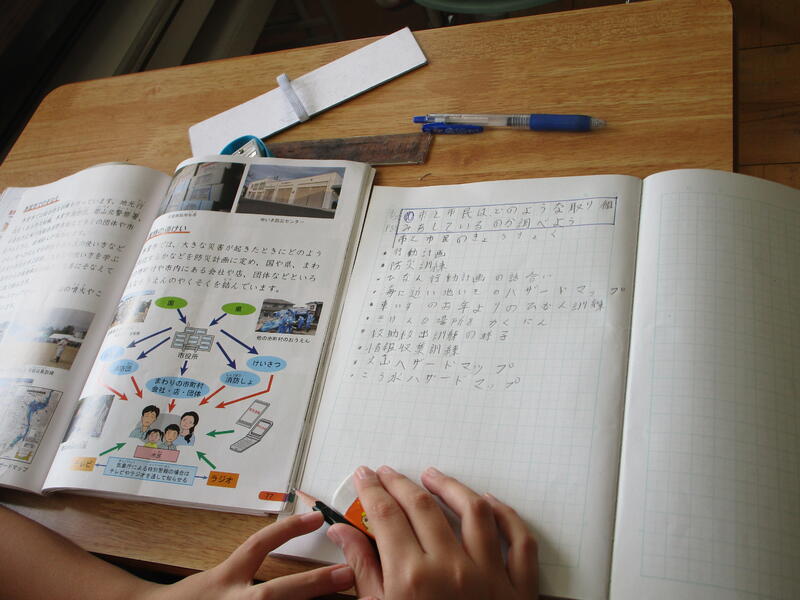

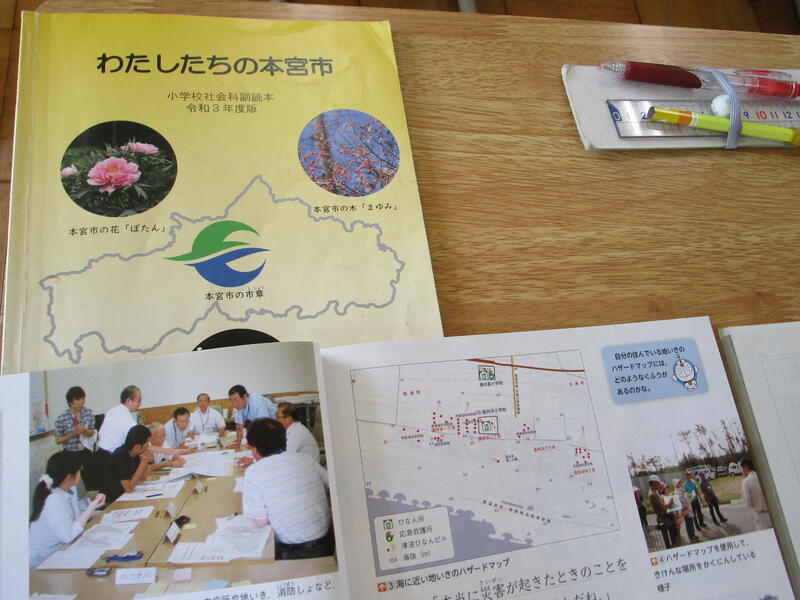

4年生は、教科書や「わたしたちの本宮市」という資料を使いながら、社会科の学習「災害とわたしたちのくらし」について学んでいました。

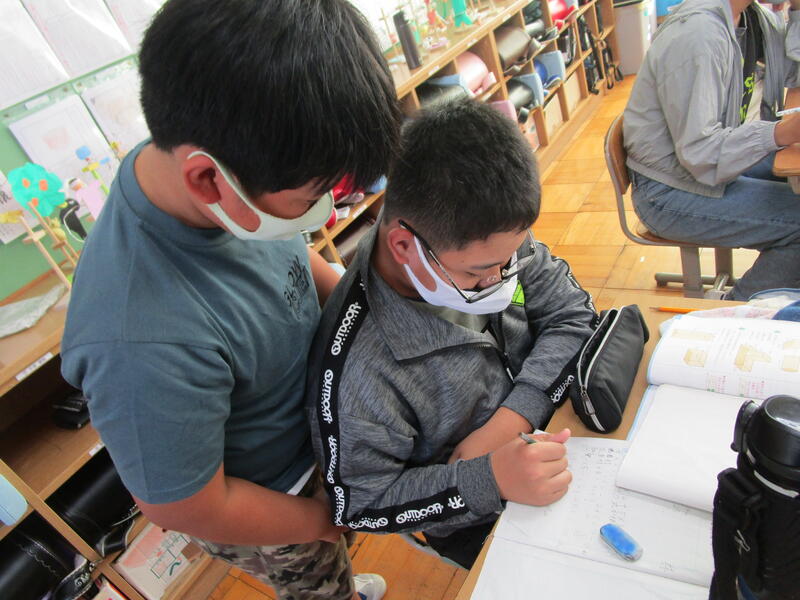

6年生は1組が算数の授業。

単元末の習熟のために友達同士で教え合ったり、タブレットを使って〇付けをしたり、解説を見ながら理解を深めたりする姿が見られました。

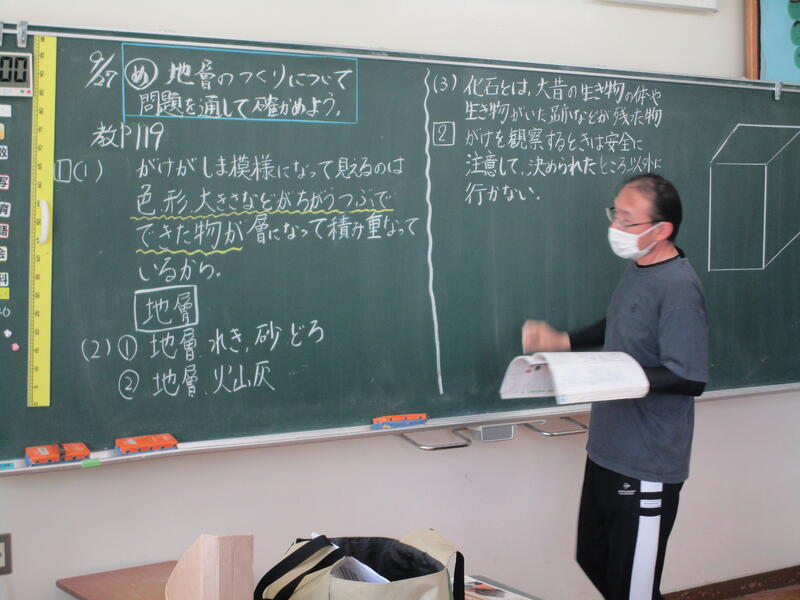

2組は、理科の授業。

「大地のつくり」のまとめの学習で練習問題を解き、自分の解答について答えあわせをしていました。分科の先生の解説を真剣に聞きながら理解を深めていました。

6校時でも積極的に手を挙げて発表したり、一生懸命にノートをとったり、友達と教え合ったり、タブレットを使って自主的に進めたりと主体的に学習に取り組む姿が多く見られました。

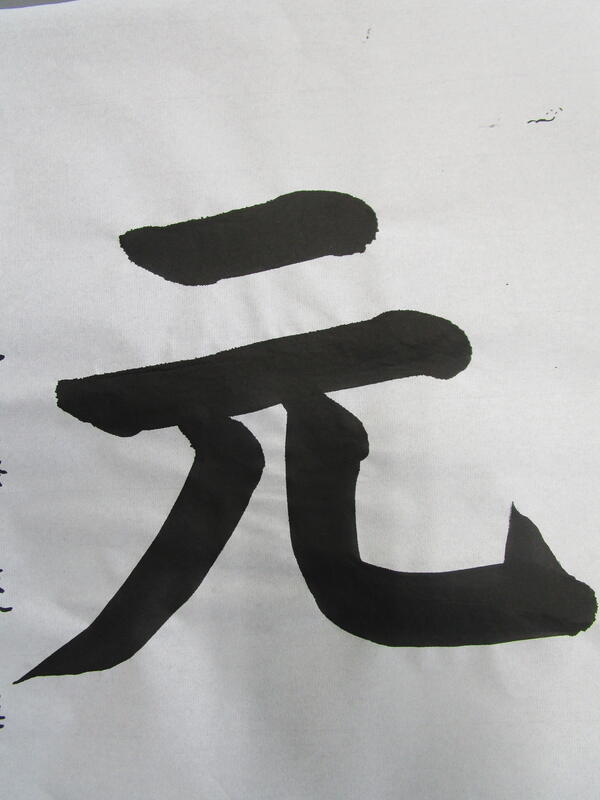

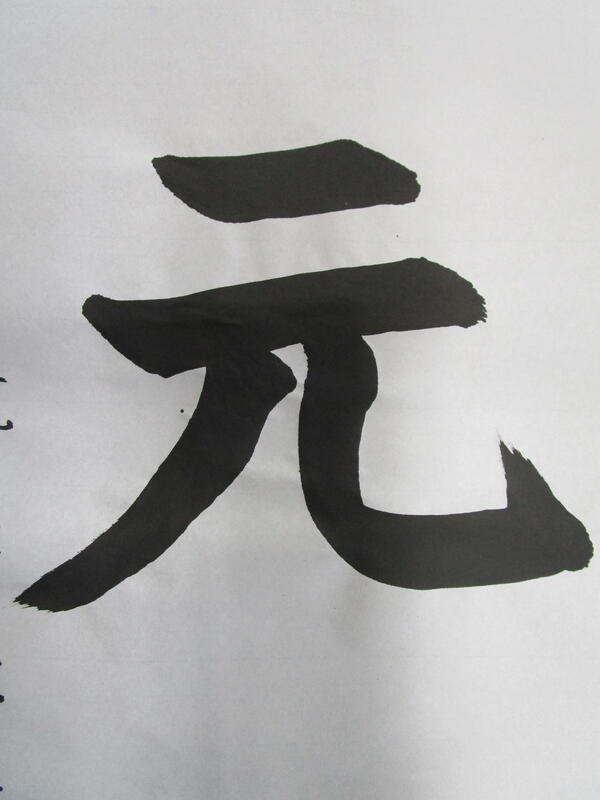

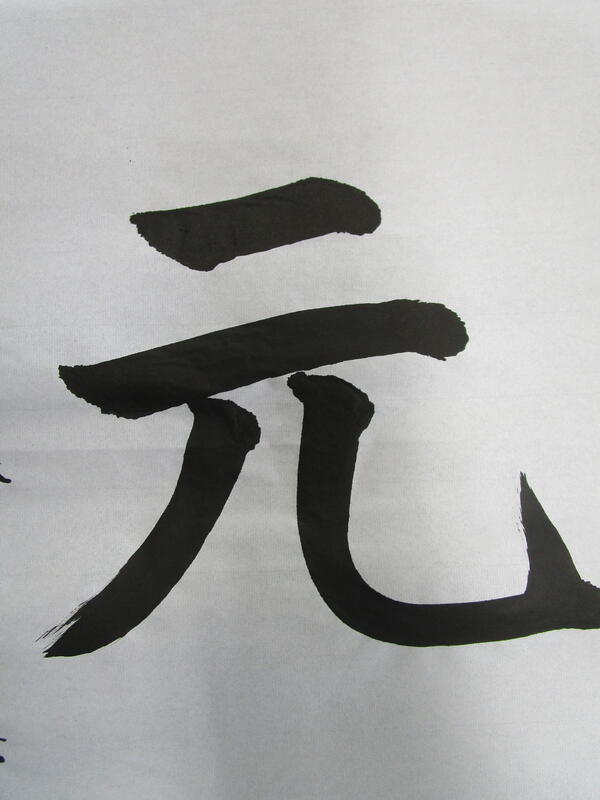

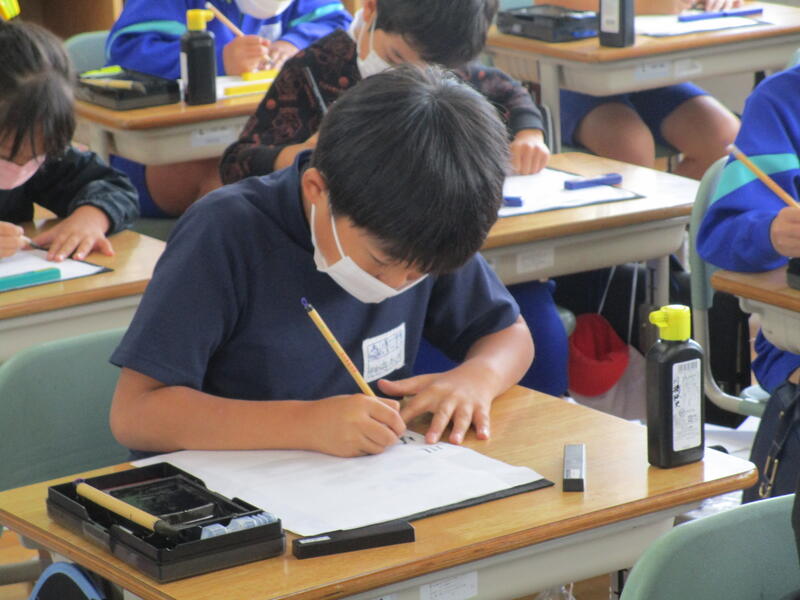

「曲がり」に気をつけて書こう(3年)

3年生は、漢字の筆使いに気をつけながら「元」という漢字を毛筆で書きました。

「元」には、「曲がり」という画があります。

筆をゆっくりと右へ進めて、最後に上へはねるように書くというところが今回のポイントとなります。

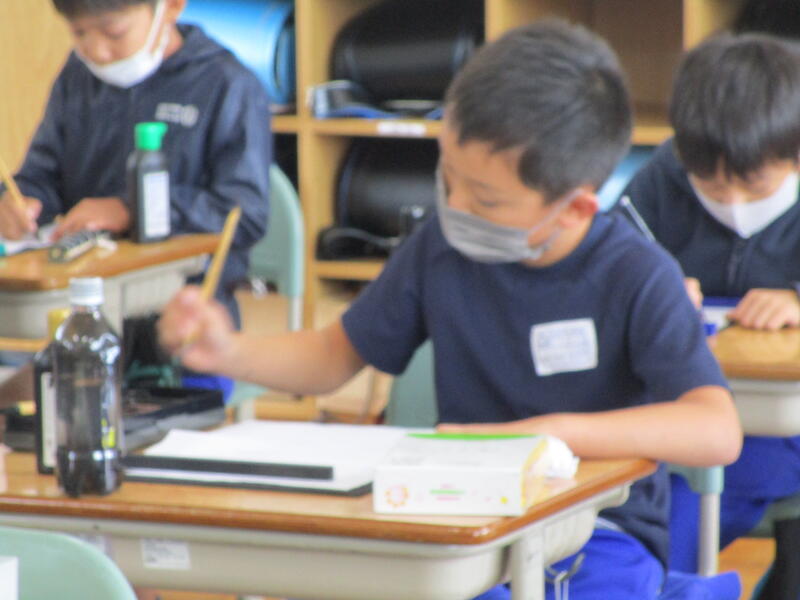

3年生から毛筆の学習を始めた3年生。

今日は、小筆を使って初めて自分の名前を漢字で書きました。

お手本にそって書く姿は真剣そのもの。

文字と向き合っている姿は素晴らしいです。

毛筆の筆使いや準備、後片付けも上手になってきました。

みつけたよ、わたしの色水(2年生)

2年生は、図画工作科の学習で色水作りに取り組みました。

水彩絵の具を使って色水を作りながら美しさやおもしろさに気付くことができたようです。

混ぜたり、透かしてみてみたり、いろいろな容器に入れたり、あちこちに置いたりするなど様々な活動をしながら楽しみました。

ローマ字の学習・タイピング(3年)

3年生はローマ字の学習の一環として、パソコンのソフトを使ったタイピングの学習に取り組みました。

ローマ字表とにらめっこしながらだとなかなか覚えられないローマ字も大好きなパソコンのゲームソフトで学ぶとどんどん身についていくようです。

これからのインターネットを使った調べ学習やプログラミング学習、中学校、高等学校での学習などローマ字でのタイピング技術が必要となってきます。

楽しく、しっかりと覚えていってほしいと思います。

駅伝練習がんばっています!

来る本宮駅伝競走大会にむけた練習も本格化してきています。

新型コロナウィルス感染症感染予防の観点から、練習時間・練習内容を精選し、昼休みと放課後の時間を使って熱心に練習に取り組んでいます。

長い距離を走り抜く体力の向上はもちろん、最後までやり抜く(走り抜く)気持ちの強さ、仲間と一緒に走る楽しさ、仲間のために走る楽しさ。

駅伝には、駅伝の練習には、たくさんの学びがあります。

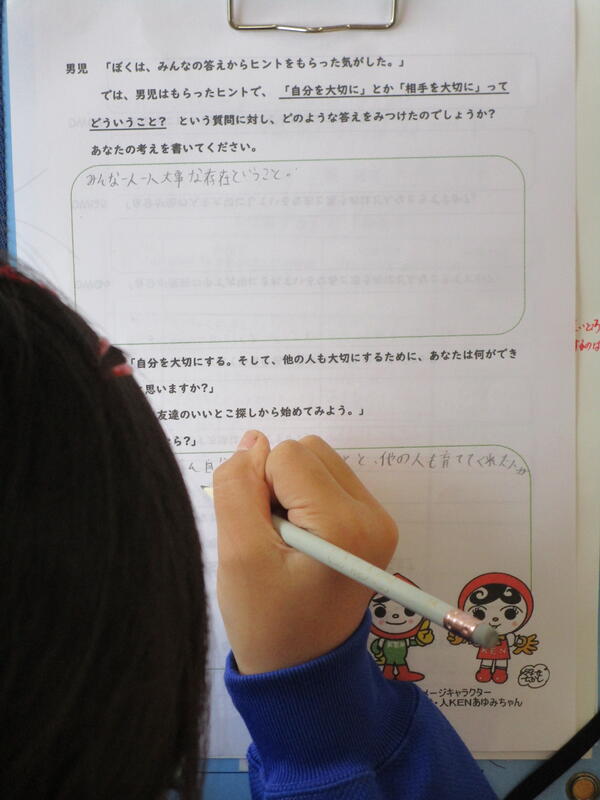

自分をやさしくする(5年人権教室)

本日、5年生は人権擁護委員の方々においでいただき、人権教室を行いました。

今回は、人権を考える際に、まずは自分のことを大切にすることが他人の人権を尊重する第1歩であるということが大きなテーマとなりました。

そのお話の中で「自分をやさしくする」というお話をいただきました。

失敗したとき、自分の行動をどう振り返るかによって脳への記憶の仕方や行動が変わることを教えていただきました。

人と比べたり、自分を責めたりするのは自分にやさしくない振り返り、自分で課題を見つけたり、次はこうしてみようと前向きに振り返ることが自分をやさしくするふりかえりであるというお話がありました。

子どもたちはこれまでの自分を振り返るように真剣に聞いていました。

人権擁護委員の皆様、「自分の人権」について考える機会をいただきありがとうございました。

Dennis Khanthavione(デニス カンサビボネ先生)

2学期より外国語指導講師としてDennis Khanthavione先生に3・4年生の外国語活動、5・6年生の外国語の学習でご指導いただいています。

教科書の内容を進めながら、出身地であるオーストラリアのお話をしてくださったり、得意のウクレレを弾いてくださったりしながら、生きた英語の提供や児童のコミュニケーション意欲、学習意欲の向上のために学級担任を英語面でサポートしてくださっています。

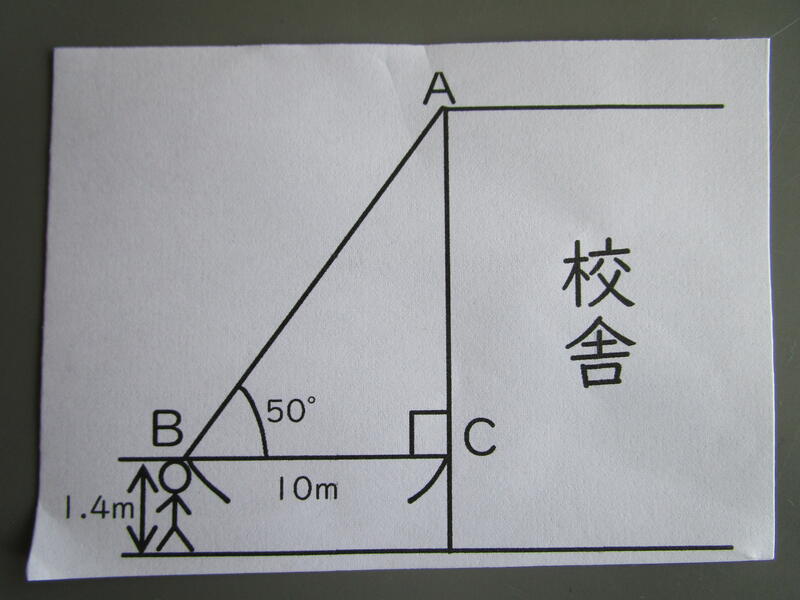

拡大図と縮図(6年)

6年生は、算数で拡大図と縮図の学習に取り組んでいます。

今日はこのような問題に取り組みました。

校舎の高さを求めるためには、 縮図をかくことが必要であることに気付きました。

この問題を解くには、縮図をかき、次のような手順が必要であることを確認していきました。

①縮図をかくために縮尺を確認する(1/200)

②分かっている長さを縮尺した長さに変換する

・1m=100㎝

・10m=1000㎝

・1000×1/200=5

・AC=5㎝

③縮尺した長さ、角の大きさをもとに縮図をノートにかく

④縮図に示されたACの長さを測り取る

・AC=6㎝

⑤縮尺した長さから実際の長さを求める

・6×200=1200

・1200㎝=12m

⑥身長(目線)の高さをたす

・12+1.4=13.4

これだけの手順が必要になることに戸惑いながらも、あきらめずこれまでの学習を生かして解く子どもたちにたくましさを感じました。

最後にこの学びを生かして練習問題に取り組みました。

6年生の算数は、これまでの学習して得た知識をもとにより思考力を働かせる問題が増えてきます。

1時間1時間の積み重ねが大切になってきます。

鉄棒を使った運動遊び(2年)

秋晴のもと、2年生の体育の授業では「鉄棒を使った運動遊び」の学習に取り組んでいます。

支持しての上がり下り,ぶら下がりや易しい回転をしながら学習カードに載っている技をクリアしようと頑張っていました。

「つばめ」や「こうもり」、「だんごむし」などの生き物の名前のついた技もあります。

今後、楽しい技に取り組みながら学習する逆上がりや前方支持回転、後方支持回転などの基本となる動きや感覚を養っています。

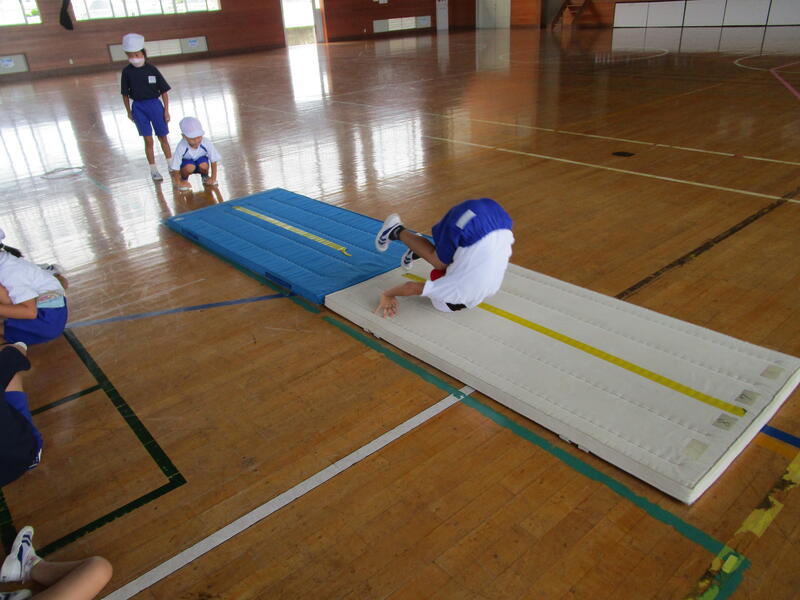

マットを使った運動遊び(1年生)

1年生は、体育の学習でマットを使った運動遊びに取り組んでいます。

始めは、マットを川に見立て、川にいるワニに食べられないように、岩に手をついて足を振り上げながら渡っていくという遊びをしています。腕支持の感覚や逆さ感覚などを養いながら、高学年のマット運動で取り組む側方倒立回転という技にもつながる大切な動きを遊びを通して育んでいます。

次は、ころころワールド。前に2回転がって上手に立てるかなという遊びです。

「ころころ回ると目が回るけど、なんだかおもしろい。」そのような感覚を1年生のうちからたくさん養っています。前転や開脚前転、倒立前転などの技ができるような動きの基をたくさん経験しています。