五百川小の日々

1年生ギャラリー「かみをまるめて」

昇降口に飾られている1年生の図画工作科で作った作品を紹介します。

教師が作った紙でできた筒を見て、その作りを発見し、理解した子どもたち。

立体的な作品を作ることができました。

また、同じ形でも装飾の仕方によって個性溢れる作品が完成しました。

第3回学校運営協議会

昨日、本校、家庭科室において第3回学校運営協議会を開催いたしました。

今回のテーマは「話をよく聞いて、落ち着いて行動出来る子どもの育成」でした。

まずは、本校ホームページを閲覧いただく時間を設定させていただき、子どもたちや学校の様子を改めてご覧いただきました。

その後、本日のテーマに基づいて熟議しました。

家庭との連携で進めていきたいこととして2つの話題で話し合いました。

①「家読」や読解力の育成、活字離れについて

・親が本を読んでいる姿を見せることも大切だということ

・トイレに本棚を作り、本を置いておくことも有効であること

・タブレットと実体験の使い分けが大切なこと

→実体験による不便さや困り感によってタブレットの有用性を実感することもできる。逆にタブレットでは味わえない実体験のよさを味わわせることにより有効な活用方法を見つけ出せるのでは・・・

②「一家団欒タイム」、コミュニケーション能力の育成、『思いやりの心』について

・一緒に過ごす時間は意図的につくることが大切だということ

・家族で同じ趣味をもつことができれば会話も弾むこと

・学校のホームページをきっかけに子どもとの会話が弾みそうだということなど

それぞれの視点から様々なご意見をいただき、ありがとうございました。

今回、学校のホームページを改めてご覧いただいたことで学校の活動を知っていただくとともに親子で見るとコミュニケーションをとるための話題となりそうだというお話をいただきました。ご期待に添えるようなホームページ作りに尽力してまいります。

また、今後の学校運営に役立てさせていただくとともに、運営委員の皆様には今回話した内容を各方面で発信していただくことで学校と家庭との連携を深めるきっかけを作っていただければと思っています。

もとみや駅伝競走大会 選手壮行会

今日は、ふれあいタイムにもとみや駅伝競走大会に参加する選手のみなさんの壮行会を行いました。

今回は、5年生を中心とした代表委員のみなさんが会を運営してくれました。

まずは校長先生より励ましの言葉がありました。

「大会に出場するみなさん、自分を信じてください。

そして、待っている友達にタスキを届けてください。

応援しています。」

続いて体育主任より選手の紹介がありました。

Aチーム、Bチームの各区間の選手のみなさんの紹介と補欠として準備している選手のみなさんの名前を一人一人読み上げました。

次に全校生代表として代表委員の渡邊さんより、選手のみなさんへの激励の言葉が贈られました。

駅伝部のみなさん、毎日、昼休みや放課後の時間にもとみや駅伝競走大会にむけて練習を頑張っていますね。

常に全力で練習に取り組む姿を見ていつも心の中で声援を送っています。

また、目標に向かって努力する姿勢をわたしたちも見習いたいなと思っています。

大会本番では、みなさんが練習の成果を発揮できるよう全校生みんなで応援しています。

駅伝部のみなさんならきっと完走し、力を出し切ることができると思います。

ぜひ、自分の力を信じ、仲間を信じて最後まであきらめずに駆け抜けてきてください。

そして、自分たちの最高のレースを楽しんできてください。

最後に駅伝部部長の熊田さんより御礼の言葉がありました。

今日は、ぼくたちのためにこのような会を開いてくださりありがとうございます。

ぼくたち駅伝部は苦しくても辛い練習もチーム全員で声をかけ合い、励ましながらがんばってきました。

毎週の記録会では自己ベスト目指して一人一人一生懸命真剣に取り組んでいます。

ぼくたちが辛い練習を乗り越えることができたのは、応援してくださる先生方と全校生のみなさんのおかげです。

本当にありがとうございます。

今年の駅伝部の目標は、Aチームが優勝、Bチームが入賞です。

それぞれの目標を目指してチーム一丸となり、学校の代表としてがんばってきたいと思います。

もとみや駅伝大会当日も応援よろしくお願いします。

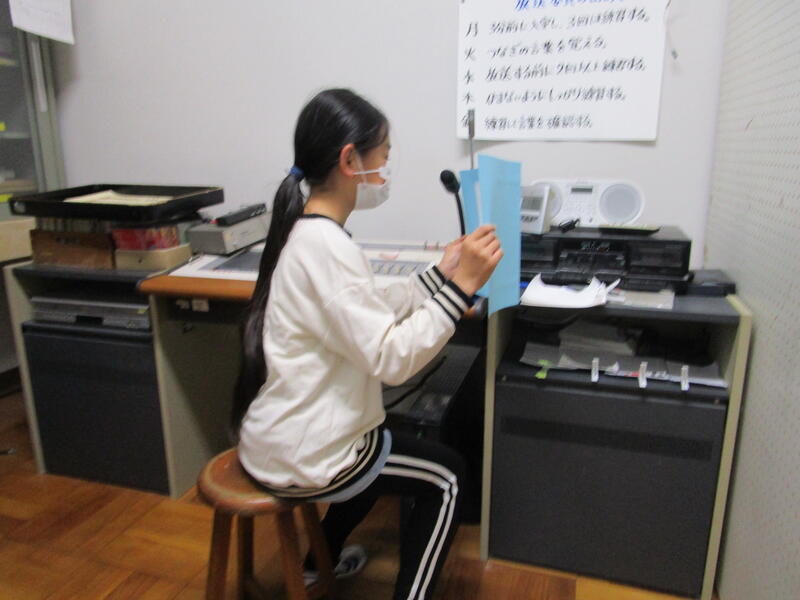

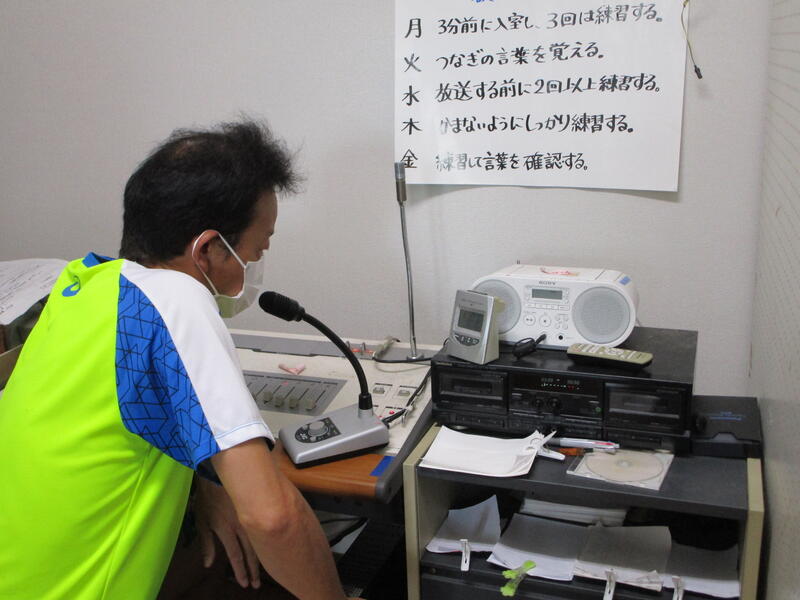

コロナ禍ということで校内放送を使っての壮行会となりましたが、選手のみなさんは各学級で大きな声援を受けていました。

大会当日も応援を胸に頑張ってきてほしいと思います。

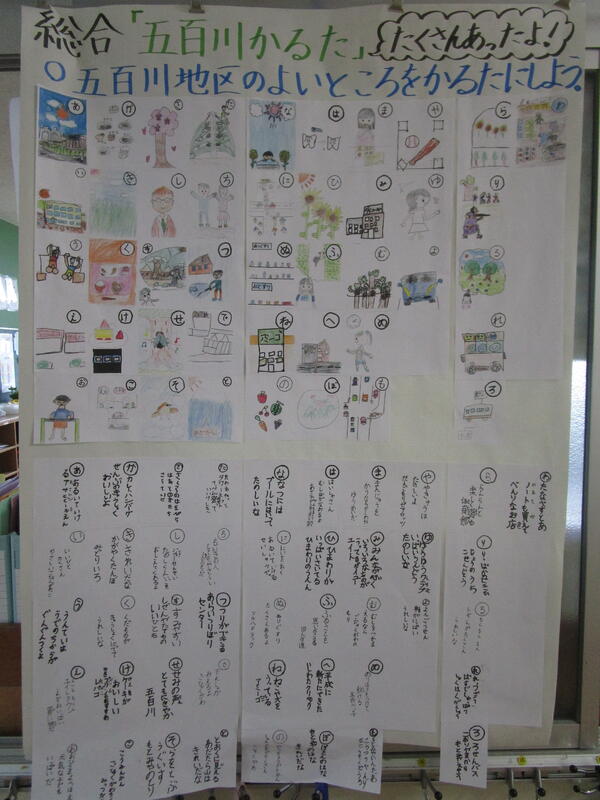

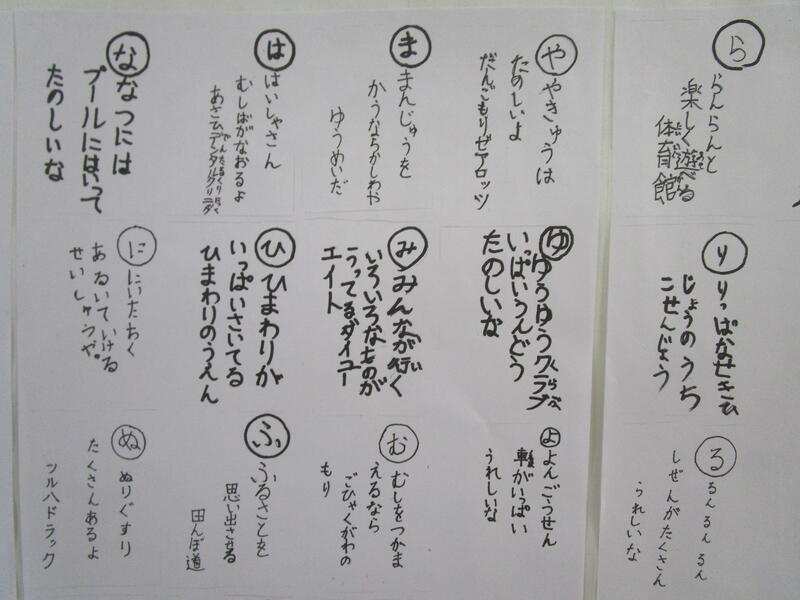

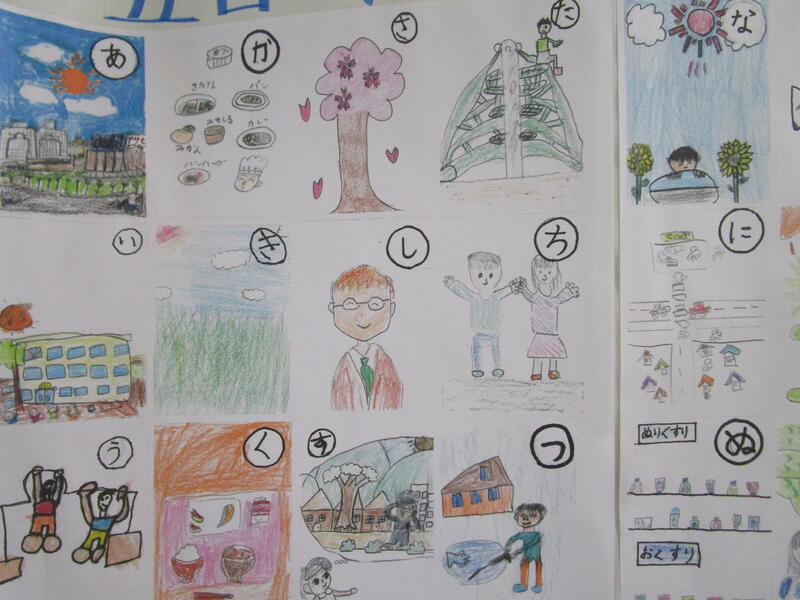

もとみやカルタを作ろう(4年)

4年生は、総合的な学習の時間に自分たちで「五百川かるた」を作りました。

自分の知っている五百川地区のよいところについての知識をフル活用しながら手作りしました。

絵札のイラストも読み札に合うよう工夫しました。

なかなかの力作揃いです。

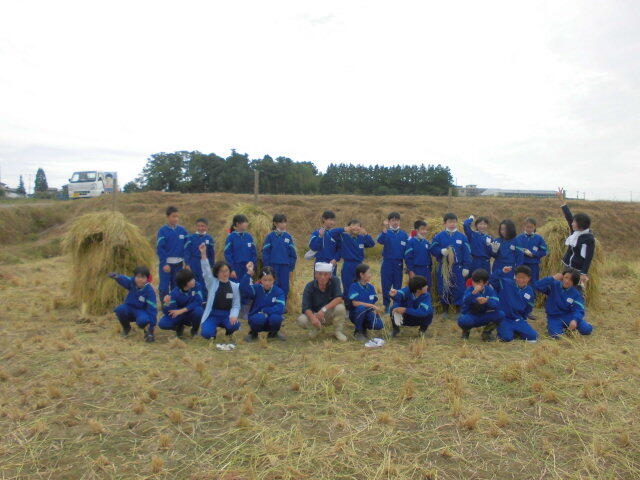

稲刈り体験学習(5年)

今年も毎年恒例の稲刈り体験学習がありました。

恒例とはいえ、今年の5年生にとっては初体験。

今年も御稲プライマルの後藤さん、二瓶さんにお世話になりながら体験学習が始まりました。

稲刈り用の鎌は鋭く、ギザギザでよく切れます。

後藤さんに稲の刈り方、束ね方のお手本を見せていただき、いよいよ稲刈り開始。

一人で黙々と、友達と見合い教え合い、協力しながら作業に取り組む子どもたち。

普段、学校で見せる表情とはすこし違った面持ちです。

その後、束ねた稲は、2週間程度、天日(太陽光線)と風によって乾燥させます。

刈り取ってすぐの籾(もみ)の水分は20~25%で、このままでは水分が多すぎてお米が変質するので15%くらいになるまで乾燥させます。乾燥によって固くなり、籾摺りのときに砕けにくくなるというメリットもあります。

また、天日と風でじっくりとお米を乾燥させるのは、刈り取られた稲からお米に栄養分が送り込まれ、おいしさが増すためとも言われています。また、乾燥させることにより、長期保存でも粘りやつや、旨味が保たれるそうです。

最後は、作業の途中で落ちた穂を拾いました。これまで育ててくれた方々や立派に育った稲に感謝しつつ、最後の一粒まで大切にする気持ちを養いました。

肌で感じて、体を動かしながらだからこそ学ぶことのできることがたくさんあります。

毎年、このような貴重な体験を子どもたちにさせてくださる御稲プライマルの後藤さん、二瓶さんには感謝の気持ちでいっぱいです。

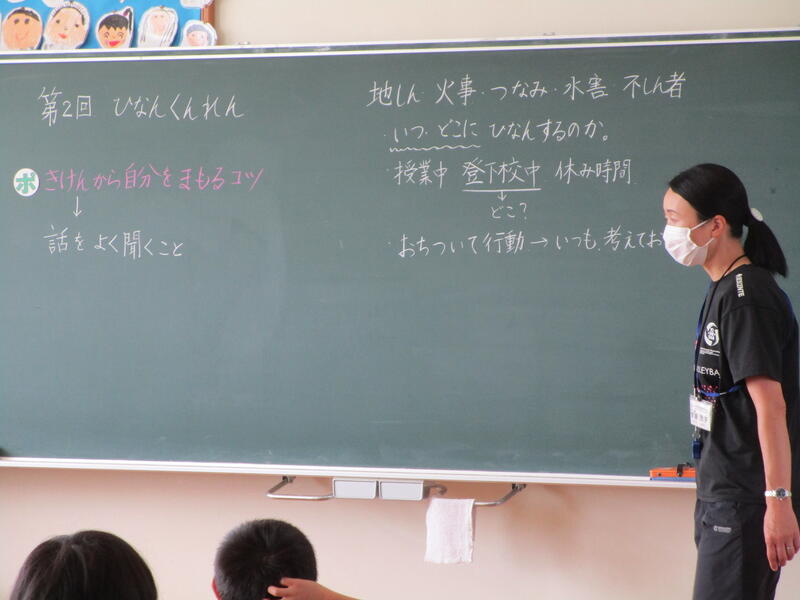

避難訓練

今日は、避難訓練を実施しました。

新型コロナウィルス感染症感染予防のため、全校での交錯や密を避けるために各学級毎に実施しました。

まずは校長先生より危険から身を守るために大切なポイントとして「よく聞く」ことについてのお話がありました。

次に全体指導ということで安全担当者から避難の際、大切にすることや避難の仕方について指導がありました。

その後、各学級で避難訓練を実施しました。

地震を想定して机の下にかくれ頭を守ったり、閉まった防火扉を開けて避難したり、避難経路を実施に歩いて確認したりするなど各学年の発達段階の応じた訓練を実施することができました。

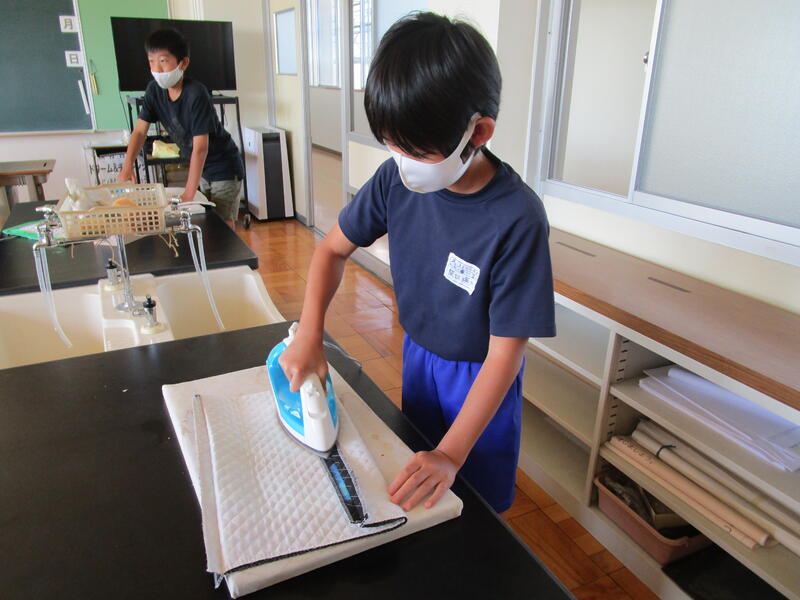

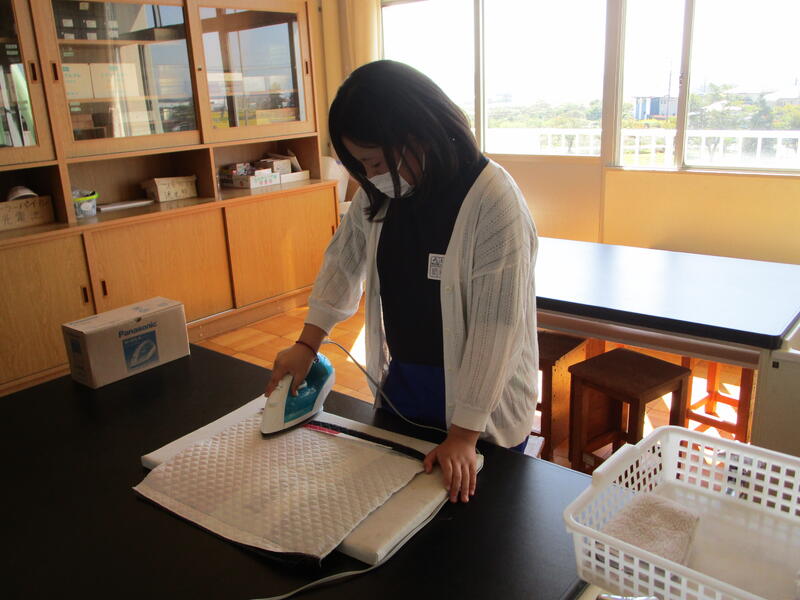

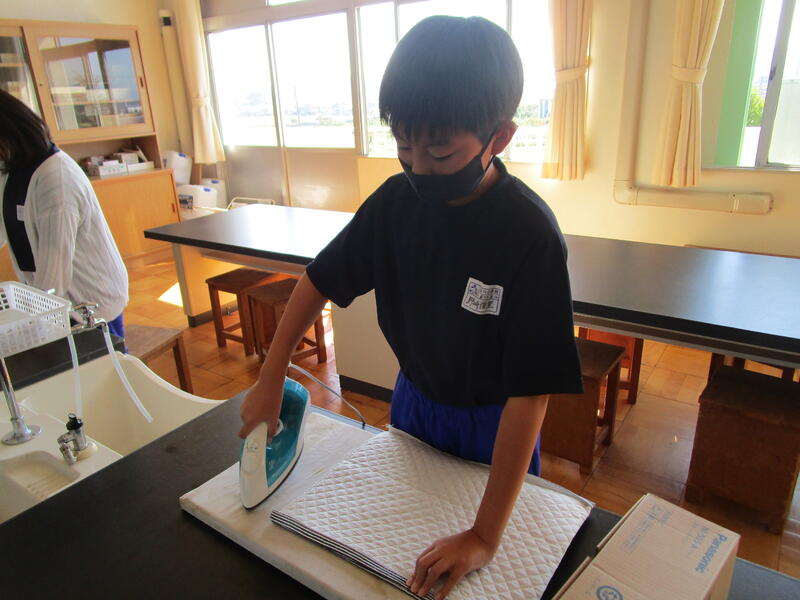

生活を豊かに ソーイング(6年)

6年生は、家庭科「生活を豊かに ソーイング」という単元でトートバッグを作成しています。

目的に合った袋を作るために計画を立て、製作手順を学びながらお手製のトートバッグを作っています。

針と糸、ミシンやアイロン等の使い方も学びながらの学習です。

途中、仮縫いで糸が足りなくなったり、ミシンの上糸や下糸が抜けてしまったりといったハプニングを解決しながら完成に向けて作業しています。

できた作品(トートバッグ)はきっと一生物になることでしょう。

分数のたし算とひき算(5年)

5年生は、算数で分数のたし算とひき算の学習に取り組み始めました。

1/2Lのジュースと1/3Lのジュースがあります。

合わせると何Lになりますか。

という問題です。

1/2L+1/3L=2/5L

という解答を出してしまいがちです。

しかし、両方を小数に直して考えてみると

1/2Lは、0.5L

1/3Lは、0.33333・・・L

合わせると、0.8333・・・・L

1Lまでもう少し。

2/5Lは、半分より少ない。それに割り切れなくてきちんと答えが出ない。

「これはおかしいぞ」と思った子どもたち。

異分母分数のたし算に初めて挑んだ子どもたちのために先生が自宅から持ってきたジュースの実物や数直線、リットル図、既習の同じ分数線分図などを用いながら、分母をそろえて計算するという解決方法を見つけ出しました。

1/2Lは、3/6L

1/3Lは、2/6L

3/6L+2/6L=5/6L

「この方法なら、これからも分母が違う分数も計算できそうだ。」という見通しをもって本時を終えました。

どの子どもも、数の不思議さや面白さを感じながら真剣に集中して学習に取り組んでいました。

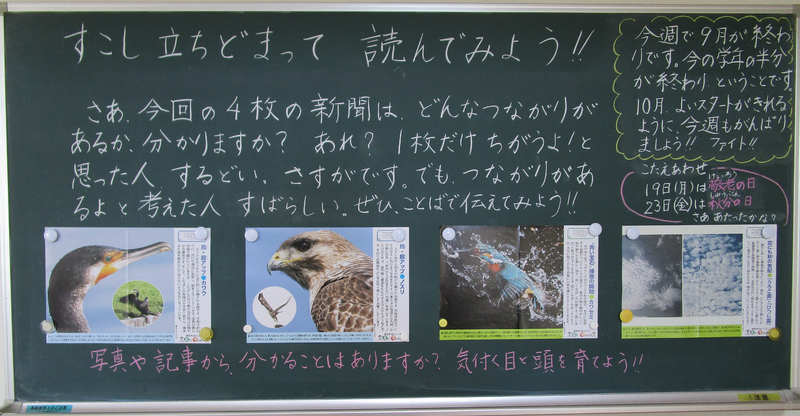

すこし立ちどまって 読んでみよう!

今月の「すこし立ちどまって読んでみよう!」コーナーはこのような掲示です。

資料を読み解く力、読解力を高めるための取り組みです。

たくさんの子どもたちが立ち止まってクイズを解いています。

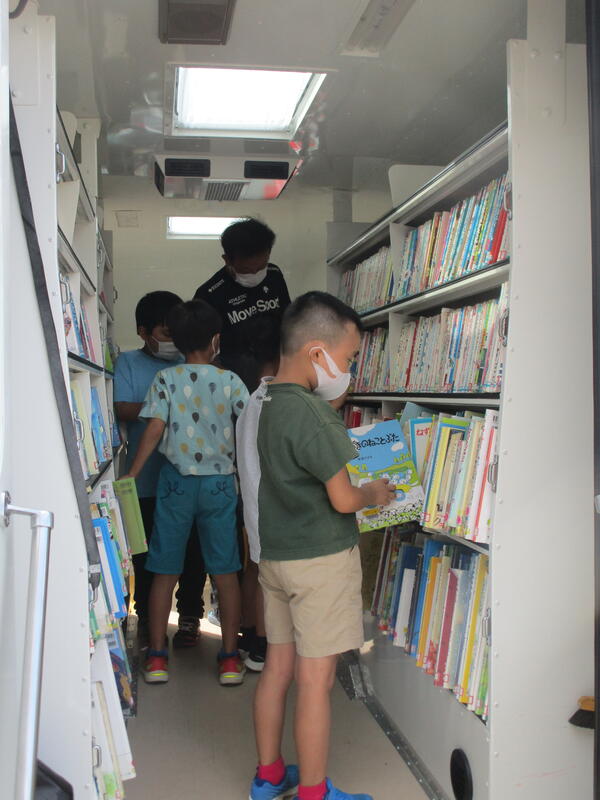

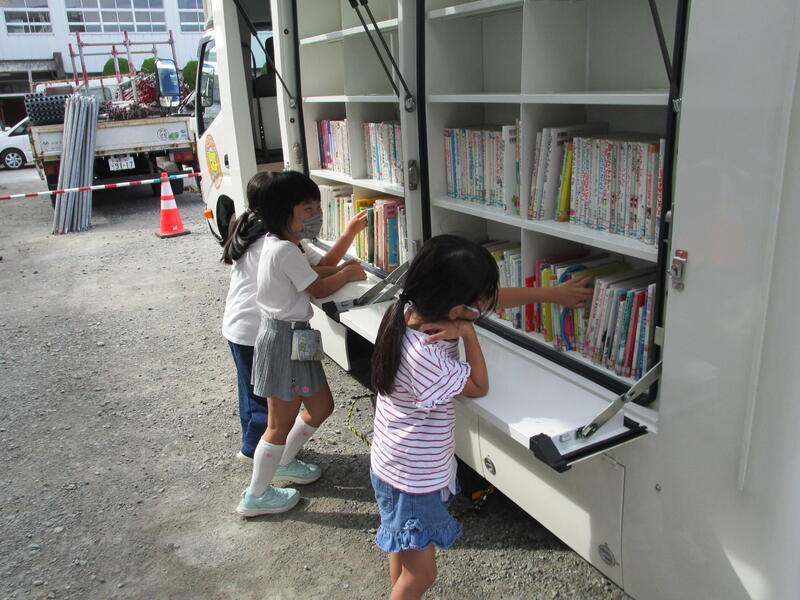

モトム号巡回日

今日は、モトム号が来校し、移動図書館として本の貸し出しをしてくれました。

1年生への貸し出しの様子です。

子どもたちは、新しい本との出合いを毎回楽しみにしています。