カテゴリ:今日の出来事

【岩根小】図書室にも「支え」を感じて

7月11日 学校は多くの人に支えられています。今日は、図書ボランティアの皆様に図書室整備を行っていただきました。図書ボランティアの皆様は、新刊を子どもたちが少しでも早く手に取れるよう、一冊一冊にラベルを貼っていました。このようなサポートがあるからこそ、子どもたちはいろいろな本を借りることができます。

月ごとに変わる図書室前の掲示も、図書ボランティアの皆様によるものです。図書室には、ふっと立ち寄りたくなる楽しい雰囲気が欠かせません。

いつも本当にありがとうございます。

【岩根小】本物に触れ、学ぶ ~陶芸教室~(6年)

7月11日 6年生が、本宮市在住の陶芸家の方をお招きして陶芸教室を行いました。図画工作科の「工作」の学習と総合的な学習の時間の「地域のひと、もの、こと」に学ぶ学習がコラボしたよう授業でした。

子どもたちは、マグカップや皿など、自分の作りたい作品をイメージしながら形に表していました。

今回作ったものは、実際に焼き上げていく予定です。どんな風合いの作品になるか楽しみですね。

なかなかの力作です。薄く作るって難しいんですよ。

デザインも自分で考えます。

さながら陶芸家のサロン状態。

陶芸家の先生にご指導いただくことは、まさに本物に触れる体験です。これも、いわねっ子ふるさと学習。地域の「ひと、もの、こと」に触れて学びを深めていきます。

【岩根小】目一杯、水と触れ合って(2年)

7月11日 2年生が体育科「水遊び」に楽しく取り組んでいました。昨年度までは、コロナ禍における制限が多かったため、思い切り水と親しむという感じではありませんでしたが、今年度は、目一杯、水に触れています。

輪くぐりも多くの子が出できるようになりました。遊びの中で、水にもぐる感覚を身に付けていました。

自分から体を水に委ね、水に浮く子も見られるようになりました。体育科「水遊び」の学習は1学期で終了になります。その間、思い切り水と触れ合いながら、低学年としての技能をしっかりと身に付けられるよう指導に努めていきます。

【岩根小】交通安全教室(4年)

7月1日 本日、岩根駐在所さんと交通指導員さんをお招きし、4年生の交通安全教室を行いました。この交通安全教室で、自転車の安全な乗り方を学習した後、4年生は学区内に限り自転車に乗れるようになります。

まずは、岩根駐在所さんから自転車の乗り方の基礎を教えていただきました。

「自転車は速く走ることより、しっかり止まることの方が大切。」

実演を交えながら、分かりやすくお話しいただきました。

その後、練習に入りました。交差点では、自転車をしっかり止め、左右を確認します。

道路にはみ出さないような運転技術も必要になります。

もちろん、ヘルメットは必ず着用します。万が一、交通事故に遭ったとき、ヘルメットが頭を守ってくれます。このことは、ご家庭でもお子さんにしっかりとお伝えください。

子どもたちの自転車乗りの様子を見ていると、遅いスピードで走る時に、ふらふらする子が多く見られました。まだ、筋力が弱いことや少し大きめの自転車に乗っていることが原因と思われます。

今後、第4学年から、今日の交通安全教室を受けて気を付けてほしいことを文書にてお伝えする予定です。お子さんが学区内を自転車で乗れるようになるのはその後になります。このことは、子どもたちにも説明しました。

ご家庭でもお子さんの自転車スキルを確認いただき、安全な乗り方と交通法規について確実に教えていただきますようよろしくお願いいたします。

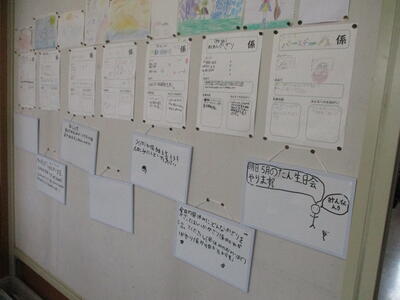

【岩根小】自分たちでつくる楽しく豊かな学校 ~児童会活動~

7月10日 今年度、力を入れている教育活動の一つが「児童会活動」です。「児童会活動」は、異年齢の子ども同士で協力したり、よりよく交流したりしながら、学校生活の充実・向上を図っていきます。

ぎゅーっとまとめて、超簡単に言えば、「自分たちの手で、楽しくてあったかい学校をつくろう」ということです。4月より、代表委員会や各委員会を中心に、子どもたちは主体的な活動を進めています。

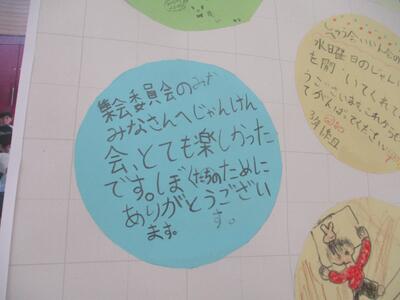

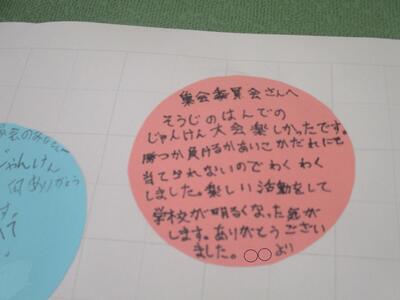

そんな子どもたちを支えるべく、2年生教室前には、今年の目玉コーナー「児童会活動の足跡」が掲示されています。今回の掲示は、前回、集会委員会が企画、運営した「じゃんけん集会」の感想と感謝です。

そこには、学校みんなのためにがんばった集会委員会への感謝の言葉が綴られていました。

集会委員会のみなさん、次の会を楽しみにしています。

大切なことは、学校みんなが笑顔になる集会を本気で考えること。

そして、小さくまとまらないこと。

大胆なチャレンジを期待しています。

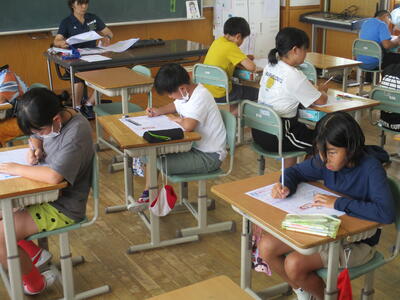

【岩根小】真剣な空気(4年)

7月10日 4年生が黙々と国語のテストに取り組んでいました。そう、今は学期末。学習内容の定着を確認しています。物音一つしない教室で、鉛筆を運ぶ音だけが響いていました。

真剣な空気に満たされる4年教室でした。

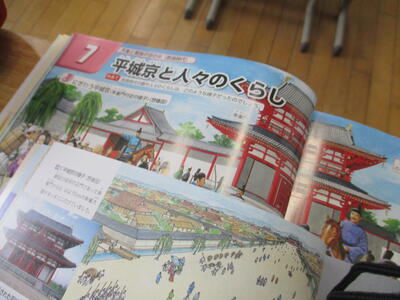

【岩根小】歴史を深掘り(6年)

7月10日 6年生は社会科で奈良時代を学習中です。「なんと(710)立派な平城京」でお馴染み(?)の奈良時代です。

奈良時代は、貴族や宮廷、寺院を中心に華やかな文化が発展してきたのですが、まだ、竪穴式住居のような家に住んでいた民衆もいたということを、先生は視覚情報と一緒に説明していました。歴史学習は、ともすると出来事や人物を覚えるだけの学習に陥りやすいのですが、資料や写真などの視覚情報があれば、具体的なイメージを伴って学ぶことができます。

さて、この時代、岩根地区はどのような状況にあったのでしょうか。世界はどのような時代だったのでしょうか。日本の歴史を学ぶことは、日本の各地域や他国の歴史との比較もできるということ。歴史は、掘れば掘るほど深掘りできるので自主学習にはもってこいです。6年生の「追究」が楽しみです。

【岩根小】子どもの命を守る ~防犯教室~

7月7日 本日、岩根駐在所様、生活安全課様を講師に迎え、防犯訓練を実施しました。不審者の侵入はあってはならないことですが、万が一に備えることは、大人も子どもも不審者対策の意識を高める上で欠かせないことです。

今回の想定は「昼休みに中央玄関から不審者が入ってくる」というものでした。生活安全課様に不審者の役をやっていただき、刺股の使い方を確認しました。

岩根駐在所様からも、不審者と対峙するときに気を付けるポイントを教えていただきました。

この後、体育館での全体指導となりました。岩根駐在所様からは、不審者対策の「いかのおすし」について、あらためて教えていただきました。

いか…知らない人についていかない

の……他の人の車にのらない

お……おお声を出す

す……すぐ逃げる

し……何かったらすぐに知らせる

全部、覚えている子もいました。

岩根駐在所様からは、

「岩根の子どもたち、真剣に話を聞けていますね。これからも続けてください。」

とお褒めの言葉もいただきました。「自分事として本気で聞く」意識をこれからも高めていきます。

お礼の言葉も堂々としていて立派でした。自分の考えた台詞を、しっかりと「自分の言葉」にして伝えていました。

学校周辺等、防犯上で心配なところがあれば、いつでもお知らせください。

一つしかない子どもの命、学校、家庭、地域が連携しながら守っていくことをあらためて強く思いました。

【岩根小】誕生日おめでとう! ~係活動~(3年)

7月7日 各学級には「係活動」がつくられています。「係活動」は、子どもたちが自分自身で学校生活をより楽しいものにしていくことが醍醐味です。また、係活動で共通していることは「創意工夫」です。どうすればみんなが楽しい気持ちになるか、その学年の発達段階に応じて考えていくのです。

今日は、3年生の「誕生日係」さんが、4・5月生まれの友達の誕生パーティーを企画しました。

まずは、みんなで「ハッピーバースデー」を歌って、

誕生日の友達一人一人に手作りプレゼントが渡されました。

イベントは、いす取りゲーム。これも、自分たちで準備を進めます。先生は活動を見守ります。先生を頼るのではなく、自分たちでなんとかする体験そのものが大切な学びです。

音楽に合わせてスタート。音楽をかけるのも子どもたちです。

白熱の戦いが続きました。教室は大盛り上がり。

子どものパワーは無限大。

「誰かのために何かをしたい」

「みんなで何かをしよう」

ワクワク、ドキドキ!「たい」「よう」輝く係活動でした。

【岩根小】自分で判断、自分で行動(春蘭)

7月7日 最近、特別日程が続いているため、全校一斉での清掃の時間が取れません。どうしても、教室内外が汚れてくるのですが…、そんなとき、春蘭教室では、

「教室が汚れていたので、掃除してます。」

との声が聞こえてきました。

自分たちで汚れに気が付き、朝の時間を利用して清掃を始めたようです。誰に指示されずとも、自分で判断し、自分で行動する。その姿に成長を感じずにはいられません。

本校で大切にしている「よりよく生きる力」、少しずつ芽が出ています。

【岩根小】アサガオに願いを(1年)

7月7日 今日は七夕。天気もよく、夜はきれいな星空が見えそうですね。

1年生教室前では、星に願いをならぬ、アサガオに願いを込めて育てる1年生の姿がありました。

「ピンクの花が咲いてほしいな。」

さて、この願いは叶うでしょうか。

今日も一生懸命にアサガオのお世話をする1年生でした。

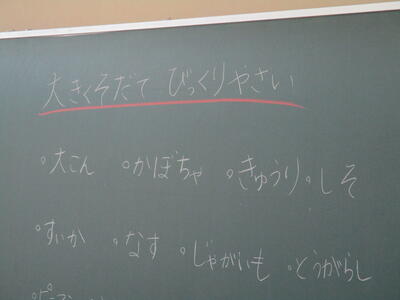

【岩根小】大きくそだて びっくり野菜(2年)

7月6日 2年生が図画工作科で絵を描いていました。題材名は「大きく育て びっくり野菜」です。

自分が描いてみたい野菜を決めて、画用紙一杯に大きく描きます。そして、その野菜から生まれたイメージを広げ、想像の世界を描いていきます。

カラフルな色使いが低学年らしいです。

ダイナミックな構図も、子ども時代だからこそ迷いなく描けるものです。

鮮やかな色使いも、丁寧な塗り込みも、子ども時代の感性そのもの。

作品が完成したら、どんな世界を描いたか、じっくり聞いてみたいと思います。

【岩根小】心より感謝いたします

7月6日 岩根小の子どもたちのために、毎年、卒業証書を書いてくださる先生が来校されました。

「岩根小の子どもたちの役に立ててくださいね。」

という温かなお言葉と共に支援金を贈呈くださいました。

機会を捉えて、子どもたちには、このご支援のことを伝えていきます。また、多くの方々が岩根小の子どもたちのことを思って、支えてくださっていることも伝えていきます。

人は人に支え、支えられて生きていることを強く思いました。本当にありがとうございました。

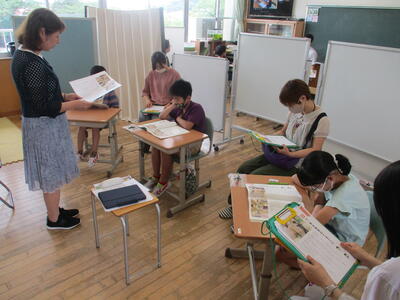

【岩根小】ボランティアの皆様に感謝です(5年)

7月6日 5年生が家庭科で裁縫の学習に取り組んでいました。今日は、いろいろな縫い方に挑戦することがねらいでしたが、まずは「玉結び」という難関が待ち受けています。「指に糸を巻き付け、結び目を作る」と言葉で表すのは簡単なのですが、これがことのほか難しいのです。

こんな時に頼りになるのが、地域ボランティアの皆様です。各グループに一人ずつ入り、ご指導いただきました。

ボランティアの皆様は、子どもたちの手を取って、優しく、分かりやすく教えてくださいました。まさに「手ほどき」でした。

このようにして、今年も地域の「ひと」に触れ、学んでいます。

今回は、年度初めに年間申請したボランティアさんでしたが、学校では、学習内容によって、急遽、ボランティアを募ることもあります。

基本、保護者の皆様にお願いすることが多いのですが、今年度は地域の皆様にもさらにご支援いただけるようシステムを検討しているところです。その際は、お力添えをいただきますようよろしくお願いいたします。

大人に支えられ、安心して学ぶ5年生でした。

【岩根小】生き物、大好き!(2年)

7月5日 2年生が体育館裏の草はらで何かを探しています。…なんだろう。

そうです、生活科で生き物を探していました。

体育館脇の草はらは普段は草一杯の更地ですが、低学年の子どもたちにとっては、生活科の最高の学び場です。

見つけた生き物は、かえる?バッタ?。優しく手でくるんで持ってきました。

「生き物、ゲットだぜ!」てな感じでしょうか。

とても楽しい時間を過ごしていました。

【岩根小】歯の健康を守って ~歯科教室~(5年)

7月6日 本日、歯科衛生士さんをお招きして、歯科教室を実施しました。対象は5、6年生です。

歯科衛生士さんからは、「歯を一つずつ磨く感じで、丁寧に磨いていくことが大切」「噛む力は、歯並びにも影響を与えること」を教えていただきました。

5・6年生の皆さん、今日教えていただいたことを忘れず、夏休み中もしっかり歯みがきをしてくださいね。

この後、6年生も歯科教室を行いました。

うれしかったのは、お帰りになる際の歯科衛生士さんからのお褒めの言葉です。

「どの学年も真剣に話を聞いていて、とてもお話をしやすかったです。学校に来るたびに、どの学年も話の聞き方が上手になってますね。」

この言葉を胸に刻み、これからも、相手への敬意をもって「話を聞く」子どもを育てていきます。

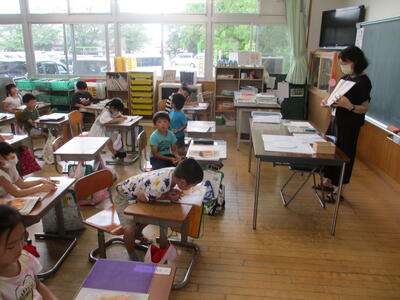

【岩根小】授業参観、ありがとうございました

7月4日 本日は授業参観でした。本校で大切にしていることの一つが「心の教育」。これは、昨年度の保護者アンケートでも強く求められたものです。そして、道徳教育の「要」となるのが「道徳の授業」です。本校では、週に1回の「道徳の授業」を、全学級で丁寧に積み重ねています。年間35回を地道に積み上げていくことが、子どもたちに「自己を見つめる力」を育てていくことにつながると考えています。

そこで、今回は、全学級で「道徳の授業」を公開しました。

授業の中で大切にしていることもあります。それは「振り返り」です。「今までの自分はできていたかな?」と過去の自分を振り返ることは、今までの自己を見つめることであり、これって、なかなか普段の生活ではできないところです。「道徳の授業」だからこそ、時間をかけて見つめることができます・

できた、できないの是非を問うのではなく、率直に自分を振り返り、自分自身を見つめ、仲間と語り合い、改めて自己を見つめる。そんな授業をイメージしています。本日の「道徳の授業」へのご感想などあれば、ぜひ、連絡長等でお知らせいただければ幸いです。

本日は、ご多用の中、学校まで足をお運びいただき誠にありがとうございました。

【岩根小】七夕をみんなでつくる ~代表委員会~

7月3日 前回、代表委員会で「登校班ともっと仲よくなりたい」という願いのもと、話合いが行われたことをお伝えしました。その後、話合いを重ね、思いが形になりました。

七夕が近いということもあり、昼休みを利用して、登校班ごとに「七夕飾り」をつくることにしました。上の学年が先生になって、下の学年に飾りのつくり方を教えます。

同じ班には、兄弟姉妹もいますね。それも、いつもの縦割り班とは違って新鮮なところです。

できた飾りは、体育館通路に掲示された「竹の絵」に飾っていきます。

この竹の絵、代表委員会によるものです。なんでも、今回、あえてタブレット端末で画像を見せることはせず、自分が思い描いた竹を描くようにしたとのこと。アナログ感満載の絵は、子どもたちの個性が相まって迫力満点。

晩年のパブロ・ピカソ曰く、「この年になって、やっと子どもらしい絵が描けるようになった」の言葉を引き合いに出すまでもなく、子どもの絵は子どもだからこそ描けるパワーに満ちあふれています。

ぞくぞくと完成した飾りをもって、子どもたちが体育館に入ってきました。

「どこに貼る?」

「高いところ。」

「ここでいい?」

しばらく、登校班ごとの飾りづくりは続きます。最終的にどんな七夕飾りができるのか楽しみです。

明日の授業参観では、体育館通路にもお立ち寄りいただき、子どもたちの「手作り七夕」をご覧いただければうれしいです。

【岩根小】教職員も学び合い ~校内研究~

6月30日 それぞれの学校では、教育の質を高めるため「校内研究」を行っています。各校の実態によって研究テーマは異なります。本校の研究テーマは以下のものです。

「互いのよさを認め合える児童の育成 ~道徳科と学級会の充実を通して~」

最終的には、「自分にもよいところがある(自己肯定感)」「自分は学級・学校の役に立っている(自己有用間)」という思いを、子どもたちの内面に育てていくことを目的としています。

そのためには、子ども同士が「学び合う」授業づくりは欠かせません。道徳科と学級会に焦点化を図っていますが、「学び合い」はすべての学習で取り入れられるものですが、指導の効果を高めるためには、教職員一人一人が「学び合い」そのものを理解する必要があります。

そこで、本日、「学び合い」「共同学習」の先駆者である 阿部 隆幸 教授を上越教育大学教職大学院よりお招きし、「今の時代の授業のつくり方、すすめ方」のテーマのもとご講義をいただきました。

阿部先生の講義は、私たち教職員も実際に「学び合い」を体験していくスタイルです。教職員自身が「学び合い」のよさを実感することなしには、子どもたちに還元していくことはできません。

教員が黒板の前から一斉に指導をするというスタイルは、かねてよりオーソドックスな指導法として行われてきました。この手法は、効率的に知識を定着させるには効果的なのですが、その反面、どうしても学びが受け身になりやすいという課題もあります。

これからの未来を生きる子どもたちには、「自らの考えを表出(アウトプット)し合いながら、対話によって共によりよい考えを生み出していく力」を育てていく必要もあります。そうなると、ペアやグループで話し合う時間を確保したり、自由に動き回って自らの考えを伝える場をつくったりすることが重要になります。

今回、阿部先生からは、「協同学習」の理念や具体的な指導法を学ぶことができました。今回の研修の成果は、日々の授業で子どもたちに還元していきます。

「教師が教える」から「子どもが学ぶ」と主語を変えながら、今の時代に合った授業をつくることを目指していきます。

【岩根小】係活動スタート(3年)

6月28日 係活動は決まったものの、誰がどの係活動に入るかで立ち往生してしまった3年生。

「生き物係」は希望者がいなくて存続の危機。なくすことも検討されましたが、3人の子が他の係から移動しました。「移動してくれてありがとう」で終わるのは大人の発想。先生は、

「移動してくれたのはうれしいけれど、本当に納得して活動できる?」

と確認しました。すると、

「大丈夫です。『生き物係』もやりたかったので。」

との答え。先生は、学級みんなに問います。

「3人の友達は、いつも『ゆずり屋さん』になるの?」

すると、子どもから、

「いや、今度、係活動を決める時は、その人達に先に選んでもらえばいい。」

「今度は他の人が譲ったほうがいい。」

との意見が生まれました。

学級会の話合い活動に明確な正答はありません。大切なことは、たとえ100%の満足ではなくても、そこに学級みんなの納得があるか、みんなが納得できるように対話が行われたかということ。「なすことによって学ぶ」子どもたちでした。

めでたく決まった係活動。時にはトラブルもあるでしょう。でも、それを乗り越えていくのも子どもたち。自らの手で学校生活を豊かにしていく力を育てていきます。