カテゴリ:今日の出来事

【岩根小】関わるということ(春蘭)

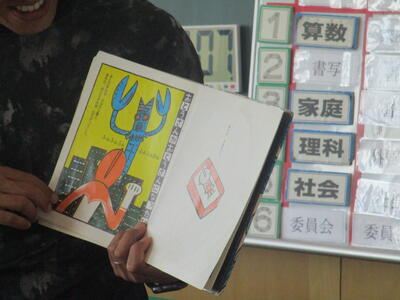

8月29日 今日は全校一斉の読書タイムの日ではないのですが、春蘭学級では、朝、読み聞かせからスタートしていました。読み聞かせは、本のおもしろさを知ると共に、話を聞くことの楽しさも実感していくことになります。自然と聞く力を育てていきますね。また、本に触れることは、想像力を豊かにもしていきます。

しかし、それ以上にすてきなところは、読み聞かせを通した「対話」です。

先生は子どもたちが好みそうなおもしろい本を選んでいました。そして、子どもたちは、

「なんだ、そりゃ」

「なんで、そんなことになるの?」

と楽しそうにと反応していました。

先生は、

「それは、おもしろいねぇ。」

「確かにそうだね」

と言葉を返していました。

読み聞かせを通して「対話」が生まれ、お互いの関わりが強くなっていくことを感じました。子どもと先生が見えない糸でつながっているようでした。

「人は、人との『関わり』の中で人になっていく」ことをあらためて思いました。

【岩根小】それぞれの咲き方

8月29日 1年生がアサガオに水をあげていました。花の時期は終わりに近づいてきましたが、それでもお世話を続けます。最後までしっかりと育て続けることが、生活科の大切な学びでもあります。

そんなとき、ふと目にとまったアサガオが。一鉢だけ、今が盛りとばかりに大輪の花を咲かせていました。

アサガオもそれぞれに成長のスピードはちがいます。早々と咲く花もあれば、時期を逃さず咲く花もあります。また、時間をかけてゆっくりと咲く花もあるということ。

それぞれの咲き方にそれぞれの美しさを感じることが、育てるということなのかも知れません。

ひときわ高く伸び続けるアサガオもありました。夏休み家に持ち帰った際、ご家族の方が支えを取り付けてくださったのでしょう。その支えに安心するかのようにツルを伸ばしていました。

それぞれに咲くアサガオは、それぞれにきれいです。

【岩根小】あいさつの朝

8月28日 今日も朝から雲一つない青空が広がっていました。天気がよければ心も晴れやかになりますが、同時に熱中症も心配なところです。朝の子どもたちの様子を確認することも大切にしています。

この暑さの中、班長さんを先頭にして、子どもたちが汗だくになって登校してきました。

「おはよう、暑いねえ。」

と声をかければ、

「はい、暑いです。」

と素直な返答。朝から本当に暑いんです。水分補給を忘れないよう、声をかけました。

4月から続けていることが、朝のあいさつ。班長さんが、

「解散します。」

と声をかけると、班員が、

「ありがとうございました。」

と返します。

最後まで面倒を見るという班長さんの意識を育て、学校まで連れてきてくれたことへの感謝を伝える。これも「言葉を大切にする」ということです。毎日の積み重ねの成果は、2学期になっても引き継がれています。

ふと見上げれば、校舎上空を飛行機が駆け抜けていきました。清々しいあいさつを聞きながら青空を見つめました。

【岩根小】今日の給食 ~夏バテを吹っ飛ばして~

8月28日 今日の給食のメニューは「牛乳」「ビビンバの具」「中華玉子スープ」「オレンジ」でした。

まず、お伝えしたいのは、スープのたまごのふわふわ感。なんてエアリー。口の中にひゅるひゅるとすべりこんでいきました。ふわっと仕上げるコツがあるのでしょう。調理師さんの匠の技ですね。

ビビンバの具には豚肉がたっぷり入っていました。タンパク質とビタミン豊富な豚肉は、夏バテ防止にも最適ですね。特に今年の夏は、これでもかというぐらいの暑さ。たくさん食べてスタミナ回復です。

というわけで、ビビンバの具をご飯に乗せて、今日もおいしくいただきました。

【岩根小】うたに あわせて からだを うごかそう(1年)

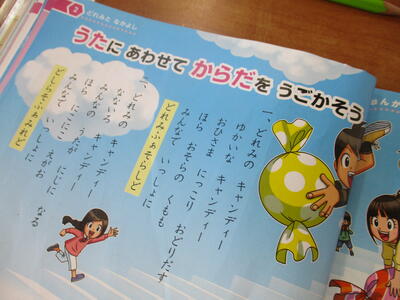

8月28日 1年生が「どれみのキャンディー」を楽しそうに歌っていました。

この歌は振り付けもあります。どんな振り付けかというと、ドレミファソラシドの音階ごとにポーズがあるのです。歌いながら踊るので、なかなか高度です。

それでも一生懸命頑張る1年生。歌いながら踊り、ドレミの音階や音階が音の高低を表すことを感覚的に学んでいきます。

だんだん上手になってきました。

体一杯に歌い、踊る1年生でした。

【岩根小】1年生もICT(1年)

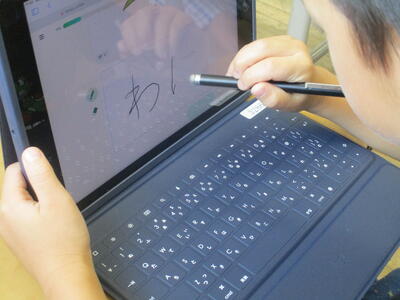

8月28日 一人一台タブレット端末を持っていることは、すでにご承知のことと思います。タブレット端末は、いまや文房具。ですから、定規やはさみ同様、タブレット端末も使いながら覚えていくようになります。「習うより慣れろ」とはよく言ったもの。

どうやら1年生は「Qubina(キュビナ)」に取り組んでいるようです。

この「Qubina(キュビナ)」ですが、タブレット端末上で練習問題を解いていきます。テンポよく問題が出されるので、時間を有効に使いながら反復練習に取り組むことができます。

なんの抵抗もなく使っているところが、生まれながらにデジタルが身の回りに存在する現代に生きる子どもならでは。

「Qubina(キュビナ)」の優れているところは、それだけではありません。AIが子ども一人一人の習熟度に合わせて最適な問題を出題してくれるのです。そして、その結果は個人データとしてしっかりと累積されていきます。復習をする際も、どこを苦手としているかがすぐに分かるので、効率的に学ぶことができます。

提示されたものの名前をひらがなで書いていきます。

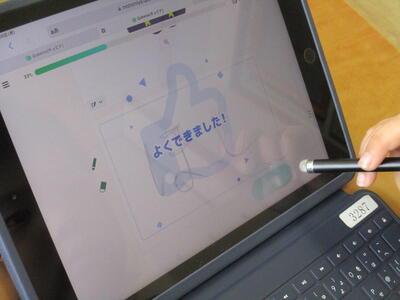

正解すると「よくできました!」が表示されます。

子ども同士が直接的に話し合う「学び合い」と共に、ICTも有効に活用しながら学力の定着に努めていきます。

【岩根小】今日の給食 ~白ごはんが進む味~

8月25日 今日の給食のメニューは「イカの竜田揚げ」「野菜と豚肉の黒酢炒め」「小松菜のみそ汁」でした。

まずは、あったかい味噌汁をいただきます。油揚げにお汁が染みていて、とってもジューシー。

黒酢炒めは、一口ほおばるたびに、ほんのりとした酸味が口の中に広がります。2学期が始まって4日目、厳しい暑さも続いていて、疲れがたまる時期です。酢には疲労物質である乳酸を分解し、蓄積を防ぐ効果があります。また、食べ物を効率よくエネルギーに変えることで疲労の回復も早くなります。この時期にぴったりのメニューですね。

イカの竜田揚げは、とにかく柔らか~い!パリッとした衣がおいしさを一層引き立てました。

そして、忘れちゃいけない白ごはん。おかずとの相性も抜群でした。

今週1週間、おいしい給食をありがとうございました。

【岩根小】再会 ~その2~(4年)

8月25日 今日は久しぶりの再会が続く4年生。3年生の時に教えていただいたもう一人の先生が、赤ちゃんを連れて遊びに来てくださいました。

「先生!」

「元気だった?」

その手を握れば、会えなかった時間はあっという間に埋まります。

ぞくぞくと集まってくる4年生。再会祭り状態。

「かわいい…。」

そう言って、赤ちゃんに、そっと優しく触れる子どもたち。自分より小さく、か弱い者と触れ合えば、人は自然と優しくなれるもの。4年生の表情を見ながら、年齢を超えてつながり、触れ合うことの大切さをあらためて思いました。

学校は人が集う場所です。

【岩根小】こんにちは、むぎゅたん(2年)

8月25日 2年生が図画工作科で「立体」の学習をしていました。題材は「こんにちは、むぎゅたん」。粘土を使った活動です。「立体」の学習は、自分の感じたことや思ったことなどを自由に表すところが醍醐味です。

粘土をひねってむぎゅ、つまんでむぎゅ。むぎゅむぎゅを繰り返すうちに、粘土のかたまりが、自分のオリジナルな「むぎゅたん」に生まれ変わっていくのです。低学年の果てしない想像力がどんどん広がっていく題材です。

まずはみんなで、むぎゅっ、むぎゅっ。

そのうち、イメージ広がって、わたしのむぎゅたんが表れます。

これもむぎゅたん。

これもむぎゅたん。

「うーん、つなげてみよっかな。」

進化するむぎゅたん。

「さて、ここからどうするか。ぼくのむぎゅたん」

子ども一人一人にそれぞれのむぎゅたんがいます。大切なのは、一人一人のむぎゅたんにこめられた思いを受け止め、それを立体に表したことを認めていくこと。

すてきなむぎゅたんが、たくさんできました。

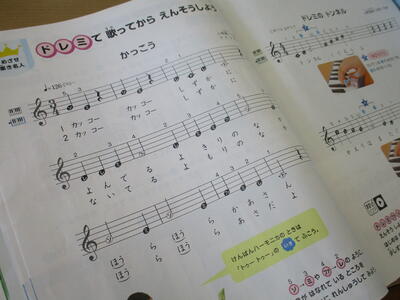

【岩根小】イメージを広げて(2年)

8月25日 2年生が音楽科「めざせ楽き名人」の学習をしていました。この題材では、「かっこう」を鍵盤ハーモニカで演奏するのですが、その前にみんなで歌ってみるところから学習はスタートします。

ドレミで歌って、階名を覚えてからの方が上達も早いです。

さらに、先生は歌のイメージを広げるために、タブレット端末で実際の学校の鳴き声を聞かせてくれました。ICTの使い方は多様ですね。

子どもたちは興味津々。

「あっ、聞いたことある。」

「かっこう」という言葉と実際の「かっこう」が結びつくことで、イメージをもって歌えますね。

楽しい音楽の時間が続いてきました。

【岩根小】再会 ~その1~(4年)

8月25日 「あっ!先生だ!」

4年生がかけ寄ってきました。昨年度まで4年生を教えていただいた先生が、学校に立ち寄られたのです。4年生の成長した姿をご覧いただきたくて教室に案内すると、あっという間に子どもたちが集まってきました。時は流れても心と心はつながっているもの。

「大きくなったねぇ。」

と思わず背比べ。

今の担任の先生も、にこにこ笑顔でそんなやりとりを見つめます。

学校は人が集う場所です。多くの人に触れ、多くの人に支えられて、今日も子どもは成長していきます。

【岩根小】子どもに学ぶ

8月24日 放課後、図書室の床を拭いている3年生を見かけました。特設合唱部の3年生が、特設部が始まるまでの時間を使って掃除をしていたのです。

こんな時、つい、どうしてお掃除をしているのかが、その心のうちが知りたくなります。知りたくなったら聞くのみ。

「うーん。なんか、お掃除すると気持ちいいというか、使っているみんなも気持ちよくなるので。」

思わず、問い返したくなるのが教師のさが。

「でもさ、『大変だなあ、やりたくないなあ』って時もあるんじゃないの。」

すると、

「いや、そんなことないですよ。みんなが幸せになるからいいなあと思って。」

いつも、子どもに驚かされることばかりです。「子どもだからこれぐらいだろう」という大人の読みを、時に子どもは遙かに上回っていきます。

「その気持ちがうれしいなぁ。ありがとう。」

思わず握手を求めました。きれいにしたことを褒める以上に、きれいにしようという思いをもって行動したことそのものを認めてきたいといつも思っています。

時間になると、2人は何事もなかったかのように教室に戻っていきました。

子どもに多くを学んでいます。

【岩根小】洋食ランチ

8月24日 今日の給食のメニューは「コッペパン」「照り焼きチキン」「ジャーマンポテト」「野菜のコンソメスープ」「梨ジャム」でした。パン好きの皆さん、お待たせしました今日は月に一度のパンの日です。

コッペパンは、ふっわふわ柔らかで、とっても優しい味でした。ちぎって、一口ずつ食べるもよし、豪快にチキンをぱんにはさんで食べるもよし。食事のマナーを守って、おいしく食べることが大切ですね。

そこに、チキンとジャーマンポテト、コンソメスープとくれば、まさにザ・洋食。

ちなみに、ジャーマンポテトは和製英語とのこと。諸説いろいろあるようですが、「ドイツのジャガイモ料理ということで、じゃあ『ジャーマンポテト』で」的な流れのようです。案外、ザクッとしてることに驚き。

洋食レストランのランチコースをイメージしながら、おいしくいただきました。

【岩根小】サミングにチャレンジ(4年)

8月24日 4年生が音楽科の学習で、サミングにチャレンジしていました。

サミングとは、親指でリコーダーの裏穴に少し隙間をつくり、1オクターブ高い音を出す技巧です。ちなみに、サムとは親指のこと。

どれくらい隙間を空ければよいかは、実際に体験してみなければ分かりません。微妙なポイントを探ることも大切な学習です。

少しずつですが、ポイントをつかんできたようです。

何度も繰り返し取り組むことも大切な学習。確かなスキルを身に付けるためには、反復練習は欠かせません。

みんなで音を揃え、授業を終えました。リコーダーのきれいな高音が揃う日を楽しみにしています。がんばってね4年生。

【岩根小】形も大きさも同じ形を調べよう(5年)

8月24日 5年生の算数科。合同な三角形のかき方を学習していました。

教科書には3パターンのかき方が載っています。どの考え方にもそれぞれのよさがあって、その多様な考え方に目を向けていくことも算数科の大切な学びです。3つの方法は、どのような考えで行ったのかを説明する力を育てていくことも確かな学力の定着には不可欠です。「表出(アウトプット)」の力は、論理的に考える力にもつながります。

子どもたちは、まずは自分がかきやすい方法で作図を始めました。

作業がとても丁寧です。

コンパスを使っての長さの「測り取り」も正しく行っていました。

コンパスの脚の部分をもって作図をすると形が狂うときがあるのですが、コンパスの頭の部分をしっかりとねじって作図をしていました。

最後になりましたが、この学習は分度器やコンパスを使います。一人一人の作業時間を確保する上でも、確実にご準備いただきますようお願いいたします。

【岩根小】目標を目指すということ(5年)

8月24日 この時期、ほとんどの学級で「自己目標」を設定します。自分ががんばることを自己決定し、取り組んでいくようになります。「自己目標」は、いわば自分との約束ですね。

この学習は学級活動(2)の学習になります。学級活動(2)は、自分の生活上の課題の改善を目指して取り組むものです。ですから、自分の意思決定が鍵を握ります。

どの子も、自分が何をがんばればよいか真剣に考えていました。この「自分、見つめ力」が5年生の強みの一つ。しっかりと自分を振り返り、未来の「なりたい自分」をイメージしていました。一人一人の目標がしっかりと達成されることを心から願っています。

ちなみに「自己目標」はより具体的な方が、定期的な振り返りが効果的に行えます。「国語をがんばる」よりも「漢字が苦手だから、自主学習で漢字練習を毎日1ページがんばる」といった感じです。

この2学期が、自分で自分を高める学期となることを願いました。

【岩根小】新聞を作ろう(4年)

8月24日 4年生が校長室に取材にやってきました。

「失礼します。お忙しいところすみません。国語の学習で、新聞を作っているのですが、にゃん四郎のことについて質問してもいいですか。」

なんと丁寧な言葉遣いでしょうか。また、その立ち居振る舞いも、たいへん礼儀正しいのです。人と関わる体験的な学びは、人への適切な関わり方も学んでいきます。これが、授業で育つということですね。

「にゃん四郎は、いつから岩根小にいるんですか?」

そうか、この子達は、にゃん四郎の記事を書きたいのね。子どもらしい、素直な着眼点です。

礼儀正しい子どもを見ると、こちらまでその思いに応えようと張り切ってしまいます。

「そうねぇ、どうやって調べようかねぇ。卒業アルバムでも見てみようか。」

そうすると、ある年度の卒業アルバムに、にゃん四郎が写っていました。

「あっ!いた!」

学びは、誰かに与えられるばかりではなく、自ら手に入れることも大切です。そして、発見は何よりの喜びでもあります。教師の一番の仕事は「学び心」に火をつけること。担任の先生の丁寧な指導が伝わってきました。

「このアルバムを貸すので、にゃん四郎のことくわしく調べてごらん。」

そう伝えると、

「ありがとうございます。」

と丁寧なお礼の言葉が返ってきました。言葉を大切にするその姿を見て、温かな気持ちになりました。

どんな新聞ができあがるか、今から楽しみです。

【岩根小】夏だ!カレーだ!リニューアル!

8月23日 今日の給食のメニューは「夏野菜カレーライス」「春雨サラダ」「ヨーグルト(会津べこの乳)」でした。2学期は「ふくしま旬の食材献立」でスタートです。

半ば強引ですが、やはり、2学期のスタートはカレーライス。テンションを上げるにはカレーライスと勝手に思っています。そのカレーライス、夏野菜がたっぷり入っていました。地元もとみやの食材もたくさん使われていて、おいしさ倍増です。

カレーライスの合間に食べる春雨サラダもおいしく、どんどん食が進みました。

もう一つ入れしいお知らせ。今日からカレー皿がリニューアル!本宮市のまゆみちゃん、大玉村のたまちゃんがプリントされています。これで、給食が、一層、おいしくなること間違いなし。給食センターの皆様は、安全やおいしさと共に、食の楽しさも届けてくださいます。あらためて感謝いたします。

さて、これもは半ば強引なのですが、カレーライスと言えば1年生。しっかり食べているかなあと思い、教室を見にいくと…完食、完食、完食、そして完食。黄金の完食ラッシュでした。「給食のカレーライス最強説」が真実味を帯びてきました。

あ~、おいしかった。ごちそうさまでした。

【岩根小】友達っていいな(春蘭)

8月23日 業間の休み時間、春蘭の子どもたちがバランスボールを使って楽しく遊んでいました。このバランスボール、不安定な状態で態勢をキープするので体幹が鍛えられていきます。

ソファー生活が増えた現代の子どもたちにとって、長時間、椅子に座って同じ姿勢をキープすることは、なかなか難しいもの。ですから、春蘭学級では、遊びの中で自然とトレーニングができるよう用具を整備しています。

それにも増してうれしかったのは、子どもたちの表情。友達と一緒に遊ぶことを心の底から楽しんでいる様子が伝わってきました。

学級集団づくりは、春蘭学級でも大切にしていることです。これからも、学級にたくさんの笑顔が溢れることを願いました。

【岩根小】共に学ぶ(3年)

8月23日 3年生が算数科「わり算を考えよう」の学習中。今日は、あまりのあるわり算の練習問題に取り組んでいました。割り切れるわり算は、比較的身に付きやすいのですが、あまりの処理で躓きやすい学びでもあります。

そこで、練習問題も「学び合い」。もちろん、個人で練習問題を進めていくのですが、グループで取り組めば、分からないところも聞きやすいものです。また、教える側も、説明を通して自分の考えを「表出(アウトプット)」していくようになるので、さらに理解を深めていきます。

もちろん指導者もグループの中に入り、個別に指導を行います。

共に学びを深める3年生でした。