カテゴリ:今日の出来事

【岩根小】凍る朝、温かい作品

12月5日 昨日が温かかっただけに、今日は朝の寒さを一段と強く感じました。

校庭を歩いてみると、砂場はうっすら凍っていました。

どおりで寒いわけです。

先日のPTA奉仕作業できれいにしていただいた花壇には、先日、パンジーを植えました。寒い冬を乗り越えて、春に大きく育つことを願いました。改めて奉仕作業に感謝いたします。

と、指揮台の上になんやら物体を発見。おそるおそる近寄ってみると……。

すてきなお料理が、ハイセンスに盛り付けられていました。児童クラブの子がつくったのでしょうか。もはや作品の領域。子どものイマジネーションの豊かさに感心するばかり。ワクワクしながら作ったんだろうなあ…と、朝から楽しい気分になりました。

学校は、こんな小さな驚きや発見にあふれています。

【岩根小】今日の給食 ~スーパーイワネっ子~

12月4日 今日の給食のメニューは「ハヤシライス」「わかめサラダ」「みかん」でした。

ハヤシライスは、たまねぎがたっぷり入っていて、その甘みとウスターソースの酸味がハヤシルウと見事にマッチング。それでいて、たまねぎの形はほどよく残っていて、飴色にきらきらと光っていました。うむ、見事な煮込みです。

にんじん、じゃがいも、豚肉とおなじみの具のラインナップの中で、ひときわ輝くのがマッシュルーム。小さい頃、給食でマッシュルームを食べた記憶があまりないのですが(あったかなぁ…)、マッシュルームをたくさん食べて健康アップです。昔から、キノコを食べるとパワーアップするテレビゲームが有名ですが、いわねっ子もスーパーイワネっ子に変身ですね

わかめがたっぷり入ったサラダは、脳の働きを意地するヨウ素、体内機能を調整するナトリウムがたくさん含まれています。さらに、骨や歯を作るカルシウムも入っています。スーパー食材ですね。ツナやキュウリ、コーンとの相性は鉄板でした。

今日のスイーツは甘い温州ミカン。今年の初ミカンという子もいたのではないでしょうか。昔、こたつの上にはなぜかミカンが乗っていたことを思い出しながら、おいしくいただきました。

【岩根小】遊びに学ぶ生活科(1年)

12月4日 1年生が、どんぐりや松ぼっくりを使って、おもちゃ作りに取り組んでいました。

今日、みんなで作っていたおもちゃは「マラカス」です。ビニールコップに思い思いのドングリや松ぼっくりを入れて、コップとコップをくっつけて作ります。

どんぐりはたっぷりとあります。子どもたちの「作ってみたい」に応えるには、十分な素材があってこそ。生活科の学習は、豊富な素材が生命線です。

納得したものができあがると、思わず誰かに見せて、伝えたくなります。これもまた生活科。

マラカスの中に入れるどんぐりに、真剣に絵を描いていました。物作りの楽しさを味わうことも生活科。

気付いたことがあれば、思わず伝えたくなるのも生活科。

同じようなどんぐりだけど、お気に入りを選ぶ楽しさも生活科。

友達と一緒に作ると楽しい生活科。

やっぱり、友達と一緒に作ると楽しい生活科。

思い思いの「やってみたい」を形に表していく過程で、「もっと工夫してみたい」という願いや「おっ、これはおもしろい!」と発見が生まれていくのも生活科。

遊びを通して自分の思いを形にしていくことは、学ぶことの楽しさや意欲を高めることにもつながります。充実した時間を過ごす1年生でした。

どんなマラカスができるのか、今から楽しみですね。

【岩根小】書く姿勢、学ぶ姿勢(1年)

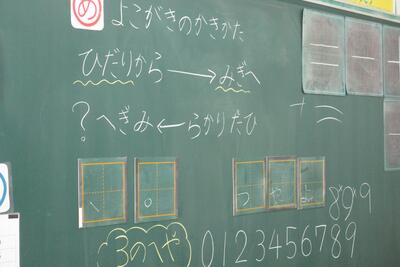

12月4日 1年生も書写の学習中。今日は「数字の横書き」について練習していました。

先生が書いたお手本をよく見て、空中に大きく書いてみます。この学習法を「空書き(そらがき)」と言います。間違いを気にせず大きく書けますし、先生から見れば書き順の確認もできます。

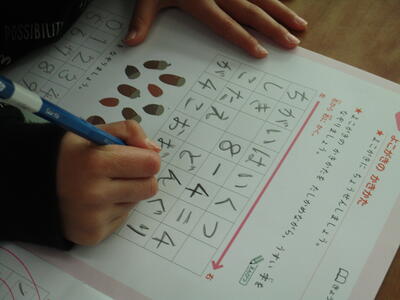

空書きの後は、個人練習の時間です。姿勢を整えて、ゆっくりと丁寧に書くことが基本です。

みんなよく集中していました。

なぞり書きも大切な練習です。はみ出さないように、集中してなぞっていました。

文字を書く姿勢も、学習に取り組む姿勢も、大きく成長している1年生でした。

【岩根小】文字にも成長を感じて(春蘭)

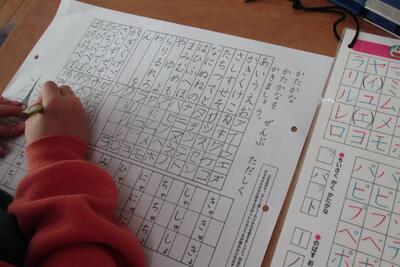

12月4日 春蘭学級では、書写の学習に取り組んでいました。1・2年生が硬筆、3年生が毛筆です。

まずは3年生。今日のめあては「自分の名前をしっかり書く」こと。お手本の文字と共に自分の名前も作品です。名前が力強く書けていると、作品もぐんと引き立ちます。先生の手ほどきを受けながら、一生懸命に取り組んでいました

正しい姿勢で、筆を立てて持つ。よくできていました。

硬筆にも真剣に取り組んでいました。

集中して、一文字一文字丁寧に書いていました。

筆圧も強くなり、濃い字が書けるようになってきました。集中した取組も成長の証。

文字にも集中力にも子どもたちの成長を感じて、うれしくなりました。

【岩根小】準備は万全に ~環境ボランティア委員会~

11月30日 環境ボランティア委員会の皆さんが、明日スタートの「SDGsオリエンテーリング」の準備をしていました。「全校生にSDGsの意識を高めてもらいたい」という思いをもとに企画したものです。

自分たちで考えた企画は、準備も自分達で行います。

「おう、いいねぇ。準備、お疲れさま。ありがとうね。」

と声をかけると、

「はい、がんばります。」

と笑顔で返事が返ってきました。

「あれだめ、これだめ、それもだめ」では、子どもの自立心は育たないと思っています。「だめなのはこれとこれ。それ以外はOK」と、子どもたちに「任せきることのできる範囲」を明確にして、その範囲の中でのびのびと活動できるようにサポートする。それが、特別活動の指導の基本です。

SDGsを楽しい活動を通して広めていく。これなら低学年も楽しく参加できそうです。なかなかのアイディアです。子どものアイディアって、時に大人の想像を超えてきます。ただただ感心するばかり。

明日が楽しみです。

【岩根小】はじめてのアルコールランプ(4年)

11月30日 4年生は、理科で「物のあたたまり方」の学習をしています。ここでは、加熱実験を行います。そこで、今日はアルコールランプの火のつけ方、消し方を学習していました。

ある教育調査によると、マッチを使って火をつけた体験がない小学4年生は6割に達するとのこと。オール電化の普及により、日常的に火に触れる機会が減ってきていることは確かです。となれば練習ですね。これも貴重な体験です。

最初はみんな少し緊張気味。

落ち着いて火をつけることができました。

みんな一度ずつ体験しました。

もちろん火の消し方も練習しました。素早くふたをすることが、安全に火を消すコツです。全員、しっかりと行うことができました。

今、アルコールランプではなく実験用ガスコンロを使う学校も増えています。安全性はもとより、火力が強いので、短時間実験結果を導くことができるからです。そうすることで、考える時間や話し合う時間を確保できます。

しかし、どきどきしながらも、自分でマッチを使って火をつける子どもたちの様子を見ていると、実際に火をつける体験も大切にしてあげたいところです。

どちらか一つに偏るのではなく、学習のねらいに応じて、体験と効率性のバランスのよい指導を大切にしていきます。

【岩根小】みんなで上達(4年)

11月30日 落ち着いた空気の中、筆を走らせる4年生。今日は、書写の毛筆の学習で「書きぞめ」に取り組んでいました。今年度から、3年生以上は、県の書きぞめコンクールを全員で目指しています。

お手本は「白い大地」。左右のバランスを取るのがなかなか難しい字ですが、みんな集中して取り組んでいました。

みんなでがんばる雰囲気が、一人一人の力を高めます。

みんなは一人のために、一人はみんなのために。書写の時間からも、そんな思いが伝わってきました。

自分史上、最高の字を目指してがんばってください。

【岩根小】くるくるくるっ ~マットを使った運動遊び~(1年)

11月30日 1年生が体育科の学習で「マットを使った運動遊び」に取り組んでいました。体を横に倒し、くるくるくるっと回転していく「丸太転がり」という技に挑戦していました。

この技のポイントは2つ。

①バンザイの状態でマットの上に寝転ぶ。

②腕を伸ばした状態のまま転がる。

と書けば簡単そうですが、1年生にとってまっすぐ転がることはなかなかの難易度です。

おっ、なかなかいい感じの回転です。

回転感覚にも慣れてきたようです。

くるくるくるっと、とても楽しそうでした。

【岩根小】早く元気になりますように

11月30日 今日で11月も終わり、明日からは12月。季節の早さを感じます。朝の寒さも厳しくなりましたが、今日も子どもたちは元気に登校してきました。

現在、インフルエンザでお休みしている子が各学級数名いる状態ですが、一日でも早く元気になることを願っています。