輝け!いわねっ子

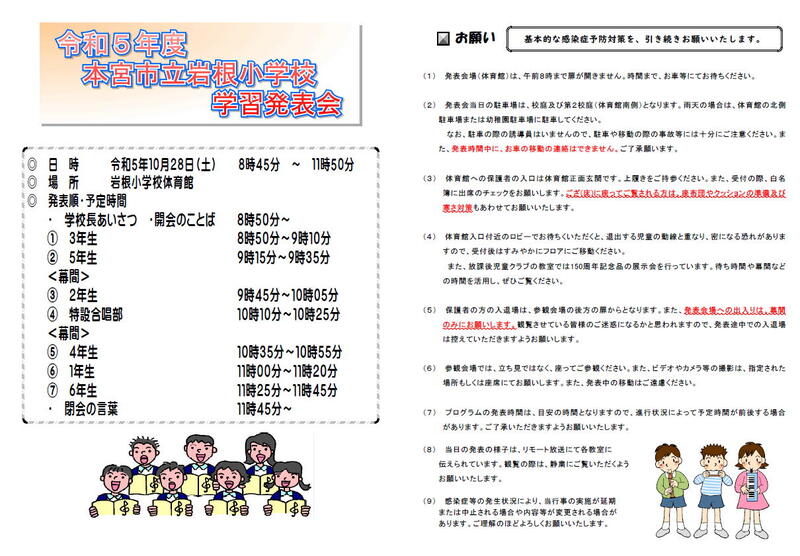

【岩根小】学習発表会プログラム

【岩根小】メッセージ ~学習発表会~(3年)

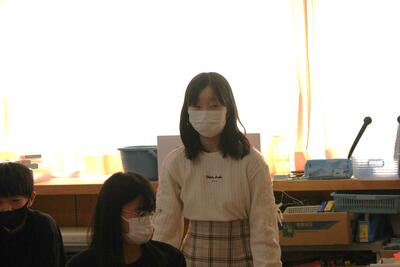

10月26日 6年生が屋外で学習発表会の練習に励んでいた同時刻。体育館では、3年生がダンスを中心に、練習の最終段階に入っていました。

練習が終わり、先生からのメッセージ。

「みんなならできる、心を一つにして、全力を尽くすこと。」

別の先生からも励ましの言葉をいただきます。

「みんなはぐんぐん成長している。発表だけでなく、話の聞き方も、真剣なまなざしもすばらしい。」

子どもも教師も本気になって、一丸となって臨む学習発表会。大人からの本気のメッセージは最大のエールです。

3年生の皆さん、みんなが応援しています。学習発表会当日、そのパワーあふれる発表を思い切り見せてください。

【岩根小】折れない心で ~学習発表会練習~(6年)

10月26日 6年生が外で学習発表会の練習をしていました。インフルエンザの感染拡大防止に努めていることは、一つ前の記事でお伝えしましたが、屋外で互いの距離を取って台詞を伝え合っていました。

学習発表会練習と感染拡大防止……両立させることの難しさを感じながらも、できることを探し、できる限りの練習に励む6年生。

担任の先生の話によると、教室で静かに過ごすことが多くなっているので、気分転換も兼ねて外で練習をしたとのこと。

学力先進国のフィンランド。フィンランド人の気質は「SISU(シス)」という言葉で表せます。「SISU(シス)」を日本語に近い言葉で表すと、気骨、根性、根気、気力、忍耐、不屈などと言えるそうです。困難をしのぎ、最後までやり抜く、誠実さや高潔さの尺度であり、過去の失敗から学び、勇気を持って前進する性質とも言えます。

6年生の姿に「SISU(シス)」が重なりました。

小学校生活最後の学習発表会。6年生が、力一杯輝くことを願いました。

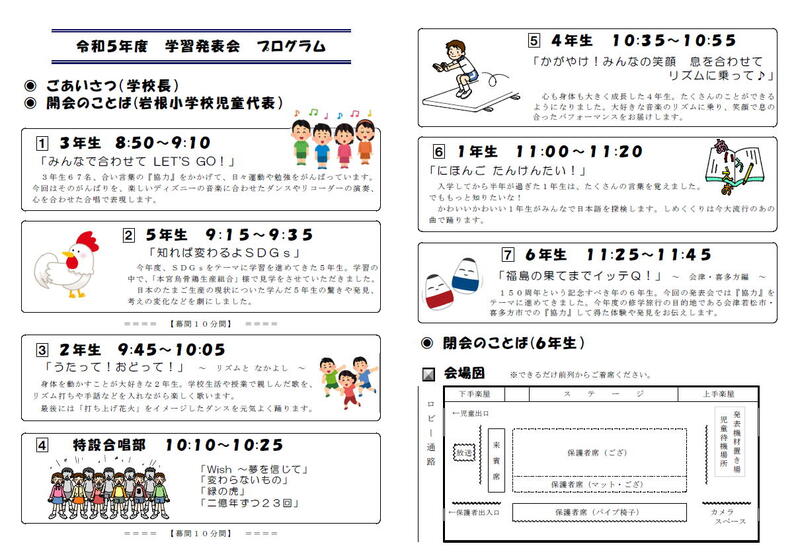

【岩根小】感染拡大の防止に努めています

10月26日 今週に入り、インフルエンザに罹患する子どもが増えました。28日(土)には学習発表会が控えているので、今週は短縮時程でなるべく早く下校させたり、手洗い、消毒、換気の徹底に努めたりしながら、これ以上感染が拡大しないよう努めているところです。

給食前には、全校生に向けて「今週は黙食をすること」「手指の消毒をしっかり行うこと」を伝えました。

各教室を見て回ると、静かに「いただきます」をして給食を食べていました。

こんな時こそ、足並みを揃えて行動できるのは、岩根っ子の底力であり、成長の証です。

学校では引き続き、感染拡大防止に努めていきます。ご家庭でもお子さんの体調をよく観察いただき、少しでも体調不良が見られる時は、無理に登校することなく、家で静養するようお願いいたします。学習発表会へ一人でも多く参加させたいところではありますが、お子さんの健康を優先するようよろしくお願いたします。

【岩根小】今日の給食 ~マチュピチュに思いを馳せて~

10月26日 今日の給食のメニューは「大玉村記念日献立」。アロス・コン・ポヨ、エンパナーダ、キヌアサラダ、ロクロ、りんごゼリーでした。舌を噛みそうな名前ばかりですがペルーを中心とした南米料理です。

アロス・コン・ポヨはペルー風の炊き込みご飯。本場ではパクチーをふんだんに使うそうですが、今日は子ども向けにアレンジされ、とてもおいしかったです。

エンパナーダは具をパンで包んだスペイン発祥の料理。現在は中南米の家庭料理として親しまれているとのこと。給食センターはエンパナーダも作ってしまうことにも驚きながら、おいしくいただきました。

キヌアサラダのキヌアは、数千年も前から南米アンデス高地に住む人々に主食として食べ継がれてきた穀物です。インカ文明を支えた重要な穀物と言われていて、現在ではペルー南部とボリビア西部を中心に栽培されており、重要な食料となっているとのこと。ところどころに小さな粒が入っていました。ちなみに、キヌアは健康食品としても注目を集めているようです。

ロクロは、カボチャやいろいろな野菜、お肉が入ったシチューです。もともとはアルゼンチンの北西部、サルタ地方の郷土料理らしいです。ほのかに香るカボチャが食欲をそそりました。

今から100年以上昔、大玉村出身の農地与吉さんは「海外で成功して日本に戻って来る」と言い残し、横浜港から「紀洋丸」に乗って出港、契約移民としてペルーに旅立ちます。その後、現地での苦労を積み重ねながらマチュピチュ村に移り住み、住民の人望を集め、マチュピチュ村の初代村長となりました。南米料理を味わいながら、先人に思いを馳せました。

【岩根小】振り絞る ~学習発表会練習~(2年)

10月26日 学習発表会まで残り2日。練習が熱を帯びてきました。毎日、一生懸命練習に励む子どもたち。よくがんばっています。

先生は、子どもの目線に立って語りかけます。

「みんなはもっと伸びるよ。」

すると、子どもから、

「もう一回、練習する!」

との声が上がりました。

さらに「本気」を振り絞る子どもたち。

励ましは大きな勇気となって、子どもたちのさらなる本気が引き出されていきます。

苦労して課題を乗り越える「体験」も大切な学びと考えます。当日、2年生の「全力」の姿を楽しみにしてください。

【岩根小】丁寧に学んで(4年)

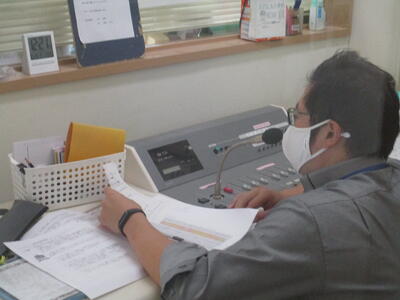

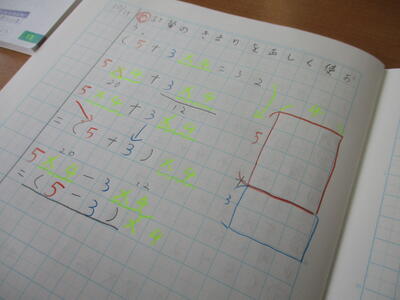

10月26日 4年生が算数科「計算のやくそくを調べよう」の学習をしていました。学習発表会の準備で、慌ただしい日々が続きますが、そんな時こそ、落ち着いて教科の学習に取り組むことは、生活のリズムを整える上で大切なことです。みんな集中して取り組んでいました。

今年度、多くの学級で頻繁に使用されるようになった大型モニター。これもICT機器の積極的な導入の取り組みの一つです。

4年生は、計算のきまりの一つである「分配法則」について学んでいました。このきまりは、今後の学習にもつながってくる大切な内容です。

「難しいなあ。」

と素直なつぶやきが生まれるのも、真剣に学んでいる証拠。先生は、

「じゃあ、練習が必要だね。がんばろうね。」

と励ましの声かけをしていました。

集中して学習に取り組む4年生。

丁寧にまとめられたノートからも、がんばりが伝わってきました。

【岩根小】光っておもしろい!(3年)

10月25日 3年生が鏡をもって並んでいました。これ、理科「太陽の光を調べよう」の学習です。

実際に、太陽の光を鏡で反射させて、日光の反射を体感していました。的当てゲームのようにすることも、子どもの好奇心を高める大切なアプローチです。ちょっとした工夫で学びに必要感が生まれます。これも「体験」です。「体験」は、教科書やインターネットを見るだけでは感じにくい「体感」を与えてくれます。

「ん?光を重ねると明るくなっているような…」

何度も「日光の反射遊び」を繰り返す中で、自然と「?」が生まれてくるのが理科の醍醐味。この「?」を見つける力が、課題発見力となっていきます。「理科のめがね」を付けて世界を見ることで、日常の景色が理科的な見え方に変わってくるのです。

これから、子どもたちがどんな「?」をもち、どのように探究していくのか楽しみです。

【岩根小】朝の会(3年)

10月25日 3年生が「朝の会」をしていました。この「朝の会」、日々、当たり前のように行われていますが、そこにはいろいろな意味があります。

子どもの名前を声に出して呼び出席を取るのは、声や表情から体調や心の状態を捉えるためです。

また、今日一日の学習予定を具体的にも伝えています。急な予定の変更に戸惑ったり、具体的にどのような学習をするかわからないと不安になる子もいるからです。

今日、3年教室では、先生が、昨日の放課後に自分から進んでトイレや図書室の掃除をしていた子どもたちのことを紹介をしていました。また、先生は、その行為だけを褒めるのではなく、

「どうして、自分から掃除をしたの?」

とそこに込められた思いを尋ねていました。

「きれいになると、みんながうれしいと思って。」

「私もみんなが喜ぶと思ったし、きれいにするとすっきりするからです。」

先生は、そんな話を聞きながら、最後に伝えます。

「みんなのため、学校のために、ありがとう。」

「朝の会」、時間は短くても、一日の学校生活を充実させるために欠かせない時間です。

【岩根小】本に親しむ

10月25日 朝、2年生が図書室前の掲示を楽しそうに見ていました。掲示の内容は、図書委員会が企画した「読書ビンゴ」です。いろいろな本を読んで、ビンゴカードを揃えると、図書委員会がつくったプレゼントがもらえます。図書委員会の子どもたちが、「全校生に楽しみながら本に触れてほしい」という思いをもって企画を考えました。

「読書活動の充実」は、学校経営グランドデザインにも示しましたが、本校では、いたずらに本を借りた冊数のみを追い求めることはしません。量も大切ですが、子どもたちが本をじっくり読んだり、厚い本に挑戦したりすることも、読書活動の充実につながると考えているからです。また、図書委員会の主体的な活動も大切にしています。

各教科等でも図書室を有効に活用しながら、効果的に本に触れられるよう努めています。

【岩根小】設備で命を守る

10月25日 本校の校庭南門は、3年前の地震で壊れ、修復を待つ状態でした。開放された状態では、万が一の自動車の進入事故が心配されたので、しばらくの間、ロープを張って防いでいました。今回、市教委さんが鉄柵を設置してくださいました。

今回の鉄柵は、あくまでも仮のもので、12月過ぎには本格的に門の整備がされるとのことでした。子どもたちの安全を守るためには、確かな設備の設置は欠かせません。

西門は、子どもが登校し終えたら閉めています。自動車と子どもの出会い頭での衝突事故を防ぐためです。また、道路と校庭の境には、カラーコーンを設置し、西門より入った自動車が校庭に入らないようにしています。子どもたちには、西門付近の駐車場前では遊ばないよう指導もしています。

かつて、県内のある小学校で、敷地内の駐車場で子どもが自動車にひかれるという痛ましい事故がありました。他人事にしてはならないことであり、大切なお子さんの命を預かる学校として、忘れてはいけないことだと思っています。引き続き、設備面からも、子どもの命を守るよう努めていきます。

【岩根小】互いに見合って学ぶ ~学習発表会事前発表会~(1~3年)

10月24日 今日は1~3年生の学習発表会事前発表会が行われました。高学年でインフルエンザに罹患する子が増えたため、感染防止対策の一環としてローテーション鑑賞を取り入れました。1学年ずつ発表し、ステージ発表とオンライン発表を交代しながら鑑賞しました。

1年生の発表を2年生が直接見ます。

人前で発表することに少しどきどきする1年生。これも大切な練習であり、大切な体験です。

真剣に見ることも大切な学習であり、大切な体験です。

2年生に見てもらいながらも、堂々と発表する1年生。練習よりも一段と気合いが入っていました。

3年生は大型テレビでオンライン鑑賞。

真剣に見る姿は、さすが下学年のリーダー3年生です。

そして、次は2年生がステージ発表、3年生が体育館で鑑賞、1年生が大型テレビでオンライン鑑賞という形にローテーションをしました。異なる学年の発表を見ることは、それだけで大きな刺激になりますし、さらなる意欲も喚起される大切な学びです。

インフルエンザの感染防止対策をしながらも、お互いの発表は少しでも見せたいという思いから、なんとかひねり出した鑑賞方法です。感染防止対策をしながらも、その時にできる最大限のことを考えていきます。

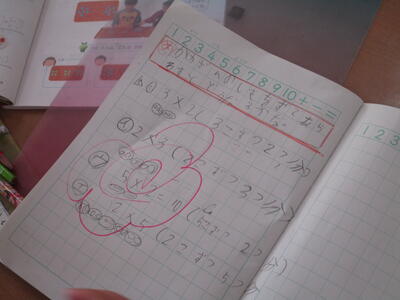

【岩根小】かけ算、突入!(2年)

10月24日 2年生が算数科「かけ算」の学習をしていました。この時期、日本中の2年生教室からは、かけ算九九を唱える声が聞こえてきます。かけ算九九は、3年生で学習する「わり算」にもつながっていく大切な学習です。2年生のうちにしっかりと身に付けることが大切になります。

先生のお話を真剣に聞く姿にも成長を感じます。「聞く」ことは学習の基本ですね。

今日の学習課題は「かけざんの しきを ずで あらわすと どうなるかな。」です。数字を丸暗記させるのではなく、3×2はどのような図に表せるかを考えることで、かけ算のイメージと式が重なり合っていきます。

子どもたちのノートには、「3×2は(3こずつ2つ分)」と図と共にしっかりと書かれていました。かけ算のイメージを図式化することは、かけ算の仕組みを理解することにつながっていきます。

これからも、教えること、考えさせること、互いに教え合うことをバランスよく取り入れながら、学びの質を高めていきます。

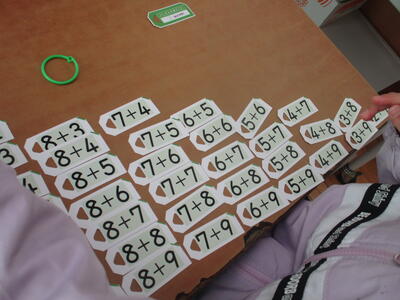

【岩根小】たしざんも片付けもがんばってます(1年)

10月24日 算数科で「たしざん」の学習をがんばる1年生。繰り上がりの計算にも挑戦しています。計算カードを使って、何度も繰り返し練習することで、すばやく頭の中で計算できるようになります。

学習は片付けも大切です。授業の最後には、計算カードをキーリングに戻す練習をしていました。先生は、子どもたちを教室の前の方に呼び集め、どのような順番で片付ければよいか丁寧にわかりやすく指導していました。

やり方さえ分かれば、子どもたちはチャレンジャーになります。

「わかった!やってみる。」

そう言うと、どの子も先生に言われたとおり、順番にキーリングにとじていきました。

「かんたーーん」

という声も聞こえてきました。

片付けながら、声に出して計算している子もいました。

どの子も一枚一枚丁寧に片付けていました。

基本的な学習習慣をしっかりと身に付ける1年生でした。

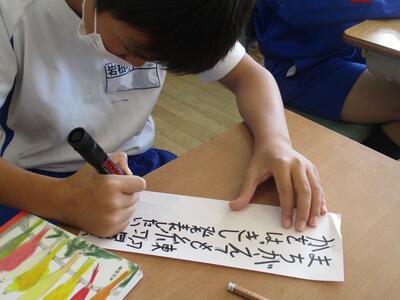

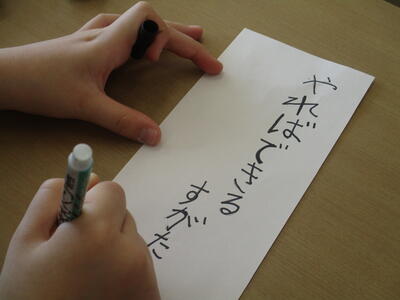

【岩根小】意気込み(4年)

10月24日 静かにペンを走らせる4年生。短冊になにやら決意を書いています。

どうやら学習発表会に向けての意気込みを書いているようです。一文字、一文字、気持ちを込めて書いていました。

言霊と言えば少しスピリチュアルかも知れませんが、強く思うこと、その思いを言葉に表すことは、目標達成に向けて大切なことです。これも一つの子どもたちの「夢」です。

学習発表会当日、一人一人の「夢」が叶うよう励まし続けていきます。

【岩根小】苦労してこそ ~学習発表会練習~(5年)

10月24日 学習発表会まで、後、4日となった今日の1校時目。校舎の外から歌声が響いてきました。5年生が歌の練習をしていました。

どんな歌を歌うかは当日までのお楽しみとして(ヒントはSDGs)、見に来てくださったお客様にしっかりと声を届けようと練習をがんばっていました。外で歌えば、体育館より声量が求められます。負荷をかけての練習のようです。

学校行事は、ただ、こなせばよいというものではありません。その学年の発達段階に応じたハードルがあって、それを乗り越えることが成長につながっていきます。困難は大きければ大きいほど、乗り越えてたときの喜び、達成感も大きいです。乗り越えることも大切な「体験」です。今日も、一生懸命に練習に励む子どもたちでした。

【岩根小】学習発表会に向けて(2年)

10月17日 今、どの学年でも、28日の学習発表会に向けての練習に励んでいるところです。今日は、体育館で2年生がステージ練習をしていました。

2年生はどんな学習の成果を発表するのでしょうか。どうやらフラフープを使うようですね。なかなか巧みに回していました。

本格的な全体練習は始まったばかり。これからが本番モードの練習に入っていきます。楽しみですね。

今週は暖かい日が続くようですが、いつ急激に寒くなるか分かりません。学校でも衣服の調整をしながら、体調の管理に努めていきますので、ご家庭でも「早寝、早起き、朝ご飯」に留意し、みんな元気に当日を迎えられるようご協力よろしくお願いいたします。

【岩根小】よりよい授業づくりを目指して

10月16日 子どもたちによい授業を提供するためには、教師自身の研鑽は欠かせません。研究授業の後は事後研究会になります。本日は、上越教育大学大学院より阿部教授をお招きし、本校の研究について一緒に考えていただきました。

授業のねらいは達成されていたか、達成したとすれば何がよかったのか、そうでなければどうすればよかったかを、どの先生も自分事として捉え話し合いました。付箋に自分の考えを記入し、模造紙に貼りながら意見を交流していきます。

ちなみに本校の研究は、赤「達成」、青「課題・疑問」、黄「次につなげること」です。いろいろな意見が飛び交っていますね。対話の自由性、率直性は本校の研究において大切にしていることでもあります。

最後に各グループの意見を発表し、全体で共有し、次につなげて行くことを確認しました。

最後は、上越教育大学大学院の阿部教授から「学級経営とファシリテーション」という演題で講話をいただきました。

今、教育は、はっきりとした正解を指導する時代(指導)から、納得する答えを自分達で見つけ出す時代(学び)へと変化していること、自己選択・自己決定できる学びの大切さなど、貴重なお話をいただきました。教育観がバージョンアップされていくことを感じました。

また、子どもたちを主体的な学び手に高めていくための「ファシリエートスキル」などを、実際に体験しながら学ぶこともできました。あっという間に100分間の講話の時間が過ぎていきました。

これからも子どもたちに負けないよう、私たち教師も全力で学び、日々の授業によりよく還元していきます。

【岩根小】自らよりよい学級・学校生活をつくる ~学級会~(6年)

10月16日 今日は研究授業がありました。研究授業では、学校で重点的に取り組んでいる授業を多くの教員で参観し、その後、授業の成果と課題を話し合うようになります。本校で重視している授業は「道徳科」と「学級会」の二本柱です。今日は、6年生の「学級会」の授業でした。

議題「2年1組との交流をする計画を立てよう」

提案理由「一年生としか下学年は交流していないから、もっと他の学年の子ども交流して、もっと仲よくなりたいから」(提案理由とは、なぜ、話し合う必要があるのか、そのよりどころとなるものです)

輪番制で、司会、副司会、黒板記録、ノート記録を分担して話合いを行います。輪番制にすることで、全員がリーダー、フォロワーを相互に体験していきます。先生の仕事は「見守る」ことが主になり、ポイントとなるところで適切に助言を行います。

自分達で顔を見合わせながら話し合い、自分達で決定するのですが、当然意見は分かれます。この分かれた意見をうまく組み合わせたり、時には譲り合ったりしながら、互いに納得できる決定をしていくことを「折り合い」と言います。

誰かに決めてもらえば楽だけど、いつか自分達の未来は自分達で拓いていかなければなりません。だから、小学生のうちから、その手を挙げ、その声で伝え、話し合い、折り合いを付ける経験が必要なのです。

子どもたちの力を信じれば、子どもたちは自分達で動き出します。

「話合い」は「聞き合い」。しっかり聞くことも大切な力です。

子どもたちの話合いは、時に行き詰まる時もあります。そんな時は、周囲の友達とちょっとリラックスして話し合い、意見を広げ、深めていきます。どの子も議題からそれることなく、本気で話しているところが6年生のすてきなところ。2年生のことを考えながら話し合っていました。

そして、また全体で意見を交わしていきます。

司会グループも途中で話合いの流れを確認していました。どう進めればいいか、チームで話し合いフォローアップしていくことも大切な学びです。

さらに話合いは進み、少しずつ、2年生と一緒に遊ぶ内容が決められていきました。

最終的に決定した遊びは、2年生もルールを知っていて、みんなで楽しめる「フルーツバスケット」。先生が指示をしてやらせれば一瞬で決まります。でも、子どもたちで話し合うからこそ、たとえ100%の満足ではなくてもそこに納得が生まれます。

45分間、本気で話し合った6年生。2年生との交流会がすてきな思い出の一つとなることを願いました。

【岩根小】今日の給食 ~味のコラボ~

10月16日 今日の給食のメニューは「ポークカレーライス」「海藻サラダ」「柿」でした。

カレーのお肉と言えば、チキン派、ポーク派、ビーフ派と意見が分かれるところですが、みなさんは何派でしょうか。こんな話題で盛り上がるのも楽しいカレーライス、個人的にはやっぱりポークかなぁ…などと、自分のことはさておき、今日のカレーライスは、味、色、具の大きさとも王道ど真ん中でした。いやあ、ご飯が進みました。

カレーの合間に海藻サラダを食べれば、ほどよい酸味が口の中に広がります。味リフレッシュをして、またもやカレーの辛みを味わうという贅沢な食事を楽しみました。

辛み、酸味と来て、最後は今が旬の柿で甘みを味わいました。

味のコラボレーションを楽しみました。毎日、おいしい給食です。