輝け!いわねっ子

【岩根小】遊びに学ぶ生活科(1年)

12月4日 1年生が、どんぐりや松ぼっくりを使って、おもちゃ作りに取り組んでいました。

今日、みんなで作っていたおもちゃは「マラカス」です。ビニールコップに思い思いのドングリや松ぼっくりを入れて、コップとコップをくっつけて作ります。

どんぐりはたっぷりとあります。子どもたちの「作ってみたい」に応えるには、十分な素材があってこそ。生活科の学習は、豊富な素材が生命線です。

納得したものができあがると、思わず誰かに見せて、伝えたくなります。これもまた生活科。

マラカスの中に入れるどんぐりに、真剣に絵を描いていました。物作りの楽しさを味わうことも生活科。

気付いたことがあれば、思わず伝えたくなるのも生活科。

同じようなどんぐりだけど、お気に入りを選ぶ楽しさも生活科。

友達と一緒に作ると楽しい生活科。

やっぱり、友達と一緒に作ると楽しい生活科。

思い思いの「やってみたい」を形に表していく過程で、「もっと工夫してみたい」という願いや「おっ、これはおもしろい!」と発見が生まれていくのも生活科。

遊びを通して自分の思いを形にしていくことは、学ぶことの楽しさや意欲を高めることにもつながります。充実した時間を過ごす1年生でした。

どんなマラカスができるのか、今から楽しみですね。

【岩根小】書く姿勢、学ぶ姿勢(1年)

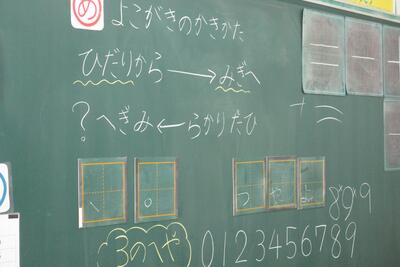

12月4日 1年生も書写の学習中。今日は「数字の横書き」について練習していました。

先生が書いたお手本をよく見て、空中に大きく書いてみます。この学習法を「空書き(そらがき)」と言います。間違いを気にせず大きく書けますし、先生から見れば書き順の確認もできます。

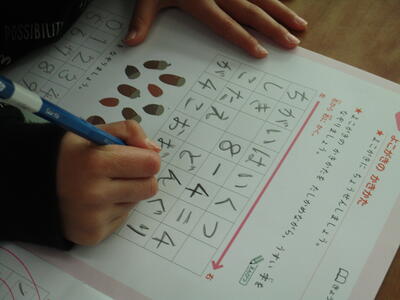

空書きの後は、個人練習の時間です。姿勢を整えて、ゆっくりと丁寧に書くことが基本です。

みんなよく集中していました。

なぞり書きも大切な練習です。はみ出さないように、集中してなぞっていました。

文字を書く姿勢も、学習に取り組む姿勢も、大きく成長している1年生でした。

【岩根小】文字にも成長を感じて(春蘭)

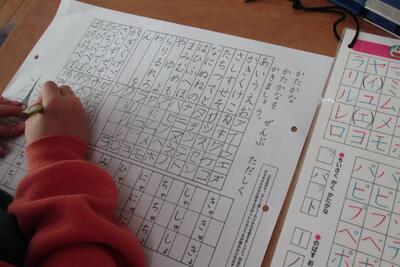

12月4日 春蘭学級では、書写の学習に取り組んでいました。1・2年生が硬筆、3年生が毛筆です。

まずは3年生。今日のめあては「自分の名前をしっかり書く」こと。お手本の文字と共に自分の名前も作品です。名前が力強く書けていると、作品もぐんと引き立ちます。先生の手ほどきを受けながら、一生懸命に取り組んでいました

正しい姿勢で、筆を立てて持つ。よくできていました。

硬筆にも真剣に取り組んでいました。

集中して、一文字一文字丁寧に書いていました。

筆圧も強くなり、濃い字が書けるようになってきました。集中した取組も成長の証。

文字にも集中力にも子どもたちの成長を感じて、うれしくなりました。

【岩根小】大盛況!SDGsオリエンテーリング ~環境ボランティア委員会~

12月1日 休み時間、タブレット端末を手に、たくさんの子どもたちが校内を歩いていました。

今日は、環境ボランティア委員会が企画した「SDGsオリエンテーリング」のスタートの日でした。SDGsの目標は17個あるのですが、その目標に1つずつQRコードを張り付けたものを校内のいろいろな場所に掲示しました。

そのQRコードを読み込むと一文字ずつ字が表れ、17文字をつなげると一つの文章になるというものです。なるほど、よく考えましたね。

QRコードがうまく読み取れない時は、子どもたち同士教え合っていました。すぐに先生に頼らずに、自分たちで何とかしようとしているところにも成長を感じます。これも、自然な「学び合い」。

ルールに則って校内の掲示を探す子どもたち。ちょっとした宝物探し気分が楽しいですね。

いろいろな学年の子が、SDGオリエンテーリングに取り組んでいました。

それにしても「SDGs+ICT」というアイディアを生み出すとは…、改めて、子どもたちの考える力に驚かされます。

時に計画通りにいかないこともあります。でも、失敗も貴重な体験、学びです。その時は、すぐに話し合い、計画を修正。「ナイス、改善。」私たち指導者は、失敗しないことよりも、失敗を立て直したことを認めて価値付けていきます。

特別活動の特質は「なすことによって学ぶ」にあります。

学校は楽しいところ。そして、楽しい学校をつくるのは自分自身。誰かにしてもらうことより、自分たちにできることを探す。環境ボランティア委員会の活動に、子どもたちの前向きなエネルギーを見る思いでした。

【岩根小】12月スタート ~改めて子どもを見つめる月に~

12月1日 澄み渡る青空のもと、12月がスタートしました。12月は、2学期のまとめの時期でもあります。学習内容の定着を目指すのはもちろんのこと、子どもたち一人ひとりのよさや成長を改めて見つめる月にしていきます。

毎朝、子どもたちは班長さんを先頭に登校してきます。後ろを振り返りながら下の学年の面倒を見てきた班長さん、大きなランドセルを背負って一生懸命歩き続けた1年生、これらのことを当たり前のこととせず、子どもたちのよさや成長と捉えていきたいと思います。

校門をくぐった後、すぐに、ちりぢりばらばらにならず、班長さんの「解散します」のあいさつと共に、「班員がありがとうございます」と返し登校を終了すること。これも、今年1年続けてきたことであり、子どもたちががんばってきたことです。

先生方も、子どもたちの登校時に、進んであいさつをしたり、班長さんをねぎらったりすることを意識してきました。

さらに、保護者の皆様、地域の皆様、駐在所さんにも、毎朝の登校を見守っていただいています。ご協力に改めて感謝いたします。

一人一人の小さな努力の積み重ねが、大河をつくる一滴となることを信じて、12月も励んでいきます。

【岩根小】準備は万全に ~環境ボランティア委員会~

11月30日 環境ボランティア委員会の皆さんが、明日スタートの「SDGsオリエンテーリング」の準備をしていました。「全校生にSDGsの意識を高めてもらいたい」という思いをもとに企画したものです。

自分たちで考えた企画は、準備も自分達で行います。

「おう、いいねぇ。準備、お疲れさま。ありがとうね。」

と声をかけると、

「はい、がんばります。」

と笑顔で返事が返ってきました。

「あれだめ、これだめ、それもだめ」では、子どもの自立心は育たないと思っています。「だめなのはこれとこれ。それ以外はOK」と、子どもたちに「任せきることのできる範囲」を明確にして、その範囲の中でのびのびと活動できるようにサポートする。それが、特別活動の指導の基本です。

SDGsを楽しい活動を通して広めていく。これなら低学年も楽しく参加できそうです。なかなかのアイディアです。子どものアイディアって、時に大人の想像を超えてきます。ただただ感心するばかり。

明日が楽しみです。

【岩根小】はじめてのアルコールランプ(4年)

11月30日 4年生は、理科で「物のあたたまり方」の学習をしています。ここでは、加熱実験を行います。そこで、今日はアルコールランプの火のつけ方、消し方を学習していました。

ある教育調査によると、マッチを使って火をつけた体験がない小学4年生は6割に達するとのこと。オール電化の普及により、日常的に火に触れる機会が減ってきていることは確かです。となれば練習ですね。これも貴重な体験です。

最初はみんな少し緊張気味。

落ち着いて火をつけることができました。

みんな一度ずつ体験しました。

もちろん火の消し方も練習しました。素早くふたをすることが、安全に火を消すコツです。全員、しっかりと行うことができました。

今、アルコールランプではなく実験用ガスコンロを使う学校も増えています。安全性はもとより、火力が強いので、短時間実験結果を導くことができるからです。そうすることで、考える時間や話し合う時間を確保できます。

しかし、どきどきしながらも、自分でマッチを使って火をつける子どもたちの様子を見ていると、実際に火をつける体験も大切にしてあげたいところです。

どちらか一つに偏るのではなく、学習のねらいに応じて、体験と効率性のバランスのよい指導を大切にしていきます。

【岩根小】みんなで上達(4年)

11月30日 落ち着いた空気の中、筆を走らせる4年生。今日は、書写の毛筆の学習で「書きぞめ」に取り組んでいました。今年度から、3年生以上は、県の書きぞめコンクールを全員で目指しています。

お手本は「白い大地」。左右のバランスを取るのがなかなか難しい字ですが、みんな集中して取り組んでいました。

みんなでがんばる雰囲気が、一人一人の力を高めます。

みんなは一人のために、一人はみんなのために。書写の時間からも、そんな思いが伝わってきました。

自分史上、最高の字を目指してがんばってください。

【岩根小】素早く渡して ~用具を操作する運動遊び~(1年)

11月30日 ボールを使って運動する1年生。後ろにいる友達に頭の上からボールを渡していきます。

ボールを渡し終わったら、すぐに列の最後尾に移動します。こうして、どんどんボール渡しが繰り返されてゴールを目指すのです。

ですから、休んでいる暇はありません。素早く移動するので運動量も十分に確保できます。

寒い日でも、元気いっぱいに運動していました。

【岩根小】くるくるくるっ ~マットを使った運動遊び~(1年)

11月30日 1年生が体育科の学習で「マットを使った運動遊び」に取り組んでいました。体を横に倒し、くるくるくるっと回転していく「丸太転がり」という技に挑戦していました。

この技のポイントは2つ。

①バンザイの状態でマットの上に寝転ぶ。

②腕を伸ばした状態のまま転がる。

と書けば簡単そうですが、1年生にとってまっすぐ転がることはなかなかの難易度です。

おっ、なかなかいい感じの回転です。

回転感覚にも慣れてきたようです。

くるくるくるっと、とても楽しそうでした。

【岩根小】早く元気になりますように

11月30日 今日で11月も終わり、明日からは12月。季節の早さを感じます。朝の寒さも厳しくなりましたが、今日も子どもたちは元気に登校してきました。

現在、インフルエンザでお休みしている子が各学級数名いる状態ですが、一日でも早く元気になることを願っています。

【岩根小】冬休み、いらない(1年)

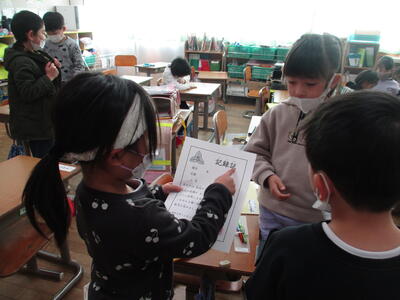

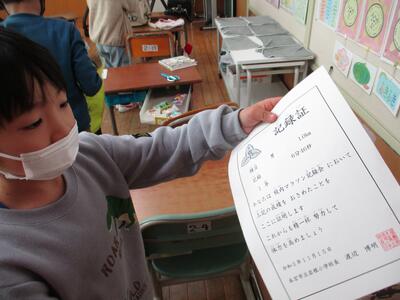

11月29日 先日行われた校内マラソン記録会の記録証をもらった1年生。お互いに記録証を見せ合いながら、あの日の激走を振り返っていました。

「ぼく、がんばったよ。」

と話しながら、記録証を見せてくるところが1年生のかわいらしさ。本当によくがんばりましたね。

「次はなわとびにチャレンジだね。冬休みも練習してね。」

といろいろな子に声をかけていると、ある子が、

「ぼく、冬休み、いらない。」

と話してきました。一体どうしたのだろうと思って理由を聞くと、

「友達と会えなくなるのいやだもん。学校、楽しいもん。」

とのこと。なんともうれしいやら、微笑ましいやら。

「学校が楽しい」その思いが消えないよう、これからもよりよい学校生活づくりを大切にしていきます。

1年生の皆さん、これからも、友達と一緒に楽しい学校をつくっていきましょうね

【岩根小】雨の日に教えること

11月29日 今日は朝から雨模様。冷たい雨に打たれて、子どもたちは風邪をひかないか心配になります。

そんな心配を吹き飛ばすかのように、雨ニモマケズ元気に登校してくるいわねっ子。たくましいなあ。

さて、雨の日には、雨の日だからこそ教えることがあります。

そう、それは傘のしまい方。まずは、傘を閉じたり開いたりして、傘についた水を切ります。この時、人に水がかからないように昇降口から少し離れて行うことも教えます。

次に教えることは傘を束ねること。傘を束ねずに傘立てに入れると、取り出すときに他の傘に引っかかって、傘の骨が折れてしまうことがあります。傘を束ねる理由も教えていきます。

「奥のほうからきれいに並べて入れると、次の人が入れやすくなるんだよ。」

とマナーも教えます。みんな、しっかりと傘立てに入れていました。

雨の日には、雨の日だからこその指導があります。一度や二度で身につくことではないので、雨のたびに声をかけていきます。そうすると、いつか習慣になっていきます。

何も教えずに「ちゃんとやりなさい」とだけ言われても、子どもは混乱するばかり。そもそも「ちゃんと」って言葉は、イメージがわきづらいものです。行為と共にその意味を合わせて教えていくことは、納得の伴った理解にもつながっていきます。そして、最後に「よくできたね。ありがとう」と認めるまでが指導のパッケージ。

機をとらえて一つ一つ丁寧に教えることをこれからも大切にしていきます。

【岩根小】今日の給食 ~体をつくる給食~

11月28日 今日の給食のメニューは「カップエッグ」「野菜炒め」「みそけんちん汁」「ふりかけ」でした。

カップエッグは、黄身と白身がきれいに調理されていて、塩こしょうもほどよく振られていました。調理員さんが、一つ一つ卵を割ってカップに入れたことを思うとその労力に改めて感謝の気持ちが湧いてきます。

今日6年生は食育の学習をしましたが、給食は塩分量にも注意しています。普段の食生活でも、塩分の取り過ぎにも気を付けるよう働きかけていきます。

野菜は健康な体づくりには欠かせない食材。免疫力を高めてインフルエンザにかからないようにするためにも、メニューに野菜がたくさん出るのはありがたいことです。もちろん、野菜が苦手な子もいますが、最初から「食べなくていいよ。」ではなく、「一口はチャレンジしてみよう」の働きかけを行いながら食の幅を広げています。

今日は、午前中、一気に寒くなりましたが、こんな日は温かい汁がありがたいです。根菜たっぷりの具だくさんのけんちん汁で、ますます健康な体づくりができますね。

じゃんけんマークのデザインも楽しいふりかけ。パラッパラとごはんにかけて、今日もおいしい給食をいただきました。

【岩根小】「心の根」を育てる道徳科(2年)

11月28日 2年生が道徳科の学習をしていました。今日の学習で扱っている道徳的価値は「礼儀」、「青いアルバム」という教材を通して考えを深めていきます。

いきなり、「あなたは『礼儀』についてどう思う?」と問われても、答えに困ってしまいます。低学年なら尚のこと。ですから、道徳科では、教材に出てくる登場人物の葛藤や揺れる思いに寄り添う形で考えていくようになります。

主人公が葛藤している時の気持ち、行動が変わった理由など、その時の思いを自分なりに考えていくのが道徳科の大切な学びです。その子が感じたこと、思ったことそのものが大切になります。

そして、登場人物の気持ちに寄り添って考えるということは、実は、登場人物に乗せて自分の思いを考えていることにもなります。教育用語にすると少し固い表現になるのですが「自我関与(じがかんよ)」と呼んでいます。

そして、授業の後半では、今までの自分を振り返ります。教材を通して「礼儀」に対してのいろいろな考えをもったとしても、ここで終わればただの「礼儀」評論家になってしまうこともあります。自分事にするには、実際に今までの自分は礼儀正しく行動してきたか、できなかったかをしっかりと振り返ることが、自己の生き方を見つめる上で大切になります。

「〇〇の時、しっかり『ありがとう』が言えたな。とっても気持ちよかったな。」

「朝の登校になると、あいさつができないんだよな。だって…。」

プラス面もマイナス面も含めて、自分の体験を振り返ることが、自分について考える貴重な時間となります。

道徳科は即効的な変容を期待する時間ではなく、じわりじわりと「心の根」を伸ばしていく時間です。いわば、漢方薬のようなイメージでしょうか。ですから、年35回(1年は34回)、小学校6年間で209回、中学校を合わせれば314回の積み重ねが必要になってくるのです。

これからも、全校体制のもと、全学級で週に1度の道徳科を丁寧に行っていきます。

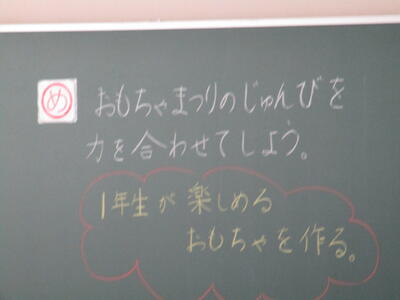

【岩根小】1年生、まっててね(2年)

11月28日 2年生が、おもちゃづくりをがんばっていました。

これは生活科の学習です。1年生を「おもちゃまつり」に招待するので、その準備をみんなで力を合わせてがんばっていました。自分が遊びたいおもちゃを作るのではなく、1年生が楽しめるおもちゃを作るところがポイント。相手意識をもって活動することになります。

これは「まとあて」でしょうか。かわいいデザインが丁寧に描かれていました。1年生も楽しんでくれそうです。

1年生を思って一生懸命作る。生活科の醍醐味です。

こちらの班では「パッチンジャンプ」の跳び具合を確認していました。ジャンプの高さにもこだわりがあるのです。

この班は「とことこ車」を作っていました。輪ゴムとおもりのバランス調整が難しいのですが、何度も微調整を繰り返していました。

おもちゃづくりを通して、友達と互いに相談し合う体験も積み重ねていきます。

この後、1年生の気持ちを想像しながら一緒に楽しめるおもちゃを考えたり、1年生に合わせておもちゃを改良したりルールを変更したりしていきます。さらに大切なことは、その工夫によってみんなが楽しく遊ぶことができるようになったことに気付くことです。誰かのことを考えて工夫することは、最終的にみんなを笑顔にすることを体感的に学んでいきます。

どんなおもちゃまつりになるか、今からとっても楽しみです。がんばってね、2年生

【岩根小】食を選ぶ力を育てて ~食育教室~(6年)

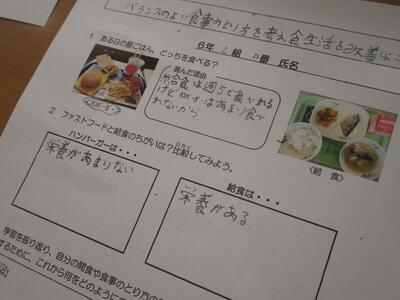

11月28日 本日、本宮給食センターより栄養教諭の先生をお招きして、6年生の食育教室を行いました。今回のテーマは、「バランスのよい食事の取り方を考え、食生活を改善すること」です。

まずは、グループごとに、ファーストフード店の「ハンバーガーセット」と給食メニューの栄養分布を調べました。実際に分類することで、給食のバランスのよさを実感したようです。

続いて、カロリーについて確認しました。ハンバーガーセットが思った以上に高カロリーなことに驚く6年生。

ちなみに、ハンバーガー、ポテト、フライドチキン、ジュースの組み合わせは、何キロカロリーになると思いますか。…なんと1000キロカロリーを優に超えるそうです。小学6年生の1日の必要カロリーが、男子で最大2500キロカロリー、女子で最大2200キロカロリー程度なので、一度に食べる量としては相当に高い値であることが分かります。

ある子が、

「ポテトは少し減らそうかな。ポテトじゃなくてサラダにしようかな。」

とつぶやいていました。

そう、これこそが食育における「選ぶ力」になります。食べるか食べないか。好きか嫌いかという極端な判断ではなく、自分に必要な食事量や栄養を考えて調整していく。このことが、自分で健康な体をつくるヘルスマネジメントにつながっていきます。(ビュッフエに行くと、はしゃいで盛り過ぎてしまう至らぬ自分を反省しました…)

これからも食育指導に力を入れ、食における「選ぶ力」を育てていきますので、ぜひ、ご家庭でもご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

【岩根小】すてきな音を目指して(3年)

11月28日 3年教室からリコーダーの音が響いてきました。

3年生になると、音楽科でリコーダーの学習が始まります。最初は、指使いに苦労する子もいますが、何度も練習を繰り返していくと、ある日ふとした瞬間に、最高の押さえポイントを見つけるようになります。

その頃には、たいてい指もスムーズに動くようになっているのですが、その日がいつ来るのかは練習を続けなければ分かりません。

3年生のみなさん、たくさん練習して、きれいな音が出るようにがんばってくださいね。そして、いつか、すてきな演奏を聞かせてください。その日を楽しみにしています。

【岩根小】小さな成長を捉えて

11月28日 雲一つなく晴れ渡る空。清々しい朝の到来です。

班長さんを先頭に、今日も子どもたちが登校してきました。

「おはようございます!」

と元気にあいさつをする班もあれば、朝は少し眠いのか少し声が小さい班もあります。

と、ふと思い出したのが少し前に用務員さんに聞いた言葉。用務員さんは、子どもたちが生活しやすいように、常に学校の環境整備も行っています。

「子どもたち、あいさつしてますか。」

と尋ねた時に、

「いやあ、いつも声かけてくれますよ。この前、『いつも、ありがとうございます』って言われました。あれは、うれしかったなあ。」

岩根の子どもたちのよさや成長を捉えていただいていることをうれしく思うと同時に、よさを見ようとする目が大切なのだと改めて思いました。

気が付けば、山々の木々も色づきが濃くなってきました。

何かと慌ただしくなる学期末ですが、時に深呼吸して、子どもたちの小さな変化や成長を見つめ、励ましてていきます。

また、本日から個別懇談も始まりますが、お子さんの家庭での様子やがんばっていることなど、学校では見えないところについても教えていただけたらうれしいです。よろしくお願いいたします。

なお、冷え込みも予想されますので、温かい格好でお越しください。

【岩根小】学校だより春蘭№16を発行しました

11月27日 11月も今週で終わりです。ぐっと寒さが厳しくなりました。そのことと相まって、現在、学校でもインフルエンザが再び流行してきました。今日から学級閉鎖の対応を取った学級もあります。

感染を少しでも押さえ込むため、手洗いや換気、手指の消毒を徹底し、衛生面に留意するように指導を行っていきます。ご家庭でも、少しでも体調不良が見られた場合は、たとえ発熱していなくも大事を取って休養するようにし、医療機関の受診をお願いいたします。

本日、学校だより「春蘭」№16を発行しました。ご一読ください。

231127_学校だより16(地域版16)←こちらからもご覧いただけます。