カテゴリ:今日の出来事

4年音楽「曲に合った歌い方」

4年音楽「曲に合った歌い方」

「ゆかいにあるけば 歌もはずむー」マスクをかけて口ずさむくらいではありますが、4年生は、響きのある発声で歌っています。途中、2部に分かれるので、低音部をピアノの音を聞きながら覚えました。2、3回やるともう歌えるようになりました。CDから流れる歌を聞きながら、みんなで低音部を重ねてみると、ちゃんと歌えました。「できた!」と喜んでいました。

5年理科「花から実へ」「台風と天気の変化」

前半は、校庭のヘチマ棚に行って、め花の観察です。花が開く直前の物を見つけて、袋をかぶせて花粉がつかないとどうなるかを観察します。後半は、台風がどのように動くかを予想しました。気象庁のHPから、今近づいている台風14号の雲画像(気象衛星ひまわりの画像)を探すのですが、みんな大変速いです。NHKテレビのデータ放送もリモコン操作を覚えると、台風情報をいち早く調べられるので、防災のため家で試させてください。

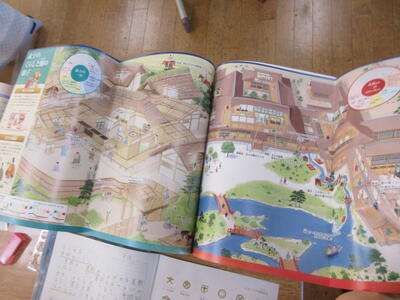

6年社会「貴族のくらしと武士のくらし」

資料集の図やイラストを見て、その説明を読みながらイメージが深まっていきます。貴族は、「けまり」「舟遊び」「宴会」など「はなやかなくらし」、武士は、「田畑を耕す」「武芸に励む」「野菜中心の食事」など、読み取ってノート記録していきます。6年生がどんな感想をもっているのか知りたいところです。貴族は朝3時に起床してお昼12時まで働く、武士は朝5時に起きて夕方4時まで働く、食事はどちらも1日2回というのもおもしろいです。

クラブ活動で個性を伸ばす

和文化クラブでは、太鼓の音が力強く響いています。ボランティアの伊藤昌男さんが、ていねいに教えてくださいます。スポーツクラブはポートボール、今日は外国語活動のマイケル先生も一緒です。もの作りクラブは、裁縫セットで布を使ったキャラクター作りに取り組んでいました。

屋上の防水シート修繕工事中

屋上の防水シート修繕工事中

長年の風雨で屋上のシートが破け、多めの雨が降ると3階の教室に雨漏りが’見られるようになったため、防水シートの修繕工事をしています。これで大雨が降っても安心です。

今日の給食は

ごはん、まいたけのみそ汁、さんまのみぞれ煮、こんにゃくのみそ炒め、牛乳

【給食一口メモ】 赤の食品 秋刀魚

今日は秋の味覚の代表、さんまが登場です。秋にとれる刀のような魚ということで、漢字では「秋刀魚」と書きます。さんまは海の魚ですが、実はある川の魚と同じ部分があります。その魚というのは、なんと「めだか」です。さんまは上の口よりも下の口が長いことが特徴ですが、これは めだか にも同じ特徴が見られます。ぜひ図鑑で見てみてください。

今日のさんまは、みぞれ煮にしました。627キロカロリー

今週の放送では、5年生にインタビューがあり、「合奏の感想」「どんなときが楽しいか」「将来の夢」に答えます。

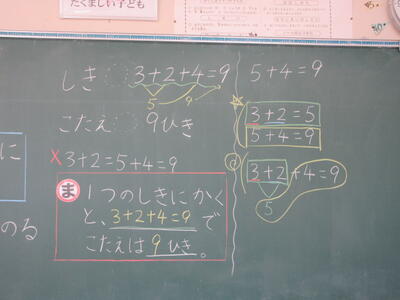

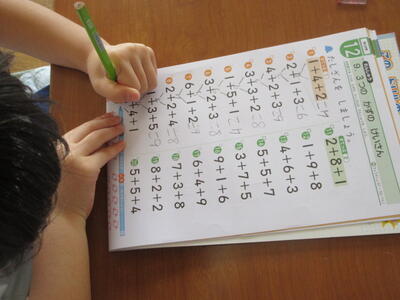

1年音楽「ハンドベル演奏」も算数「3つの数の計算」もがんばっています

1年生は、17日(金)に全校集会で発表をするため、ハンドベルの練習をしています。曲名は「聖者の行進」自分の音のタイミングでベルを鳴らすので、「緊張するー」と言いながら、演奏しています。

算数は、3つの数のたし算をしています。3+2+4は、前の2つの数をたして、さらに3つめの数をたすという連続です。頭の中で「3たす2は5,5と4をたして9」のようにできるとよいのですが、ゆっくりでも確実に計算しています。

2年外国語活動 Who am I?

低学年も年間10時間英語を学びます。1年生は単語中心ですが、2年生は対話の中で単語を使えるようにします。

今日のテーマは、Animals(動物)です。単語を思い出し、動物のカードの一部を見せて、Who am I?答えるときには英語で You are cat.のように答えていきます。鳴き声を聞いて Who am I?ジェスチャーを見て Who am I?対話しているうちに、動物の単語と対話の仕方を覚えていきます。猫、犬、馬、牛、カンガルー、パンダ、きりん、ねずみ、ぞう、あひる、ぶた、さる・・・とたくさんの動物を覚えました。楽しい学習です。

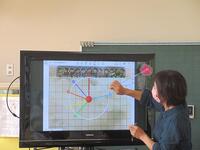

3年算数「円と球」

2校時にタブレットを使った算数の授業研究会を行いました。①タブレットを使って自分の考えを図示する。②全員の考えを大型画面に映して、考えを共有したり検討したりする。この2つの手立てが有効かどうか、1~3年を担当する職員で研修しました。もちろん反省点があるわけですが、児童はみんな積極的で、自分の考えと友達の考えを比べることや、教師と児童の対話的な活動が随所に見られ、研修が深まりました。

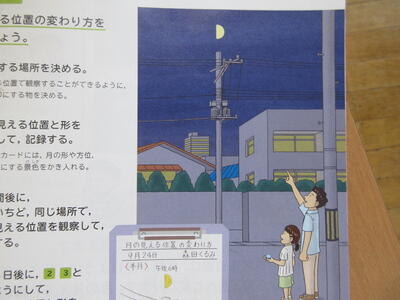

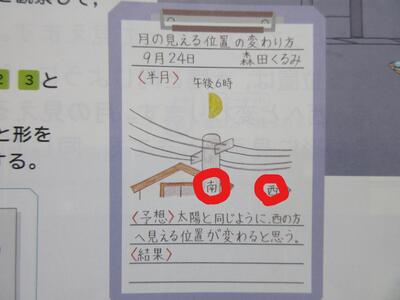

4年理科「月や星の見え方」

月の観察をするために、「方位」や「目印」が大切になります。教室の廊下で日本地図を置いて、方位を正確に合わせてみると下の写真のようになります。校舎裏の新幹線がおおよそ南北に走っています。校舎から見て校庭は東と言ってもいい感じです。月の観察を宿題にすることがあり、天候にも左右されるのでチャンスを逃さないことが大切です。家の庭で観察することになると思うので、お子さんにできるだけ正確な方位を伝えていただけると助かります。3枚目の写真のように観察記録に建物の「目印」を描いたり、赤丸で囲んだように「方位」を描くことがポイントになります。