2023年2月の記事一覧

【岩根小】さらに意識を高めて ~交通安全優良校表彰~

2月10日 このたび、福島県警察本部長・福島県交通安全協会長連名で、岩根小が「交通安全優良校」として表彰されました。このことを受けて、本宮地区交通安全協会総会において表彰伝達が行われました。多くの学校がある中での表彰は、大きな励みになると同時に身の引き締まる思いにもなります。

この表彰は、交通事故防止の取り組みが評価されてのものですが、改めて、交通安全母の会を中心とした保護者の皆様のご協力や交通安全指導員・地域の皆様による毎朝の見守り指導等に感謝いたします。

表彰状と共に盾もいただきましたので、2月15日(水)に開催予定の交通安全感謝の会で披露いたします。

今回の表彰は、ゴールではなくスタートだと思っています。時折、子どもたちの歩行や自転車の乗り方について、保護者の皆様や地域の皆様にご指摘をいただくことがあります。その都度、事実を確認しながら、学校全体での指導を行っていますが、もっと、子どもたちの安全意識を高めていく必要があると考えています。

ルールを守って歩行すること、飛び出しをしないこと、自転車に正しく乗ること(ヘルメットの着用も含む)など、気を付けさせることはたくさんありますが、これらのことを丁寧に指導していくことは、一つしかない命を守るために大切なことと考えます。

引き続き、学校でも子どもたちの交通安全への意識を高めていきますので、ご家庭でも定期的に交通安全について話し合うなど、ご理解とご協力をいただきますようよろしくお願い足します。

【岩根小】今日の給食

2月10日 今日の給食のメニューは「さばの生姜煮」「ほうれん草のたまごとじ」「キャベツのみそ汁」でした。

さばの身に生姜の味がしっかりとしみ込んでいて、凝縮された味にどんどん食が進みました。

卵とじは、ほうれん草、玉ねぎ、にんじんと豚肉が、見事に卵にとじられていて、口の中で様々な食材の味が重なり合っていきました。雪景色を眺めながら飲む、温かなキャベツのみそ汁は格別でした。

今週も毎日おいしい給食が食べられました。次年度、健康教育の柱として「しっかり食べる、しっかり眠る」を掲げたいと考えています。

この「しっかり食べる」は、決して無理に食べさせるということではありません。苦手な食べ物でも一口は食べようとがんばったり、残さいを少しでも減らしたりすることを励ましていく指導です。最終的には、子どもたちが自分で自分自身の健康や成長を考えていくことを狙っています。

人の体は食べ物が作っているということを、給食の時間を活用して伝えていきます。

【岩根小】6年出前授業(プログラミング&電池作り)

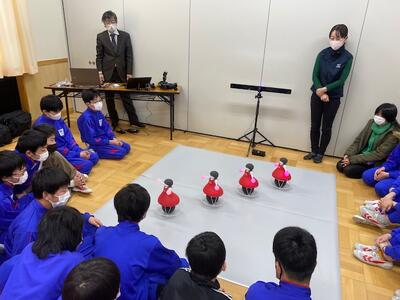

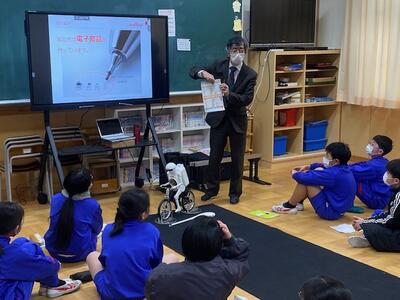

今日の3・4校時は、東北村田製作所様の出前授業の日でした。

学校運営協議会では、地域とのつながりや地域から学ぶことを大切にしてきています。

その一環として、6年生がプログラミングと電池作りを2時間かけて学びました。

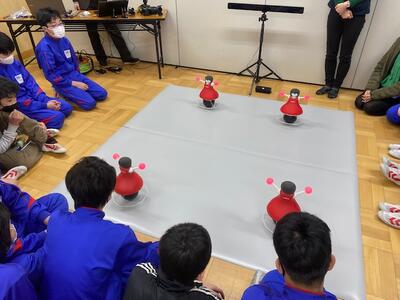

プログラミングの授業では、セイサクくん(自転車)とチアリーディング部(玉乗り)のロボットの仕組みを学び、実演を間近で見ることができました。特にチアリーディング部のロボットは、京都本社から持参いただいた物で、とても貴重な経験となりました。

どうして倒れずに動くことができるのか、その仕組みは算数や理科で学ぶことの応用であることも分かりました。

電池作りでは、実際に電池の中身を自分で作るという体験ができました。

昨年度までは、リモートで行っていましたが、やはり直接自分の手で体験できることが、大切だと改めて感じました。

これからさらに地域の方々や地元の企業のみなさまとつながっていきたいと思います。

【岩根小】今日の給食

2月9日 今日の給食のメニューは「ソフトめん」「五目うどんかけ汁」「野菜かき揚げ」「切干大根とひじきのサラダ」、そして「もちクリームアイス」でした。

ソフトめんをゆっくり汁に浸すと少しずつ麺がほどけていきます。野菜かき揚げもパリッとよく揚がっていて、汁を徐々に染みこませながら美味しくいただきました。シャキシャキのサラダも食をそそりました。

そして、今日はなんといっても「もちアイスクリーム」。給食通の子どもたちの中では、朝から話題がもちきりでした。 給食は、生活のモチベーションにもなりますね。

【岩根小】みんなで全力鬼ごっこ(4年)

2月10日 校庭から楽しそうな声が聞こえてきました。4年生が体育科「多様な動きをつくる運動」の「体を移動する運動」に取り組んでいました。

と書くと堅苦しいのですが、平たく言えば、いわゆる「鬼ごっこ」。タッチされないように体をひねったり、ターンをしたりするので、楽しみながら体を様々に動かすようになります。

全力で取り組むところが、さすが4年生。半袖半ズボンで走る子もいて、子どものエネルギー量には驚くばかり。

おう!先生も一緒に走っています。なんか、とっても楽しそう。

あっ!つかまった。つかまったのに、なぜか笑顔。共に活動すると一体感が高まりますね。

ふと、子ども時代に一緒に遊んでくれた先生のことを思い出しました。あの先生、元気かなぁ。

【岩根小】「むかしあそび」を教えてもらいました(1年)

2月9日 1年生が朝からワクワクしています。今日は、生活科の学習で、地域の皆様に竹トンボやお手玉など、昔から伝わる遊びを教えてもらう日です。

地域のゲストティーチャーの皆様(以下、地域GT)が、お手玉を教えてくださりました。

「わー、すごーい。」

という素直な驚きの言葉が聞こえてきました。何よりうれしかったのは、地域GTのまなざしの優しさです。子どもはその優しさをすぐに感じ取り、安心して心を開いていました。

おはじきも教えていただきました。はじめて遊び方を知った子も多く、ねらった場所におはじきをぶつける難しさを実感していました。

「こうやって、優しくはじくといいんだよ。」

と実演を交えたアドバイスをいただき、どんどん上手になっていきました。

あやとりも優しく教えていただき、1年生はあっという間に覚えていきました。

指をつかった細やかな動きは、現代の便利な生活の中では少なくなりましたが、今日、1年生は、すべての指をフル稼働して形をつくっていました。

ゆっくりと、直接、指にふれながら教えていただきました。技の初歩を教えていただくことを「手ほどき」とはよく言ったものです。そこには、まさにその光景がありました。

「ひざを使って玉を上に引き上げてね。」

けん玉のコツをわかりやすく教えていただき、あっという間に上達する子もいました。

めんこコーナーも大盛況。

「小さいめんこのほうが、うまくできんだぞ。」

と、かつての子どもたちが、今の子どもたちに一生懸命教えてくださいました。地域GTの目は、みんな少年時代に戻っていました。

手作りの竹とんぼ。まずは、遊び方の約束や回し方を教えていただきました。遊びの中でルールを守ることを覚えていくんですね。

地域GTと一緒に竹とんぼを飛ばしていました。大人と触れ合うことは何よりうれしいことです。

「飛んでけ!」子どもの思いを乗せて、竹とんぼが宙に浮かびます。高く飛んだ瞬間、なんとも言えない達成感にあふれた表情をしていました。

こま回しの難しいところは、ひもの巻き方。そんな時、地域GTは優しく教えてくださいました。ここでも「手ほどき」です。

おう!これはすごい。一発で回すなんて驚きです。

楽しい時間はあっという間に過ぎていきました。

教えてもらった後は、最後にしっかりお礼のあいさつもしました。人に教えてもらったら「ありがとうございます」を伝えること、これも大切な人としての学びです。

地域GTの皆様、本日は貴重なお時間をいただき、本当にありがとうございました。心より感謝いたします。

これからもよろしくお願いいたします。

【岩根小】今日の給食

2月8日 今日の給食のメニューは「さわらの甘みそ焼き」「根菜の煮物」「白菜のみそ汁」「味付のり」でした。

さわらは一年中獲れる魚ですが、漢字では「鰆」と書くだけあって、春を告げる魚とも言われています。今日の暖かさと併せて、春を感じながらいただきました。食に季節を感じられるのも給食ならではですね。味噌がさわらの質のよい柔らかさにほどよく絡んでいました。

根菜の煮物は、大きな断面からしっかりと味がしみ込んでいました。給食センターの調理員さんは、少しでも美味しい給食を届けようとたくさんの工夫をしているんですね。

白菜のみそ汁にも季節を感じながら。今日もおいしくいただきました。

【岩根小】今日の給食

2月7日 今日の給食のメニューは「鶏肉と大豆の甘辛炒め」「野菜のチャプチェ」「わかめスープ」でした。

甘辛炒めは、しっとりとした大豆が甘辛の味付けを引き立ていて、よいアクセントになっていました。甘辛炒めは、白いご飯がどんどん進む魅惑の味付け。高学年だったら、このおかずでご飯を何杯も食べる子がいるかも…。育ち盛りの子どもにはもってこいのおかずでした。

チャプチェは、豚肉、野菜、春雨がごま油とよく絡み、絶妙のハーモニー。わかめスープの柔らかい味付けも抜群でした。

今日も幸せな給食の時間でした

【岩根小】今日の給食

2月6日 今日の給食のメニューは「豚肉とじゃが芋の旨煮」「かき玉汁」、そこに果物の「はるか」がつきました。

豚肉とじゃが芋の旨煮は、煮崩れもなく、じゃが芋に味がしっかりと染み込んでいました。よっぽどおいしかったのか、職員室に残っている分もお替わりをして食べている学級もありました。

切り昆布ごはんは、切り昆布の塩味がほどよく効いていて、何杯でも食べられそうでした。

温かいかき玉汁も絶品。寒さを吹き飛ばしました。

【岩根小】冬を感じて(1年)

2月3日 気温がぐんと下がった今日、校庭の水たまりに氷が張りました。そこは、さながら即席のスケート場。

となれば生活科の出番です。生活科では、季節を体感して遊ぶことも大切な学びです。

「わー、すべるー。」

氷の冷たさ、すべる感覚、みんなで遊ぶ楽しさ…生活科の学びはどんどん広がっていきます。

「寝転んでみたい」そんな思いをもって、氷の冷たさを体全体で感じる子もいました。

「~したい」という思いをもって、「~してみよう」と実現していくことは、他の教科にも意欲という形で反映されれていきます。生活科には、「たい」「よう」があふれているのです。