2025年1月の記事一覧

今日の給食は (№267)

ごはん、白玉汁、赤魚の漬け焼き、れんこん炒め、ふりかけ、牛乳 652キロカロリー

【一口メモ】 食に関することわざ 「健康は富にまさる」

どれほどの富をもっていても、身体が弱くては仕方がありません。健康と富を比べるなら、健康の方がはるかに良いということわざです。ギリシャ・ローマの古い言葉やイギリスのことわざにも同じような意味の言葉があるそうです。人は健康であってこそ、好きなことをしたり、充実した生活を送ることができます。良い習慣を身につけて健康な身体をつくりましょう。

今日の給食は (№266)

ごはん、野菜の甘味たっぷりみそ汁、 和風ミートローフ、いそ和え、いちご、牛乳 607キロカロリー

【一口メモ】 ビタミン剤に頼りすぎるのは要注意!

ビタミンが体に良いとなると、ビタミン剤を飲めばよいと考えてしまいがちですが、ビタミンだけを多くとっても健康を維持することはできません。バランスのよい食事があってこそビタミンの力は発揮されるのです。生のおいしい果物や野菜からビタミンをとり、サプリメントなどのビタミン剤に頼りすぎないようにしましょう。給食では、野菜をたくさん使用するようにしています。できるだけ、残さず食べるように心がけましょう。

今日の給食は (№265)

ごはん、だんご汁、鶏肉の塩麹焼き、いか人参、牛乳 706キロカロリー

【一口メモ】 学校給食週間<中通り地方の郷土料理>

中通り地方の郷土料理を取り入れました。◎鶏肉の塩麴焼き・・・福島県産の鶏肉に「糀和田屋」の塩麴で味付けしました。約250年の伝統を受け継ぐ老舗です。江戸時代後期に差しかかる頃、地元で縁の深かった土地の名「和田」を屋号にし、地元の農産物を発酵食品へ加工する「糀和田屋」を創業したそうです。手づくり糀をベースに味噌や甘酒、醤油など、多彩な商品を作っています。伝統的な製法でつくる「手づくり糀」がこだわりです。◎いか人参・・・いか人参は、福島県北部の郷土料理ですが、県内ほぼ全域で食べられています。材料は、近年は松前漬けの影響を受け、昆布や数の子を入れる場合もありますが、伝統的には、するめと人参だけで作ります。お正月には欠かせない料理です。◎だんご汁・・・昔は、小麦も各家庭で作っており、ごはんの代用やおやつに食べていたそうです。また、季節ごとに家でとれた野菜がたくさんはいっており、栄養価に優れた一品だったようです。本宮のおかあさんの手作りの味ですね。

今日の給食は (№264)

ごはん、冬野菜のみそ汁、ますの塩焼き、浅漬け、梅干(白沢産)、おにぎりのり、学校給食週間デザート、牛乳 687キロカロリー

【一口メモ】学校給食週間<給食開始当時の給食について>

日本の学校給食は、明治22年に山形県の鶴岡町(現鶴岡市)の私立忠愛小学校で、生活に苦しむ家庭の子どものために無償で昼食を出したことが始まりとされています。当時の給食の内容は、おにぎりや塩さけ、菜の漬け物などといわれています。その当時の給食を再現、アレンジした給食です。白沢のお母ちゃんたちが作った「梅干し」を使いました。

今日の給食は (№263)

紫黒ごはん、こづゆ、にしんとまんじゅうの天ぷら、大根炒り、牛乳 689キロカロリー

【一口メモ】 学校給食週間<会津地方の郷土料理>

会津地方の郷土料理を取り入れました。◎紫黒ごはん・・・会津産の紫黒米を地元産の白米に混ぜて炊き上げました。紫黒米は白米に比べると、たんぱく質、ビタミンB群、ミネラル分が多く含まれています。◎こづゆ・・・帆立の貝柱を出し汁に戻し、ほぐした貝柱に豆麩、里芋、人参、しらたきなどを加え、酒、醤油で味を調えます。江戸時代後期から明治初期にかけて会津藩の武家料理や庶民のごちそうとして広まり、現在は正月や祝い時などに作られています。◎「にしんとまんじゅうの天ぷら」は、会津地方の家庭料理で、お彼岸やお盆に欠かせない料理です。仏壇に供えて固くなったまんじゅうを「もったいない」ので天ぷらにしておいしく食べる知恵から生まれたものです。また、江戸時代、会津は山に囲まれており、海のものが手に入りづらく、北海道で獲れたにしんを乾燥させて「みがきにしん」にしたものが流通していたそうです。 これが会津地方に運ばれるようになり、保存がきく、たんぱく源になるという理由から重宝されるようになったといわれています。調理員さんたちがひと手間かけて美味しく仕上げました、味わって食べましょう!

今日の給食は (№262)

ツナごはん、えのきたけのスープ、中華くらげの和え物、はるか、牛乳 608キロカロリー

【一口メモ】 テーマ「はるか」

「はるか」は、春先に完熟することから、漢字で春に香と書きます。はるかは、「日向夏」から自然に生まれた果物です。最初に発見されたのは、福岡県の民家の庭先だそうです。見た目は黄色く、酸っぱいイメージですが、食べるとさっぱりとした上品な甘さが特徴です。ビタミンCが豊富で、風邪予防に効果的です。

今日の給食は (№261)

ごはん、じゃがいもと豚肉の旨煮、納豆、なめこのみそ汁、牛乳 655キロカロリー

【一口メモ】 クイズ 日本で給食が始まったのは、いつでしょう?

➀明治時代 ②大正時代 ③昭和時代 答えは、明治時代です。日本の学校給食は、明治22年に山形県鶴岡町の私立忠愛小学校で生活が苦しい子どもたちに昼食を出したのが始まりと言われています。当時の給食は、おにぎり、塩鮭、菜の漬物などだったそうです、24~30日は、全国学校給食週間です。おたのしみに!

今日の給食は (№260)

ごはん、ポーク&ビーンズカレー、フレンチサラダ、フルーツヨーグルト、牛乳 699キロカロリー

【一口メモ】 だれかと一緒に食べることの良さと、こ食

みなさんは、毎日の朝食、昼食、夕食をだれと食べていますか? だれかと一緒に食事をすることを「共食」といいます。だれかとは、家族全員だったり、家族の中の一部だったり、友達や親戚が含まれます。共食をする機会が多いと1人で食事をする人に比べて、朝の疲労感、体の不調がなく、心の健康状態がよいということが報告されています。共食は、ほかにも、1~4のような効果があります。1、自分が健康だと感じる。(心や体の健康)2、健康な食生活をしている。3、規則正しい食生活ができる。(朝食欠食者が少ない)4、生活のリズムが整えられる。だれかと一緒に食事をするよさについて考えてみましょう。

今日の給食は (№259)

ごはん、じゃがいもとわかめのみそ汁、いわし生姜煮、鶏肉とこんにゃくの炒り煮、牛乳 619キロカロリー

【一口メモ】 寒さに負けない食事

朝の冷え込みで、起きるのがつらいと感じる人もいるのではないでしょうか? 寒さに負けない体をつくる栄養素には、ビタミンAやビタミンC、たんぱく質、脂質などがあります。ビタミンAは、かぼちゃやほうれん草に多く含まれ、ビタミンCは、白菜やみかんに多く含まれます。これらを好き嫌いせず、何でもバランスよく食べることで寒さに負けない健康な体がつくられます。風邪やウィルス、寒さに負けず、元気に過ごしましょう。

6年 白沢中学区オンライン交流会「顔を見て話して安心しました」(№258)

6年生は、中学校進学に向け、糠沢小、白岩小の6年生と親睦を深めるために、Google Meetを使ってオンライン交流会をしました。和田小の吉田先生のお話の後、各校5班に分かれて、顔を見ながら始めました。進行役は、和田小の児童です。自己紹介の後、中学校に向けて心配なことや楽しみなことを順番に話しました。その後は、フリートークです。話が進む内に、だんだんと表情が緩んで、お互いの距離が縮まった感じがしました。最後は、画面上ではありますが手を振って終了しました。「趣味が分かって良かった。」「顔を見て安心した。」等の感想があり、教室では「大成功」といって拍手をしました。

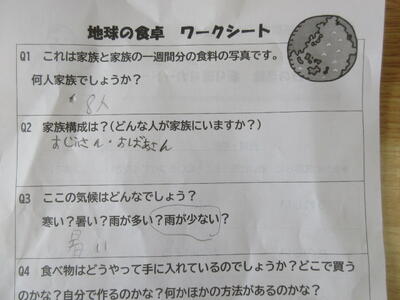

5年国際理解授業「文化に優劣はありません」 (№257)

5年国際理解授業「文化に優劣はありません」 (№257)

15日、5年生は、福島県国際交流協会の竹田有理さんをお迎えして、「地球の食卓」という国際理解の授業を行いました。グリーンランド、中国、クウェート、チャドの食に関わる写真を見ながら、食文化のちがいを学びました。野菜が少ないため、新鮮な肉を食べる地域、量り売りで買い物をする地域など、おいしく食べる人々の写真を見ながら、その国々によって、幸せを測るものさしは違うこと、文化に優劣はないことを学びました。

今日の給食は (№256)

ごはん、春雨スープ、春巻き、中華和え、牛乳 695キロカロリー

【一口メモ】 はるさめ

春雨は緑豆やじゃがいもやさつまいもから採取されたデンプンを原料として作られる乾燥食品です。春雨の歴史は古く、西暦1000年前後には中国で作られていて、その後鎌倉時代に禅宗の精進料理の材料として日本に伝わったとされています。今日は、春雨スープを作りました。しっかり食べて体を温めましょう。

今日の給食は (№255)

ごはん、沢煮椀、ぶりの照り焼き、もやしのおかか和え、しそひじき、牛乳 604キロカロリー

【一口メモ】 クイズ

わたしは、誰でしょう?和風に欠かせないものです。和食では昆布や煮干し、かつおぶしなどから作られたものを使います。➀だし ②みそ ③醤油 正解は、➀だしです。だしは、食材からうま味成分を取り出したものです。日本では、和食に欠かせないもので、昆布、にぼし、かつお節、干し椎茸などの食材からだしをとります。だしをしっかりとると、うま味成分があるため、薄味でもおいしく感じられ、塩分の摂り過ぎを防ぐこともできます。

今日の給食は (№254)

菜飯、南蛮汁、鶏そぼろと大豆入り玉子焼き、切り干し大根のサラダ、牛乳 698キロカロリー

【一口メモ】 クイズ 「次の3つのうち、緑黄色野菜はどれでしょう?」

① もやし ② ねぎ ③ にんじん 答え ③にんじん にんじんやほうれん草、かぼちゃなど、カロテンを多く含む野菜を緑黄色野菜といいます。主に、色の濃い野菜のことをさします。また、その他の野菜は淡色野菜といいます。今日の給食の食材では、どれが緑黄色野菜かな?

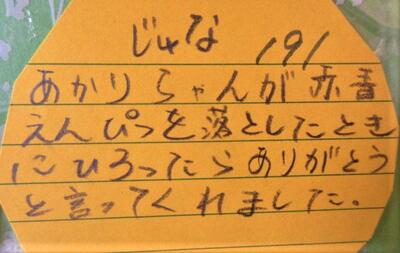

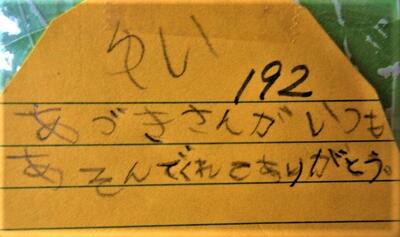

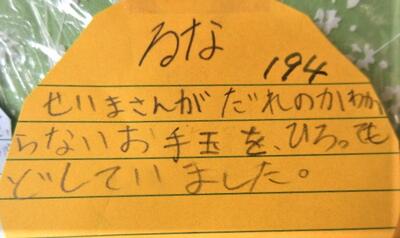

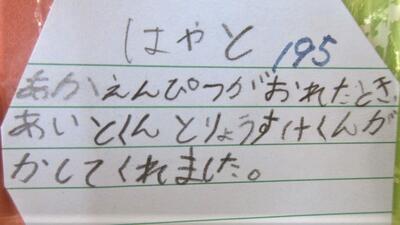

おもいやりの木 191~195 (№253)

おもいやりの木 191~195 (№253)

ありがとうと、いつも遊んでくれて、えんぴつを、お手玉を、えんぴつが折れたとき

和田小6年除雪隊「がんばっています」 (№252)

和田小6年除雪隊「がんばっています」 (№252)

積雪の朝は、除雪の手が必要です。体力がついてきた6年生に担任が声をかけると、進んで除雪活動に取り組んでくれました。たよりになります。

今日の給食は (№251)

ごはん、豚汁、 白身魚の黄金焼き、ひじき煮、牛乳 670キロカロリー

【一口メモ】 摂取カロリーと消費カロリー

私たちの体は、食べ物からとったエネルギー量よりも、体を動かして消費する量が少ないとあまった分が脂肪になって体にたまってしまいます。他に脂肪のたまる原因には、①食べすぎ、まとめ食い ②運動不足 ③はや食い ④甘いもののとりすぎ などがあります。冬休み中、脂肪のたまる食生活はしていませんでしたか?寒い冬は、外で遊ぶ機会が減り運動不足になりがちです。積極的に体を動かしましょう。

今日の給食は (№250)

ソフトめん、カレーうどんかけ汁、ツナとわかめのサラダ、手作り蒸しパン、牛乳 699キロカロリー

【一口メモ】 3学期の給食スタートです。

冬休み中も規則正しい食生活が送れましたか?風邪などの病気を予防するためにも、好き嫌いせずいろいろな食材を食べるようにしましょう。今日は、七草がゆ風に仕上げた白玉汁にしました。七草がゆは、お正月のごちそうに疲れた胃腸をいたわり、栄養をとれるようにして、新年の無病息災を願う意味があります。3学期もしっかりと給食を食べて、毎日元気に楽しく過ごせるようにしていきましょう!

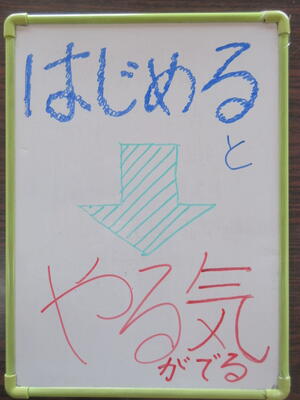

3学期始業式 「始める⇒やる気が出る」(№249)

3学期始業式 「始める⇒やる気が出る」(№249)

始業式では、「今年もよろしくお願いします。」と、ていねいにあいさつをして始めました。49日間の3学期がスタートしました。保護者、地域の皆様、今年もよろしくお願いします。式では、6年生が、めあての発表をしっかりとできました。校歌の声も良く出ていました。

【校長式辞より】何事も努力を続ければできますが、努力しなければできません。やる気が出ませんという人がいると思います。これは、やる気が出てから始めるのではなく、始めるとやる気が出てくるのです。まず、やってみる、始めてみるという決心をしてください。小さな努力をこつこつと続けて、苦手なことにもチャレンジしてみましょう。先生方はみんなで応援して、みなさんのがんばりを認めていきます。(中略)インフルエンザが広がるかもしれないので、マスクをつけたり、手洗いうがいをしながら、元気に努力を続けられる四十九日間にしてください。

大梵天祭太鼓演奏「新春の和田を盛り上げる」 (№248)

大梵天祭太鼓演奏「新春の和田を盛り上げる」 (№248)

明けましておめでとうございます。和文化クラブの7名(5年6名、4年1名)は、日頃の太鼓演奏の成果を発表する場として、岩角山大梵天祭に参加しました。地域の方の前で、堂々とした立派な演奏3曲を轟かせました。よい年になりますように。