輝け!いわねっ子

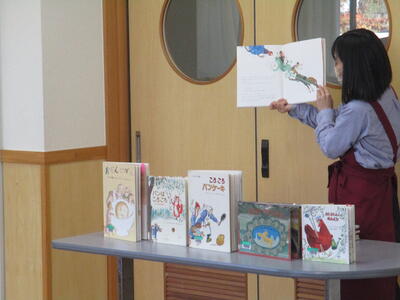

【岩根小】読書タイムは大切な時間

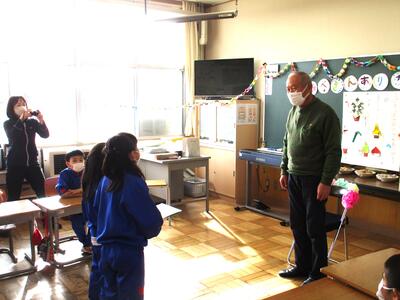

1月12日 毎週金曜日の朝は読書タイム。読書ボランティアの皆様による本の読み聞かせも行っています。

読書ボランティアの皆様は、学年の発達段階に応じた本をご自身で選んでいます。また、季節や時事も考えて、本選びをされています。

ですから、子どもたちは、自然と本の世界に引き込まれていきます。

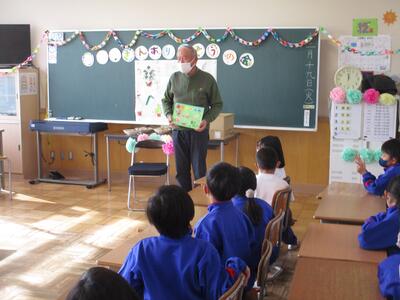

1年生にも読み聞かせ。小さい頃から本に触れる体験は大切です。聞く力、イメージ力も育っていきます。

食い入るようにお話を聞く1年生。

本の表紙を見せながら、本にまつわるお話もしていただきました。

読書ボランティアの皆様には、

「どの学級もお話の聞き方がすてきですね。読んでるこちらまでうれしくなります。」

とお褒めの言葉もいただきました。

学校全体で取り組む読書タイム。学校に静寂の時間が流れ、落ち着いたスタートにもつながっています。

【岩根小】人として伝える(6年)

1月11日 卒業まで残り50日となった6年生。本日、学年集会を開いていました。

本校では学年集会を重視しています。学年として目指す姿、みんなでがんばっていくこと、気を付けていくこと、人として絶対に許されないことを学年全体で確認し、両学級、同一歩調での成長を目指しています。

先生は、今までの教え子達のことを話していました。今でも忘れられない思い出、うれしかった成長のこと、本気で叱ったこと…教師を超えて、一人の人として思いを伝えていました。

そして、6年生に向けて、

「みんなと一緒に力を合わせてボートを漕いだ時のこと、いろいろな学校行事で信じられないぐらいの力を発揮したこと。みんなはすごい力をもっていることを知っています。だから、これからは、何かの行事の時だけでなく、毎日の生活の中でも、もっている力をもっともっと発揮してほしい。そんな卒業生になってほしい。みんなならできる。」

先生は心を込めて、6年生にエールを送っていました。

6年生になれば、大人と同じような感覚をもって物事を見る子が増えてきます。ですから、小手先ではない本気の思いを伝えることは、とても大切なことだと思っています。

卒業まで残り僅か。6年生の卒業に向けて、学校一丸となって取り組んでいきます。

【岩根小】DREAM ~夢があるから強くなる~ その2(5年)

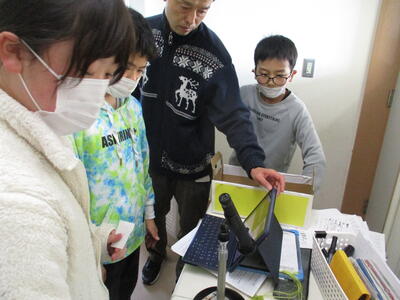

1月11日 午後はもう一つの学級が、夢先生である ラクロスプレーヤー 細梅 靖晶 先生に、夢をもつこと、願うこと、努力することの大切さを教えていただきました。

実際の競技で使用するスティックも見せていただきました。

実際にプレーする様子も動画で見せていただきました。

食い入るように画面を見つめる子どもたち。

夢先生は、自分が追いかけてきた夢について、様々なエピソードを交えて話してくださいました。子どもたちは、夢先生の自己を語る姿に、ぐいぐい引きつけられていきました。

夢先生に刺激を受け、自分の未来を真剣に思い描く子どもたち。

それぞれの「夢」を伝え合いました。

夢先生からも直接アドバイスをいただきました。

強い思いは、伝える意思を生み出します。

「ぼくはプロ野球選手になりたい。ホームランを打って活躍したい。」

その思い、ずっとずっと大切にしてください。心から応援します。

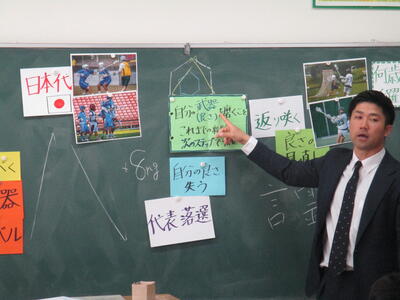

夢先生は最後に2つのことを教えてくれました。

「自分の武器(良さ)を磨くこと」

「これまでの経験は次のステップで役立つ」

子どもたちに「夢」への道のりを教えてくれた夢先生。本当にありがとうございました。

【岩根小】よきライバル(3年)

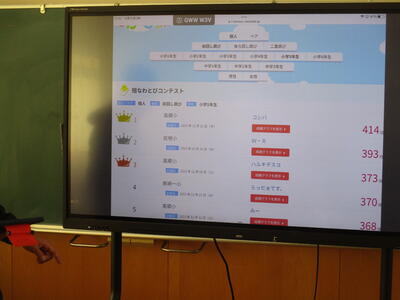

1月11日 お待たせしました。3年生の長縄跳びが始まります。現在「県なわとびコンテスト<26人以上の部>」で、ランキング1位と2位を分け合う両学級。

タイトルホルダーの余裕か、みんな笑顔。いや、いつも笑顔か

さあ、今日は何回跳べるかな。みんな真剣な表情です。

長縄跳びを見ているもう一つの学級は、大きな声で回数を数えていました。ここが、3年生の圧倒的なよいところ。うれしい限りです。

「がんばれー!」

「ドンマイ!」

励ましの言葉が響きます。

競い合いながらも励まし合う3年生。最後までよきライバルとしてがんばれ!

県なわとびコンテスト<3年生26人以上の部> ←こちらもどうぞ。

【岩根小】初清掃

1月11日 3学期、第1回目の全校清掃です。令和6年の初全校清掃でもあります。

移動時には、清掃班ごとに静かに移動しました。全体で動く時のマナーを、体験を通して学んでいきます。これも大切な学習です。

落ち着いた移動ができれば、清掃への入りもスムーズです。

縦割り班清掃では、上級生が下級生を思いやりながら掃除の仕方を教えていきます。その積み重ねを経て、下級生は上級生に尊敬やあこがれの気持ちをもつようになります。関わりそのものが、大切な学びなのです。今年度は、この異学年交流の充実にも力を入れているところです。

今日も、学年を超え、みんなで力を合わせて学校をきれいにしました。

【岩根小】謎雲

1月11日 空を指さす子どもたち。

「あれ、なんだ?」

謎の雲が空に懸かっていました。大人が見過ごすようなことをビビッと発見してしまうのが子ども力。

確かに不思議な形です。これはおもしろい。

子ども時代は、日々、発見がつきもの。初めて見るものに感嘆の声を上げるのも子どもならでは。新鮮な驚きを間近で捉え、その瞬間に付き合えることは、まさに教師冥利に尽きるの一言です。

【岩根小】子ども時代を満喫して

1月11日 お昼休み、校庭でも元気いっぱいに遊ぶ子どもたち。

2年生もなわとび練習がスタートしました。

二重跳びに挑戦している子もいました。がんばってね。

跳び方も安定してきていますね。さすが2年生。

いつの時代もドッジボールは人気の遊び。

サッカーもまた楽し。

先生も一緒にサッカーをしていました。先生との勝負が楽しそう。

ふと、小学校時代によく遊んでくれた先生のことを思い出しました。放課後、教室でその先生とお話しするのが楽しみだったなあ。放課後のために学校に行っていたような気もするぐらいです。

我を忘れ、時間を忘れて遊べるのも、子ども時代の特権です。子ども時代を思いっきり満喫するいわねっ子でした。

【岩根小】うんとこしょ、どっこいしょ(4年)

1月11日 お昼休み、4年生教室に異変か!?と思いきや、みんなで楽しく「大根抜きゲーム」をしていました。

本校では、学期始めの「学級開き」を大切にしています。みんなで一緒に遊ぶ中で、自然とスキンシップも生まれ、関係性も深まっていきます。よい学びをするためには、よい学級集団、温かな学級風土は不可欠です。

この「大根抜きゲーム」、大根同士がしっかりと「手」という名の根っこを絡め合っているので、なかなか抜けないのです。手強い。

子どもが大根をひっぱって。

「うんとこしょ、どっこいしょ。」

それでも大根は抜けません。

子どもが大根をひっぱって、先生もいっしょにひっぱって、

「うんとこしょ、どっこいしょ。」

それでも大根は抜けません。

てな感じで、和やかな時間が流れる4年生の昼休みでした

【岩根小】今日の給食 ~令和6年初の麺デイ~

1月11日 今日の給食のメニューは「野菜のごま和え」「きつねもち」「ソフト麺」「五目うどんかけ汁」でした。月に一度の麺デイです。

彩り鮮やかなごま和えには、体の調子を整える食材がたくさん入っていました。これを食べれば、風邪も吹き飛びそうです。

そして、本日の目玉はきつねもち。お正月の雰囲気を感じるメニューです。

ちなみに中はこんな感じ。とろーり、もちもちって感じでした。

おもむろにソフト麺を五目汁に浸し、一気にすすれば、至極の味わい。ふわっっと優しい醤油だしの味が口いっぱいに広がりました。何より、いろいろな汁にマッチしてくるのがソフト麺のすごいところ。

今年もおいしい給食です。

【岩根小】DREAM ~夢があるから強くなる~ その1(5年)

1月11日 本校の教育目標は「夢に向かって進み、共に幸せな未来を拓く」です。折に触れ、子どもたちには、夢をもつこと、目指すことの大切さを伝えてきました。また、子どもたちは、学校生活の様々な場面で、目標という夢に向かって全力で取り組んできました。

今日は、5年生が「自分の夢」について考えました。

その名も「ユメセン」。公益財団法人日本サッカー協会(JFA)の「こころのプロジェクト」の一環として、様々な競技の現役選手/OB/OGなどを「夢先生」として学校へお招きし、「夢をもつことや、その夢に向かって努力することの大切さ」「仲間と協力することの大切さ」などを「夢の教室」として伝えていただくものです。

本日お越しいただいた「夢先生」は、ラクロス日本代表の 細梅 靖晶 先生です。世界でも活躍するプレイヤーに、直接教えていただけるなんて…なんとすてきなことでしょう。

まずは、実技からのスタート。「ボール運びゲーム」で、どうすれば少しでも早くボールを回せるか、みんなで相談していました。子どもたちは、いろいろな意見を出していました。

夢先生には、

「いいねえ。そのチャレンジ精神がすばらしい。」

とお褒めの言葉をいただきました。チャレンジそのものを認められれば、さらに積極性は高まるというもの。子どもたちは、次々にアイディアを出していました。

「間隔を広げて、素早く渡す作戦」で再チャレンジ!

ハイスピードでボールがパスされていきます。

結果、記録は大幅に更新されました。みんなで作戦を考え、統一された意思の基に動いていけば、一気に目標を超えていきます。

チームの力を肌で感じた子どもたち。実技の最後に夢先生と一緒に記念写真を撮りました。すてきな思い出ができました。

次は、教室に戻り、夢先生のお話を聞く時間です。夢先生は、野球少年だった幼少期の話に始まり、ラクロスとの出会い、挫折の経験、そこからまた立ち上がった話など、たくさんの資料を用いて話してくださいました。

真剣に話を聞く子どもたち。夢先生の生き方にダイレクトに触れることができました。

ちなみに夢先生の夢は「サッカー界のレジェンドであるキング・カズ選手ぐらいの年齢まで現役プレイヤーでいること」だそうです。その夢は果てしなく大きい。

子どもたちも、自分の夢を考え、互いに伝え合いました。

「サッカー日本代表のディフェンダーになる。一対一で絶対負けないディフェンダーになる」そのために「今できることを全力でやる」。夢が力強い!目指せデュエル王!

「野球でドラフト1位を目指す。」これは、ますます練習にも熱が入りますね。自分の武器をもっと磨いてくださいね。

夢先生の授業を受けて、さらに夢が広がった子どもたち。いわねっ子の前向きポジティブパワーが、さらに、強まったように感じました。

ありがとう!夢先生!

【岩根小】さあ、跳ぼう!(4年)

1月11日 学校には、節目節目に大きな行事やイベントがあり、そこに向かって一丸となって取り組んでいきます。各学級の足並みが揃い、全体のムーブメントへと高まると、学校に一体感がつくられていきます。ざっくり言えば「ノリ」です。

さっそく、4年生が長縄跳びにチャレンジしていました。3年生の時は、縄跳び記録会の当日、両学級とも新記録を更新するというミラクルフィナーレを迎えましたが、今年もまたがんばっています。

「1、2、3…」とみんなで数えれば、そこにリズムが生まれます。

去年の感覚を少しずつ取り戻していきます。

いい感じ、いい感じ、

最後はみんなで振り返り。4年生の3学期は、高学年に向けての準備の学期でもあります。

「もっと~しようよ。」

「~したらいいと思う。」

自分達で話し合い、作戦や修正点を考えていく。批判より提案。そんな姿に成長を感じます。

4年生、さあスタートだ!今年も見せておくれよ、その底力!

【岩根小】ようこそ岩根小学校へ!(3年)

1月10日 手には自己紹介カードをもって、お互いに交流を深める3年生。実は、昨日から新しいお友達が増えたのです。今日は、転入してきた友達に少しでも早く名前を覚えてもらおうと、みんなで楽しく自己紹介ゲームをしてiいました。

なんともかわいらしい自己紹介カードです。亀が好きなのね

おう!干支!インパクトありますね。さらっと描けるところがすごい

「よろしくね。」

教室にあふれるウエルカム感。なんか、とっても温かい。

お互いに自己紹介カードを見せ合って、3学期も楽しくスタートです。

このような活動を「学級開き」と言います。4月にはよく行いますが、本校では、学期始めの「学級開き」も大切にしています。

長期休業中の離れていた時間を、集団遊びを通してぐっと取り戻し、よりよい人間関係を再び築くためです。

先生も混ざって、とってもいい感じのコミュニケーションタイムとなっていました。

気が付けば、転入してきた友達の前に長蛇の列が…

慣れ親しんだ学校を離れることは、寂しさもあったかと思います。ここ岩根小でも、新しい友達と共にすてきな思い出をたくさんつくってくださいね。

ようこそ!岩根小学校へ!岩根小は君を心から歓迎します。

よりよい学びは、よりよい人間関係があってこそ。令和6年も、よりよい学級集団づくりを大切にしていきます。

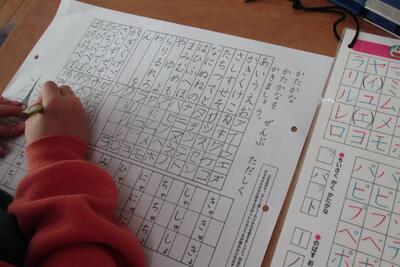

【岩根小】学習の構え

1月10日 静かな教室に鉛筆の音が響いています。2年生が漢字練習をがんばっていました。

発表や話合いの場では、しっかりと聞こえるように話す、そして、しっかりと聞く。練習中心の学習では集中して取り組む。学習にはこのメリハリが欠かせません。学校全体で大切にしていることです。

全員で取り組む意識、ここに「学習の構え」が育っていること感じます。

筆圧も強くなり、字形も整っています。

何事にもメリハリは大切です。

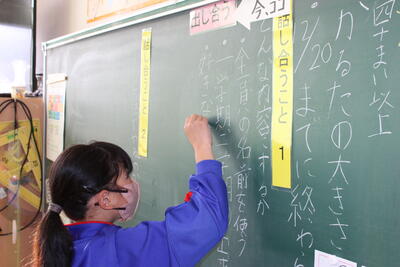

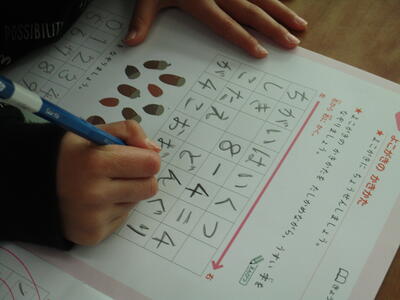

【岩根小】目標を立てる(1年)

1月10日 3学期にがんばることを考える1年生。どんなことをがんばっていきたいか一生懸命に考えていました。

字の形も整ってきましたね。こんな所にも成長を感じます。

「国語の音読をがんばる」と、取組を具体的に書くことも、目標設定では大切なことです。がんばることを具体的に決めることで振り返りもしやすくなります。

「なわとびの まえとびを 50かい とんで みたいです。」

50回が具体的な数値目標になりましたね。あとは、それを本気で目指していくのみ。

目標を自分で考える姿にも成長を感じました。1年生のみなさん、3学期もがんばっていきましょう。

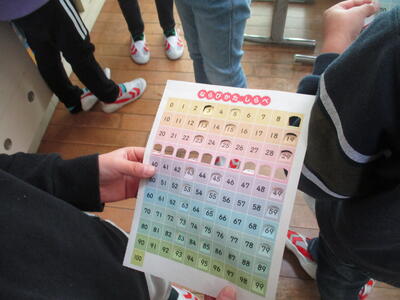

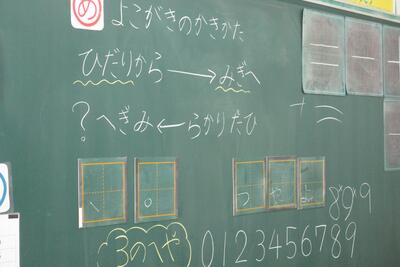

【岩根小】数のならび方に気付く(1年)

1月10日 1年生が算数科の学習中。数を見つけながら、数の並び方を捉え直していました。

100までの数字が書かれたビンゴカードをもって、指示されたとおりに穴をあけていきます。

すると、そこに気付きが生まれます。

「たてにならんでる。」

気付いたことは友達に伝えていきます。

「1の位にぜんぶ5があるでしょ。」

これも小さな学び合い。考えをアウトプットすることで、思考が整理されていきます。

言葉の量も増え、伝え方も分かりやすくなってきました。

操作活動をしながら、数の並び方を視覚的に捉え、理解を深める1年生でした。

【岩根小】健康意識を高めて(5年)

1月10日 学期始めには、全学年で「身体計測」を実施し、子どもたちの成長を確認しています。

このような時間を有効に活用して、保健の先生に健康に関するお話をいただきました。「高学年は、その日の暑さ寒さに合わせて、どのような衣服を着ればよいかを自分で考え、調整するように」とのこと。

自分の健康を絶えず自分で考えて改善する意識は「ヘルスプロモーション」とも言います。健康面からも、自分で考える力を育てていきます。

【岩根小】新年、あけましておめでとうございます

1月9日 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

さて、澄み渡る青空のもと、第3学期がスタートしました。令和6年が、子どもたちにとって輝きにあふれる年になることを願いました。

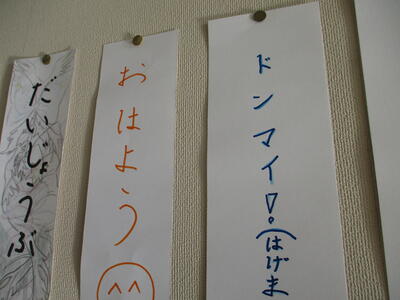

どの教室も、黒板には先生からのメッセージが書かれています。心機一転、がんばる気持ちも湧いてきます。

みんな揃って朝のごあいさつ。どの学級も穏やかにスタートしていました。こんなところにも、いわねっ子の成長を感じています。

高学年は、さらなる飛躍を期待してのメッセージ。

1年生には、3学期のわくわく感を高めるメッセージ。

書かれていることは学級それぞれでも、どのメッセージにも期待と励ましが込められています。

しっかりと話を聞く姿も、昨年同様にすばらしい。身に付けたものは生きています。。

落ち着きのある6年生。もう、中学生の雰囲気さえ漂っていました。

3学期は51日しかありません。一日一日を大切にし、進級、進学できるよう、岩根小一丸となって励んでいきます。今年もよろしくお願いいたします。

【岩根小】いざ、挑戦! ~福島県なわとびコンテスト~(春蘭)

12月21日 12月から、なわとび強化月間が始まっています。冬場の体力づくりを全校一斉に行う取組です。学校全体で取り組むところが重要。ムーブメントを起こしていくことが、学校の勢いと団結を生みます。

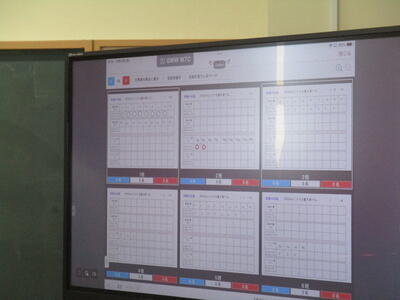

また、本校は「福島県なわとびコンテスト」に積極的に参加していきます。

「福島県なわとびコンテスト」とは、各学級の長縄跳びの記録や短縄跳びの個人記録をウェブ上に登録して競い合うともの。県内の小学校とランキング形式で切磋琢磨していきます。春蘭学級では、もうすでにウェブ上に数値を登録しています。このレスポンスのスピードが春蘭パワー。

「3分間前跳び」の部では、現在、男子児童が県2位にランクイン!聞けば、昨日は、なんと県1位だったとのこと。

彼曰く、

「スクショ撮っときゃよかったあ」

大丈夫、君ならすぐに返り咲く。

みんなで記録も確認し合いました。ちなみに、本日現在、本学級は「長縄9人以下の部」で、なんと県7位!記録は180回。自分達のポジションが分かるとモチベーションも上がってきます。

「さてと…」

おもむろに縄跳びを取り出します。

さあ、練習開始!レスポンスが早い!思ったことをすぐに行動に移す。これは強みの一つです。

ペア跳びにも挑戦中。一つの縄で2人が力を合わせて飛びます。こうして「協力」のイメージも高まっていきます。

「先生、数えてください!」

給食前で時間はあまりないけれど、先生は子どもの思いに応えます。そして答えます。

「うーん、いくか!」

https://f-kenkou-nawatobi.jp/ ←県なわとびコンテストの記録はこちらからもご覧いただけます。

記録アップの最終期限は、来年の1月31日。学級の絆を強めて、いざ、挑戦です!

【岩根小】声に出して読む(4年)

12月20日 4年生が国語科の学習中。全員立って、教科書を持ち、声に出して読んでいました。いわゆる音読です。文章の内容をよりよく理解するためには、音読の力は欠かせません。

教材は「プラタナスの木」。椎名誠さんの作品です。

登場人物の気持ちの変化や性格、情景が細やかに描かれている作品です。場面の移り変わりを読み取ることも大切になります。

多くの子がしっかりと声を出していました。みんなでしっかり取り組むことも大切な学習です。

真剣な時間が過ぎていきました。

【岩根小】収穫祭! ~その2~(2年)

12月19日 2年生の収穫祭には、トウモロコシやサツマイモづくりでたいへんお世話になった、学校運営協議会(コミュニティースクール)の会長さんをお招きし、それぞれの学級で感謝を伝えました。

教室はすてきに飾られていました。おもてなしですね。

まずは歌のプレゼント。クリスマスの歌を元気に届けました。

次に、みんなで書いた感謝のお手紙を渡しました。

心を込めてお手紙を読む代表の2年生。みんな真剣に聞いているところも成長の証。

「ありがとうございました。」

感謝の言葉と共にお手紙を手渡しました。

感謝のお手紙には、すてきな似顔絵も描かれていました。ヤング会長さんだ!

最後に会長さんからもごあいさつをいただきました。

「招待してもらったこと、みんなと楽しい時間を過ごせたこと、心のこもったプレゼントをもらったこと、本当にありがとうございました。」

教室いっぱいに温かな空気が満ちあふれました。

最後はみんなで記念撮影。みんな、とってもいい表情をしていました。

地域の「人、もの、こと」に学ぶ「いわねっ子ふるさと学習」は、本校の教育の「要」でもあります。コロナ禍を乗り越え、今年度からようやく本格的にスタートしました。この岩根の地が、子どもたちにとって大切なふるさととなるよう、これからも地域とのつながりを大切にしていきます。

【岩根小】収穫祭! ~その1~(2年)

12月19日 今日は2年生の収穫祭。先日、収穫したトウモロコシをみんなでポップコーンして食べました。

自分達で栽培したトウモロコシですから、その味は格別。

思わずテンションも上がります。なぜか、手も上がります。

味、グー!

すると、

「ねえねえ、これ、たね。」

と言って、ポップコーンの種を見せてくれました。

不発だったのかな。それでも、子どもたちにとってはレアなラッキーアイテム。

「これ、わたしの宝物。」

そう言って、しっかり握りしめていました。

生活科では、このような気付きも大切です。破裂しない種もあることを知ったり、この種をもう一度火にかけたらどうなるか、そんな疑問をもったりすることも生活科ならではの学びです。

【岩根小】縦割り班清掃

12月18日 しばらく特別日程が続いていたため、全校一斉清掃ができなかったのですが、先週の金曜日から再開しました。子どもたちは、以前と変わらず、丁寧に取り組んでいました。

廊下も隅々まで丁寧に掃き掃除。誰が見ていなくてもがんばっていました。

水飲み場も力を込めて汚れを落としていました。

トイレの手洗い場も、自分から進んで磨いていました。

4年生が、1年生の雑巾を絞っていました。実際に絞るところを見せながら教えていたのです。

きれいにすることだけが目的であれば、学年ごとに清掃場所を分担する方が効率的です。でも、縦割り班の掃除には意味があります。それは、学年を超えた関わりや教え合いです。

雑巾を絞る後ろ姿に、先輩のたたずまいを感じました。

【岩根小】今日の給食 ~読んで字のごとく~

12月18日 今日の給食のメニューは「クラッシュ大豆のカレー」「野菜たっぷりスープ」「オレンジ」でした。

クラッシュ大豆のカレーは、読んで字のごとく、クラッシュされた大豆がたっぷり入っていました。大豆がそのまま入っていると、豆が苦手な子にとっては抵抗もありますが、クラッシュすることで、ひき肉っぽい感じがして(注:個人調べ)、食べやすかったです。健康な体をつくるカレーですね。

野菜たっぷりスープは、これまた、読んで字のごとし。本当に野菜がたっぷり入っていました。これまた、健康な体づくりにつながるメニューです。

最後はオレンジを食べてビタミンを補給しました。1つ1つ個装になっているので、衛生面でも安心です。

健康メニューの、今日の給食でした。

【岩根小】まとめをしっかり(1年)

12月18日 2学期のまとめをがんばる1年生。今日は復習問題に取り組んでいました。

みんな、集中して取り組んでいました。

問題をよく読んで考える姿にも成長を感じます。

左手で紙を押さえて、姿勢よく書いています。学習の基本も身に付いています。

筆圧も強くなっていました。

2学期の残り日数もわずになりましたが、学習内容の定着に努め、冬休みにつなげていきます。

落ち着いた雰囲気の中、2学期のまとめにしっかりと取り組む1年生でした。

【岩根小】2学期の成長を感じて(1年)

12月18日 1年生が友達同士、自由に話し合っていました。

これは国語科「きいて たのしもう」の学習です。

「わらしべ ちょうじゃ」を聞いて、おもしろかったところを友達同士で伝え合っていました。いわゆる感想交流です。

入学してから8ヶ月が過ぎましたが、しっかりと感想を伝え合えるようになりました。

本校で大切にしている「学び合い」。そのはじめの一歩ですね。

それぞれに感想を伝えた後は、全体でも共有していました。

みんなの前で堂々と話すこともできるようにもなりました。ここにも成長を感じます。

1年生、2学期にぐんと成長しました。

【岩根小】クリスマスバージョンに衣替え ~読書活動の充実を目指して~

12月8日 図書室は月ごとに掲示が替わっています。本校の図書室は、児童数に比べるとたいへん小さいのですが、少しでも子どもたちに足を運んでもらおうと、図書館司書の先生や図書ボランティアの方にご尽力いただいているところです。12月はクリスマスバージョンに衣替えです。

丁寧につくられた掲示が、図書室に花を添えていました。

掲示物は、4年生が国語科の学習で作成した「本のポップ」です。人を引きつけるフレーズを使っていて、本の内容もしっかり捉えていることが伝わってきました。

先月、学校評価に係る保護者アンケートをいただきましたが、そこでは「読書にもっと取り組ませたい」というメッセージが読み取れました。児童評価を見てみると、昨年度より本に親しんでいる児童が増えているという結果が出ています。

今年度の「学校経営・運営ビジョン」にも掲げましたが、読書活動の充実は、学力向上と共に心の教育にもつながっていくと考えています。今後も読書の機会を積極的に設けたり、子どもたちに働きかけたりしながら、読書活動の充実に努め、本好きな子どもを多く育てていきます。

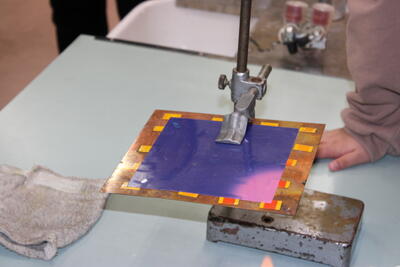

【岩根小】協力して調理(6年)

12月18日 6年生が家庭科で調理実習に取り組んでいました。メニューはジャガイモとベーコン、タマネギの炒め物です。

なかなかの包丁さばき。

班で協力して作っていました。

火加減を調整しながら炒めます。

洗い物も班で協力して行っていました。

【岩根小】「凍る」を発見

12月18日 昨日から一気に寒さが厳しくなりました。朝の校庭もうっすら雪化粧。

大人にとっては、何かと頭を悩ませる雪ですが、子どもたちにとっては天からのプレゼント。いつもと違う光景に目を輝かせます。

「氷の字になってる!」

この「子ども表現」を理解するには、直接、話を聞くのが一番。

なるほど、日時計に刻まれた文字が、凍って見えなくなっているということのようです。この出あいが「凍る」という現象を体感することにもつながっていきます。

子どもたちの日常は、発見にあふれていますね。

【岩根小】後姿を見せる、後姿に学ぶ(4・5年)

12月13日 体育館に4・5年生が集まっていました。次年度に向けて鼓笛のオーディションが始まるのですが、今日は5年生が4年生にお手本を見せていました。

実際に太鼓を持ってもらって、たたき方を教えていました。

楽譜を見ながら、シンバルを打つタイミングを教えていました。

手取り足取り、リングバトンを教えています。

教え方も上手なのですが、積極的に関わっていくところに最高学年への意識を感じます。

5年生が踊る姿を見ながら、一生懸命に振付を覚える4年生。

ポンポンの振り付けも丁寧に教えていました。

堂々とした演奏と共に、凛とした立ち姿も伝えます。

真剣に話を聞く姿にも成長を感じます。人への敬意です。

後姿を見せる5年生、後姿に学ぶ4年生でした。

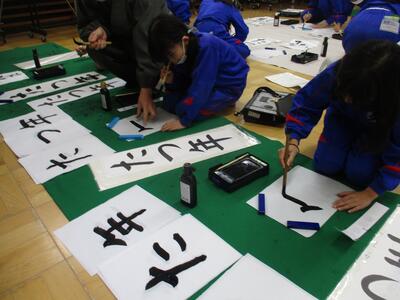

【岩根小】書写と感謝(6年)

12月13日 今日もゲストティーチャーの先生にお越しいただきました。書写・毛筆「書きぞめ」をご指導いただきました。ゲストティーチャーは、今日も一人一人に丁寧にアドバイスをしてくださいました。

6年生は集中力が違います。一画一画、お手本をしっかり見ながら書いていました。

アドバイスを受けて、一気に字形が整いました。子どもの成長力に驚かされます。

ゲストティーチャーは、一瞬でその子の課題を見抜き、端的に分かりやすく伝えています。達人が秘孔を突くがごとしです。

充実した時間はあっという間に過ぎ、最後にゲストティーチャーからアドバイスをいただきました。

「うまくなるには、まずは練習しかない。そして、集中して取り組めば、ある日、ぐっと伸びる時が来る。がんばってください。」

みんな真剣に聞いていました。ここも6年生のいいところ。礼節を感じます。

今日、一番うれしかったのはここかな。最後にお礼を伝えるときです。

「ぼくやります。」

「私もやります。」

そう言って前に出てくる子がいました。

「最初はうまく書けるか心配だったけれど、アドバイスをもらってどんどん上手になりました。わかりやすかったです。ありがとうございました。」

自分で考えて自分で話す。最近、子どもたちのワンセンテンスが長くなっているようにも感じます。

そして最後に、感謝を伝えて頭を下げました。ここまで、すべて自分たちで考えて動く6年生。中学生の香りを感じました。

「人」に教えていただき、「人」に学び、「人」に感謝をする6年生。これからも「いわねっ子ふるさと学習」を大切にしていきます。

【岩根小】しっかりと自分でつくる(6年)

12月13日 本日、6年生は、家庭科で調理実習を行いました。

今日の献立は野菜炒めです。

グループでまとめて作るのではなく、自分の野菜炒めは自分でしっかり作るようにしていました。これはとっても大切な指導です。学習のねらいは、おいしく食べることより、一人一人が調理スキルを身に付けることにあります。ですから、全員が自分で体験する必要があります。

なかなかいい感じに完成しました。おいしいにおいが学校中に漂いました。

手が空いたら、さっと洗い物をすることも大切な学習。6年生は、先生に指示をされなくても動いていました。

自分でつくり、自分で食べて、自分で片付ける。最高学年らしい調理実習でした。

ぜひ、ご家庭でも調理の場にお子さんを立たせ、家庭科の「家庭化」につなげていただけたらうれしいです。

【岩根小】九九表で発見(2年)

12月13日 答えが9になるかけ算九九を考える2年生。これは、答えから式を考える逆思考というものです。九九の数感覚をより確かなものにしていきます。

すっと手が上がる子が増えてきました。かけ算九九もだいぶ定着してきたようです。先生は、4月から「まっすぐ手を挙げる」ことも指導しています。低学年では学習の仕方やルールを覚えることも大切な学びです。

しっかり立って、聞こえる声で話すことも、低学年の内に身に付けさせたい基本スキルです。

算数科は、答えを確認するだけでは終わりません。

九九表をと照らしてみることで、気付きが生まれます。

「あっ、弓矢みたい。」

「槍か?」

このつぶやきには意味があります。

1×1、2×2…と言った、同じ数字同士をかけた九九の答えの配置は、九九表を斜めに横断していきます。このまっすぐな並びを子どもたちは「矢」や「槍」に見立てたのでしょう。子どもの言語感覚はおもしろいですね。

こんな発見をすると、九九表に隠れている他の並び方のきまりをもっと見つけようとする子が出てきます。これが、関心意欲の表れでもあり、数の感覚を育てていくことにもつながります。

九九表は奥が深いです。

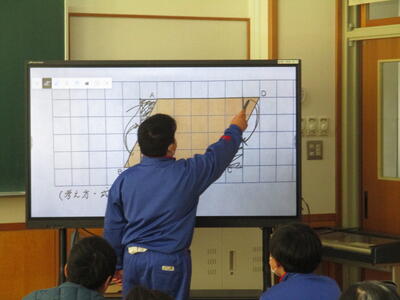

【岩根小】日々の授業を大切にして(5年)

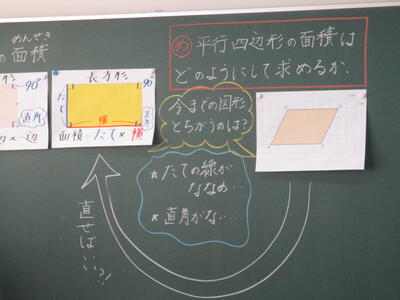

12月13日 5年生が、算数科「面積の求め方を考えよう」の学習をしていました。今日は平行四辺形の面積の求め方について考えていました。

まずは、長方形や正方形の面積の求め方について復習しました。算数科では、すでに学習したことをもとにして新しい課題を考えていきます。ですから、効率的に復習をすることは大切です。先生は分かりやすい図を用意していました。

長方形・正方形と平行四辺形を比較し、図形の特徴の違いを明らかにしました。その後、話合いを通して「すでに学習した長方形に形を変えれば求められそう」という見通しを立てました。

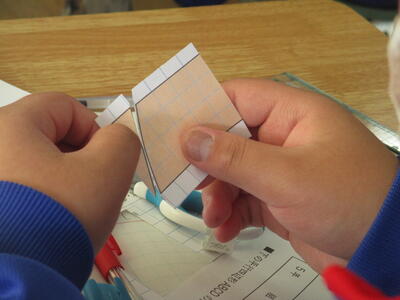

そして、自分で問題を解決する時間に入ります。

実際に切ってみるのもありです。操作活動です。

自分で考える子もいれば、求め方を互いに確認する子もいます。

求め方を分かりやすく表現していました。

互いに教え合うことは、説明する力を高めていくことにもつながります。

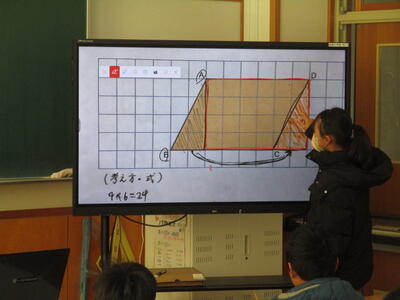

どのように面積を求めたか、みんなで共有していきます。ここで活用するのが大型モニター。画面に、かき込むことができるので説明がより分かりやすくなります。

「おう!」などの感嘆の声もこぼれていました。しっかりと聞いている証拠ですね。

発表を聞いて終わりではなく、友達の考え方を、再度、伝え合っていました。この活動を「再生」と呼んでいます。

最後に今日の学習のまとめをしっかり書き、学習の「振り返り」も行いました。今日のテーマは、友達のよかったところ、なるほどと思ったところです。どんな内容を書くか、明確に指示をすることも大切な指導です。

友達と共に学ぶよさを味わって、学習が終わりました。

これからも日々の授業を大切にしていきます。

【岩根小】学校だより春蘭№17を発行しました

12月12日 11月末より始まった個別懇談では、たいへんお世話になりました。学級閉鎖等で、まだ終わっていない学級もありますが、ご家庭でのお子さんの様子を伺うことができ、新しい一面を発見することができました。学校からは、お子さんの成長と共にもう一踏ん張りさせたいことなどをお伝えしました。

個別懇談で話し合われたことをこれからの指導によりよく反映させて行く所存です。今後ともよろしくお願いいたします。

4校時目、体育科の学習で体育館に移動した2年生。誰もいない教室には、どの子の机上にもコップと歯ブラシが用意され、次の給食の準備が行われていました。この小さな指導の積み重ねが、子どもたちの基本的な生活習慣をつくっていきます。一つ一つ丁寧な指導を学校全体で大切にしていきます。

2学期の登校日も残すところ、あと8日。12月22日が終業式になります。現在、インフルエンザでお休みしている子が、学校全体の1割ほどいます。学校では、常時換気、手洗い、手指消毒の強化を行いながら、爆発的な感染拡大を押しとどめているところです。

少しでもお子さんの体調不良が見られた場合は、たとえ発熱していなくも大事を取って休養するようにし、医療機関の受診をお願いいたします。

本日、学校だより「春蘭」№17を発行しました。ご一読ください。

231212_学校だより17(地域版17)←こちらからもご覧いただけます。

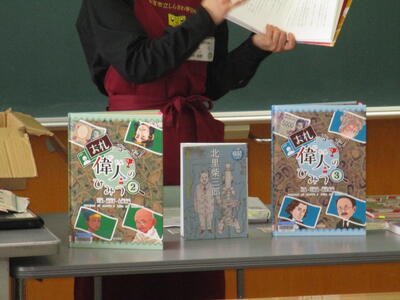

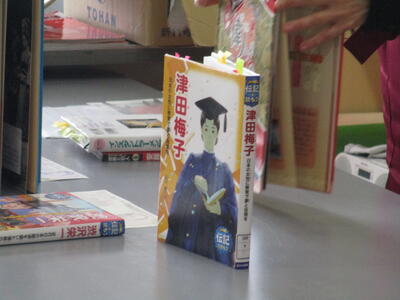

【岩根小】本に親しんで ~ブックトーク~(5年)

12月12日 図書館司書さんによるブックトークが行われました。今日は「偉人」がテーマです。司書さんは、穏やかで柔らかな口調で本を紹介してくださいました。

紹介していた偉人は津田梅子さん。日本で初めて海外留学(アメリカ)をした女子学生の一人で、女子教育の基盤をつくった人です。多くの困難を乗り越え、津田梅子さんは女子英学塾(現:津田塾大学)を創設します。日本における女子教育の先駆者です。

司書さんは、当時の時代背景と共に、梅子が歩んだ道がいかに困難なものであったか、そして、梅子が拓いた女子教育の道が今に通じていることを話してくださいました。

真剣に聴く子どもたち。子どもなりにいろいろなことを考えているようでした。

隣の学級は、すでにブックトークが終わっていて、自分達で本を選び、読んでいました。ブックトークの後に読書の時間を取ることで、読書への意識が高まりますね。

先生が、声を出して本を読んでいました。先生の読み聞かせに聞き入る子どもたち。本って自然に人を引きつけますね。

ブックトークを継続し、子どもたちの読書の幅を広げていきます。

【岩根小】学級清掃に成長を感じて

12月12日 最近、短縮日程が続いているため、全校で行う一斉清掃の時間がありません。学校が汚れてしまうのでは…というお声も聞こえてきそうですが、安心してください、そんな時は学級清掃です。

学級ごとに清掃場所が決められていて、そこで簡易清掃を行います。自主性が問われるので、ある意味、一斉清掃より子どもたちの成長が見えるところでもあります。

水道場掃除の4年生。丁寧に汚れを落としていました。自分達の学校は自分達できれいにする。そんな意気込みを感じます。

教室も廊下も、素早く掃き掃除。

誰が見ていなくても、自分の役割を果たす。これは、とってもレベルの高い行動。こんな所にも、子どもたちの成長を感じています。

今日もきれいな岩根小学校です。

【岩根小】今日の給食 ~デミソースって~

12月12日 今日の給食のメニューは「デミソースのハンバーグ」「じゃこのごま酢和え」「とりごぼうスープ」でした。

とにかく、デミソースって…なんと優雅な響きでしょう。昭和時代の給食には、聞かなかった響きかも。そもそもソースがかかっていたかも怪しいところ。

デミソース(デミグラスソース)は、フランスで発祥したソースです(やはり)。牛の肉や骨をたくさんの野菜と一緒に煮込み、その汁を小麦粉とバターを炒めた鍋に入れてさらに長時間煮込んで作られるとのこと(もちろんネット情報)。

しめじと見事に絡んでいて、見るだけでおいしい確定です。白いごはんに抜群に合いました。

ハンバーグの合間に、じゃこのごま酢和えを一口。ほのかな酸味が口いっぱいに広がりました。

鶏ごぼうスープは、鶏肉のうま味がスープに溶け出していてそれだけで絶品のお味。そこに、シャキシャキのごぼうの食感もよく、にんじん、こんにゃく、しいたけ、豆腐と体によい食材がふんだんに入っていました。

というわけで、今日は2年生教室にお邪魔しました。

みんなとってもおいしそうに食べていました。

食もだいぶ太くなってきました。

ハンバーグは完食する子が多かったです。

「ぼく、いつもおかわりしてる。」

とのこと。「しっかり食べる」こと、これからも大切にしてくださいね。

ハンバーグは最強でした。

【岩根小】本物体験!書きぞめ教室 ~その2~(6年)

12月12日 3年生に続いて、6年生の登場です。6年生のお題は「希望の朝」。なかなか書きごたえのある字です。

3年生に引き続き、丁寧に教えてくださるゲストティーチャー。本気で聞く6年生。

大きな紙に書く前に、まずは部分練習。自分で練習する字を決めるのも大切な学習です。

なかなかいい感じに仕上がってきました。さすが6年生です。

背中に感じる真剣さ。

実際に書きながら教えてくださいました。筆遣いを自分の目で見て学びます。これも体験。

集中して取り組む6年生。この意識は大切です。

確実に字形が整ってきていますね。

あっという間の2時間が過ぎました。本物に学んだ6年生でした。

御多用の中、ご指導をいただきましたゲストティーチャーに心から感謝いたします。

ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。

【岩根小】本物体験!書きぞめ教室 ~その1~(3年)

12月12日 今日は、ゲストティーチャーをお招きして、書き初めの指導をいただきました。ゲストティーチャーは、本校の学校運営協議会(コミュニティースクール)のディレクターもされています。いわば、岩根小と地域をつなぐ縁の下の力持ち。

でも今日は、縁の下ではなく、教室にお越しいただきました地域の「ひと」に学。これも「いわねっ子ふるさと学習」です。

まずはあいさつ。学校評価の保護者アンケートでも「あいさつができる子」「言葉遣いが丁寧な子」を育てたいというお声が多く聞かれています。何よりも毎日の積み重ね。学校でも、日々、大切に指導しています。

ゲストティーチャーは、いろいろな学校で習字の指導をされています。ですから、教え方もとても分かりやすかったです。筆の持ち方、筆を立てるときのコツなどを丁寧に教えていただきました。

「字は、練習さえすれば、誰でもうまくなれる。」

幼少期にお父様から教えていただいたことを話してくださいました。こういう話が聞けるのもうれしいところ。子どもたちのモチベーションも上がります。

子どもたちは真剣に話を聞いていました。少し古いのかも知れませんが、授業には、ほどよい緊張感は必要だと思っています。

真剣な態度で学ぶこと。その態度を求めることも大切にしています。

筆の持ち方を確認して、さあ、スタートです。

この大きな下敷きを用意してくださったのもゲストティーチャーです。おかげで、子どもたちものびのびと書くことができます。

お手本をよく見て、集中して書いていました。

子どもたち一人一人に応じたアドバイスもいただきました。

2時間続きの学習に、集中して取り組む3ねんせいでした

【岩根小】本物は続き、続けば本物になる(春蘭)

12月12日 春蘭の朝は読み聞かせで始まる。というぐらい、毎日の読み聞かせを続けています。子どもたちにとっても一日のルーティーンになっていて、楽しみにしていることが伝わってきます。

先生は「この主人公おもしろいねぇ」と感想を伝えたり、「ここでこうなったんだね」とわかりにくいところを補足したりしながら、読み聞かせを進めていました。

話の内容がよく分かるので、子どもたちも集中して最後まで話を聞いています。話の聞き方を育てるには、聞くトレーニングと共に、「聞きたくなるような話」「聞きたくなるような話し方」をすることも大切です。

そして最後に、

「ありがとう。しっかり聞いてくれて。読みやすかったよ。本当に聞き方が上手になったね。」

と励まし、成長を認めていくことも大切です。

本物は続き、続けば本物になる。読み聞かせの成果は、定期的にお伝えしていきますね。

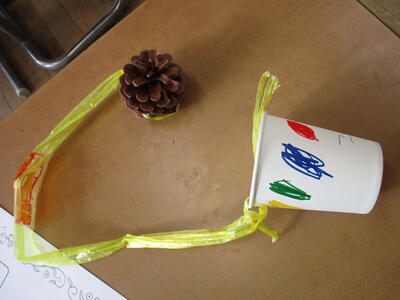

【岩根小】大切なオリジナルけん玉(1年)

12月11日 生活科で作っている松ぼっくりけん玉が完成に近づいてきました。

入り具合を確認しての微調整。こだわりは大切です。

デザインも大切。丁寧に描いていきます。

ひももカラフル。なかなかすてきなデザインです。

自分オリジナルの松ぼっくりけん玉。

世界に一つだけのオリジナルけん玉。大切に遊んでくださいね。

【岩根小】ねん土は奥深い(1年)

12月11日 1年生が図画工作科の学習中。ねん土を使って、自分が表したいものを作っていました。

ねん土は魔法の道具。「何を作ろうかな」こねこねしながら考えるだけで楽しくなっていきます。

思わず笑顔にもなります。

うんしょ、こらしょ。力を込めて、形を変えて。

細かい作業もまた楽しいものです。

自分がイメージしたものを形に表していくので、図形感覚や思考力も高められていきます。

う~ん、ねん土は奥が深い。

【岩根小】4月を楽しみにして ~幼稚園との交流会~ その2(5年)

12月11日 別会場でも、5年生と年少さんの交流会が行われていました。

クリスマスツリー作りでは、5年生が年長さんに優しく教えていました。なんか、とってもお姉さん。

ビーズのつけ方を丁寧に教えていました。

スタンプラリーでは、いろいろなスタンプを押してもらってとっても楽しそう。

教え方が本当に優しい。

クイズコーナーは、年長さんが理解できるよう、1問1問ゆっくりと問題を出していました。

年長さんは、手作りの景品をもらって、とっても喜んでいました。

魚釣りコーナーは本格的。池まで作ってあるので臨場感満点。

作るのが難しいところは、優しくサポート。

年長さんと楽しく、優しく、関わることができました。

年長さんのみなさん、4月に安心して入学してきてくださいね。優しいお兄さん、お姉さんが待っています。

【岩根小】4月を楽しみにして ~幼稚園との交流会~ その1(5年)

12月11日 今日は、5年生と幼稚園年長さんとの交流会が行われました。4月になれば、5年生は最高学年の6年生になり、年長さんは岩根小学校に入学してきます。

5年生には最高学年に向けての自覚を高め、年長さんには小学校入学への安心感を持ってもらうことが大切なねらいです。

5年生は、この日のために、いろいろなブースをつくって年長さんをお迎えしました。教え方もとっても丁寧です。

紙芝居を読んであげる子もいました。

魚釣りコーナーも大盛況。大物が釣れていました。

年長さんの目線に立ってサポートする姿も見られました。さすが5年生です。

お笑いコーナーも用意されていました。演者の登場を今か今かと待つ年長さん。

演者さん達の登場です。年長さん向けの必殺ギャグを用意したようで、自信満々で披露していました。お笑いコーナーも大盛り上がりでした。

年長さんとの関わり方が、とっても優しい5年生でした。

【岩根小】説明文を書く(4年)

12月8日 国語科で「世界にほこる和紙」を教材に、説明文の学習をした4年生。この単元では、中心となる言葉や文を見つけて「要約」することを学びました。「要約」とは文章の大切なところを短く表したものです。

この学習を踏まえて、自分達でも伝統工芸について調べ、リーフレットにまとめていました。

それぞれに調べたい伝統工芸を調べます。

そして、調べたことはワークシートにまとめます。

この過程で、実際に「要約」を活用していきます。

自分のペースで集中して取り組んでいました。

整った文字からも、丁寧に学習していることが伝わってきます。

友達同士、ワークシートを見せ合ったり、意見を交わしたりすることも大切な学習、学び合いです。

学習内容を活用しながら、リーフレット作りに励んでいました。

【岩根小】おいしさ倍増(5年)

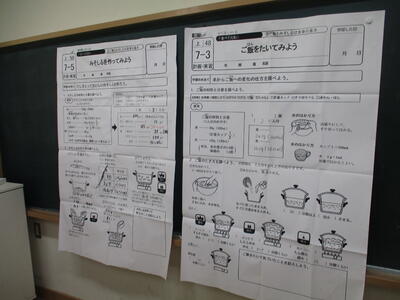

12月8日 5年生が、家庭科の調理実習を行っていました。ガラス鍋でご飯を炊き、味噌汁も出汁を取るところから始めました。

みなさんチームワークがよく、どの班も計画通りににできあがっていきました。

いやあ、これはおいしそう。

みんなそろって「いただきまあす」。

お焦げが、なんともちょうどいい感じです。

みんなで作るから、おいしさ倍増。

みんなで食べれば、さらにおいしさアップ。

みんな、とってもおいしそう。

後片付けも大切な調理実習です。

自分から進んで行っていました。

ぜひ、この続きはご家庭でも!子どもたちに場を作っていただけたらありがたいです。

【岩根小】思い出カルタをつくろう(4年)

12月8日 学級会をする4年生。今日の議題は「思い出カルタをつくろう」です。

お互いの顔を見合って話すことは、お互いの気持ちを汲み取る上で大切です。ですから、向かい合った形で話し合います。この形もすっかり定着してきました。

「学級の思い出をかるたに書く。」

「学級の一人一人の思い出やよいところもかるたに乗せる。」

「名前を書かれるのが恥ずかしい人もいるから、その人は『好きな食べ物』とかでもいいのでは…」

近くの友達ともよく話し合います。

手を挙げて、

自分の考えをしっかりと伝える。

話し合いは、聞き合いでもあります。本気で聞かなければ、誰かの意見に自分の考えをつなげていくことはできません。

黒板記録も自分達で行います。みんなの意見を丁寧に書き表していました。見やすく書くことも大切なスキル。書き逃しがないよう、よく聞きながら書いていました。

話合いは、自分の意見を押し通すだけでは決まりません。合体したり、順番を決めて行ったり、どうすればみんなの意見を拾えるか、お互いに納得できるかその帰着点を探していく時間とも言えます。これを「折り合い」を付けると言います。

どのようにカルタを作るかで、話合いに時間がかかってしまったようですが、これもまた経験。「なすことによって学ぶ」です。自分達で話し合い、決定し、実践する経験を積み重ね、生きて働く力を育てていきます。

【岩根小】ことわざや故事成語を調べて(3年)

12月8日 3年生が国語科の学習で、ことわざや故事成語について学んでいました。

グループごとに国語辞典を使って調べていました。

もちろん、ことわざや故事成語は自分自身で調べますが、国語辞典の使い方に困ったときは教え合うこともできるのが、グループ学習のよいところ。これもまた「学び合い」の一形態。

ことわざや故事成語の意味を調べ、どのように使うかを考えていました。

言葉の数を増やすことは、思考の幅を広げます。ことわざや故事成語を日常会話や作文にも使えるよう学びを深めていきます。

【岩根小】ICT活用力アップ!(3年)

12月8日 3年生は、テストが早く終わった子から、タブレット端末を使って復習に取り組んでいました。タブレット端末の使い方にもだいぶ慣れてきました。

漢字の読みを練習するソフトで、楽しみながら多くの問題を解いていました。

子どもたちがどこまで取り組んでいるかは、教師のパソコンで把握できます。

「〇〇さん、次は〇〇に進んでね。」

など、適宜、声をかけながら取り組ませていました。

学習内容の定着度に応じた問題も出てきます。

ローマ字の書き取り練習もできます。

集中して取り組む姿にも成長を感じました。

【岩根小】また明日!

12月7日 現在、個別懇談期間中のため、早い時間帯での下校になっています。こんな時は、外で遊ぶ機会も増えるため、安全面には十分に注意するよう指導をしています。

昇降口までいっしょに降りてきて、一声、声をかけてから見送る先生もいます。この一声が大切ですね。

「みんな気を付けて帰ってね。」

「は~い。」

にこにこ笑顔で「さようなら」。

後ろ姿も楽しげに「さようなら」。

うれしいなあ、遠くからでも手を振って「さようなら」。

近寄ってきて、ピースサインで「さようなら」。

次々と続く「さようなら」。

半袖って…まあ、今日は暖かかったからねえ。元気パワーで「さようなら」。

振り返って「さようなら」。

いつも通り、安定の大きな声で「さようなら」。

明日、元気に登校してくることを楽しみにしています。

それではみなさん、また明日!

【岩根小】今日の給食 ~麺好き、大喜び~

12月7日 今日の給食のメニューは「チャーシュー麺」「県産味付煮玉子」「チキンサラダ」「さつまいもと栗のタルト」でした。麺好きの皆様、お待ちどおさまでした。そう、本日、月に1度の麺デイです。

まずは、具だくさんでカラフルなチキンサラダを一口。チキンが口の中でほろほろとほどけ、わかめや野菜と絡み合いました。

何よりうれしいのは、本日、玉子のトッピングができるということ。いい照りです。

そして、よく染みています。きっと、秘伝の染みのコツがあるのでしょう。恐るべし給食センター。

醤油ベースのスープは、チャーシューたっぷりでどこか懐かしいお味。鳴門巻きがなんともクラシカル。これでいい、これがいい。

いよいよ、麺投入。軽やかな醤油ベースの味が口に広がります。それでいて、口残りはさわやか。

塩辛い物を食べた後は甘みがほしくなるもの。ぴしっとタルトで締めくくりました。

ごちそうさまでした

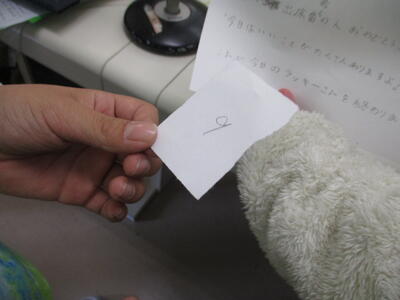

【岩根小】今日のラッキーナンバー

12月7日 今年度、委員会活動の充実にも努めています。それぞれの委員会が、よりよい学校生活を目指し、いろいろな企画を考え、実践を行っています。

今回は放送委員会の新企画「今日のラッキーナンバー」をご紹介。

出席番号が書かれたくじを放送委員会が引きます。

なんとも厳正なところもおもしろいです。

さあ!ラッキーナンバーが引かれました。

「ジャガジャガジャガ………ジャン!」

と、ドラムロールまで効果音として用意しているところが心憎い。

ちなみに本日のラッキーナンバーは9番でした。おめでとうございます

よりよい学校生活をつくるのは子どもたち自身です。誰かに何をやってもらうかより、何ができるかを考える子どもたち。その姿に多くを学んでいます。

【岩根小】真摯に自己を振り返る(5年)

12月7日 5年生の道徳科の時間。週に一度の積み重ねを確実に行っています。

今日考える道徳的価値は「自然愛護」です。

沖縄の海洋博公園にいた「フジ」といういるか。フジは尾びれが腐る病気にかかってしまいます。大勢の人々がフジのことを思い、人工尾びれの開発に携わりました。やがて、元気に泳げるようになるフジ。そのフジに関わった4名の方のお話で構成されています。

教材を通して考えた後は、自己を振り返る時間です。今まで自分が生き物とどのように関わってきたか、生き物の命をどう思っていたか、一人一人考えを伝え合っていました。

以前よりも、自分の思いをいろいろな表現で伝えられるようになっていました。これも積み重ねがあってこそ。

「今まで、動物の体の大きさとかで考えていたかも知れない。大きい動物は大切にするけれど…」

子どもらしい素直な表現だと思います。自然を思うことは命を思うことにもつながっているのだと、子どもたちの発表を聞きながら思いました。

先生も本気で聞きます。子どもが自分の思いを語れるのも先生や友達との信頼関係があってこそ。

道徳科では、大人もまた一人の人間として、同じステージで考えていくということを大切にしています。時に先生の予想を超えた発言が生まれることもあります。これもまた道徳科の醍醐味。

週に一度の道徳科。丁寧に積み重ねていきます。

【岩根小】穏やかで温かい関係(春蘭)

12月7日 算数科の学習中。落ち着いた雰囲気の中、それぞれのペースで集中して取り組んでいました。学習に向かう構えに、大きな成長を感じています。

がんばる子どもたち、その姿を励ます先生。穏やかで確かな信頼関係を感じます。

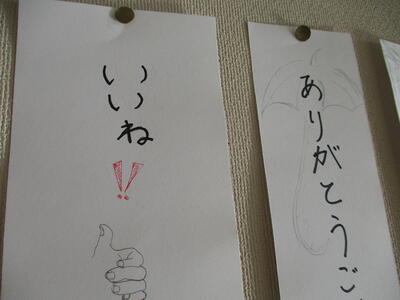

ふと教室の後方を見てみると、日々の生活で使いたい「あったか言葉」が掲示されていました。

そうか、みんなで一日一日「勇気づけ」の言葉を増やしてきたんだな。言葉を大切にしていることがわかり、うれしくなりました。

春蘭、いいね

【岩根小】晴れた冬には焼き芋を(春蘭)

12月7日 澄み渡る青空、冬とは思えない温かさ。そう、そんな日は焼き芋。

先日、春蘭学級の子どもたちが収穫したサツマイモ。「収穫したサツマイモを焼き芋にしてみたい」「みんなで焼き芋やってみよう」という思いが高まり、本日の焼き芋づくりにつながりました。

火を使う活動ですので、春蘭学級の先生方は事前にリハーサルを行いました。そして、この自立活動を通して、子どもたちにどんな力を育てたいかを緻密な計画を立てて今日を迎えました。

火は薪になかなか燃え移らないことも、煙は目に染みることも、体験を通して学びます。

また、今日は、コミュニティースクール(学校運営協議会)の会長様もお招きしました。今日こうして、焼き芋ができるのも、畑を耕し、夏休み中もサツマイモのお世話をしていただいた会長様のおかげです。収穫後の畑を見ながら、改めて感謝の気持ちがわき起こりました。このことは、子どもたちもしっかりと伝えました。

いい感じに火が乗ってきました。

悪戦苦闘しながらも、みんなで火を守りました。薪を持ってくる人、くべる人、あおぐ人、焼き芋作りで協力することも学びます。

この後、焼き芋は上手に焼き上がり、みんなで美味しくいただきました。いつもお世話になっている先生に、お届けに来てくれる子もいて、なんともうれしい焼き芋づくりでした。

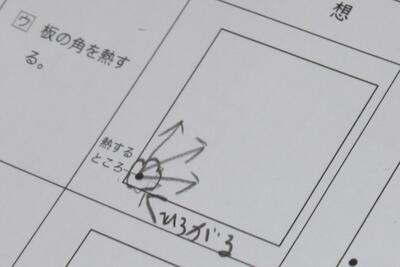

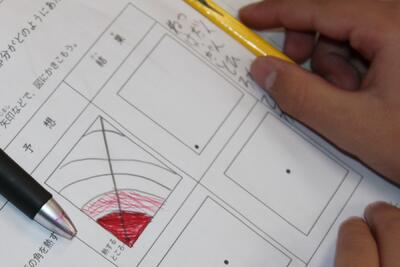

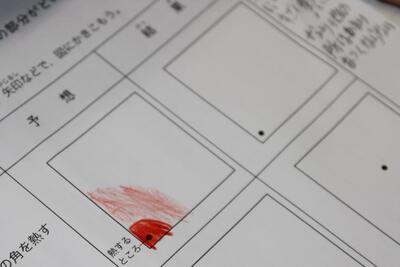

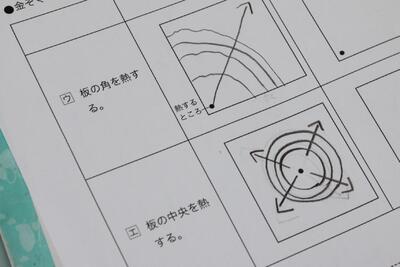

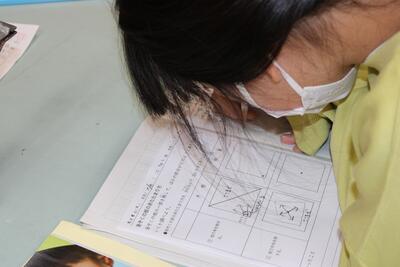

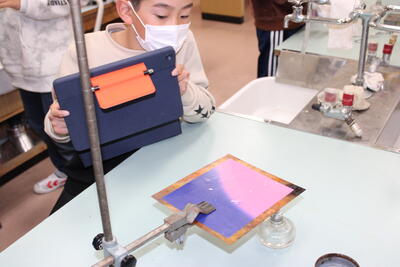

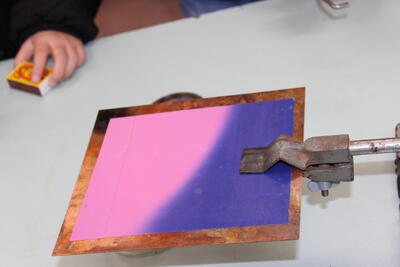

【岩根小】理科を学んで ~予想・実験・考察~(4年)

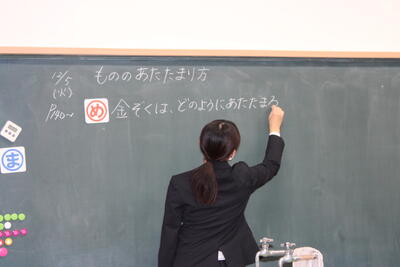

12月5日 4年生が理科で「物のあたたまり方」について学習をしました。

先生は、火にかけたフライパンを例にして、実生活における熱伝導をイメージさせていました。この一工夫が実生活と実験をつなぎます。

子どもたちと話し合いながら、実験しないとわからないという「学び心」を高め、学習課題を黒板に書きます。

板書を写すスピードも大切な学習スキル。先生が書き終わるのと同じぐらいに書き終える「同時書き」が理想です。

理科の学習は仮説検証が原則です。中学校、高校とつながっていきます。ですから、自分の「予想」を立てることが大切になります。予想は間違っても構いません。むしろ、真理の追究に間違いは不可欠なことこそ学んでほしいのです。

どの子も、それぞれに予想を立てていました。これも日々の積み重ねがあってこそ。

それぞれの予想は、似ているようでも微妙に違います。この微妙な違いも大切にしていきます。

予想を書きながら「じんわり広がると思う」とつぶやく子がいました。ああ、なんとすばらしい!教科書には「じんわり」とは表現されていないのですが、熱伝導の感覚を小学4年生なりの言語感覚で表現していました。

自分の考えは、すぐさまノートにメモします。ノートには板書だけでなく、自分の考えも書いていきます。言い換えれば、ノートは自分の考えの作戦基地です。

先生は実験の手順を大型モニターを使って演示しました。視覚補助は、全体の理解を一気に深めるので効率的に時間を使えます。

実験の過程は動画でも撮影し、後で見直しながら結果を考察できるようにしました。ICTも有効に活用しています。

徐々に熱伝導が検証されていきます。

変化を見逃さないよう、しっかりと観察を続けます。

最後に、学級全体で実験の結果を伝え合い、そこに共通することをまとめていきました。

火を付けたところから、徐々に熱が「じんわり」と伝わっていくことを実験を通して理解する4年生でした。

【岩根小】これは…おいしい… ~調理実習~(5年)

12月5日 5年生が家庭科で調理実習に取り組んでいました。身支度もしっかり整っていて、さすが高学年です。学習に向かう意識の高さを感じます。

今回のメニューはごはんと味噌汁です。ごはんは、ガラス鍋を使って炊きます。炊き上がっていく過程を確認するためです。味噌汁は煮干しで出汁を取っていました。これもまた大切な学習です。

なかなかの手つきで調理が進んでいきます。

少しずつ完成に近付いてきました。どの班も、とってもいい感じです。

さっ、食器を準備してっと。

盛り付けの間に、さっと洗い物をしている班もありました。

これは、普段から家でもやっていますな。なかなかの上級者とみた。

味見も大切な実習です。しっかり出汁は効いているかな。

さっ、盛り付け開始です。お焦げもすくって。

完成!これは、おいしい決定です!

忘れちゃいけない「いただきます」。心を込めてあいさつをします。

自分達でつくったごはんと味噌汁。お味はいかが?

お焦げもとってもいい感じ。

煮干しも残さず食べました。

「ダイコン、固いかなあ?」

「うん、柔らかいよ。」

食べながら、自分達の料理を評価。

「まだ、お焦げがあるぞ。」

先生はお焦げに熱い思いをもって、こそぎ取っていました。

互いに教え会いながら、手際よくあっという間に調理実習を進めた5年生。この後の片付けも素早かったです。学級のチームワークのよさが伺えました。

家庭科は「家庭化」が重要です。今度、家庭でも、子どもたちが調理をする場をつくっていただけたらありがたいです。

大成功の調理実習でした

【岩根小】楽しみな おもちゃまつり(2年)

12月5日 心を込めて作っています。今、2年生は、生活科「おもちゃまつりをしよう」の準備中。このおもちゃまつりには、1年生を招待します。たくさん楽しんでほしいので、準備にも力が入ります。

今日は、みんなで「ぴょんコップ」を作っていました。コップを2つ重ねて手を離すと、上に重ねたコップが高く飛び出す仕組みのおもちゃです。

跳び具合を確認します。

1年生に喜んでもらうため、かわいいデザインも描きました。

みんな一生懸命です。

1年生を思っておもちゃを作ります。

誰かを思った活動は、一層力が入ります

招待状も手作りです。みんなで、少しずつ文字を書いていました。

おもちゃまつりが楽しみです

【岩根小】凍る朝、温かい作品

12月5日 昨日が温かかっただけに、今日は朝の寒さを一段と強く感じました。

校庭を歩いてみると、砂場はうっすら凍っていました。

どおりで寒いわけです。

先日のPTA奉仕作業できれいにしていただいた花壇には、先日、パンジーを植えました。寒い冬を乗り越えて、春に大きく育つことを願いました。改めて奉仕作業に感謝いたします。

と、指揮台の上になんやら物体を発見。おそるおそる近寄ってみると……。

すてきなお料理が、ハイセンスに盛り付けられていました。児童クラブの子がつくったのでしょうか。もはや作品の領域。子どものイマジネーションの豊かさに感心するばかり。ワクワクしながら作ったんだろうなあ…と、朝から楽しい気分になりました。

学校は、こんな小さな驚きや発見にあふれています。

【岩根小】今日の給食 ~スーパーイワネっ子~

12月4日 今日の給食のメニューは「ハヤシライス」「わかめサラダ」「みかん」でした。

ハヤシライスは、たまねぎがたっぷり入っていて、その甘みとウスターソースの酸味がハヤシルウと見事にマッチング。それでいて、たまねぎの形はほどよく残っていて、飴色にきらきらと光っていました。うむ、見事な煮込みです。

にんじん、じゃがいも、豚肉とおなじみの具のラインナップの中で、ひときわ輝くのがマッシュルーム。小さい頃、給食でマッシュルームを食べた記憶があまりないのですが(あったかなぁ…)、マッシュルームをたくさん食べて健康アップです。昔から、キノコを食べるとパワーアップするテレビゲームが有名ですが、いわねっ子もスーパーイワネっ子に変身ですね

わかめがたっぷり入ったサラダは、脳の働きを意地するヨウ素、体内機能を調整するナトリウムがたくさん含まれています。さらに、骨や歯を作るカルシウムも入っています。スーパー食材ですね。ツナやキュウリ、コーンとの相性は鉄板でした。

今日のスイーツは甘い温州ミカン。今年の初ミカンという子もいたのではないでしょうか。昔、こたつの上にはなぜかミカンが乗っていたことを思い出しながら、おいしくいただきました。

【岩根小】遊びに学ぶ生活科(1年)

12月4日 1年生が、どんぐりや松ぼっくりを使って、おもちゃ作りに取り組んでいました。

今日、みんなで作っていたおもちゃは「マラカス」です。ビニールコップに思い思いのドングリや松ぼっくりを入れて、コップとコップをくっつけて作ります。

どんぐりはたっぷりとあります。子どもたちの「作ってみたい」に応えるには、十分な素材があってこそ。生活科の学習は、豊富な素材が生命線です。

納得したものができあがると、思わず誰かに見せて、伝えたくなります。これもまた生活科。

マラカスの中に入れるどんぐりに、真剣に絵を描いていました。物作りの楽しさを味わうことも生活科。

気付いたことがあれば、思わず伝えたくなるのも生活科。

同じようなどんぐりだけど、お気に入りを選ぶ楽しさも生活科。

友達と一緒に作ると楽しい生活科。

やっぱり、友達と一緒に作ると楽しい生活科。

思い思いの「やってみたい」を形に表していく過程で、「もっと工夫してみたい」という願いや「おっ、これはおもしろい!」と発見が生まれていくのも生活科。

遊びを通して自分の思いを形にしていくことは、学ぶことの楽しさや意欲を高めることにもつながります。充実した時間を過ごす1年生でした。

どんなマラカスができるのか、今から楽しみですね。

【岩根小】書く姿勢、学ぶ姿勢(1年)

12月4日 1年生も書写の学習中。今日は「数字の横書き」について練習していました。

先生が書いたお手本をよく見て、空中に大きく書いてみます。この学習法を「空書き(そらがき)」と言います。間違いを気にせず大きく書けますし、先生から見れば書き順の確認もできます。

空書きの後は、個人練習の時間です。姿勢を整えて、ゆっくりと丁寧に書くことが基本です。

みんなよく集中していました。

なぞり書きも大切な練習です。はみ出さないように、集中してなぞっていました。

文字を書く姿勢も、学習に取り組む姿勢も、大きく成長している1年生でした。

【岩根小】文字にも成長を感じて(春蘭)

12月4日 春蘭学級では、書写の学習に取り組んでいました。1・2年生が硬筆、3年生が毛筆です。

まずは3年生。今日のめあては「自分の名前をしっかり書く」こと。お手本の文字と共に自分の名前も作品です。名前が力強く書けていると、作品もぐんと引き立ちます。先生の手ほどきを受けながら、一生懸命に取り組んでいました

正しい姿勢で、筆を立てて持つ。よくできていました。

硬筆にも真剣に取り組んでいました。

集中して、一文字一文字丁寧に書いていました。

筆圧も強くなり、濃い字が書けるようになってきました。集中した取組も成長の証。

文字にも集中力にも子どもたちの成長を感じて、うれしくなりました。

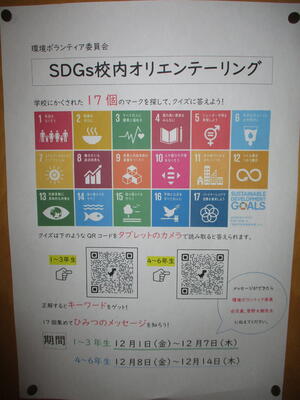

【岩根小】大盛況!SDGsオリエンテーリング ~環境ボランティア委員会~

12月1日 休み時間、タブレット端末を手に、たくさんの子どもたちが校内を歩いていました。

今日は、環境ボランティア委員会が企画した「SDGsオリエンテーリング」のスタートの日でした。SDGsの目標は17個あるのですが、その目標に1つずつQRコードを張り付けたものを校内のいろいろな場所に掲示しました。

そのQRコードを読み込むと一文字ずつ字が表れ、17文字をつなげると一つの文章になるというものです。なるほど、よく考えましたね。

QRコードがうまく読み取れない時は、子どもたち同士教え合っていました。すぐに先生に頼らずに、自分たちで何とかしようとしているところにも成長を感じます。これも、自然な「学び合い」。

ルールに則って校内の掲示を探す子どもたち。ちょっとした宝物探し気分が楽しいですね。

いろいろな学年の子が、SDGオリエンテーリングに取り組んでいました。

それにしても「SDGs+ICT」というアイディアを生み出すとは…、改めて、子どもたちの考える力に驚かされます。

時に計画通りにいかないこともあります。でも、失敗も貴重な体験、学びです。その時は、すぐに話し合い、計画を修正。「ナイス、改善。」私たち指導者は、失敗しないことよりも、失敗を立て直したことを認めて価値付けていきます。

特別活動の特質は「なすことによって学ぶ」にあります。

学校は楽しいところ。そして、楽しい学校をつくるのは自分自身。誰かにしてもらうことより、自分たちにできることを探す。環境ボランティア委員会の活動に、子どもたちの前向きなエネルギーを見る思いでした。

【岩根小】12月スタート ~改めて子どもを見つめる月に~

12月1日 澄み渡る青空のもと、12月がスタートしました。12月は、2学期のまとめの時期でもあります。学習内容の定着を目指すのはもちろんのこと、子どもたち一人ひとりのよさや成長を改めて見つめる月にしていきます。

毎朝、子どもたちは班長さんを先頭に登校してきます。後ろを振り返りながら下の学年の面倒を見てきた班長さん、大きなランドセルを背負って一生懸命歩き続けた1年生、これらのことを当たり前のこととせず、子どもたちのよさや成長と捉えていきたいと思います。

校門をくぐった後、すぐに、ちりぢりばらばらにならず、班長さんの「解散します」のあいさつと共に、「班員がありがとうございます」と返し登校を終了すること。これも、今年1年続けてきたことであり、子どもたちががんばってきたことです。

先生方も、子どもたちの登校時に、進んであいさつをしたり、班長さんをねぎらったりすることを意識してきました。

さらに、保護者の皆様、地域の皆様、駐在所さんにも、毎朝の登校を見守っていただいています。ご協力に改めて感謝いたします。

一人一人の小さな努力の積み重ねが、大河をつくる一滴となることを信じて、12月も励んでいきます。

【岩根小】準備は万全に ~環境ボランティア委員会~

11月30日 環境ボランティア委員会の皆さんが、明日スタートの「SDGsオリエンテーリング」の準備をしていました。「全校生にSDGsの意識を高めてもらいたい」という思いをもとに企画したものです。

自分たちで考えた企画は、準備も自分達で行います。

「おう、いいねぇ。準備、お疲れさま。ありがとうね。」

と声をかけると、

「はい、がんばります。」

と笑顔で返事が返ってきました。

「あれだめ、これだめ、それもだめ」では、子どもの自立心は育たないと思っています。「だめなのはこれとこれ。それ以外はOK」と、子どもたちに「任せきることのできる範囲」を明確にして、その範囲の中でのびのびと活動できるようにサポートする。それが、特別活動の指導の基本です。

SDGsを楽しい活動を通して広めていく。これなら低学年も楽しく参加できそうです。なかなかのアイディアです。子どものアイディアって、時に大人の想像を超えてきます。ただただ感心するばかり。

明日が楽しみです。

【岩根小】はじめてのアルコールランプ(4年)

11月30日 4年生は、理科で「物のあたたまり方」の学習をしています。ここでは、加熱実験を行います。そこで、今日はアルコールランプの火のつけ方、消し方を学習していました。

ある教育調査によると、マッチを使って火をつけた体験がない小学4年生は6割に達するとのこと。オール電化の普及により、日常的に火に触れる機会が減ってきていることは確かです。となれば練習ですね。これも貴重な体験です。

最初はみんな少し緊張気味。

落ち着いて火をつけることができました。

みんな一度ずつ体験しました。

もちろん火の消し方も練習しました。素早くふたをすることが、安全に火を消すコツです。全員、しっかりと行うことができました。

今、アルコールランプではなく実験用ガスコンロを使う学校も増えています。安全性はもとより、火力が強いので、短時間実験結果を導くことができるからです。そうすることで、考える時間や話し合う時間を確保できます。

しかし、どきどきしながらも、自分でマッチを使って火をつける子どもたちの様子を見ていると、実際に火をつける体験も大切にしてあげたいところです。

どちらか一つに偏るのではなく、学習のねらいに応じて、体験と効率性のバランスのよい指導を大切にしていきます。

【岩根小】みんなで上達(4年)

11月30日 落ち着いた空気の中、筆を走らせる4年生。今日は、書写の毛筆の学習で「書きぞめ」に取り組んでいました。今年度から、3年生以上は、県の書きぞめコンクールを全員で目指しています。

お手本は「白い大地」。左右のバランスを取るのがなかなか難しい字ですが、みんな集中して取り組んでいました。

みんなでがんばる雰囲気が、一人一人の力を高めます。

みんなは一人のために、一人はみんなのために。書写の時間からも、そんな思いが伝わってきました。

自分史上、最高の字を目指してがんばってください。

【岩根小】素早く渡して ~用具を操作する運動遊び~(1年)

11月30日 ボールを使って運動する1年生。後ろにいる友達に頭の上からボールを渡していきます。

ボールを渡し終わったら、すぐに列の最後尾に移動します。こうして、どんどんボール渡しが繰り返されてゴールを目指すのです。

ですから、休んでいる暇はありません。素早く移動するので運動量も十分に確保できます。

寒い日でも、元気いっぱいに運動していました。

【岩根小】くるくるくるっ ~マットを使った運動遊び~(1年)

11月30日 1年生が体育科の学習で「マットを使った運動遊び」に取り組んでいました。体を横に倒し、くるくるくるっと回転していく「丸太転がり」という技に挑戦していました。

この技のポイントは2つ。

①バンザイの状態でマットの上に寝転ぶ。

②腕を伸ばした状態のまま転がる。

と書けば簡単そうですが、1年生にとってまっすぐ転がることはなかなかの難易度です。

おっ、なかなかいい感じの回転です。

回転感覚にも慣れてきたようです。

くるくるくるっと、とても楽しそうでした。

【岩根小】早く元気になりますように

11月30日 今日で11月も終わり、明日からは12月。季節の早さを感じます。朝の寒さも厳しくなりましたが、今日も子どもたちは元気に登校してきました。

現在、インフルエンザでお休みしている子が各学級数名いる状態ですが、一日でも早く元気になることを願っています。

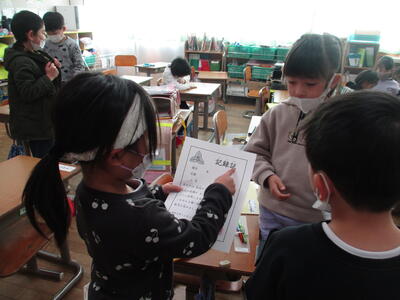

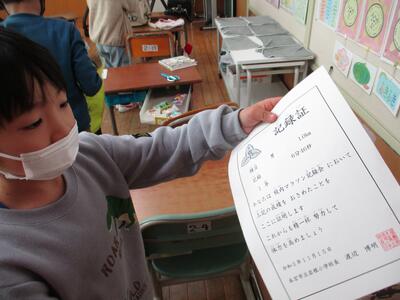

【岩根小】冬休み、いらない(1年)

11月29日 先日行われた校内マラソン記録会の記録証をもらった1年生。お互いに記録証を見せ合いながら、あの日の激走を振り返っていました。

「ぼく、がんばったよ。」

と話しながら、記録証を見せてくるところが1年生のかわいらしさ。本当によくがんばりましたね。

「次はなわとびにチャレンジだね。冬休みも練習してね。」

といろいろな子に声をかけていると、ある子が、

「ぼく、冬休み、いらない。」

と話してきました。一体どうしたのだろうと思って理由を聞くと、

「友達と会えなくなるのいやだもん。学校、楽しいもん。」

とのこと。なんともうれしいやら、微笑ましいやら。

「学校が楽しい」その思いが消えないよう、これからもよりよい学校生活づくりを大切にしていきます。

1年生の皆さん、これからも、友達と一緒に楽しい学校をつくっていきましょうね

【岩根小】雨の日に教えること

11月29日 今日は朝から雨模様。冷たい雨に打たれて、子どもたちは風邪をひかないか心配になります。

そんな心配を吹き飛ばすかのように、雨ニモマケズ元気に登校してくるいわねっ子。たくましいなあ。

さて、雨の日には、雨の日だからこそ教えることがあります。

そう、それは傘のしまい方。まずは、傘を閉じたり開いたりして、傘についた水を切ります。この時、人に水がかからないように昇降口から少し離れて行うことも教えます。

次に教えることは傘を束ねること。傘を束ねずに傘立てに入れると、取り出すときに他の傘に引っかかって、傘の骨が折れてしまうことがあります。傘を束ねる理由も教えていきます。

「奥のほうからきれいに並べて入れると、次の人が入れやすくなるんだよ。」

とマナーも教えます。みんな、しっかりと傘立てに入れていました。

雨の日には、雨の日だからこその指導があります。一度や二度で身につくことではないので、雨のたびに声をかけていきます。そうすると、いつか習慣になっていきます。

何も教えずに「ちゃんとやりなさい」とだけ言われても、子どもは混乱するばかり。そもそも「ちゃんと」って言葉は、イメージがわきづらいものです。行為と共にその意味を合わせて教えていくことは、納得の伴った理解にもつながっていきます。そして、最後に「よくできたね。ありがとう」と認めるまでが指導のパッケージ。

機をとらえて一つ一つ丁寧に教えることをこれからも大切にしていきます。

【岩根小】今日の給食 ~体をつくる給食~

11月28日 今日の給食のメニューは「カップエッグ」「野菜炒め」「みそけんちん汁」「ふりかけ」でした。

カップエッグは、黄身と白身がきれいに調理されていて、塩こしょうもほどよく振られていました。調理員さんが、一つ一つ卵を割ってカップに入れたことを思うとその労力に改めて感謝の気持ちが湧いてきます。

今日6年生は食育の学習をしましたが、給食は塩分量にも注意しています。普段の食生活でも、塩分の取り過ぎにも気を付けるよう働きかけていきます。

野菜は健康な体づくりには欠かせない食材。免疫力を高めてインフルエンザにかからないようにするためにも、メニューに野菜がたくさん出るのはありがたいことです。もちろん、野菜が苦手な子もいますが、最初から「食べなくていいよ。」ではなく、「一口はチャレンジしてみよう」の働きかけを行いながら食の幅を広げています。

今日は、午前中、一気に寒くなりましたが、こんな日は温かい汁がありがたいです。根菜たっぷりの具だくさんのけんちん汁で、ますます健康な体づくりができますね。

じゃんけんマークのデザインも楽しいふりかけ。パラッパラとごはんにかけて、今日もおいしい給食をいただきました。

【岩根小】「心の根」を育てる道徳科(2年)

11月28日 2年生が道徳科の学習をしていました。今日の学習で扱っている道徳的価値は「礼儀」、「青いアルバム」という教材を通して考えを深めていきます。

いきなり、「あなたは『礼儀』についてどう思う?」と問われても、答えに困ってしまいます。低学年なら尚のこと。ですから、道徳科では、教材に出てくる登場人物の葛藤や揺れる思いに寄り添う形で考えていくようになります。

主人公が葛藤している時の気持ち、行動が変わった理由など、その時の思いを自分なりに考えていくのが道徳科の大切な学びです。その子が感じたこと、思ったことそのものが大切になります。

そして、登場人物の気持ちに寄り添って考えるということは、実は、登場人物に乗せて自分の思いを考えていることにもなります。教育用語にすると少し固い表現になるのですが「自我関与(じがかんよ)」と呼んでいます。

そして、授業の後半では、今までの自分を振り返ります。教材を通して「礼儀」に対してのいろいろな考えをもったとしても、ここで終わればただの「礼儀」評論家になってしまうこともあります。自分事にするには、実際に今までの自分は礼儀正しく行動してきたか、できなかったかをしっかりと振り返ることが、自己の生き方を見つめる上で大切になります。

「〇〇の時、しっかり『ありがとう』が言えたな。とっても気持ちよかったな。」

「朝の登校になると、あいさつができないんだよな。だって…。」

プラス面もマイナス面も含めて、自分の体験を振り返ることが、自分について考える貴重な時間となります。

道徳科は即効的な変容を期待する時間ではなく、じわりじわりと「心の根」を伸ばしていく時間です。いわば、漢方薬のようなイメージでしょうか。ですから、年35回(1年は34回)、小学校6年間で209回、中学校を合わせれば314回の積み重ねが必要になってくるのです。

これからも、全校体制のもと、全学級で週に1度の道徳科を丁寧に行っていきます。

【岩根小】1年生、まっててね(2年)

11月28日 2年生が、おもちゃづくりをがんばっていました。

これは生活科の学習です。1年生を「おもちゃまつり」に招待するので、その準備をみんなで力を合わせてがんばっていました。自分が遊びたいおもちゃを作るのではなく、1年生が楽しめるおもちゃを作るところがポイント。相手意識をもって活動することになります。

これは「まとあて」でしょうか。かわいいデザインが丁寧に描かれていました。1年生も楽しんでくれそうです。

1年生を思って一生懸命作る。生活科の醍醐味です。

こちらの班では「パッチンジャンプ」の跳び具合を確認していました。ジャンプの高さにもこだわりがあるのです。

この班は「とことこ車」を作っていました。輪ゴムとおもりのバランス調整が難しいのですが、何度も微調整を繰り返していました。

おもちゃづくりを通して、友達と互いに相談し合う体験も積み重ねていきます。

この後、1年生の気持ちを想像しながら一緒に楽しめるおもちゃを考えたり、1年生に合わせておもちゃを改良したりルールを変更したりしていきます。さらに大切なことは、その工夫によってみんなが楽しく遊ぶことができるようになったことに気付くことです。誰かのことを考えて工夫することは、最終的にみんなを笑顔にすることを体感的に学んでいきます。

どんなおもちゃまつりになるか、今からとっても楽しみです。がんばってね、2年生

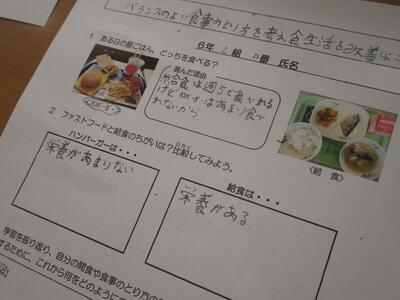

【岩根小】食を選ぶ力を育てて ~食育教室~(6年)

11月28日 本日、本宮給食センターより栄養教諭の先生をお招きして、6年生の食育教室を行いました。今回のテーマは、「バランスのよい食事の取り方を考え、食生活を改善すること」です。

まずは、グループごとに、ファーストフード店の「ハンバーガーセット」と給食メニューの栄養分布を調べました。実際に分類することで、給食のバランスのよさを実感したようです。

続いて、カロリーについて確認しました。ハンバーガーセットが思った以上に高カロリーなことに驚く6年生。

ちなみに、ハンバーガー、ポテト、フライドチキン、ジュースの組み合わせは、何キロカロリーになると思いますか。…なんと1000キロカロリーを優に超えるそうです。小学6年生の1日の必要カロリーが、男子で最大2500キロカロリー、女子で最大2200キロカロリー程度なので、一度に食べる量としては相当に高い値であることが分かります。

ある子が、

「ポテトは少し減らそうかな。ポテトじゃなくてサラダにしようかな。」

とつぶやいていました。

そう、これこそが食育における「選ぶ力」になります。食べるか食べないか。好きか嫌いかという極端な判断ではなく、自分に必要な食事量や栄養を考えて調整していく。このことが、自分で健康な体をつくるヘルスマネジメントにつながっていきます。(ビュッフエに行くと、はしゃいで盛り過ぎてしまう至らぬ自分を反省しました…)

これからも食育指導に力を入れ、食における「選ぶ力」を育てていきますので、ぜひ、ご家庭でもご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

【岩根小】すてきな音を目指して(3年)

11月28日 3年教室からリコーダーの音が響いてきました。

3年生になると、音楽科でリコーダーの学習が始まります。最初は、指使いに苦労する子もいますが、何度も練習を繰り返していくと、ある日ふとした瞬間に、最高の押さえポイントを見つけるようになります。

その頃には、たいてい指もスムーズに動くようになっているのですが、その日がいつ来るのかは練習を続けなければ分かりません。

3年生のみなさん、たくさん練習して、きれいな音が出るようにがんばってくださいね。そして、いつか、すてきな演奏を聞かせてください。その日を楽しみにしています。

【岩根小】小さな成長を捉えて

11月28日 雲一つなく晴れ渡る空。清々しい朝の到来です。

班長さんを先頭に、今日も子どもたちが登校してきました。

「おはようございます!」

と元気にあいさつをする班もあれば、朝は少し眠いのか少し声が小さい班もあります。

と、ふと思い出したのが少し前に用務員さんに聞いた言葉。用務員さんは、子どもたちが生活しやすいように、常に学校の環境整備も行っています。

「子どもたち、あいさつしてますか。」

と尋ねた時に、

「いやあ、いつも声かけてくれますよ。この前、『いつも、ありがとうございます』って言われました。あれは、うれしかったなあ。」

岩根の子どもたちのよさや成長を捉えていただいていることをうれしく思うと同時に、よさを見ようとする目が大切なのだと改めて思いました。

気が付けば、山々の木々も色づきが濃くなってきました。

何かと慌ただしくなる学期末ですが、時に深呼吸して、子どもたちの小さな変化や成長を見つめ、励ましてていきます。

また、本日から個別懇談も始まりますが、お子さんの家庭での様子やがんばっていることなど、学校では見えないところについても教えていただけたらうれしいです。よろしくお願いいたします。

なお、冷え込みも予想されますので、温かい格好でお越しください。

【岩根小】学校だより春蘭№16を発行しました

11月27日 11月も今週で終わりです。ぐっと寒さが厳しくなりました。そのことと相まって、現在、学校でもインフルエンザが再び流行してきました。今日から学級閉鎖の対応を取った学級もあります。

感染を少しでも押さえ込むため、手洗いや換気、手指の消毒を徹底し、衛生面に留意するように指導を行っていきます。ご家庭でも、少しでも体調不良が見られた場合は、たとえ発熱していなくも大事を取って休養するようにし、医療機関の受診をお願いいたします。

本日、学校だより「春蘭」№16を発行しました。ご一読ください。

231127_学校だより16(地域版16)←こちらからもご覧いただけます。

【岩根小】環境ボランティア委員会、動く! ~SDGs校内オリエンテーリング~

11月27日 学校には、いろいろな委員会活動があります。その中の一つ、環境ボランティア委員会が「SDGs校内オリエンテーリング」を企画しました。全校生に、SDGsについて楽しく理解を深めてほしいという思いをもとに計画されたものです。

校内のいたる場所に設置されたQRコードをタブレット端末で読み取り、17のSDGsに関するクイズに答えていくという企画。これなら、SDGsについて楽しく覚えられそうです。よくぞ考えました。お見事!

よりよい学校生活は自分達でつくる。環境ボランティア委員会が動き出しました。

【岩根小】今日の給食 ~カレーライス~

11月27日 今日の給食のメニューは「チキンカレー」「りっちゃんサラダ」「ヨーグルト」でした。

この味、この色、この香り、まさに、カレーライス オブ ザ・カレーライス。王道の味を堪能しました。

すっかり老いてしまった母親は、お世辞にも料理上手とは言えなかったけれど、なぜかカレーだけは不思議とおいしかったことを思い出します。家族のために、毎日、毎日、寝る間も惜しんで働いて、わずかな時間で作ってくれたカレーライス。ふとあの味を思い出しました。

りっちゃんサラダは、「サラダで元気」という絵本の中に登場してきます。主人公のりっちゃんが、病気のお母さんのために、いろいろな動物からアドバイスを受けておいしいサラダを作るとういうお話です。そんなりっちゃんサラダは鉄板のおいしさ。これまた、サラダ オブ ザ・サラダでした。※個人の感想です

最後にカレーと相性抜群のヨーグルトを食べて、幸せな食の時間を終えました。

【岩根小】ありがとう代表委員会 ~駅伝披露会~

11月27日 大盛況に終わった駅伝披露会。この会を企画・運営し実行したのが代表委員会の皆さんでした。

準備を自分達で進め、

みんなでメダルを作り、

プラカードも手作りです。

自分達で原稿も考え、当日を迎えました。

自分達で会を進める姿も立派でした。休んだ友達の役割を引き受けてくれたことにも感謝です。

そんな代表委員会の苦労を、最後に全校生でねぎらいました。ただただ、ありがとうの言葉しか出てきません。

スポットが当たる側になったり、支える側になったり、学校は互いを輝かせ合う場所です。

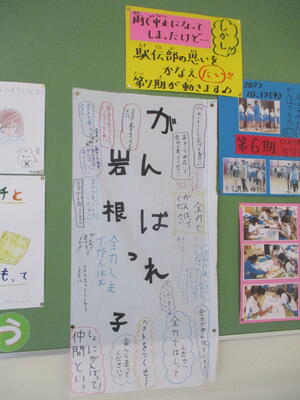

【岩根小】夢をつないで ~駅伝披露会~

11月27日 本日、業間の休み時間に「駅伝披露会」を行いました。特設駅伝部の目標は10月15日に開催予定だった第17回もとみや駅伝競走大会でした。しかし、その大会は雨のため中止。大会での活躍を目指してがんばってきた子どもたちにとっては、なんとも酷な結末でした。駅伝壮行会で、選手達のために作った旗は、今でも児童会コーナーに掲示しています。

でも、このままでは終われません。駅伝部や児童会の担当の先生方で話し合い、全校生で特設駅伝部のがんばりを披露する場をつくることにしました。

児童会代表委員会にも働きかけました。代表委員会では、特設駅伝部の叶わなかった夢に少しでも近づけようといろいろなアイディアを考えました。入場行進、メダルの授与、感想発表…駅伝部に忘れられない思い出をつくってもらうため、休み時間も準備をがんばっていました。

2時間目の終わりを待って、一斉に動き出す代表委員会。

さあ、いよいよ、駅伝披露会のはじまりです。堂々と選手達が入場してきました。

各チームから一人ずつの代表が選ばれ、選手宣誓も行われました。これも代表委員会のアイディア。子どもの発想って本当におもしろい。3名の代表は、堂々と選手宣誓を行いました。

全校生が見守る中、スタートの時間が迫ります。

「位置について、用意、スタート!」

第1走者が勢いよく飛び出していきました。本当だったらスタートは本宮運動公園の「みんなの原っぱ運動場」でした。背景を「みんなの原っぱ運動広場」に脳内変換し、第1走者を応援しました。

特設駅伝部は、トラックをダイナミックに走ります。

練習を重ねてきたタスキ渡しのスキルは衰えてはいません。

今日も全力で走る、いわねっ子。

特設駅伝部の先生方が急遽参戦。子どもも大人も一体となってレースが展開されました。

先生方も本気です。ノー手心、100%の本気でぶつかります。

レースが激しさを増してきました。

応援も全開です。

「がんばれー!」

たくさんの声援がこだまします。先輩の姿は、まさにあこがれ。

さらに続くデットヒート。先生方も全力です。

白熱するレース。

たくさんの応援の中、特設駅伝部が颯爽と駆け抜けていきます。

「絶対に負けられない戦いがある」ぐらいの勢いでスタート

鍛え上げてきたタスキ渡し。

レースはもちろん実況付き。この実況がうまい!アドリブ全開でレースを盛り上げました。

本気の走りは人の心を打ちます。

先生もさらに全力。

応援にも一段と熱が入ります。

そして、いよいよ最終走者。

大会で走る予定だった距離よりは遙かに短かったけれど、特設駅伝部の子どもたちは、最後まで全力で走り、しっかりとたすきをつなぐことができました。華麗なたすきの引継ぎは全校生から喝采を浴び、走り終えた後も校庭に拍手が響き渡りました。

そして、今回、代表委員会の皆さんは閉会式まで企画してくれました。

成績が発表され、みんなで互いの健闘を称えます。

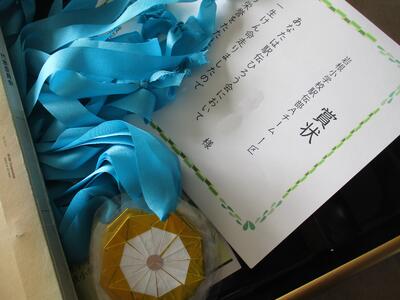

手作りの賞状とメダルが選手全員に手渡されました。

じっと見つめる。みんなの思いを感じて。

先生もメダルをいただいちゃいました

手作りの賞状やメダルはプライスレス。宝物がまた一つ増えました。

最後にまたみんなで拍手。称賛は止まりません。

選手を代表して6年生から感謝の言葉が述べられ、こうして駅伝披露会は幕を閉じました。

特設駅伝部の「夢」という名のたすきは、来年に引き継がれました。その夢をつなげてくれた代表委員会、その思いに応え本気で走った特設駅伝部、声援を送ってくれた全校生に心からの感謝を込めて大きな拍手を送ります。

【岩根小】私の幸せ ~本宮市青少年健全育成推進大会~

11月26日 サンライズもとみやにて、第17回本宮市青少年健全育成推進大会が開催されました。

本宮市の青少年の心身の健やかな成長を願って開催される本大会では、「少年の主張」というプログラムがあります。本宮市内の各小中学校、高校からの代表1名が発表をするようになります。

本校からは、6年生の女子児童が代表となり、大勢の聴衆のまで堂々と自分の思いを伝えました。代表児童は「私の幸せ」とうテーマで、自分が感じた友達の大切さを伝えました。

はじめに、何度も転校してきた経験や、新しい出会いと別れを繰り返しながら、その都度、友達のよさを感じてきたことを穏やかに語り始めました。前向きなメッセージです。

そして、この岩根小学校でもたくさんの友達ができたこと、特に6年生になってからの「南達陸上」「修学旅行」の体験を通して友達の大切さを強く実感したことを伝えました。

スピーチ後半では、今までの友達はみんな「誰かのために何かをしたい」という思いをもって自分を支えてくれていたことに気付き、今度は自分が誰かを支えていきたいという思いを強くもったと話しました。

そして、最後に、友達と共に過ごす生活そのものが「私の幸せ、ハッピーです」とスピーチを締めくくりました。

とても聞きやすい話し方だったのはもちろんのこと(練習の賜です)、落ち着いた語り口で、飾りすぎることなく、小学6年生としての等身大の思いを伝えていました。学校での発表から、また一歩スピーチ力は高まっていて、「読む」から「語る」へと確実に進化していました。その思いは確かに聴衆の心に届きました。

最後に会場に向かって一礼する姿も堂々としていました。代表としての立ち居振る舞いもすばらしい。

とそこへクラスメートが登場。

「上手だったよ~。」

「よかったよ~。」

と口々に感想が述べられました。代表児童は、友達からの称賛をもらい、さらに「私の幸せ」を実感しているようでした。

【岩根小】思いは届く ~本宮市青少年健全育成推進大会に向けて~

11月24日 賞状伝達式に引き続き、6年生の女子児童が「少年の主張」を発表しました。26日にサンライズもとみやを会場にして行われる「第17回本宮市青少年健全育成推進大会」で発表するものです。南達陸上や修学旅行を通して感じた「友達の大切さ」を全校生に向けてしっかりと届けました。

もともとは、体育館を会場にし、全校生の前での発表を予定していたのですが、今回、インフルエンザの感染拡大防止対策のため、カメラを通しての発表となりました。

代表の6年生は、カメラの向こうの全校生を意識して、しっかりと語りかけるように発表していました。先週、体育館で練習をしていた時よりも、さらに気持ちがこもった発表となっていて、言葉に表情を感じました。この2日間で、さらに練習を積み重ねてきたのでしょう。「読む」から「語る」、「伝える」から「届ける」へと成長するスピーチ。ここにも、6年生の静かな「全力」を感じました。いわねプライドです。

一人でステージに上がり、多くの聴衆を前にして発表するのですから、間違いなく緊張することでしょう。でもね、君は一人じゃない。その背中はたくさんの仲間が支えています。見えない手が後押しをしているのです。

南達陸上で仲間とともに励んだ日々、修学旅行で互いに支え合ったボート体験やフィールドワーク…、仲間の支えをその背中に感じながら、堂々と思いを伝えてください。「友達、それは自分の幸せ」そのメッセージは必ず人の心に届きます。

【岩根小】努力を称えて

11月24日 今日の春蘭タイムの時間は、賞状伝達式が行われました。インフルエンザが増加した学級があったので、リモート放送での実施としました。

まずは、学校運営協議会(コミュニティースクール)主催の、交通安全標語、防犯標語コンクールの表彰が行われました。プレゼンターとして、学校運営協議会長様にお越しいただきました。

このコンクールは、令和3年度の学校運営協議会(コミュニティースクール)の皆様の「熟議」から生まれたものです。子どもに、交通安全や防犯の意識を高めることをねらいとしています。このコンクールの継続により、子どもたちの安全意識が一層高まることを願いました。

続いて、青少年読書感想文コンクール県大会佳作入賞の6年生、智恵子のふるさと小学生紙絵コンクール佳作入賞の2年生、本宮市読書感想画コンクール優秀賞の2年生、安達地区児童画展の5年生と表彰は続きました。

夏休みや図画工作科の学習でのがんばりが認められたことをうれしく思います。入賞されたみなさんが、今回の受賞を励みに、ますます力を伸ばしていくことを期待します。おめでとうございました。

【岩根小】いわねっ子のよさをたくさん伝えられた日 ~学校訪問~

11月22日 今日は学校訪問の日でした。と言っても、教育関係者でないとぴんとこない言葉かも知れません。

本宮市では、3年に1度、市教委や県北教育事務所から指導主事(「先生の先生」みたいな方々)をお招きして、全学級の授業を参観してもらいます。そして、専門性に基づいたご意見をいただきながら、よりよい指導はどうあればよいかを話し合い、明日からの授業のブラッシュアップを目指すのです。

子どもたちにとって、たくさんの人に見られるのは緊張することです。でも、子どもたちは、いつもと変わらぬ様子で学びに向かっていました。

春蘭学級、算数科の「重さをはかって表そう」では、自作天秤を使って、実際に重さの比べ方を体感的に味わっていました。体験する学びです。

6年生は外国語科の学習を参観いただきました。外国語科はなによりも「目的意識」が大切です。「ALTの先生に気に入ってもらえる『スペシャルカレー』の内容をを英語で伝える」という課題のもと、どのような英語表現で伝えればよいかをグループで話し合っていました。「実の場」をつくるところがポイントです。

5年生は理科「物のとけ方」の学習をがんばりました。塩やミョウバンは、水にどれぐらい溶けるかを実験を通して学んでいました。小さな変化を見逃すまいと、真剣に実験に取り組んでいました。

班ごとの実験結果は、大型モニターに写し、一括で比較できます。日ごろからICTを活用しているので、授業の当然の光景になりました。

3年生は学級会で「学級のシンボルマーク」を決める話合いをしていました。学級会の積み重ねにより、子どもたちだけで話し合う力が育ってきています。

2年生は、図画工作科「すけるんたんじょう」の学習に楽しく取り組みました。クリアケースを様々に切り抜き、作りたい物をイメージしていきます。そう、クリアケースが変身したものが「すけるん」なのです。子どもたちは、思い思いの「すけるん」づくりを楽しんでいました。

春蘭学級では「自立活動」の学習をがんばりました。表情や行動から「人の気持ち」を考える、「感じる力」を育てることは、いつか社会に出た時に必ず役に立つものです。熱気のある授業で、子どもたちのやる気が教室いっぱいに広がっていました。

4年生は体育科「マット運動」に挑戦です。4年生にとって、開脚前転は難易度が高い発展的な技ですが、子どもたちは果敢に挑んでいました。

春蘭学級では算数科の学習をがんばっていました。学習課題に対して一生懸命に取り組むところを多くの先生方に見ていただきました。子どもたちの成長を感じます。

5年生は道徳科で「よりよい学校生活、集団生活の充実」について学びを深めました。今日までの積み重ねを感じる授業で、今までの自分を振り返る時、しっかりとエピソードを交えて話したり、その時の気持ちを伝えたりしていました。自己を見つめる姿に学びの深まりを感じました。

午後はそれぞれの部会に別れて事後研究会を行いました。本宮市教育委員会、県北教育事務所の指導主事の皆様、南達方部指導委員の皆様から、貴重なご意見、ご提言をいただきました。

指導主事の皆様は、真摯に岩根小の先生方の授業に向き合い、子どもの姿を通して、今日の授業のよさや今後の改善案を伝えてくださいました。それは、まさに力強い励ましとなりました。本当にありがとうございました。

人はみな学びの途中にいます。それは、我々、教師も同じです。今日の学校訪問を明日の指導によりよくつなげ、子どもたちのさらなる成長を目指していきます。

今日は、いわねっ子のよさをたくさん伝えることができたうれい日でした。

みなさん、また、岩根小に来てにゃん。

【岩根小】努力と支え(6年)

11月21日 26日(日)には、第17回本宮市青少年健全育成推進大会が行われます。そこでは、市内の小中学校、高校の代表児童生徒一名が「少年の主張」を発表します。

大舞台での発表は、当然、緊張を伴います。だからこそ、何度も何度も練習をするのです。今日は、体育館で、本番の雰囲気を作りながら練習に励んでいました。堂々と自分の思いを語る姿からは、何度も原稿を読み込んできたことが伝わってきました。

うれしいのは仲間の存在。最高の聞き手となって、代表者を支えます。

聞き終わった後、感想も伝えてくれました。

「はっきりした声で、聞きやすかった。」

「最後のところで、感情を込めていたことが伝わった。」

「堂々としていてかっこよかった。」

「もっと、上手になると思う。」

仲間の励ましを受け、代表者の6年生は、少し照れくさそうにはにかんでいました。友達の支え、それは本当に幸せなものです。

【岩根小】本の世界に引き込まれて(3年)

11月21日 今日は3年生のブックトークの日です。毎週1回、しらさわ夢図書館から図書館司書の先生がいらっしゃっています。その先生に本の紹介をしていただくのです。

図書館司書の先生は、とても聞きやすい声で本を呼んでくださいました。

子どもたちはぐんぐん本の世界に入っていきます。

なんか、とっても楽しそうです。

3年生は、お話にどんどん引き込まれていきました。

話を聞くことは、子どもたちに身に付けさせたい大切なスキルです。

だからこそ、私達、指導者は、聞きたくなるような話し方を工夫したり、子どもたちの興味関心を引く本を読み聞かせたりすることを怠ってはいけないのだと思いました。

【岩根小】日々の光景に成長を見る

11月20日 本日、午後に教員研修があるため、子どもたちは午前での下校となりました。お昼前に、全学級一斉に帰りの会が行われました。

1年生のおたより当番が職員室からおたよりを持ってきました。特別時程の日でも、当番の仕事を忘れずに行っていました。

4年生は学習で使った大型モニターを片付けていました。これも当番の仕事です。周囲に気を配りながら、ぶつけないように注意して運んでいました。

決められた仕事をしっかり行うことは、大切な学びです。

自分達で帰りの用意をすることも、今となっては当たり前かも知れませんが、そこに日々の成長があります。

さて、本日は、午後の時間がたっぷりできるので友達と遊ぶ子もいると思います。安全面には十分注意するよう、ご家庭でもお声がけください。「気を付けてね」の一言が、安全意識を高めますのでよろしくお願いいたします。

【岩根小】学校美化へのご協力ありがとうございました ~PTA奉仕作業~

11月19日 本日、早朝からPTA奉仕作業及び資源回収が行われました。今回作業を行っていただいたのは、第1~3学年の保護者の皆様と方部委員の皆様です。また、今回、初の試みとして、学校運営協議会(コミュニティースクール)の皆様にもご参加いただきました。

窓拭きでは、高いところまで丁寧に汚れを落としていただきました。これで、教室により多くの光が差し込むようになります。よりよい学習環境をつくっていただきありがとうございました。

落ち葉集めもありがとうございました。昨日の雨で落ち葉が濡れて重くなっていたため、集めるのも運ぶのも一苦労でしたが、皆様のおかげで校庭の隅々まできれいになりました。

花壇整備にもご協力いただきました。草を一本一本丁寧に取り除いていただきました。これで来年度に向けての栽培活動がスムーズに行えます。

資源回収では、今回、缶と瓶類を集めました。方部委員さんを中心に効率的に回収いただき、時間内で終えることができました。ありがとうございました。

学校運営協議会(コミュニティースクール)の皆様には、非常階段を丁寧に掃除していただきました。鶏の糞や苔などで汚れていたのですが、デッキブラシできれいに洗っていただきました。

最後まで残っていただき、側溝の落ち葉も切れに取り除いていただきました。

作業終了後、保護者の皆様にご紹介することもできたので、顔の見える関係に一歩近付くことができました。今年の学校運営協議会(コミュニティースクール)のテーマは「具体的な行動」です。今日はその大きな一歩を踏み出すことができました。

早朝よりご協力をいただきました保護者の皆様、学校運営協議会(コミュニティースクール)の皆様、そして、資源回収にご協力をいただいた地域の皆様にに改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。

【岩根小】マラソン記録会(低学年)~1年生~

11月15日 1年生は準備運動もがんばっていました。2年生の姿を見ながら、しっかり取り組む。これも切な体験、学習です。

女子が勢いよく飛び出しました。

その後を追って、男子もスタート。

最後までしっかりと腕を振って走り、学校に戻ってきました。

「あきらめない心」は1年生もしっかり持っています。

それでも走る。ゴール目指して。

ラストスパート!

先生の励ましを背に受けて走る。先生の並走は最高の応援です。

走り終え、今までの努力をかみしめる1年生。

よくがんばりました。

1年生も「全力」を受け継いでいます。

【岩根小】マラソン記録会(低学年)~2年生~

11月15日 高学年に引き続き、低学年のマラソン記録会が行われました。まずは2年生の登場。女子の部のスタートです。スタート前から、並々ならぬ意気込みを感じます。

一斉にスタート。一歩でも先に出ようと強く地面を蹴ります。

2年女子に続いて、2年男子が一斉にスタートしました。まずは、激しい先頭争い。果敢に攻めていました。

2年生女子がゴールに戻ってきました。激しいデットヒート!

絶対に抜かさせない!

絶対に抜かす!

「あきらめない心」が、3つ連なってゴールを目指しました。

全力は苦しいもの。

でもね、全力でがんばらないと、その先の世界を見ることはできません。

その先の世界を見たいから、子どもたちは全力で走ります。

悔しさは、明日の成長へのエネルギー。大丈夫、明日の君はもっと速くなる。

悔しさも喜びも、共に走る仲間がいてこそ。

2年生の「全力」があふれたマラソン記録会でした。

【岩根小】マラソン記録会(高学年)

11月14日 ついにこの日がやってきました。そう、今日はマラソン記録会。記録会ですから、昨日の自分を超えることが一番の目標です。1秒でも記録を縮めることを目標に子どもたちは走り出しました。

とは言え、それは大人の感覚かも。子どもたちにとっては「1位を取りたい」「〇〇ちゃんには負けたくない」という強い思いが生まれるのも当然のこと。競い合うことで、お互いがお互いの力を引き出します。

特に6年生にとっては、これが小学校生活最後のマラソン記録会。最後に懸ける思いは、ひとかたならぬものがあります。

5年生も全力でゴールを目指します。

全力がいい。

全力でいい。

勢いよくスタート。

序盤から競る。

後半も競る。

校庭に入っても競る。

ゴール前でも競る。

苦しくても走る。

最後まで競る。

最後まで走りきる。

必ずゴールに戻ってくる。

共に走る。

全力で走り、力を出し切って。

それぞれの子が、それぞれの目標に向かって「全力」で挑んだ5・6年生。心からの拍手を送ります。

【岩根小】今日の給食 ~納豆にも成長を感じて~

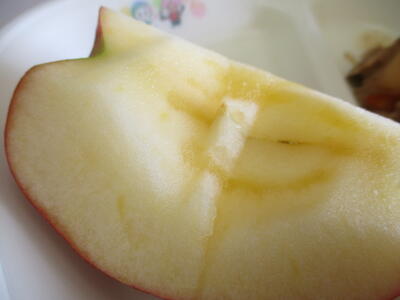

11月13日 今日の給食のメニューは「納豆」「豚肉とじゃが芋の旨煮」「凍み豆腐汁」「りんご」でした。

栄養価の高い凍み豆腐が、整った形にカットされていて見た目にもおいしそう。野菜の甘みもしっかりと伝わってくる味噌汁でした。

豚肉とじゃが芋の旨煮、これがいいでんす。甘塩っぱいタレが、じゃが芋のと豚肉を見事に包み込んでいました。型崩れのないほくほくのじゃが芋をほおばれば、それだけで幸せ気分。急いで白ごはんを口の中に追加しました。

さらに、もう一つのメインイベンターは、そう、納豆です。粒の大きな納豆は、それだけでも食べ応え十分ですが、白ごはんに乗せて王道の味を楽しみます。

さらにさらに、本日は、真っ赤なリンゴもスイーツとして登場。蜜もたっぷりで満腹になりました。

そして、納豆の日は気になるのが1年生。納豆の糸に絡まれていないか見に行くと…

いやあ、もうすっかり納豆マスターに変貌を遂げていました。

食べ方もきれいで、完食している子がぐんと増えていました。

本校の健康教育で大切にしている「しっかり食べる」ことができるようになってきた1年生。あっという間の成長ですね。

片付けもキビキビと行っていて、ここにも成長を感じました。

少し変な表現ですが、納豆にも成長を感じた1年生の給食でした。

【岩根小】ようこそ岩根小学校へ ~幼稚園さんとの交流会~

11月13日 本校では異学年交流と共に、異校種(小学校と幼稚園)の交流を大切にしています。今日は、岩根小に隣接する岩根幼稚園さんとの交流会の日です。今回は4年生と年少さんが交流をしました。

体育館には、年少さんが楽しく遊べるようなブースが数カ所つくられていました。これらのブースは、4年生が自分達で話し合って考え、準備を進めたものです。子どもたちの力には、いつも驚かされます。

4年生は、年少さんの目線に立って優しく遊び方を教えていました。

自然と幼稚園生の目の高さに合わせて話を聞く4年生。自分より小さい存在と触れ合えば、自然と優しく接することができます。か弱き者の前では、人は優しくなれるもの。これも大切な「体験」です。

「楽しいですよ~。来てくださいねぇ。」

元気な呼び込みの声が体育館に響きます。このかけ声だけで、交流会は一気に盛り上がっていました。看板を持って呼び込みをするアイディアもナイス!子どもの発想っておもしろいなぁ。

4年生は教え上手。年少さんの質問に優しく耳を傾けて、丁寧に教えていました。

折り紙も手を取って教えてあげます。もうすっかりお姉さんです。

4年生から声をかけて、年少さんと関わっていきます。

射的コーナーでは、割り箸鉄砲がすぐに撃てるように準備をして渡していました。優しいお兄さんです。

いろいろな遊びを通して、4年生と年少さんの距離も近づいていきます。

そっと肩に手を添え、年少さんをエスコート。その手のぬくもりはしっかりと年少さんに伝わったはず。

楽しかった時間はあっという間に過ぎ、お別れの時間がやってきました。せっかく仲よくなったのに、なんか寂しい限りです。

となれば、体育館の出口までお見送り。ハイタッチは「来てくれてありがとう」「呼んでくれてありがとう」のメッセージ。

名残惜しそうにいつまでも別れを惜しむ4年生でした。

この交流は来年も続きます。そして、4年生が6年生になった時、今日交流した年少さんが岩根小に入学してくるのです。入学前から学年を超えた温かな関係を築き上げています。

【岩根小】交通安全を誓う ~第34回南達交通安全大会~

11月11日 サンライズもとみやで第34回南達交通安全大会が開催されました。南達交通対策連絡協議会主催の大会で、郡山北警察署本宮分庁舎、2市村交通対策協議会並びに交通安全推進団体が一丸となって交通事故防止の推進を目指しているものです。

本大会では、関連行事として実施された交通安全作文コンクールの表彰も行われました。本校からは、5年生の男子児童が最優秀賞に、6年生の男子児童が佳作に入賞しました。2人とも、自分の交通安全に対する考えをしっかりと書いたことが評価されました。表彰式では、2人とも市長さんから表彰状をいただき、堂々と受け取ることができました。

最優秀賞の5年生は、全入賞者を代表して作文発表をしました。5年生は、お母さんがいつも「気を付けてね」と言って家を送り出してくれることの意味を自分の体験と重ね合わせながら深く考えたこと、交通事故は被害者だけでなく、加害者も、どちらの家族も悲しませるもので、絶対に起こしてはいけなということを強く訴えました。言葉に思いを込めてしっかりと伝える姿は、たいへん立派でした。

自分の命を守るのは自分です。学校では、今後、さらに交通安全の意識を高めていきますので、ご家庭でも交通ルールの遵守、自転車に乗る際のヘルメット着用などについてお子さんと一緒に確認してください。

【岩根小】みんなで支える(5年)

11月10日 明日、「南達交通安全大会」がサンライズ本宮で開催されます。この大会に先駆けて、交通安全作文コンクールが実施され、本校の5年生が最優秀賞に選ばれました。明日の大会では、全入賞者を代表して作文発表を行います。

大勢の人の前で発表することは、とても緊張することです。となれば、やはりみんなで支えていくのがいわねっ子。本番さながらに会場を設定し、作文発表のリハーサルを行いました。

代表児童は、少し緊張した面持ちではありましたが、最後までしっかりと作文を読むことができました。

みんなで学級の仲間を支える5年生。真剣に聞くその態度は、心のエールそのものでした。

明日の発表、学級みんなの支えを背中に感じ、堂々とがんばっていきましょう!

【岩根小】今日の給食 ~初メニュー~

11月9日 今日の給食のメニューは「カレーうどん」「ごぼうサラダ」「焼きいも」でした。月に一度のお待ちかね、麺デーです。

ちなみに、給食センターのお話によるとカレーうどんは初挑戦とのこと。学校給食でカレーうどんを食べられる日が来るとは…やはり、給食は進化していますね。(洋服にカレーの斑点が付いていたらごめんなさい。カレーうどんあるあるということでご容赦を…)

ごぼうサラダは、ごぼうのシャキシャキ感とドレッシングがうまく絡んでいました。

焼き芋に季節を感じながら、おいしくいただきました。