輝け!いわねっ子

【岩根小】しっかりと自分でつくる(6年)

12月13日 本日、6年生は、家庭科で調理実習を行いました。

今日の献立は野菜炒めです。

グループでまとめて作るのではなく、自分の野菜炒めは自分でしっかり作るようにしていました。これはとっても大切な指導です。学習のねらいは、おいしく食べることより、一人一人が調理スキルを身に付けることにあります。ですから、全員が自分で体験する必要があります。

なかなかいい感じに完成しました。おいしいにおいが学校中に漂いました。

手が空いたら、さっと洗い物をすることも大切な学習。6年生は、先生に指示をされなくても動いていました。

自分でつくり、自分で食べて、自分で片付ける。最高学年らしい調理実習でした。

ぜひ、ご家庭でも調理の場にお子さんを立たせ、家庭科の「家庭化」につなげていただけたらうれしいです。

【岩根小】九九表で発見(2年)

12月13日 答えが9になるかけ算九九を考える2年生。これは、答えから式を考える逆思考というものです。九九の数感覚をより確かなものにしていきます。

すっと手が上がる子が増えてきました。かけ算九九もだいぶ定着してきたようです。先生は、4月から「まっすぐ手を挙げる」ことも指導しています。低学年では学習の仕方やルールを覚えることも大切な学びです。

しっかり立って、聞こえる声で話すことも、低学年の内に身に付けさせたい基本スキルです。

算数科は、答えを確認するだけでは終わりません。

九九表をと照らしてみることで、気付きが生まれます。

「あっ、弓矢みたい。」

「槍か?」

このつぶやきには意味があります。

1×1、2×2…と言った、同じ数字同士をかけた九九の答えの配置は、九九表を斜めに横断していきます。このまっすぐな並びを子どもたちは「矢」や「槍」に見立てたのでしょう。子どもの言語感覚はおもしろいですね。

こんな発見をすると、九九表に隠れている他の並び方のきまりをもっと見つけようとする子が出てきます。これが、関心意欲の表れでもあり、数の感覚を育てていくことにもつながります。

九九表は奥が深いです。

【岩根小】日々の授業を大切にして(5年)

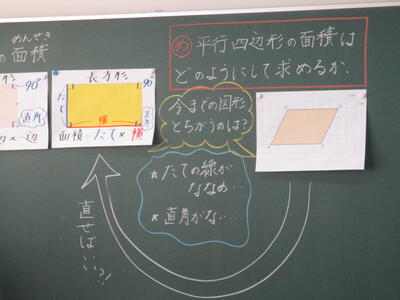

12月13日 5年生が、算数科「面積の求め方を考えよう」の学習をしていました。今日は平行四辺形の面積の求め方について考えていました。

まずは、長方形や正方形の面積の求め方について復習しました。算数科では、すでに学習したことをもとにして新しい課題を考えていきます。ですから、効率的に復習をすることは大切です。先生は分かりやすい図を用意していました。

長方形・正方形と平行四辺形を比較し、図形の特徴の違いを明らかにしました。その後、話合いを通して「すでに学習した長方形に形を変えれば求められそう」という見通しを立てました。

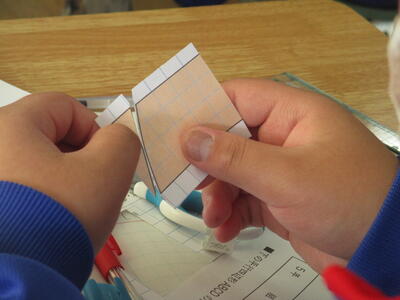

そして、自分で問題を解決する時間に入ります。

実際に切ってみるのもありです。操作活動です。

自分で考える子もいれば、求め方を互いに確認する子もいます。

求め方を分かりやすく表現していました。

互いに教え合うことは、説明する力を高めていくことにもつながります。

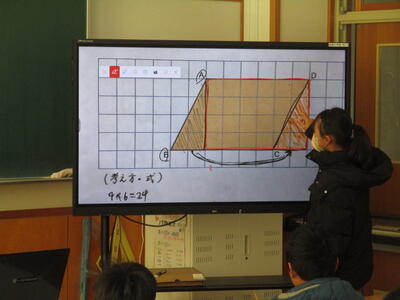

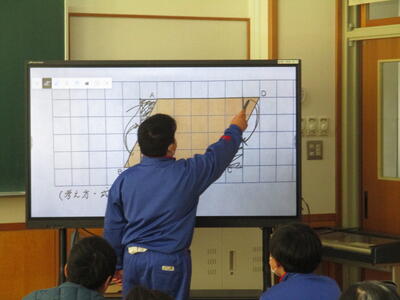

どのように面積を求めたか、みんなで共有していきます。ここで活用するのが大型モニター。画面に、かき込むことができるので説明がより分かりやすくなります。

「おう!」などの感嘆の声もこぼれていました。しっかりと聞いている証拠ですね。

発表を聞いて終わりではなく、友達の考え方を、再度、伝え合っていました。この活動を「再生」と呼んでいます。

最後に今日の学習のまとめをしっかり書き、学習の「振り返り」も行いました。今日のテーマは、友達のよかったところ、なるほどと思ったところです。どんな内容を書くか、明確に指示をすることも大切な指導です。

友達と共に学ぶよさを味わって、学習が終わりました。

これからも日々の授業を大切にしていきます。

【岩根小】学校だより春蘭№17を発行しました

12月12日 11月末より始まった個別懇談では、たいへんお世話になりました。学級閉鎖等で、まだ終わっていない学級もありますが、ご家庭でのお子さんの様子を伺うことができ、新しい一面を発見することができました。学校からは、お子さんの成長と共にもう一踏ん張りさせたいことなどをお伝えしました。

個別懇談で話し合われたことをこれからの指導によりよく反映させて行く所存です。今後ともよろしくお願いいたします。

4校時目、体育科の学習で体育館に移動した2年生。誰もいない教室には、どの子の机上にもコップと歯ブラシが用意され、次の給食の準備が行われていました。この小さな指導の積み重ねが、子どもたちの基本的な生活習慣をつくっていきます。一つ一つ丁寧な指導を学校全体で大切にしていきます。

2学期の登校日も残すところ、あと8日。12月22日が終業式になります。現在、インフルエンザでお休みしている子が、学校全体の1割ほどいます。学校では、常時換気、手洗い、手指消毒の強化を行いながら、爆発的な感染拡大を押しとどめているところです。

少しでもお子さんの体調不良が見られた場合は、たとえ発熱していなくも大事を取って休養するようにし、医療機関の受診をお願いいたします。

本日、学校だより「春蘭」№17を発行しました。ご一読ください。

231212_学校だより17(地域版17)←こちらからもご覧いただけます。

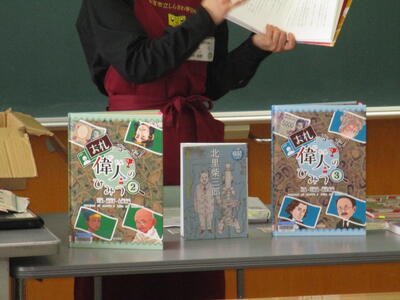

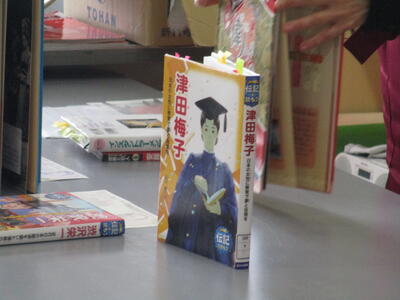

【岩根小】本に親しんで ~ブックトーク~(5年)

12月12日 図書館司書さんによるブックトークが行われました。今日は「偉人」がテーマです。司書さんは、穏やかで柔らかな口調で本を紹介してくださいました。

紹介していた偉人は津田梅子さん。日本で初めて海外留学(アメリカ)をした女子学生の一人で、女子教育の基盤をつくった人です。多くの困難を乗り越え、津田梅子さんは女子英学塾(現:津田塾大学)を創設します。日本における女子教育の先駆者です。

司書さんは、当時の時代背景と共に、梅子が歩んだ道がいかに困難なものであったか、そして、梅子が拓いた女子教育の道が今に通じていることを話してくださいました。

真剣に聴く子どもたち。子どもなりにいろいろなことを考えているようでした。

隣の学級は、すでにブックトークが終わっていて、自分達で本を選び、読んでいました。ブックトークの後に読書の時間を取ることで、読書への意識が高まりますね。

先生が、声を出して本を読んでいました。先生の読み聞かせに聞き入る子どもたち。本って自然に人を引きつけますね。

ブックトークを継続し、子どもたちの読書の幅を広げていきます。

【岩根小】学級清掃に成長を感じて

12月12日 最近、短縮日程が続いているため、全校で行う一斉清掃の時間がありません。学校が汚れてしまうのでは…というお声も聞こえてきそうですが、安心してください、そんな時は学級清掃です。

学級ごとに清掃場所が決められていて、そこで簡易清掃を行います。自主性が問われるので、ある意味、一斉清掃より子どもたちの成長が見えるところでもあります。

水道場掃除の4年生。丁寧に汚れを落としていました。自分達の学校は自分達できれいにする。そんな意気込みを感じます。

教室も廊下も、素早く掃き掃除。

誰が見ていなくても、自分の役割を果たす。これは、とってもレベルの高い行動。こんな所にも、子どもたちの成長を感じています。

今日もきれいな岩根小学校です。

【岩根小】今日の給食 ~デミソースって~

12月12日 今日の給食のメニューは「デミソースのハンバーグ」「じゃこのごま酢和え」「とりごぼうスープ」でした。

とにかく、デミソースって…なんと優雅な響きでしょう。昭和時代の給食には、聞かなかった響きかも。そもそもソースがかかっていたかも怪しいところ。

デミソース(デミグラスソース)は、フランスで発祥したソースです(やはり)。牛の肉や骨をたくさんの野菜と一緒に煮込み、その汁を小麦粉とバターを炒めた鍋に入れてさらに長時間煮込んで作られるとのこと(もちろんネット情報)。

しめじと見事に絡んでいて、見るだけでおいしい確定です。白いごはんに抜群に合いました。

ハンバーグの合間に、じゃこのごま酢和えを一口。ほのかな酸味が口いっぱいに広がりました。

鶏ごぼうスープは、鶏肉のうま味がスープに溶け出していてそれだけで絶品のお味。そこに、シャキシャキのごぼうの食感もよく、にんじん、こんにゃく、しいたけ、豆腐と体によい食材がふんだんに入っていました。

というわけで、今日は2年生教室にお邪魔しました。

みんなとってもおいしそうに食べていました。

食もだいぶ太くなってきました。

ハンバーグは完食する子が多かったです。

「ぼく、いつもおかわりしてる。」

とのこと。「しっかり食べる」こと、これからも大切にしてくださいね。

ハンバーグは最強でした。

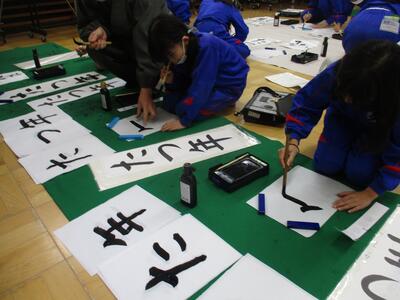

【岩根小】本物体験!書きぞめ教室 ~その2~(6年)

12月12日 3年生に続いて、6年生の登場です。6年生のお題は「希望の朝」。なかなか書きごたえのある字です。

3年生に引き続き、丁寧に教えてくださるゲストティーチャー。本気で聞く6年生。

大きな紙に書く前に、まずは部分練習。自分で練習する字を決めるのも大切な学習です。

なかなかいい感じに仕上がってきました。さすが6年生です。

背中に感じる真剣さ。

実際に書きながら教えてくださいました。筆遣いを自分の目で見て学びます。これも体験。

集中して取り組む6年生。この意識は大切です。

確実に字形が整ってきていますね。

あっという間の2時間が過ぎました。本物に学んだ6年生でした。

御多用の中、ご指導をいただきましたゲストティーチャーに心から感謝いたします。

ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。

【岩根小】本物体験!書きぞめ教室 ~その1~(3年)

12月12日 今日は、ゲストティーチャーをお招きして、書き初めの指導をいただきました。ゲストティーチャーは、本校の学校運営協議会(コミュニティースクール)のディレクターもされています。いわば、岩根小と地域をつなぐ縁の下の力持ち。

でも今日は、縁の下ではなく、教室にお越しいただきました地域の「ひと」に学。これも「いわねっ子ふるさと学習」です。

まずはあいさつ。学校評価の保護者アンケートでも「あいさつができる子」「言葉遣いが丁寧な子」を育てたいというお声が多く聞かれています。何よりも毎日の積み重ね。学校でも、日々、大切に指導しています。

ゲストティーチャーは、いろいろな学校で習字の指導をされています。ですから、教え方もとても分かりやすかったです。筆の持ち方、筆を立てるときのコツなどを丁寧に教えていただきました。

「字は、練習さえすれば、誰でもうまくなれる。」

幼少期にお父様から教えていただいたことを話してくださいました。こういう話が聞けるのもうれしいところ。子どもたちのモチベーションも上がります。

子どもたちは真剣に話を聞いていました。少し古いのかも知れませんが、授業には、ほどよい緊張感は必要だと思っています。

真剣な態度で学ぶこと。その態度を求めることも大切にしています。

筆の持ち方を確認して、さあ、スタートです。

この大きな下敷きを用意してくださったのもゲストティーチャーです。おかげで、子どもたちものびのびと書くことができます。

お手本をよく見て、集中して書いていました。

子どもたち一人一人に応じたアドバイスもいただきました。

2時間続きの学習に、集中して取り組む3ねんせいでした

【岩根小】本物は続き、続けば本物になる(春蘭)

12月12日 春蘭の朝は読み聞かせで始まる。というぐらい、毎日の読み聞かせを続けています。子どもたちにとっても一日のルーティーンになっていて、楽しみにしていることが伝わってきます。

先生は「この主人公おもしろいねぇ」と感想を伝えたり、「ここでこうなったんだね」とわかりにくいところを補足したりしながら、読み聞かせを進めていました。

話の内容がよく分かるので、子どもたちも集中して最後まで話を聞いています。話の聞き方を育てるには、聞くトレーニングと共に、「聞きたくなるような話」「聞きたくなるような話し方」をすることも大切です。

そして最後に、

「ありがとう。しっかり聞いてくれて。読みやすかったよ。本当に聞き方が上手になったね。」

と励まし、成長を認めていくことも大切です。

本物は続き、続けば本物になる。読み聞かせの成果は、定期的にお伝えしていきますね。