カテゴリ:今日の出来事

【岩根小】クラブ活動にようこそ(3年)

1月23日 本日、今年度最後のクラブ活動の日。そして、3年生のクラブ活動見学の日でもあります。3年生は、来年度から、クラブ活動に参加します。同じ興味関心をもつ4~6年生が集まり、学年を超えて活動をしていきます。

というわけで、3年生は、グループごとに各クラブを見て回りました。

「失礼します。」

と、礼儀正しくあいさつをして教室に入る3年生。各クラブを見学しながら、挨拶や言葉遣いも学んでいきます。

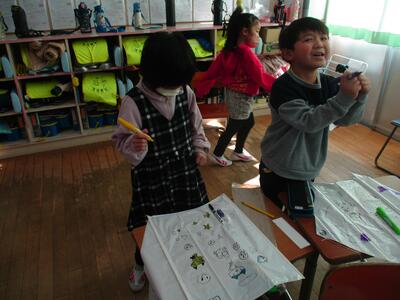

イラストクラブの活動を興味津々に見ていました。

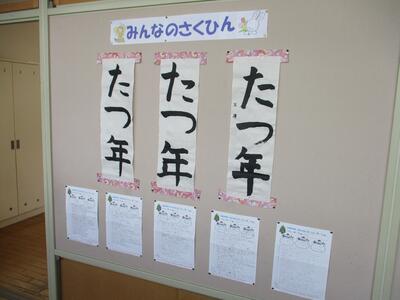

各クラブを見学する中で、クラブ掲示板にも着目。

体育館ではバドミントンクラブの活動を見学しました。

どのクラブも楽しそうで、選ぶのに苦労しているようです。

ダンスクラブも楽しそう。

迷うなあ。

決定は4年生になってから。それまで、じっくりと考えてくださいね。

【岩根小】今日の給食 ~給食に歴史を感じて~

1月23日 今日の給食のメニューは「鶏肉のマーマレード焼き」「野菜のチャプチェ」「油揚げともやしの味噌汁」でした。ちなみに、明日24日から30日までの1週間は「学校給食週間」に当たります。

昭和21年12月24日に、東京都内の小学校で給食用物資の贈呈式が行われました。それ以来、この日を学校給食感謝の日と定めました。昭和25年度から、学校給食による教育効果を促進する観点から、冬季休業と重ならない1月24日から1月30日までの1週間を「学校給食週間」としました。<引用:文部科学省>

とにもかくにも、かれこれ70年近く学校給食が続き、子どもたちの心身の成長を支えていることがありがたい。

そう考えると、野菜が一杯入った味噌汁にも歴史を感じてきます。

マーマレードで鶏肉を焼くなんて、またなんとハイカラな料理でしょう。給食の歴史と共に給食の進化も感じました。

チャプチェはお隣の国、韓国料理。メニューも国際色豊かになりました。

明日から、給食を食べながら、その歴史も味わっていきたいと思います。

【岩根小】何回続くかな(3年)

1月23日 体育科のソフトバレーで汗を流す3年生。今日は、レシーブの技術向上を目指して、グループごとに、地面に落とさずに何回続けられるかを競っていました。

おっ!いきなりアタック!?まあ、やりながら感覚を捉え、何回も続けられるコツを探していきます。

休む暇なく体を動かす3年生。活動時間を確保して「汗を流す体育」を行っていました。

【岩根小】毎日あれば、心がうれしくなる(2年)

1月23日 2年生教室で道徳科の授業が行われていました。「ぐみの木と小鳥」という教材を通して「親切、思いやり」の道徳的価値を学びます。

2年生のこの時期は、自分中心の考え方から、相手の考えや気持ちに気付くことができるようになってきます。

自分の考えをしっかりと書く力も高まってきました。これも積み重ねがあってこそ。

授業の後半では、今までの自分を振り返っていました。親切にした経験をエピソードととして思いだし、書けるようになっているところにも成長を感じます。これもまた積み重ね。

友達と考えを比べる姿も見られました。これもまた、日々の積み重ね。

お互いに考えを述べ合う中で、ある男の子がつぶやきました。

「毎日、道徳があればいい。なんか、友達の話を聞いていると、心がうれしくなる。」

心は一朝一夕には育ちません。日々の積み重ねがあってこそ。

これからも、子どもたちの「心の根っこ」を育てていきます。

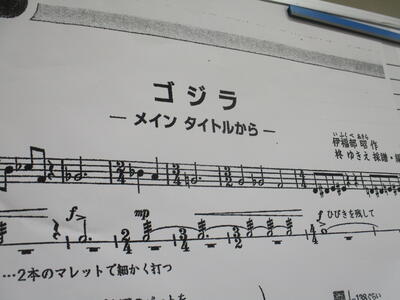

【岩根小】ゴールはゴジラ(5年)

1月23日 5年生は、学年末に合奏曲を完成させることを音楽科の目標としてがんばっています。学級集団のゴールを設定し、それを目指す。集団の力が一層高まるというもの

今日は初めての音合わせでした。

曲はお馴染み「ゴジラ」。

それぞれのパートごとに練習に励みます。

先生からの指導を受け、一生懸命、練習に励んでいました。

合奏の完成を楽しみに待ちます。

【岩根小】今日の給食 ~王道で食欲倍増、健康増進~

1月22日 今日の給食のメニューは「ポークカレーライス」「フレンチサラダ」「ヨーグルト」でした。そう、まさに王道の給食。

カレーの海に、色とりどりの野菜達が浸っています。煮崩れがないので、食べ応えもあります。辛味も、子ども向けでほどよいです。

給食センターでは、3000人以上の給食を作るため、今日のカレーを例にすると、それぞれ100kg以上のジャガイモ、タマネギ、ニンジンを切っています。中でも、ジャガイモの芽は、1つずつ調理員さんが取っているとのこと。安全・安心の美味しい給食には、やはり手間がかかっているんですね。感謝しかありません。

フレンチサラダもまた王道サラダ。酸味がほどよく、食べれば味のリフレッシュ。またまた、カレーの辛さが恋しくなります。食の無限ループ状態。

そして、最後は甘味です。ふるふるのヨーグルトのおいしさが口いっぱいに広がりました。

辛味、酸味、甘味が三位一体となった本日のメニュー。食欲倍増、健康増進です。

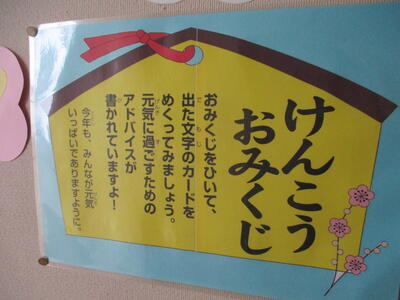

【岩根小】楽しみながら健康教育

1月22日 皆さん、知ってましたか。岩根小に神社が作られたことを

実はこれ、保健室前の掲示です。楽しみながら、子どもたちの健康意識を高めることを目的としています。

けんこうおみくじです。

おみくじの作り込み感に、芸の細やかさを感じます。

「ぼく、毎日3回おみくじやってますよ。」

とのこと。どうやら岩根神社は大人気のようです。

掲示コーナーも大切な学習環境。楽しみながら、健康教育を進めていきます。

【岩根小】わたしの たこ(1年)

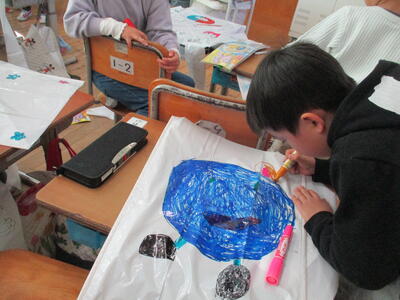

1月17日 1年生が生活科でたこ作りをしていました。生活科では、四季折々の遊びを通して、季節の移り変わりを体感的に学んできます。というわけで、今日は、たこにデザインを描いていました。

最初は同じ形でも、そこに自分が描きたい絵を描けば、あっという間に「わたしの たこ」に生まれ変わります。思い思いに絵を描く活動を楽しんでいました。

この時期の子どもたちにとって、絵は、実体験と強く結びついています。楽しかったこと、大好きなことが、絵となって表現されていきます。

何を描くか考えることも大切な学びです。じっくりと考えます。

細やかに描くのもその子の個性。細密なタッチで描いていました。絵に正解はありません。

すごい集中力だ。

集中させる指示よりも、集中できる何かに出あわせる方が学びの意欲は高まります。

なんかとっても楽しそう。やってみたいを実現していくことは、まさに生活科の醍醐味。

「先生、見て。」

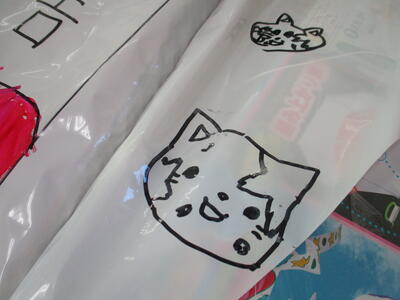

指さす先には…おう、これは…、我らがにゃん四郎じゃあないですか。

おっ、こちらにもにゃん四郎。

おやおや、ここにもにゃん四郎。

岩根小最強のコンテンツと化すにゃん四郎。空に舞うにゃん四郎も、また、楽しみです。

【岩根小】学びは対話(春蘭)

1月17日 集中して学習に取り組む春蘭学級の子どもたち。その後ろ姿に、がんばる気持ちがにじみ出ています。

先生と一緒に確実に学ぶ、そんな落ち着いた時間が流れていました。

時には先生に質問をしながら、学びを進めていきます。

ノートの字も丁寧です。

どこで躓いているかを尋ね、それに答え、解き方を学ぶ。学びの基本は「対話」であることを改めて思います。

今日もがんばる春蘭学級でした。

【岩根小】自分がその誰かになる(3年)

1月17日 業間の休み時間、3年生が昇降口のお掃除をしていました。雨や雪の日は、靴についた土や泥が床に落ちやすくなります。そんな汚れを当たり前のように掃除をする3年生。

誰に言われたわけではなく、自分から自然にお掃除をする姿を何度も見ています。

まるで掃除を楽しむかのように、手まで振ってくれました。「ありがとう」の言葉しか出てきません。

そこにどんな思いがあるのか、いつかしっかり聞いてみたいと思っています。本当にありがとうございます。

学校は、みんなで役割分担をして居心地のよい環境をつくっています。でも、すべて役割分担だけで補えるものでもありません。必ず、誰かがその仕事を進んでしてくれています。私たちは、誰かに支えられていることを改めて思いました。

「自分がその誰かになる。」

かつて先輩からいただいた言葉を思い出しました。子どもの姿に多くを学ぶ日々です。

【岩根小】いわねっ子ふるさと学習(3年)

1月17日 3年生は、今、図画工作科の学習で、のこぎりやかなづちを使って工作を作っています。となれば、昨日の4年生に引き続き、今日もまた、岩根地域で建築業を営む皆様がサポートに駆けつけてくださいました。

本業もあるはずなの……、岩根の子どもたちのために、本当にありがとうございます。岩根っ子を助けてくださるスーパーマンです。

みんな揃ってごあいさつ。「お願いします」「ありがとうございます」と、教えてくださる方に感謝をする。感謝を言葉にして伝える。これもまた、大切な学び、いわねっ子ふるさと学習です。

さらに、今日は、匠の皆様からうれしいプレゼントがありました。………なんと、子どもたちのために、新品ののこぎりをご贈呈いただいたのです。子どもたちのことを思って、ここまでしてくださることに、ただただ感謝するばかりです。本当にありがとうございます。

さらに、全学年の図画工作科の学びが充実するよう、たくさんの木材もご寄贈いただきました。どう見たって、質のよい木材です。それを、いわねっ子のために……そう思うと、胸が熱くなりました。

地域と共に歩み、地域の「人、もの、こと」に学ぶ。心からの感謝と共に、これからも、いわねっ子ふるさと学習の充実に努めていきます。

【岩根小】卒業に向けて(6年)

1月17日 6年生にとって、3学期は卒業に向けてまっしぐらに進む学期でもあります。一日一日は、あっという間に過ぎ、6年間の学び舎を巣立っていくことを実感していくのです。

式歌をピアノで弾いている6年生がいました。今は、卒業式当日をどのように迎えるか、先生と子どもたちが一緒になって考えている段階なので、役割などの具体的なところまでは確定していませんが、とにかく何かをしようと6年生は動き出しています。

練習している場所に、別のの6年生が近付いてきました。

「音楽の先生に、怒られました。」

いつも陽気な子が、そう教えれくれました。理由を聞くと、

「『本気で歌っていない!』って、本気で怒られました。」

とのこと。私は言葉を返します。

「いい先生に出会ったね。」

教育は、ただ、ほめればいいというものではないと思っています。ダメなものはダメ、手抜きを許さない。そんなことも、人としてしっかりと伝え、教えていくことが、人を育てることだとも思っています。

思い出してほしいのは、修学旅行でみんなで漕いだボート。全員が本気を出さなければ、ボートは前へと進みません。「全力」が似合う6年生。みんなは、まだまだ歌える。練習から「全力」で前へ進んでいきましょう。

この3学期、学校一丸となって6年生を支えていきます。

【岩根小】雪降れば、遊ぶ

1月16日 「雪が積もる + 子ども = 雪遊び」という式が成り立つぐらい、雪は子どもたちに取って魅力的です。業間の休み時間のチャイムが鳴るやいなや、さっそく、外に飛び出してくる子どもたち。

気付けばテンションが上がるのが雪マジック。なぜか走りたくなっちゃいます。

ぎゅっぎゅっぎゅっと、雪玉づくりもまた楽しい。

銀世界に一目散。

雪遊びを思い切り楽しむ、健全ないわねっ子でした。

【岩根小】寒さに負けずジャンプ(1年)

1月16日 雪が積もったせいか、体育館は、いつもよりヒンヤリ度がアップ。そんな寒い体育館ではありますが、寒さに負けず、なわとび練習をがんばる1年生。。

跳べるようになるまで、何回も何回も繰り返すところがかっこいい。

なわとび記録会に向けて、いろいろな技にチャレンジしてね。

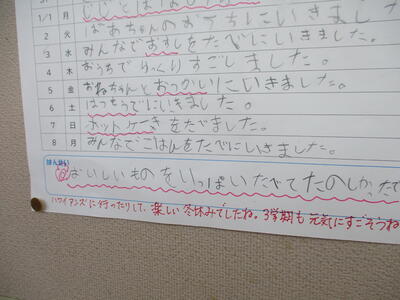

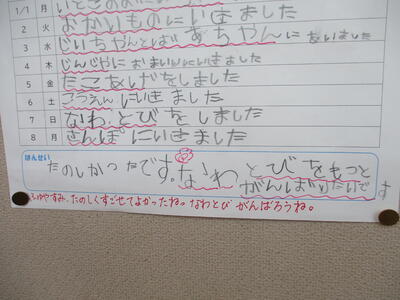

【岩根小】掲示に成長を感じて(春蘭)

1月16日 廊下の掲示が冬に変わりました。春蘭学級の掲示は、季節ごとに趣が変わります。

このアイディアを考えているのは、春蘭学級の子どもたち。担任の先生が司会者になって、学級会を開き、みんなで話し合って決めています。「お散歩する雪だるま」という感じでしょうか。綿で雪を表しているところがなんともすてきです。

とってもかわいらしい雪だるま。春蘭学級の子どもたち、一人一人が描きました。

この雪だるまをつくったのはどの子かな。そう考えると、その子の顔も浮かんで来るというもの。

書き初めも丁寧に掲示されていました。丁寧に書かれた文字からは、冬休みのがんばりが伝わってきました。

おいしいものもたくさん食べられてよかったね。

なわとびの目標もしっかりとできたね。

掲示からも成長を感じる春蘭学級でした。みんなでいい3学期にしていきましょう。

【岩根小】銀世界

1月16日 朝、学校に来ると、そこは一面の銀世界。一夜にして、景色が変わっていました。

幼稚園さんが楽しく雪遊びをしていました。

子ども時代に雪降れば、いつも心が躍ります。

今日一日、思い切り雪遊びができそうです。

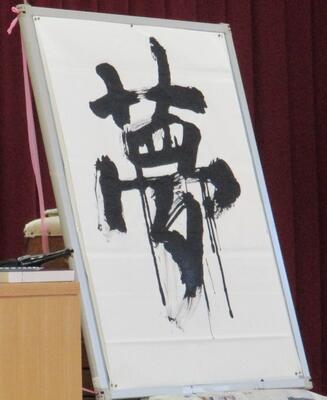

【岩根小】150年目の「夢」 ~創立150周年集会~

1月15日 今日は、岩根小学校の150回目の誕生日、創立記念日です。全校生で体育館に集まり、創立150周年を祝いました。

校長先生からは、今日この日を迎えられたのは、代々の先輩方が積み上げてきた歴史があるからであり、これからも一日一日を大切にし、自分達でさらに岩根小学校を高めていってほしいというお話がありました。

続いて、全校生を代表して6年生が、150周年への思いを語りました。

岩根小のたくさんのよさを話した後、これからも、岩根小が、目標を目指してがんばる学校、互いに助け合う学校、いじめのない思いやりのある学校であり続けたいと力強く訴えました。

「私は岩根小が大好きです。」

思いの詰まったその言葉は、150周年を飾るにふさわしいものでした。そして、最後に、

「卒業しても、ずっと岩根小を支えていきたいです。」

と自分の思いを力強く伝えました。凛とした姿は、150周年を飾るにふさわしいものでした。

また、今日の集会には、特別ゲストをお招きしました。ずっと岩根小の卒業証書を書いてくださっている先生です。先生はかつて言われました。

「私ね、卒業証書に一人一人の名前を書く時はね、朝から気持ちを落ち着けて生活するんです。そして、本気の気持ち込めて書くんです。ですからね、一日4~5人も書くと力を使い果たしてしまって、くたくたになるんです。」

そんなにも全力で書いてくださっていることに感謝を告げると、

「でもね、岩根小のお子さんたちかわいいでしょ。だから、うんとがんばれるんですよ。」

と、にこにこしながら話してくださいました。人に支えられるていうことを強く感じました。

今日は、子どもたちへの未来がさらに広がることを願って、大きな用紙に漢字一字を書いていただきました。筆が用紙に下ろされ、一画目が書かれました。

固唾をのんで見守る子どもたち。

体育館一杯に静寂が広がり、子どもたちは一点を見つめます。

そして、ダイナミックに筆は進んでいきます。

子どもたちには、もっと自分を好きになってほしい。自分を信じて、力強く生きてほしい。そう本気で思っています。

みんなならできる。

だから、どうしてもこの字を書いてほしかった。

岩根小学校150年目の「夢」の始まりです。

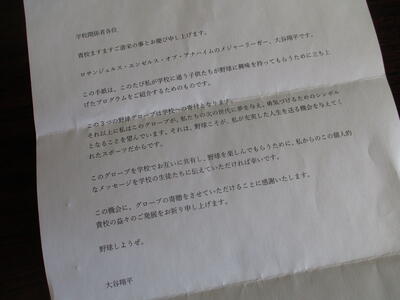

【岩根小】野球しようぜ。 ~大谷選手からのグローブ到着~

1月12日 ついに、メジャーリーガー大谷選手からのグローブが届きました。さっそく、6年生から実物を見てもらうこととしました。

またとない機会ですので、子どもたちの思い出になるよう、子ども一人一人、自分のタブレット端末で大谷選手のグローブと写真撮影をしようかと考えています。今後の展開は、引き続きお伝えしていきますが、まずは第一報。

大谷選手からのメッセージも添えられていました。

「野球しようぜ。」

かっこいい!憧れるのをやめられません。

【岩根小】共に幸せな未来を拓く ~放送委員会~

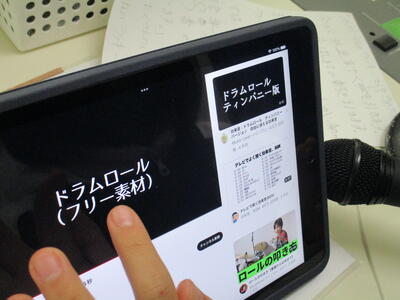

1月12日 放送委員会がお昼の放送中。今日の番組は、人気コーナーの1つ「今日のラッキーナンバー」です。

ドラムロールが鳴り響き、本日のラッキーナンバーが紹介されます。音源を探して活用しているところが、なんとも憎い。その発想力には驚かされます。

本日、新春特大スペシャル!学年ごとにラッキーナンバーが発表されました。

豊かな学校生活をつくるのは自分自身。お膳立てされたことだけではなく、自分達でアイディアを出し、実践に移す。これもまた、共に幸せな未来を拓く1つの姿です。

今日も、生き生きと活動する放送委員会でした。

【岩根小】今日の給食 ~絶妙の味付け~

1月12日 今日の給食のメニューは「カレー肉じゃが」「さばのおろし煮」「白菜の味噌汁」でした。

まずは白菜の味噌汁を一口。白菜の甘みが口いっぱいに広がります。さすが、旬の新鮮野菜。

カレー味の肉じゃがとは、なかなか現代的です。慣れ親しんだカレーの味で、子どもたちの食欲もアップです。煮崩れのないジャガイモにも調理の極意を感じます。

さあ、さばのおろし煮です。…こ、これは…優勝です。さばの火の通りもよく、実の柔らかさも絶妙です。甘塩っぱい大根おろしとのコンビネーションは抜群。

魚が苦手な子も、これなら箸が進みそうです。毎日の調理の工夫に感謝しながら、おいしくいただきました。

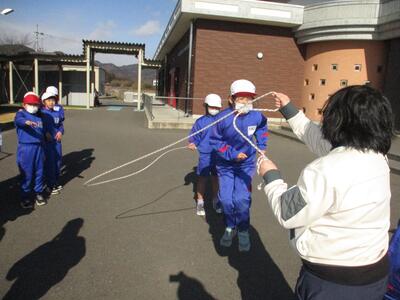

【岩根小】継続は力なり(3年)

1月12日 2月の縄跳び記録会週間に向けて、練習に励む3年生。僅かでも時間をつくり、みんなで毎日取り組んでいます。初志貫徹。かっこいいなあ。

この競技、要は勇気。迷いなく、思い切り縄に入っていくことが求められます。だから、友達からの応援や励ましは不可欠。

素早く入って、素早く逃げる。一瞬も気は緩められません。

みんな、少しずつ確実に上手になっています。

継続は力なり。努力を積み重ねるからこそ、得るものは大きいです。

【岩根小】動きも心も一つに合わせ(5年)

1月12日 5年生が体育科の学習中。跳び縄を使って「体の動きを高める運動」に取り組んでいました。

1つの縄を使って2人同時に跳んでいました。これは「巧みな動きを高める運動」です。相手の動きに合わせて自分の体を動かすので調整力が必要となります。様々な体の動きを高めていきます。

手をつないで跳べば、友達の状態を自然に感じることができます。仲間と豊かに関わる「体ほぐし運動」にもつながっていきます。

動きも心も一つに合わせ、練習に励む5年生でした。

【岩根小】学んだことを使って ~係活動~(2年)

1月12日 「失礼します。新聞係の〇〇です。取材に来ました。」

学級の係活動「新聞係」の2年生です。昨日、取材依頼のアポイントメントを取り、約束の時間に尋ねてきました。

「係活動」は、自分達でよりよい学級の生活をつくるために「学級会」で話し合って決めます。「お誕生日係」「イベント係」「スポーツ係」「読み聞かせ係」「工作係」「パズル係」「まんが係」「イラスト係」…etc.学年の発達段階や学級の実態によって様々な係活動があります。

大切なことは「学級みんなに喜んでもらいたい」という気持ちをもって、そのために「自分達で進んでやってみよう」と行動することです。

「好きな食べ物はなんですか。」

改めて聞かれると咄嗟に出てこないもの。「そう言えば、先生って、質問することは多いけれど、質問されることって少ないのかもなあ…」と地味な気付きを得、質問される側のドキドキ感を味わいました。

「やっぱり、カレーライスかなあ。」

すると、

「カレーのどんなところが好きですか。」

との追い質問。ムム、深掘りのできる優秀な記者さんです。

質問者が次々に替わっていきました。全員が役割をもっているところもすばらしい。みんなで取り組む意識が根底にあることを感じます。

メモも早い!

そして、予鈴のチャイムが鳴ると、

「ありがとうございました。」

とあいさつをして、すばやく教室に戻っていきました。

わずか数分の取材でしたが、「アポイントメントの取り方、積極性、責任感、役割意識、質問の仕方、くわしく聞き出す尋ね方、メモの取り方、助け合い、あいさつ、礼儀…etc.」ここには、たくさんの学びが詰まっていました。

実は、係活動は「学びを実践的に活用する場」でもあるのです。学んだことは使ってこそ身に付くものです。このアウトプット型の学力は、今、大きく求められているものでもあります。

2年生の確かな成長を感じつつ、どんなすてきな新聞ができあがるか楽しみになりました。

【岩根小】礼(2年)

1月12日 多くの学級で、授業開始のあいさつが行われます。礼に始まるところは、日本ならではのスタイル。教師も児童も共に学び合う者として礼を交わし、真剣な心持ちで授業へと入っていきます。

大切なことは、やるからにはしっかりとやるということ。教室の空気が、一気に学習モードに切り替わります。メリハリは大切です。

自然とすっとした姿勢になる子どもたち。

その間、わずか数秒。この数秒を大切にする教室には、真剣な学びがあふれていきます。

【岩根小】読書タイムは大切な時間

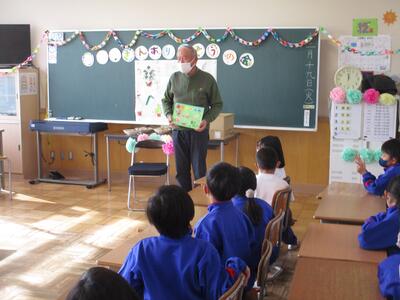

1月12日 毎週金曜日の朝は読書タイム。読書ボランティアの皆様による本の読み聞かせも行っています。

読書ボランティアの皆様は、学年の発達段階に応じた本をご自身で選んでいます。また、季節や時事も考えて、本選びをされています。

ですから、子どもたちは、自然と本の世界に引き込まれていきます。

1年生にも読み聞かせ。小さい頃から本に触れる体験は大切です。聞く力、イメージ力も育っていきます。

食い入るようにお話を聞く1年生。

本の表紙を見せながら、本にまつわるお話もしていただきました。

読書ボランティアの皆様には、

「どの学級もお話の聞き方がすてきですね。読んでるこちらまでうれしくなります。」

とお褒めの言葉もいただきました。

学校全体で取り組む読書タイム。学校に静寂の時間が流れ、落ち着いたスタートにもつながっています。

【岩根小】人として伝える(6年)

1月11日 卒業まで残り50日となった6年生。本日、学年集会を開いていました。

本校では学年集会を重視しています。学年として目指す姿、みんなでがんばっていくこと、気を付けていくこと、人として絶対に許されないことを学年全体で確認し、両学級、同一歩調での成長を目指しています。

先生は、今までの教え子達のことを話していました。今でも忘れられない思い出、うれしかった成長のこと、本気で叱ったこと…教師を超えて、一人の人として思いを伝えていました。

そして、6年生に向けて、

「みんなと一緒に力を合わせてボートを漕いだ時のこと、いろいろな学校行事で信じられないぐらいの力を発揮したこと。みんなはすごい力をもっていることを知っています。だから、これからは、何かの行事の時だけでなく、毎日の生活の中でも、もっている力をもっともっと発揮してほしい。そんな卒業生になってほしい。みんなならできる。」

先生は心を込めて、6年生にエールを送っていました。

6年生になれば、大人と同じような感覚をもって物事を見る子が増えてきます。ですから、小手先ではない本気の思いを伝えることは、とても大切なことだと思っています。

卒業まで残り僅か。6年生の卒業に向けて、学校一丸となって取り組んでいきます。

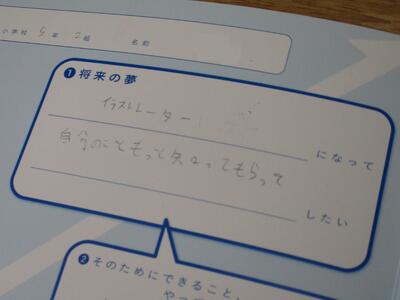

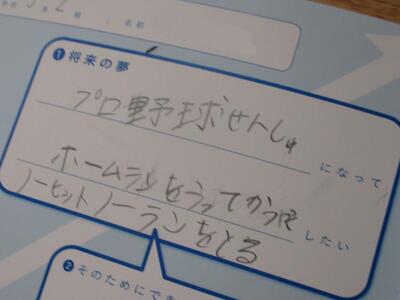

【岩根小】DREAM ~夢があるから強くなる~ その2(5年)

1月11日 午後はもう一つの学級が、夢先生である ラクロスプレーヤー 細梅 靖晶 先生に、夢をもつこと、願うこと、努力することの大切さを教えていただきました。

実際の競技で使用するスティックも見せていただきました。

実際にプレーする様子も動画で見せていただきました。

食い入るように画面を見つめる子どもたち。

夢先生は、自分が追いかけてきた夢について、様々なエピソードを交えて話してくださいました。子どもたちは、夢先生の自己を語る姿に、ぐいぐい引きつけられていきました。

夢先生に刺激を受け、自分の未来を真剣に思い描く子どもたち。

それぞれの「夢」を伝え合いました。

夢先生からも直接アドバイスをいただきました。

強い思いは、伝える意思を生み出します。

「ぼくはプロ野球選手になりたい。ホームランを打って活躍したい。」

その思い、ずっとずっと大切にしてください。心から応援します。

夢先生は最後に2つのことを教えてくれました。

「自分の武器(良さ)を磨くこと」

「これまでの経験は次のステップで役立つ」

子どもたちに「夢」への道のりを教えてくれた夢先生。本当にありがとうございました。

【岩根小】よきライバル(3年)

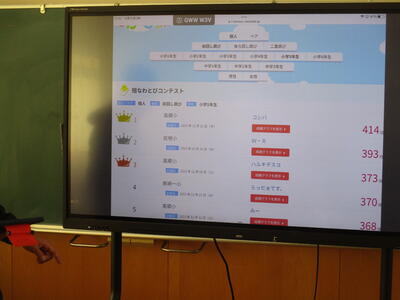

1月11日 お待たせしました。3年生の長縄跳びが始まります。現在「県なわとびコンテスト<26人以上の部>」で、ランキング1位と2位を分け合う両学級。

タイトルホルダーの余裕か、みんな笑顔。いや、いつも笑顔か

さあ、今日は何回跳べるかな。みんな真剣な表情です。

長縄跳びを見ているもう一つの学級は、大きな声で回数を数えていました。ここが、3年生の圧倒的なよいところ。うれしい限りです。

「がんばれー!」

「ドンマイ!」

励ましの言葉が響きます。

競い合いながらも励まし合う3年生。最後までよきライバルとしてがんばれ!

県なわとびコンテスト<3年生26人以上の部> ←こちらもどうぞ。

【岩根小】初清掃

1月11日 3学期、第1回目の全校清掃です。令和6年の初全校清掃でもあります。

移動時には、清掃班ごとに静かに移動しました。全体で動く時のマナーを、体験を通して学んでいきます。これも大切な学習です。

落ち着いた移動ができれば、清掃への入りもスムーズです。

縦割り班清掃では、上級生が下級生を思いやりながら掃除の仕方を教えていきます。その積み重ねを経て、下級生は上級生に尊敬やあこがれの気持ちをもつようになります。関わりそのものが、大切な学びなのです。今年度は、この異学年交流の充実にも力を入れているところです。

今日も、学年を超え、みんなで力を合わせて学校をきれいにしました。

【岩根小】謎雲

1月11日 空を指さす子どもたち。

「あれ、なんだ?」

謎の雲が空に懸かっていました。大人が見過ごすようなことをビビッと発見してしまうのが子ども力。

確かに不思議な形です。これはおもしろい。

子ども時代は、日々、発見がつきもの。初めて見るものに感嘆の声を上げるのも子どもならでは。新鮮な驚きを間近で捉え、その瞬間に付き合えることは、まさに教師冥利に尽きるの一言です。

【岩根小】子ども時代を満喫して

1月11日 お昼休み、校庭でも元気いっぱいに遊ぶ子どもたち。

2年生もなわとび練習がスタートしました。

二重跳びに挑戦している子もいました。がんばってね。

跳び方も安定してきていますね。さすが2年生。

いつの時代もドッジボールは人気の遊び。

サッカーもまた楽し。

先生も一緒にサッカーをしていました。先生との勝負が楽しそう。

ふと、小学校時代によく遊んでくれた先生のことを思い出しました。放課後、教室でその先生とお話しするのが楽しみだったなあ。放課後のために学校に行っていたような気もするぐらいです。

我を忘れ、時間を忘れて遊べるのも、子ども時代の特権です。子ども時代を思いっきり満喫するいわねっ子でした。

【岩根小】うんとこしょ、どっこいしょ(4年)

1月11日 お昼休み、4年生教室に異変か!?と思いきや、みんなで楽しく「大根抜きゲーム」をしていました。

本校では、学期始めの「学級開き」を大切にしています。みんなで一緒に遊ぶ中で、自然とスキンシップも生まれ、関係性も深まっていきます。よい学びをするためには、よい学級集団、温かな学級風土は不可欠です。

この「大根抜きゲーム」、大根同士がしっかりと「手」という名の根っこを絡め合っているので、なかなか抜けないのです。手強い。

子どもが大根をひっぱって。

「うんとこしょ、どっこいしょ。」

それでも大根は抜けません。

子どもが大根をひっぱって、先生もいっしょにひっぱって、

「うんとこしょ、どっこいしょ。」

それでも大根は抜けません。

てな感じで、和やかな時間が流れる4年生の昼休みでした

【岩根小】今日の給食 ~令和6年初の麺デイ~

1月11日 今日の給食のメニューは「野菜のごま和え」「きつねもち」「ソフト麺」「五目うどんかけ汁」でした。月に一度の麺デイです。

彩り鮮やかなごま和えには、体の調子を整える食材がたくさん入っていました。これを食べれば、風邪も吹き飛びそうです。

そして、本日の目玉はきつねもち。お正月の雰囲気を感じるメニューです。

ちなみに中はこんな感じ。とろーり、もちもちって感じでした。

おもむろにソフト麺を五目汁に浸し、一気にすすれば、至極の味わい。ふわっっと優しい醤油だしの味が口いっぱいに広がりました。何より、いろいろな汁にマッチしてくるのがソフト麺のすごいところ。

今年もおいしい給食です。

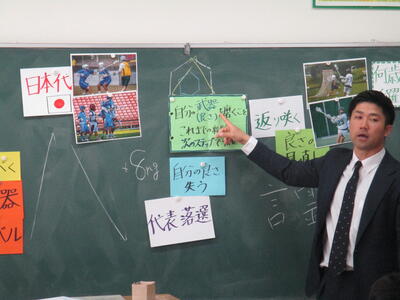

【岩根小】DREAM ~夢があるから強くなる~ その1(5年)

1月11日 本校の教育目標は「夢に向かって進み、共に幸せな未来を拓く」です。折に触れ、子どもたちには、夢をもつこと、目指すことの大切さを伝えてきました。また、子どもたちは、学校生活の様々な場面で、目標という夢に向かって全力で取り組んできました。

今日は、5年生が「自分の夢」について考えました。

その名も「ユメセン」。公益財団法人日本サッカー協会(JFA)の「こころのプロジェクト」の一環として、様々な競技の現役選手/OB/OGなどを「夢先生」として学校へお招きし、「夢をもつことや、その夢に向かって努力することの大切さ」「仲間と協力することの大切さ」などを「夢の教室」として伝えていただくものです。

本日お越しいただいた「夢先生」は、ラクロス日本代表の 細梅 靖晶 先生です。世界でも活躍するプレイヤーに、直接教えていただけるなんて…なんとすてきなことでしょう。

まずは、実技からのスタート。「ボール運びゲーム」で、どうすれば少しでも早くボールを回せるか、みんなで相談していました。子どもたちは、いろいろな意見を出していました。

夢先生には、

「いいねえ。そのチャレンジ精神がすばらしい。」

とお褒めの言葉をいただきました。チャレンジそのものを認められれば、さらに積極性は高まるというもの。子どもたちは、次々にアイディアを出していました。

「間隔を広げて、素早く渡す作戦」で再チャレンジ!

ハイスピードでボールがパスされていきます。

結果、記録は大幅に更新されました。みんなで作戦を考え、統一された意思の基に動いていけば、一気に目標を超えていきます。

チームの力を肌で感じた子どもたち。実技の最後に夢先生と一緒に記念写真を撮りました。すてきな思い出ができました。

次は、教室に戻り、夢先生のお話を聞く時間です。夢先生は、野球少年だった幼少期の話に始まり、ラクロスとの出会い、挫折の経験、そこからまた立ち上がった話など、たくさんの資料を用いて話してくださいました。

真剣に話を聞く子どもたち。夢先生の生き方にダイレクトに触れることができました。

ちなみに夢先生の夢は「サッカー界のレジェンドであるキング・カズ選手ぐらいの年齢まで現役プレイヤーでいること」だそうです。その夢は果てしなく大きい。

子どもたちも、自分の夢を考え、互いに伝え合いました。

「サッカー日本代表のディフェンダーになる。一対一で絶対負けないディフェンダーになる」そのために「今できることを全力でやる」。夢が力強い!目指せデュエル王!

「野球でドラフト1位を目指す。」これは、ますます練習にも熱が入りますね。自分の武器をもっと磨いてくださいね。

夢先生の授業を受けて、さらに夢が広がった子どもたち。いわねっ子の前向きポジティブパワーが、さらに、強まったように感じました。

ありがとう!夢先生!

【岩根小】さあ、跳ぼう!(4年)

1月11日 学校には、節目節目に大きな行事やイベントがあり、そこに向かって一丸となって取り組んでいきます。各学級の足並みが揃い、全体のムーブメントへと高まると、学校に一体感がつくられていきます。ざっくり言えば「ノリ」です。

さっそく、4年生が長縄跳びにチャレンジしていました。3年生の時は、縄跳び記録会の当日、両学級とも新記録を更新するというミラクルフィナーレを迎えましたが、今年もまたがんばっています。

「1、2、3…」とみんなで数えれば、そこにリズムが生まれます。

去年の感覚を少しずつ取り戻していきます。

いい感じ、いい感じ、

最後はみんなで振り返り。4年生の3学期は、高学年に向けての準備の学期でもあります。

「もっと~しようよ。」

「~したらいいと思う。」

自分達で話し合い、作戦や修正点を考えていく。批判より提案。そんな姿に成長を感じます。

4年生、さあスタートだ!今年も見せておくれよ、その底力!

【岩根小】ようこそ岩根小学校へ!(3年)

1月10日 手には自己紹介カードをもって、お互いに交流を深める3年生。実は、昨日から新しいお友達が増えたのです。今日は、転入してきた友達に少しでも早く名前を覚えてもらおうと、みんなで楽しく自己紹介ゲームをしてiいました。

なんともかわいらしい自己紹介カードです。亀が好きなのね

おう!干支!インパクトありますね。さらっと描けるところがすごい

「よろしくね。」

教室にあふれるウエルカム感。なんか、とっても温かい。

お互いに自己紹介カードを見せ合って、3学期も楽しくスタートです。

このような活動を「学級開き」と言います。4月にはよく行いますが、本校では、学期始めの「学級開き」も大切にしています。

長期休業中の離れていた時間を、集団遊びを通してぐっと取り戻し、よりよい人間関係を再び築くためです。

先生も混ざって、とってもいい感じのコミュニケーションタイムとなっていました。

気が付けば、転入してきた友達の前に長蛇の列が…

慣れ親しんだ学校を離れることは、寂しさもあったかと思います。ここ岩根小でも、新しい友達と共にすてきな思い出をたくさんつくってくださいね。

ようこそ!岩根小学校へ!岩根小は君を心から歓迎します。

よりよい学びは、よりよい人間関係があってこそ。令和6年も、よりよい学級集団づくりを大切にしていきます。

【岩根小】学習の構え

1月10日 静かな教室に鉛筆の音が響いています。2年生が漢字練習をがんばっていました。

発表や話合いの場では、しっかりと聞こえるように話す、そして、しっかりと聞く。練習中心の学習では集中して取り組む。学習にはこのメリハリが欠かせません。学校全体で大切にしていることです。

全員で取り組む意識、ここに「学習の構え」が育っていること感じます。

筆圧も強くなり、字形も整っています。

何事にもメリハリは大切です。

【岩根小】目標を立てる(1年)

1月10日 3学期にがんばることを考える1年生。どんなことをがんばっていきたいか一生懸命に考えていました。

字の形も整ってきましたね。こんな所にも成長を感じます。

「国語の音読をがんばる」と、取組を具体的に書くことも、目標設定では大切なことです。がんばることを具体的に決めることで振り返りもしやすくなります。

「なわとびの まえとびを 50かい とんで みたいです。」

50回が具体的な数値目標になりましたね。あとは、それを本気で目指していくのみ。

目標を自分で考える姿にも成長を感じました。1年生のみなさん、3学期もがんばっていきましょう。

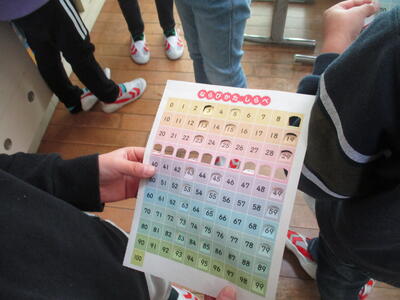

【岩根小】数のならび方に気付く(1年)

1月10日 1年生が算数科の学習中。数を見つけながら、数の並び方を捉え直していました。

100までの数字が書かれたビンゴカードをもって、指示されたとおりに穴をあけていきます。

すると、そこに気付きが生まれます。

「たてにならんでる。」

気付いたことは友達に伝えていきます。

「1の位にぜんぶ5があるでしょ。」

これも小さな学び合い。考えをアウトプットすることで、思考が整理されていきます。

言葉の量も増え、伝え方も分かりやすくなってきました。

操作活動をしながら、数の並び方を視覚的に捉え、理解を深める1年生でした。

【岩根小】健康意識を高めて(5年)

1月10日 学期始めには、全学年で「身体計測」を実施し、子どもたちの成長を確認しています。

このような時間を有効に活用して、保健の先生に健康に関するお話をいただきました。「高学年は、その日の暑さ寒さに合わせて、どのような衣服を着ればよいかを自分で考え、調整するように」とのこと。

自分の健康を絶えず自分で考えて改善する意識は「ヘルスプロモーション」とも言います。健康面からも、自分で考える力を育てていきます。

【岩根小】新年、あけましておめでとうございます

1月9日 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

さて、澄み渡る青空のもと、第3学期がスタートしました。令和6年が、子どもたちにとって輝きにあふれる年になることを願いました。

どの教室も、黒板には先生からのメッセージが書かれています。心機一転、がんばる気持ちも湧いてきます。

みんな揃って朝のごあいさつ。どの学級も穏やかにスタートしていました。こんなところにも、いわねっ子の成長を感じています。

高学年は、さらなる飛躍を期待してのメッセージ。

1年生には、3学期のわくわく感を高めるメッセージ。

書かれていることは学級それぞれでも、どのメッセージにも期待と励ましが込められています。

しっかりと話を聞く姿も、昨年同様にすばらしい。身に付けたものは生きています。。

落ち着きのある6年生。もう、中学生の雰囲気さえ漂っていました。

3学期は51日しかありません。一日一日を大切にし、進級、進学できるよう、岩根小一丸となって励んでいきます。今年もよろしくお願いいたします。

【岩根小】いざ、挑戦! ~福島県なわとびコンテスト~(春蘭)

12月21日 12月から、なわとび強化月間が始まっています。冬場の体力づくりを全校一斉に行う取組です。学校全体で取り組むところが重要。ムーブメントを起こしていくことが、学校の勢いと団結を生みます。

また、本校は「福島県なわとびコンテスト」に積極的に参加していきます。

「福島県なわとびコンテスト」とは、各学級の長縄跳びの記録や短縄跳びの個人記録をウェブ上に登録して競い合うともの。県内の小学校とランキング形式で切磋琢磨していきます。春蘭学級では、もうすでにウェブ上に数値を登録しています。このレスポンスのスピードが春蘭パワー。

「3分間前跳び」の部では、現在、男子児童が県2位にランクイン!聞けば、昨日は、なんと県1位だったとのこと。

彼曰く、

「スクショ撮っときゃよかったあ」

大丈夫、君ならすぐに返り咲く。

みんなで記録も確認し合いました。ちなみに、本日現在、本学級は「長縄9人以下の部」で、なんと県7位!記録は180回。自分達のポジションが分かるとモチベーションも上がってきます。

「さてと…」

おもむろに縄跳びを取り出します。

さあ、練習開始!レスポンスが早い!思ったことをすぐに行動に移す。これは強みの一つです。

ペア跳びにも挑戦中。一つの縄で2人が力を合わせて飛びます。こうして「協力」のイメージも高まっていきます。

「先生、数えてください!」

給食前で時間はあまりないけれど、先生は子どもの思いに応えます。そして答えます。

「うーん、いくか!」

https://f-kenkou-nawatobi.jp/ ←県なわとびコンテストの記録はこちらからもご覧いただけます。

記録アップの最終期限は、来年の1月31日。学級の絆を強めて、いざ、挑戦です!

【岩根小】声に出して読む(4年)

12月20日 4年生が国語科の学習中。全員立って、教科書を持ち、声に出して読んでいました。いわゆる音読です。文章の内容をよりよく理解するためには、音読の力は欠かせません。

教材は「プラタナスの木」。椎名誠さんの作品です。

登場人物の気持ちの変化や性格、情景が細やかに描かれている作品です。場面の移り変わりを読み取ることも大切になります。

多くの子がしっかりと声を出していました。みんなでしっかり取り組むことも大切な学習です。

真剣な時間が過ぎていきました。

【岩根小】収穫祭! ~その2~(2年)

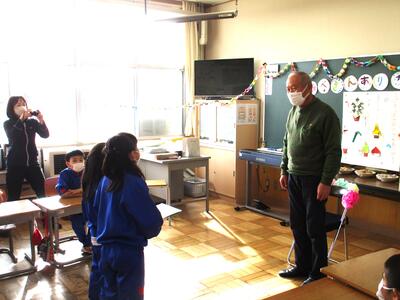

12月19日 2年生の収穫祭には、トウモロコシやサツマイモづくりでたいへんお世話になった、学校運営協議会(コミュニティースクール)の会長さんをお招きし、それぞれの学級で感謝を伝えました。

教室はすてきに飾られていました。おもてなしですね。

まずは歌のプレゼント。クリスマスの歌を元気に届けました。

次に、みんなで書いた感謝のお手紙を渡しました。

心を込めてお手紙を読む代表の2年生。みんな真剣に聞いているところも成長の証。

「ありがとうございました。」

感謝の言葉と共にお手紙を手渡しました。

感謝のお手紙には、すてきな似顔絵も描かれていました。ヤング会長さんだ!

最後に会長さんからもごあいさつをいただきました。

「招待してもらったこと、みんなと楽しい時間を過ごせたこと、心のこもったプレゼントをもらったこと、本当にありがとうございました。」

教室いっぱいに温かな空気が満ちあふれました。

最後はみんなで記念撮影。みんな、とってもいい表情をしていました。

地域の「人、もの、こと」に学ぶ「いわねっ子ふるさと学習」は、本校の教育の「要」でもあります。コロナ禍を乗り越え、今年度からようやく本格的にスタートしました。この岩根の地が、子どもたちにとって大切なふるさととなるよう、これからも地域とのつながりを大切にしていきます。

【岩根小】収穫祭! ~その1~(2年)

12月19日 今日は2年生の収穫祭。先日、収穫したトウモロコシをみんなでポップコーンして食べました。

自分達で栽培したトウモロコシですから、その味は格別。

思わずテンションも上がります。なぜか、手も上がります。

味、グー!

すると、

「ねえねえ、これ、たね。」

と言って、ポップコーンの種を見せてくれました。

不発だったのかな。それでも、子どもたちにとってはレアなラッキーアイテム。

「これ、わたしの宝物。」

そう言って、しっかり握りしめていました。

生活科では、このような気付きも大切です。破裂しない種もあることを知ったり、この種をもう一度火にかけたらどうなるか、そんな疑問をもったりすることも生活科ならではの学びです。

【岩根小】縦割り班清掃

12月18日 しばらく特別日程が続いていたため、全校一斉清掃ができなかったのですが、先週の金曜日から再開しました。子どもたちは、以前と変わらず、丁寧に取り組んでいました。

廊下も隅々まで丁寧に掃き掃除。誰が見ていなくてもがんばっていました。

水飲み場も力を込めて汚れを落としていました。

トイレの手洗い場も、自分から進んで磨いていました。

4年生が、1年生の雑巾を絞っていました。実際に絞るところを見せながら教えていたのです。

きれいにすることだけが目的であれば、学年ごとに清掃場所を分担する方が効率的です。でも、縦割り班の掃除には意味があります。それは、学年を超えた関わりや教え合いです。

雑巾を絞る後ろ姿に、先輩のたたずまいを感じました。

【岩根小】今日の給食 ~読んで字のごとく~

12月18日 今日の給食のメニューは「クラッシュ大豆のカレー」「野菜たっぷりスープ」「オレンジ」でした。

クラッシュ大豆のカレーは、読んで字のごとく、クラッシュされた大豆がたっぷり入っていました。大豆がそのまま入っていると、豆が苦手な子にとっては抵抗もありますが、クラッシュすることで、ひき肉っぽい感じがして(注:個人調べ)、食べやすかったです。健康な体をつくるカレーですね。

野菜たっぷりスープは、これまた、読んで字のごとし。本当に野菜がたっぷり入っていました。これまた、健康な体づくりにつながるメニューです。

最後はオレンジを食べてビタミンを補給しました。1つ1つ個装になっているので、衛生面でも安心です。

健康メニューの、今日の給食でした。

【岩根小】まとめをしっかり(1年)

12月18日 2学期のまとめをがんばる1年生。今日は復習問題に取り組んでいました。

みんな、集中して取り組んでいました。

問題をよく読んで考える姿にも成長を感じます。

左手で紙を押さえて、姿勢よく書いています。学習の基本も身に付いています。

筆圧も強くなっていました。

2学期の残り日数もわずになりましたが、学習内容の定着に努め、冬休みにつなげていきます。

落ち着いた雰囲気の中、2学期のまとめにしっかりと取り組む1年生でした。

【岩根小】2学期の成長を感じて(1年)

12月18日 1年生が友達同士、自由に話し合っていました。

これは国語科「きいて たのしもう」の学習です。

「わらしべ ちょうじゃ」を聞いて、おもしろかったところを友達同士で伝え合っていました。いわゆる感想交流です。

入学してから8ヶ月が過ぎましたが、しっかりと感想を伝え合えるようになりました。

本校で大切にしている「学び合い」。そのはじめの一歩ですね。

それぞれに感想を伝えた後は、全体でも共有していました。

みんなの前で堂々と話すこともできるようにもなりました。ここにも成長を感じます。

1年生、2学期にぐんと成長しました。

【岩根小】クリスマスバージョンに衣替え ~読書活動の充実を目指して~

12月8日 図書室は月ごとに掲示が替わっています。本校の図書室は、児童数に比べるとたいへん小さいのですが、少しでも子どもたちに足を運んでもらおうと、図書館司書の先生や図書ボランティアの方にご尽力いただいているところです。12月はクリスマスバージョンに衣替えです。

丁寧につくられた掲示が、図書室に花を添えていました。

掲示物は、4年生が国語科の学習で作成した「本のポップ」です。人を引きつけるフレーズを使っていて、本の内容もしっかり捉えていることが伝わってきました。

先月、学校評価に係る保護者アンケートをいただきましたが、そこでは「読書にもっと取り組ませたい」というメッセージが読み取れました。児童評価を見てみると、昨年度より本に親しんでいる児童が増えているという結果が出ています。

今年度の「学校経営・運営ビジョン」にも掲げましたが、読書活動の充実は、学力向上と共に心の教育にもつながっていくと考えています。今後も読書の機会を積極的に設けたり、子どもたちに働きかけたりしながら、読書活動の充実に努め、本好きな子どもを多く育てていきます。