カテゴリ:今日の出来事

火事からくらしを守る(3年)

12月1日 3年生が社会科「火事からくらしを守る」の学習で、学校にある消火設備を探していました。日々、何気なく見ている景色も、視点をもってあらためて見つめ直してみると見え方が変わってきます。

「あっ、これもじゃない?」

そう言いながら、天井に設置してある設備を見つけた子がいました。自分で調べるからこそ、その体験は強い記憶として残ります。岩根小では、五感を使った学びも大切にしています。

3年生のすばらしかったところをもう1つご紹介。それは学習者としての態度です。授業中に校内を探し回るので、「静かに探す」ということが、絶対の約束事になります。3年生は、その約束をしっかり守って見学をしていました。

「〇年〇組、授業やってるよ。静かにしよう。」

と声を掛け合う姿も見られ、子どもたちの成長を感じました。

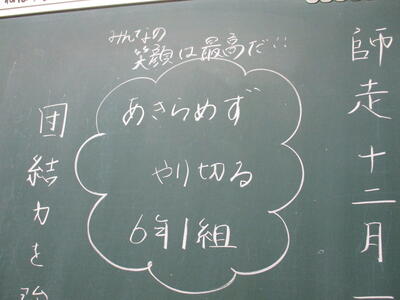

人と人をつなぐ学級会(6年)

11月30日 6年1組が校庭で元気に運動をしていました。体育?いや運動着ではないし…、そう、実はこれ「学級会」の授業です。

「学級の絆を深める集会」について話し合った子どもたち。自分たちでよりよい学校生活を目指し、自分たちで話し合い、自分たちで考え、自分たちで準備し、自分たちで運営する。すべて、自分たちで実践するからこそ、そこには学級オリジナルの文化がつくられていきます。

最初の種目はサッカーのようです。男子も女子もみんな混ざり合ってボールを追いかけます。どうしてもこの時期、男女がわかれて遊ぶことが多くなるのですが、学級会は人と人をつなげます。うまいも下手もない、ただみんなで無邪気に思い切り遊ぶことが楽しいようです。

続いての種目は「エンドレスリレー」。名前だけ聞くと,大人はめまいがしそうになる恐ろしいタイトルの遊びですが、子どもたちには大人気。ルールはいたってシンプル。2つのチームが反対側からスタートして、相手チームに追いついた時点で終了。走る順番なども子どもたち同士で考えているようです。

自然と沸き起こる飾り気のない素直な応援。マスク越しにも笑顔が伝わってきます。

そして、一昼夜に及ぶかと思われたこのレースもようやく決着。

ここで終わらないのが学級会の醍醐味です。子どもたちは、しっかりと考えています。この集会を盛り上げるために、表彰状も用意していたのです。なかなかやりますね( ^^) 。

あらためて思います。子どもは、大人がいつもお膳立てしなくてもできる存在なのだということを。必要なのは「場」と「子どもの力を信じる気持ち」だけです。

集団にはいろいろな個性があり、学年が上がれば、いつも収まりがよいことばかりではありません。でも、力を合わせるときは、全力で取り組む。こんなことを学ぶのも学校という場所です。あきらめずにやりきった子どもたちに、心からの拍手を送ります。

目標に向かって ~鼓笛練習~(4年)

11月30日 大きく息を吸い込んで~、一気に吐く!ティッシュは高く舞い上がる。

一心不乱にティッシュに息を吹きかける4年生。これは、鼓笛隊の金管楽器を目指す子どもたちの練習風景です。金管楽器は、肺活量も必要ですし、細く鋭く息を吐き出す技術も求められます。金管楽器のパートを手にするために、一生懸命に練習をしていました。

「うまい!!!」

先生に力強くほめられると、もっともっと高くティッシュを吹き上げようとがんばっていました。そんな素直さも4年生のかわいいところです。

目標に向かって励む4年生。難しいことに挑戦すること、本気でがんばることの大切さを、鼓笛練習を通して学んでいます。

自分のよさを知って(2年)

11月30日 子どもたちの心を育てる上で、週に1度の道徳科の授業は欠かせないものです。今日は、2年生が「個性の伸長」について考えを深めていました。教材を通して自分の考えを伝える子どもたち。互いの考えを聞き合うことは、様々な考えに触れることでもあります。

また、道徳科で大切なことは、今までの自分を見つめること。自分を振り返ることで、今よりよりよく生きようとする思いを高めることができます。

子どもたちが、自分にたくさんの長所があることに気付き、実感できるよう、日常生活でもよさを見取り、価値付けていきます。

青空にトス(5年)

11月25日 青空のもと、体育科の学習でソフトバレーボールを楽しむ5年生。時折吹き付ける強風にへこたれることなく、トスが何回続くか挑戦していました。

生き生きとした表情がいつもすてきな5年生です。