五百川小の日々

1年生の学習

夏休み明けの1年生。

真剣に学習に取り組んでいます。

国語では1学期に学習した「ひらがな50音」をクイズ形式で復習しました。

使ったノートのしまい方の振り返り、丁寧に片付けることができていました。

生活科では「みずであそぼう」の学習で水でできる遊びを考えて話し合い、遊ぶ計画をグループ毎に話し合いました。「みずでっぽう」や「いろみずあそび」「すなばにみずをながしてあそびたい」など楽しそうな意見がたくさん出ました。

夏休みを経て一回り大きくなった1年生。

これからの成長がますます楽しみです。

第2学期1日目一校時の様子

本日より学校が通常時程で本格的に始動しました。

一校時の子どもたちの様子をお伝えします。

早速、教科書を読みながら2学期の学習に取り組む学級、2学期の漢字ドリルを進める学級、夏休みの学習の成果を確認するプリントに取り組む学級、新しく入った電子黒板を使って学習する学級、朝のうちにヘチマの観察をする学級、しっかり育ったポップコーン用のトウモロコシを収穫する学級等。

どの学級の子どもたちも真剣に学習に取り組む姿がみられました。

よいスタートを切ることができています。

ひまわりも見守っています

2学期初日を終え、子どもたちは元気に下校の帰途につきました。

学校園には、ひまわり会のみなさんが植えてくださったひまわりが大輪の花を咲かせています。

ひまわりは、本校のイメージ花として体育館の壁画にもなっています。

児童にひまわりのように太陽に向かって元気に大輪の花を咲かせてほしいというひまわり会の皆様の思いを込められています。

このひまわりたちも明日のみなさんの元気に登校する姿を見守っています。

第2学期始業式

暑い夏休みを終え、本日から第2学期が始まりました。

まずは、第2学期始業式を行いました。

校長先生からは、3つのお話がありました。

1つ目は夏休み中の学習・生活の振り返りです。

「たくさん遊べたか」「宿題をやり終えたか」といった質問があり、その問いに子どもたちは元気に答えていました。これは、第1学期終業式に校長先生から出された宿題でしたが、子どもたちはその約束をしっかり守ることができたようです。

2つ目は、2学期の学校生活の取り組み方についてでした。

「自分の目標をしっかりもって生活すること」と同時に「学級のみんなで決めた目標やがんばることをみんなでやりとげること」というお話でした。

2学期はたくさんの行事があります。

五百川っ子らしく自分自身の目標と集団の目標を達成すべく根気強く取り組んでほしいと思います。

最後に、「夏休み中も学校園のお世話をしてくださっていた地域の方々の紹介とお礼の気持ちをお伝えしましょう。」というお話がありました。

いつも学校を見守ってくださっている地域の皆様に厚く御礼を申し上げます。

元気に校歌も歌いました。

始業式の後には、たなばた展の上位代表者の表彰をしました。

参加した児童のみなさんには、本日賞状をお渡ししましたので持ち帰ることと思います。

最後に生徒指導の担当より、2学期始め、「早寝、早起き、朝ご飯」の習慣を早く取り戻し、元気な体で学校生活を送れるようにというお話がありました。

第1学期終業式

今日は第1学期最終日。

全校生が体育館に集い、無事に第1学期終業式を実施することができました。

校長先生からは、次のようなお話がありました。

(1) 1学期の始めにたてためあてや目標について

①自分のめあてや目標、学級のみんなでつくっためあてや目標を振り返り、反省すること

②その反省を2学期に生かせるような見通しをもつこと

(2) 校長先生からの宿題について

①2学期始業式に元気に学校に来ること

② 各学年、学級で出された宿題を計画的に進めること

子どもたちは、真剣にお話を聞いていました。

その後、全校で校歌を歌いました。

コロナ禍で歌えなかった校歌。

1年生も1学期に音楽の時間に練習をしたので、それはそれは元気な声で歌っていました。

全校生の素敵な歌声が体育館中に響き渡りました。

終業式の後には、よい歯の書写コンクールの表彰を行いました。

最後には、生徒指導の担当から、夏休みの生活についてのお話がありました。

3つの車にお世話にならないこと。

交通事故を始め、夏特有の熱中症や花火による火災、水難事故、田んぼや畑に入っての虫取りをしたり、石や物を投げ入れたりしないことなど、その車にまつわる注意事項について指導しました。

1ヶ月間の夏休み。安全に気を付けて楽しく計画的に過ごしてほしいと思います。

2学期始めに元気なみなさんに会えることを楽しみにしています。

1学期間の感謝の気持ちを込めて

今日は縦割り清掃班による掃除の1学期最後に日でした。

子どもたちは感謝の気持ちを込めて清掃を行いました。

縦割り班は1年生から6年生までで構成された班で、異学年の子どもたちが互いに思いやり、力を合わせて活動するために組織しています。

6年生が班長となり、掃き掃除や拭き掃除、机運びや体育館のモップがけなどの仕事を分担しながら清掃しています。

清掃の始めと終わりの整列の仕方もとても上手です。

清掃中も無言で黙々と行っています。

一通り仕事を終えた班の中には、廊下にこびりついた頑固な汚れを根気強くこすりながら落とそうとする子どもたちも見られます。

今日は特にその一生懸命な姿から、1学期最後だということで感謝の気持ちを込めて清掃に取り組もうとしているのが伝わってきました。

どきどき わくわく まちたんけん(2年)

今日、2年生は、先日探検して見つけた場所をクイズにして出し合うという活動に取り組んでいました。

これまで問題やヒントをグループで話し合いながら作ってきました。

いよいよクイズ出題の日です。

子どもたちは、頭をフル回転しながら探検した時のことを思い出して問題に答えていました。

「ラーメン屋」や「精米所」、「五百川幼保園」や「神社」、「集会所」などなど。

問題を出すグループは「なんで分かってくれないの」と、問題に答えるグループは「分からない、どこ?どこ?」といったやり取りをしながら楽しそうに町探検を振り返りました。

このクイズを出し合う活動を通して相手に伝える難しさ、相手の意図を読み取る難しさも学ぶことができました。

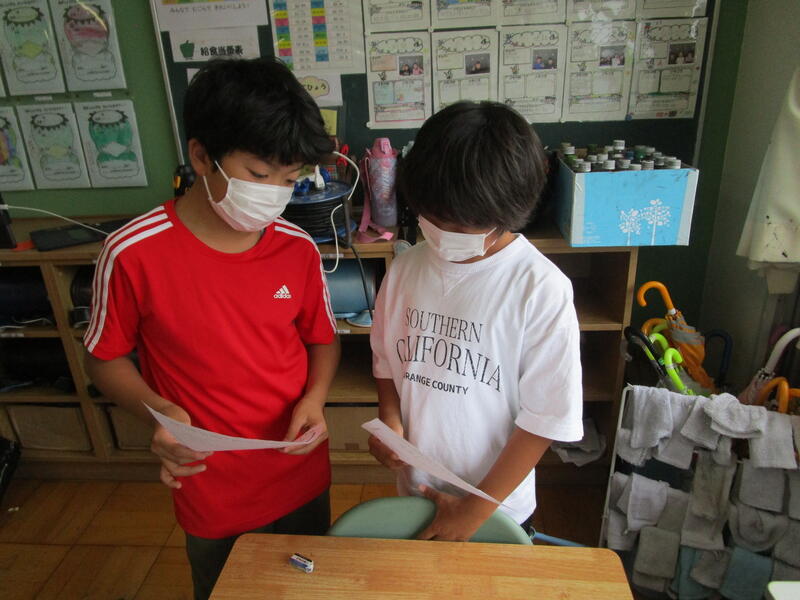

外国語活動(4年生)

今日は3・4年生が取り組んでいる外国語活動を紹介します。

3・4年生は外国語活動として英語に親しむことを主としていますが、5・6年生になると外国語科という教科として英語の基礎力の習得を目的としています。

今日の授業は4年生の外国語活動でした。

始めに歌の映像に合わせて英語で数を数えました。

ただ数えるだけでなく、「3」では「拍手」、「6」では「ジャンプ」、「8」では「しゃがむ」というように親しみながら体を使って覚えていくといった工夫をしています。

次に今日のテーマ「自分の好きな時間について伝え合おう」という活動に入りました。

What time do you like?(あなたは何時がすきですか?)

I like 3 p.m.(午後3時です。)

Why?(どうして?)

It's "Snack Time".I like sweets.(3時はおやつの時間です。私はあまい物が好きだからです。)

といった具合です。

子どもたちは、この英語で会話を練習し、意味を確かめました。

その後、自分の好きな時間と好きな理由をワークシートに書き込みました。

書き込んだワークシートをもとに先生と会話を楽しんだり、友達と会話を楽しんだりしました。

子どもたちは、自分の好きな時間や好きなことやものを伝えることにとても楽しみを感じて活動に取り組んでいました。英語で話すことに何の抵抗も、なくすらすらと会話を楽しんでいました。

学校では、このような学習3年生から行っています。

将来、グローバルな人材を育てる第一歩として外国語に親めるよう学習を進めています。

田の草取り(5年)

今日、5年生は、自分たちで田植えをした田んぼの稲の生育具合を観察しつつ、好天のもとで田の草取り体験をしてきました。

田んぼの草取りの方法を教えてくれたのは、御稲プライマルのみなさんです。

苗の間を歯車(田車)を手で押しながら草取りをしました。

田車を押すと爪が回り、土をかき混ぜて雑草の根を切り下に埋め込むしくみです。

また、田んぼに入って、手でも除草しました。

除草後の草は田んぼに植えるとよい。それが肥やしになる。ということを教えていただきました。

田の草取りを終えた後、8月6日には「まゆみ姫」という品種の収穫が始まるというお話を聞いてびっくりしました。「まゆみ姫」には「"東北一早い"新米として、本宮市に愛着を持ってもらう入り口にしたい」という御稲プライマルのみなさんの思いが込められているそうです。

子どもたちが植えた苗の稲刈りは10月に予定しています。

収穫が楽しみです。

書写ボランティア②(3年生)

本日は、3年生に2回目の書写ボランティアにおいでいただきご指導いただきました。

今日は「林」という文字で右はらいと左はらいについて学びました。

書写の先生の書く様子を間近で見せていただいたり、手を取って教えていただいたりと普段の学習ではできない体験をすることができました。

3回目は、書き初めの時期においでいただけます。

どうぞよろしくお願いいたします。

食育授業(5年生)

今日は5年生に食育ついての授業を行いました。

5年生には「株式会社 にんべん」から講師の方々をお呼びして「だし」について学びました。

まずは、「だし」といえば、「かつおだし」

「かつおだし」といえば「かつおぶし」

ということで鰹節の歴史や製造工程などについてお話をいただきました。

次に削り方のデモンストレーションを見せていただき、実際に削る体験もさせていただきました。

さらに、だしの取り方について学び、だしの飲み比べ(本枯鰹節・荒節・風味調味料)をしました。

やはり、それぞれ味の違いがはっきりしているようです。

だしは、ユネスコ無形文化遺産に認定されました。また、水に溶けだしたうまみ成分があり、さまざまな健康効果があると言われています。塩分を控えるためにも効果的です。生活習慣病について学ぶ5年生にとっては保健の学習としても役立つ内容でした。

子どもたちが、「にんべん」様からいただいた「本枯鰹節ができるまで」「かつお節だしのとり方&活用法」という資料を持ち帰りますのでご参照いただき、ご家庭でもご活用いただければと思います。

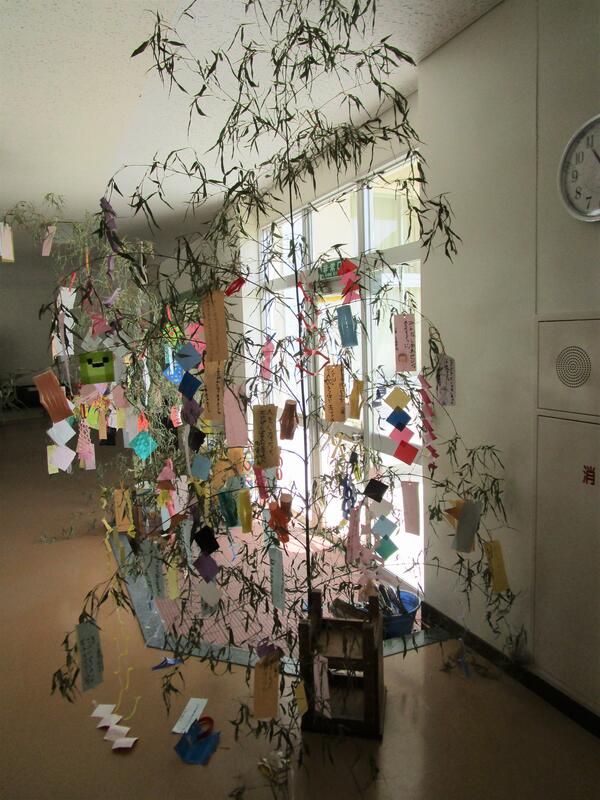

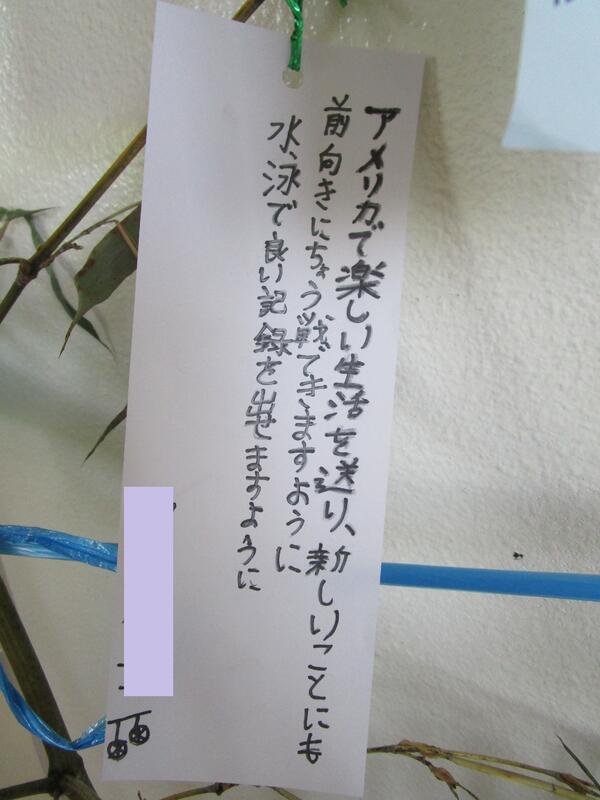

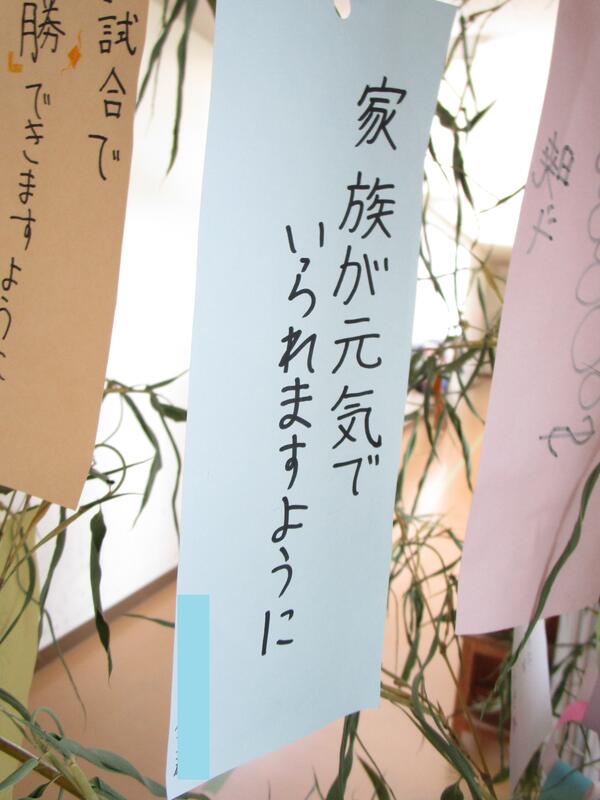

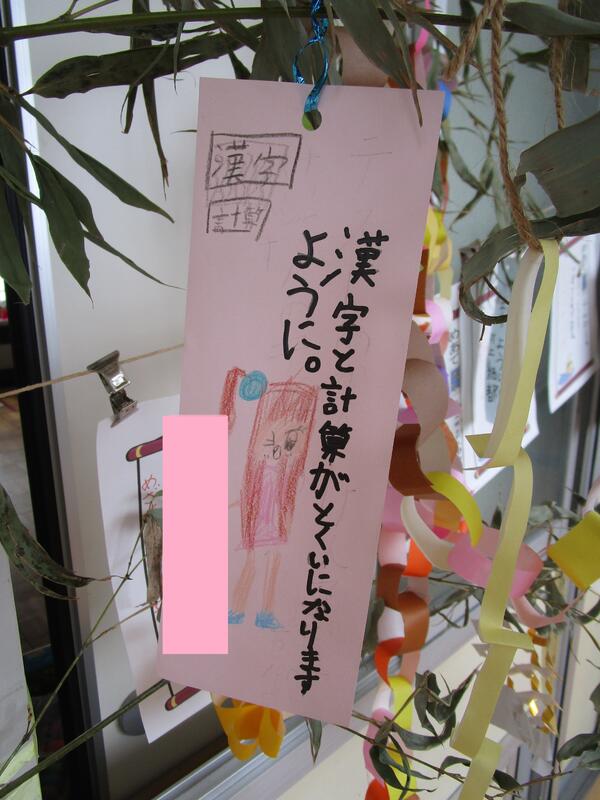

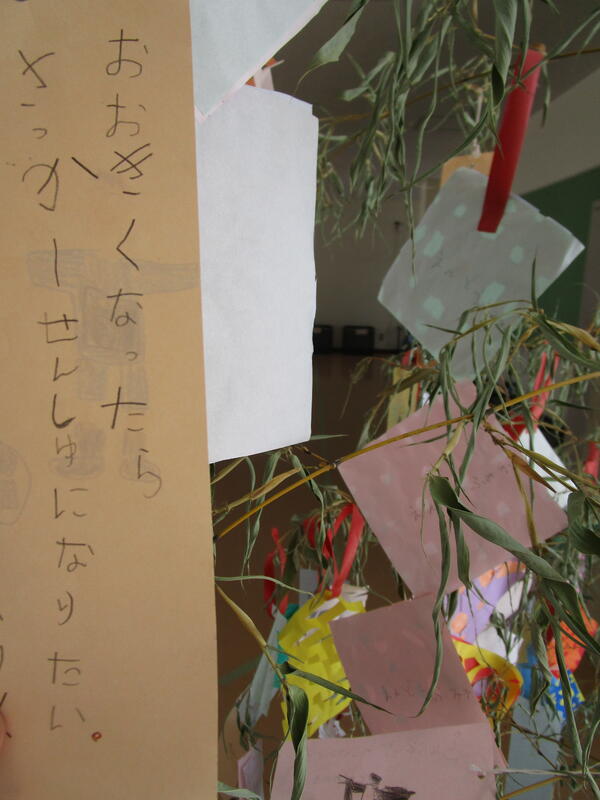

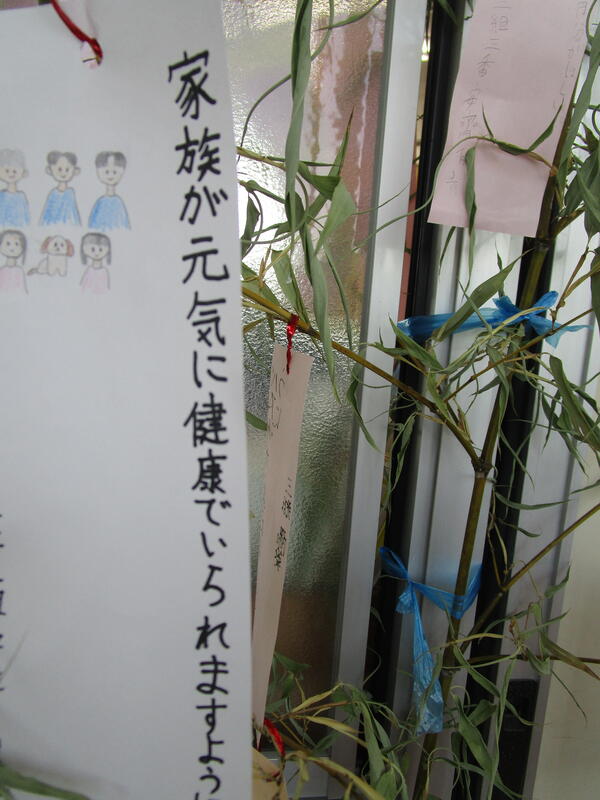

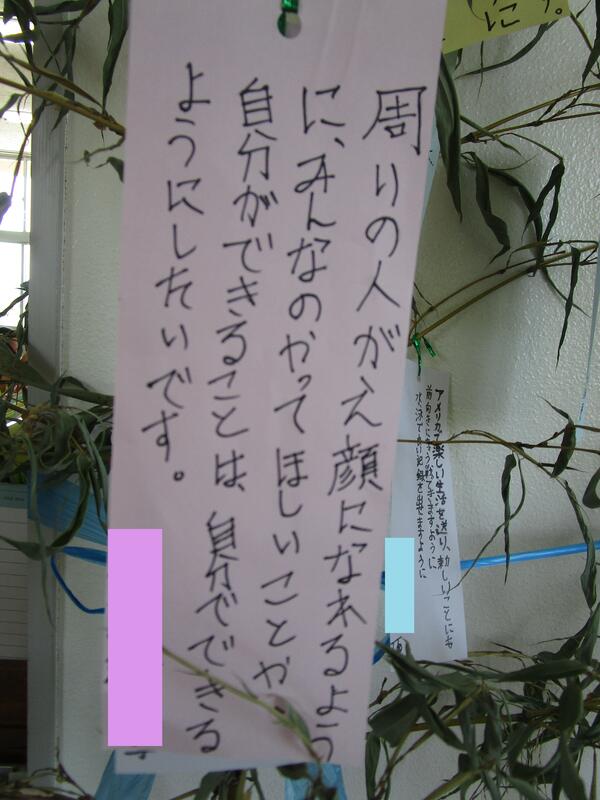

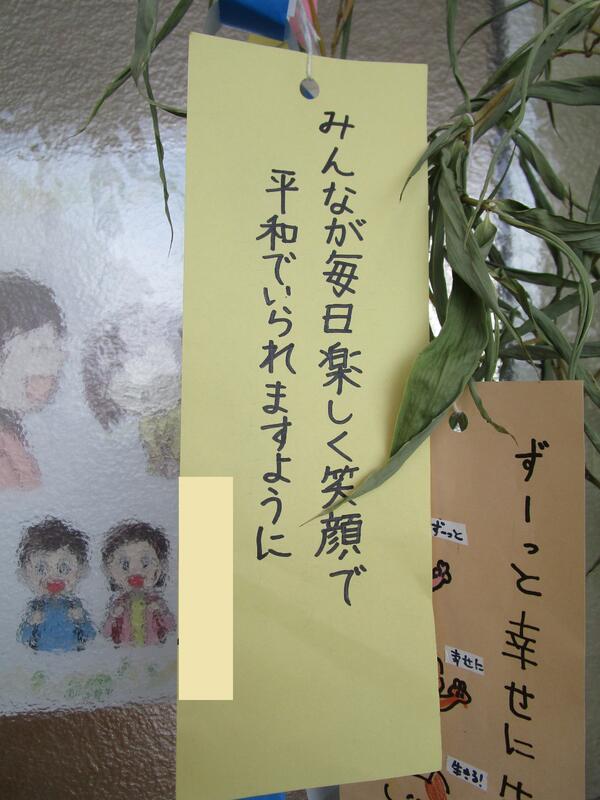

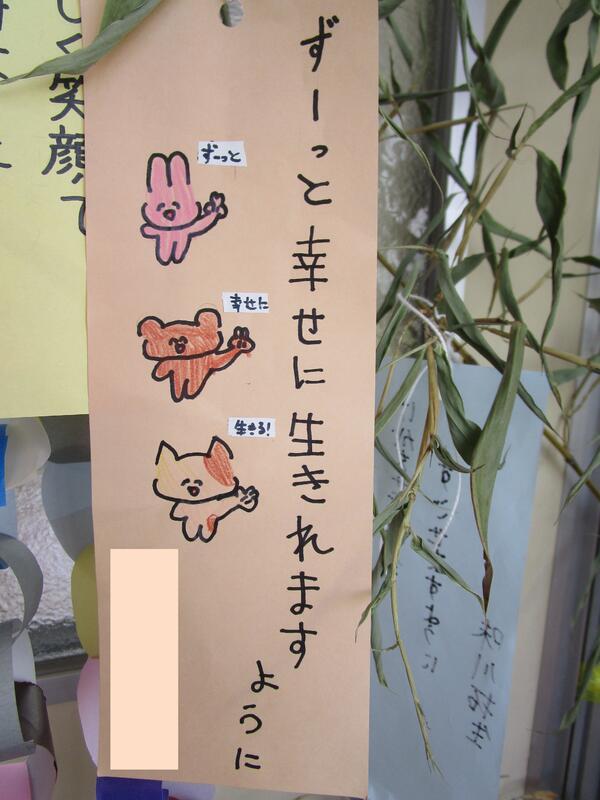

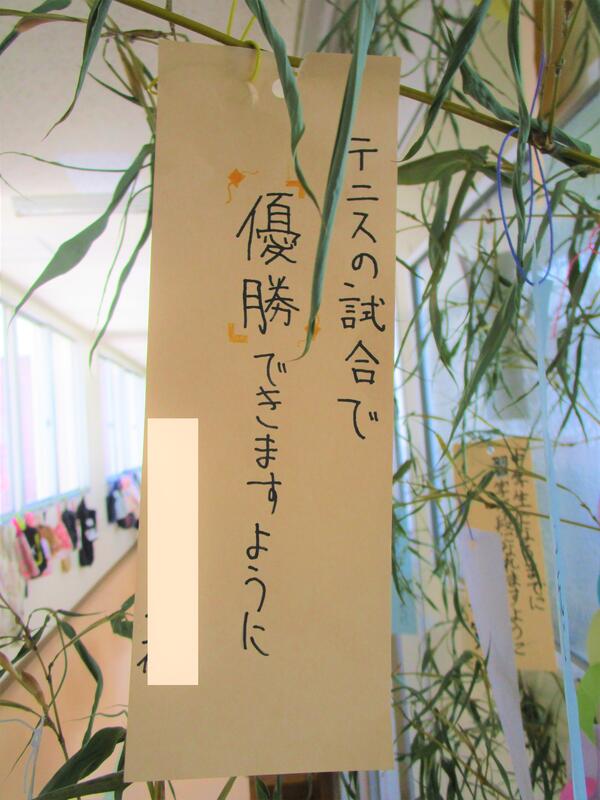

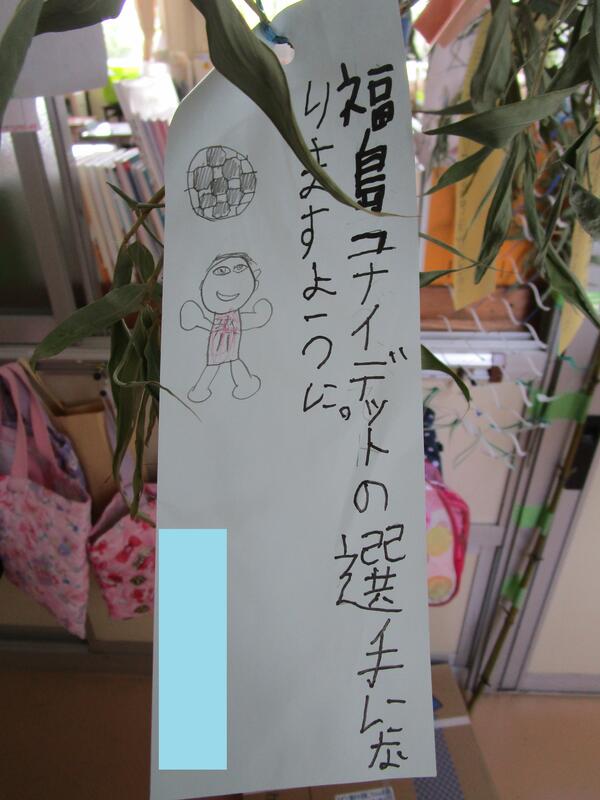

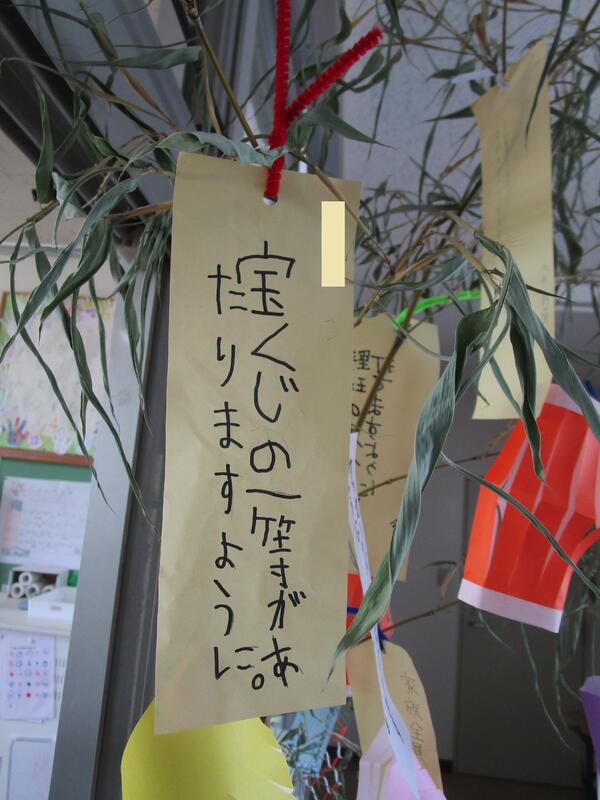

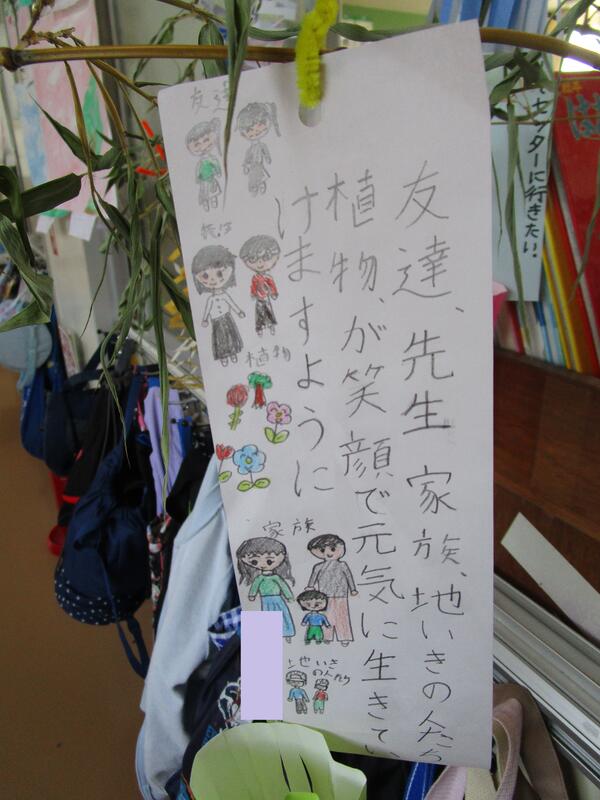

七夕です(願い事短冊より)

今日は、七夕。

本校では、毎年、地域ボランティアの後藤様にご協力いただき、本物の竹を使って七夕飾りをつくっています。

今年度も、各学級ともにきれいな七夕飾りが風に揺れています。

七夕飾りといえば願い事が書き込まれた短冊を飾ることが風習となっていますが、本校でも短冊には子どもたちの願い事が書き込まれています。

一人一人の多様な幸せと周りの人たちの幸せについての願いが込められており、ほほえましく読ませてもらっています。

願いが叶うといいですね。

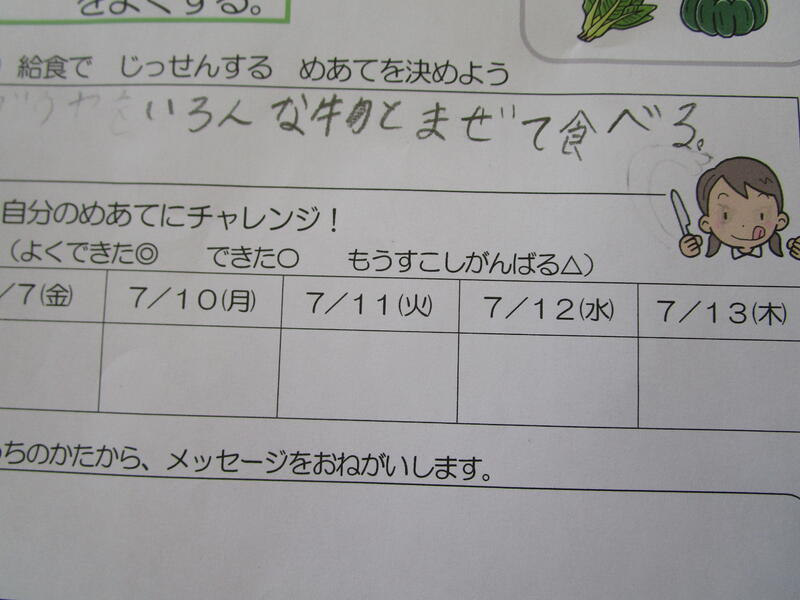

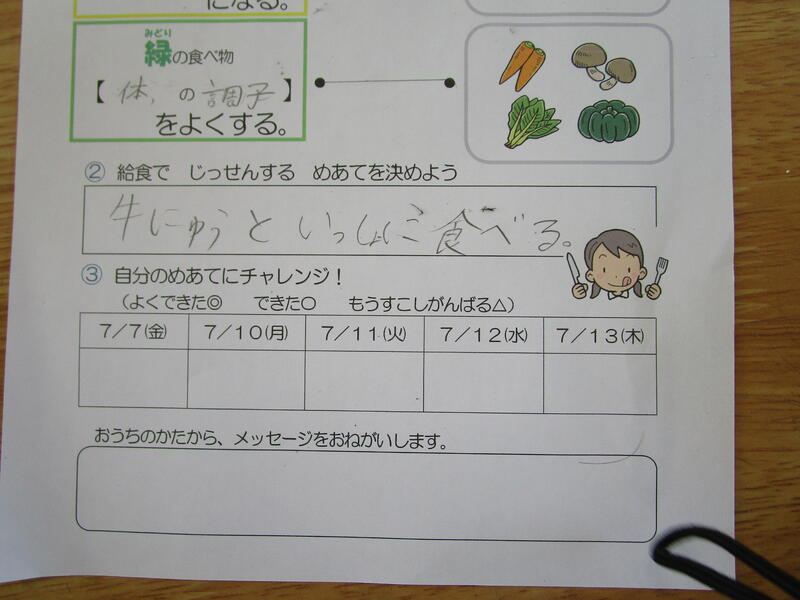

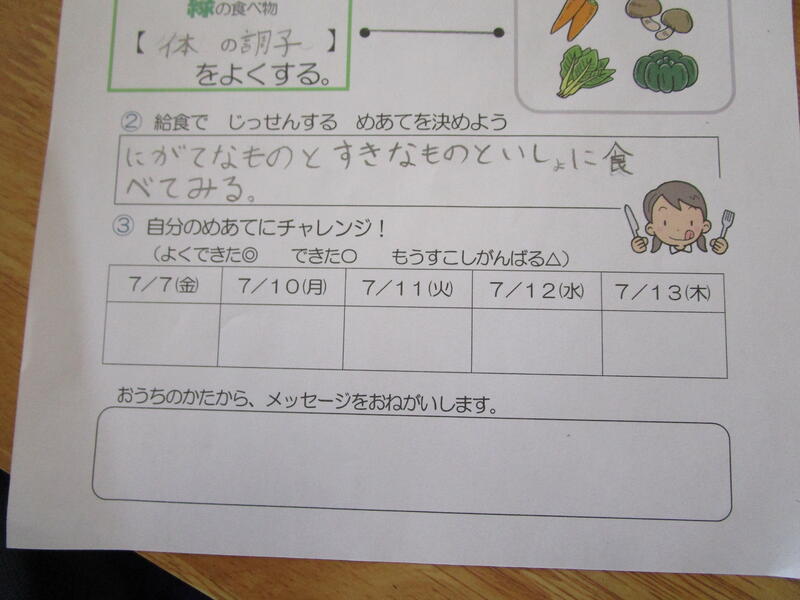

食育授業(3年生)

本日、3年生は、学級活動で食育授業を行いました。

めあては「食べ物のはたらきを知り、すききらいをしないで食べよう」です。

まずは三大栄養素について学びました。

次に、栄養をバランスよく食べるために好き嫌いをしないで食べるにはどうしたらよいかを話し合いました。

子どもたちからは次のようなアイデアが出されました。

「好きな物といっしょに食べる」

「嫌いなものから食べる」

「息を止めて食べる」

「一気に飲み込んでしまう」

「奥歯でかんで食べる」

「量を減らして少しだけ食べる」など

話し合ったことから自分ができそうなことを選んだり、考えたりして今後の取り組みを決め、ワークシートに書き込みました。

新しいアイデアを出し合っている姿、今後の自分の取り組みを書き込む姿からは、なんとか嫌いなものも食べようとチャレンジしようとする意気込みが伝わってきました。

今後、給食でのがんばる姿は、学校で見ていこうと思います。

各ご家庭におかれましても、今日の授業の様子を聞いていただくとともに、嫌いな物にチャレンジしようとする姿が見られましたら、応援、励ましをよろしくお願いいたします。

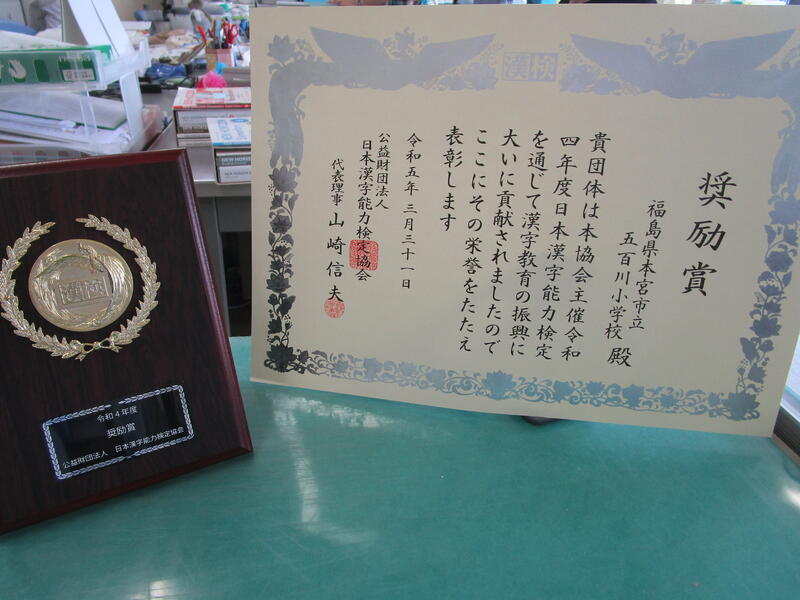

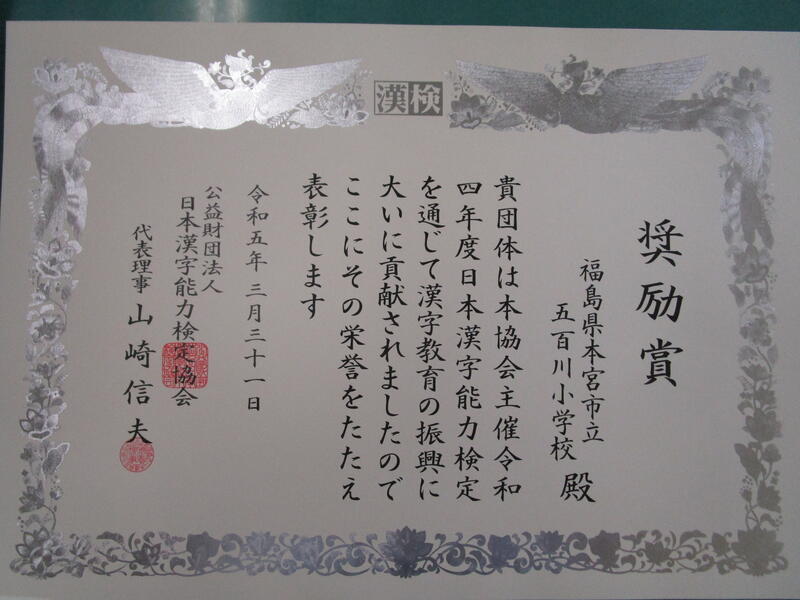

日本漢字能力検定 奨励賞

本校は、日本漢字能力検定(漢検)奨励賞をいただきました。

令和4年度(2022年度)に日本漢字能力検定に取り組んだ団体の中で、特に優秀な成績を収められた団体を称して、賞を授与されるものです。

子どもたちのがんばりの成果であり、ご家庭でご支援いただいているおかげです。

今年度も漢検に全校挙げて参加する予定です。

子どもたちのがんばりに期待しています。

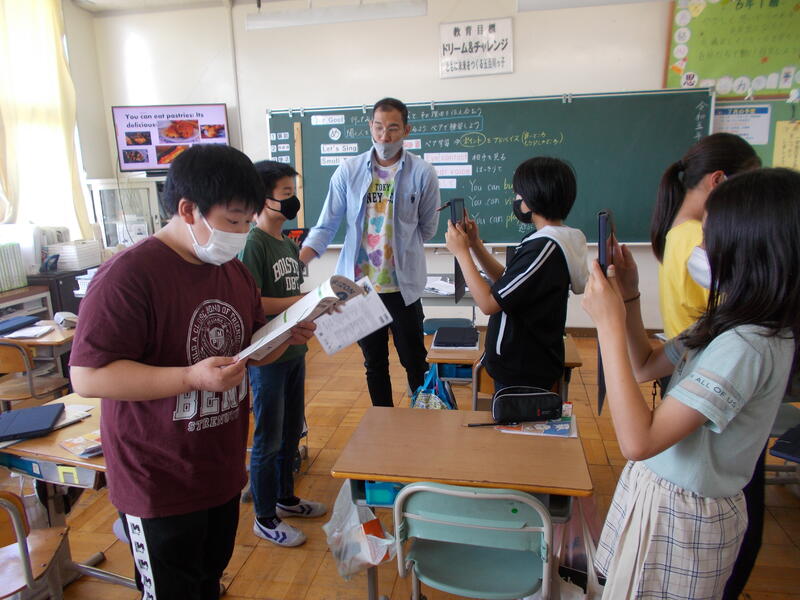

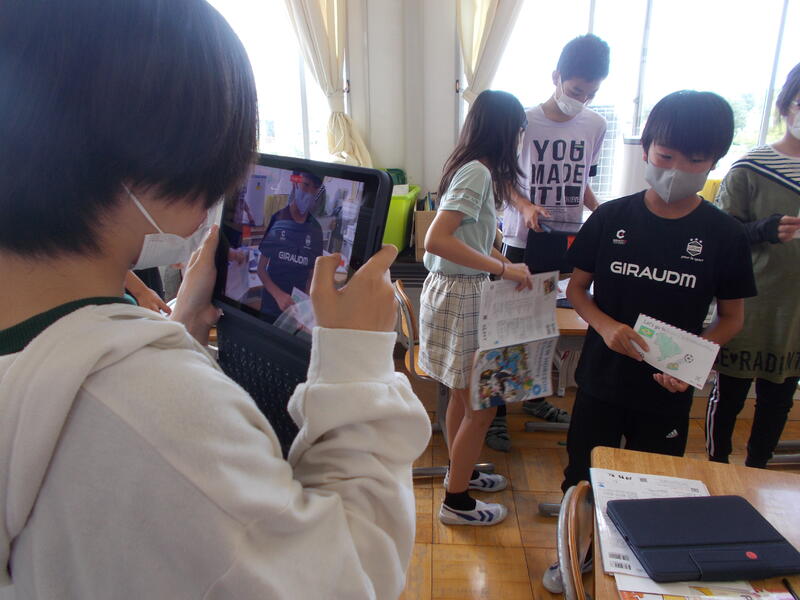

Let's go to Italy.

6年生の外国語科の授業を紹介します。

今日の授業は、自分が行ってみたい国や地域とその理由を伝え合うという学習です。

担任とALTがペアで練習する手本を見せながら伝え合うためのポイントを示しました。

ポイントは、アイコンタクト、クリアボイス、自分なりの工夫を入れることです。

まずは、行ってみたい国や地域、その理由をタブレットを使って自分で調べ、ALTに助言をもらいながら英語で表現できるよう準備しました。

いよいよ友達とペアになって紹介し合います。

子どもたちからはフランス、インド、アメリカ、韓国、イタリア、カナダ・・・などたくさんの国が挙げられました。また、行ってみたい理由としては、見てみたい遺産、食べてみたい食べ物、盛んなスポーツなどでした。

一工夫として買ってみたいものを加える子どもたちもいました。

タブレットで発表を撮影してもらい、自分の発表の様子を振り返ることもできました。

振り返りでは、今日の授業でできるようになったことや分かったこと、次にがんばりたいことなどをワークシートに書き込みました。

「その国についてもっと調べてみたい」「もっとすらすら言えるようになりたい」「もっとはっきり伝えられるようがんばる」「伝えるための資料をもっとそろえたい」など前向きな振り返りがたくさん見られました。

英語で伝え合うことに慣れてきている子どもたちです。

さらなるコミュニケーション能力の高まりを期待しています。

第3回PTA本部役員会

授業参観、懇談会終了後、PTAの本部役員の皆様によって第3回本部役員会を開きました。

今回の協議事項は、第2回PTA奉仕活動について、次年度に向けた組織(各専門員会を含む)作り、緊急時の下校体制について協議が行われました。役員の皆様からは、前向きで忌憚のないご意見をいただきました。

今日、協議された内容につきましては、今後、文書等によってお知らせいたします。

PTA本部役員の皆様、慎重審議いただき、ありがとうございました。

第2回学校運営協議会開催

本日は、授業参観に合わせて第2回学校運営協議会を開催いたしました。

協議会委員の皆様にも、授業を参観いただき、子どもたちの様子をご覧いただいた上でご協議いただこうという新たな試みです。

参観いただきました協議会委員の皆様からは、授業参観のご感想をいただきました。

子どもたちの真剣な学習態度や教師の丁寧なかかわりについてお褒めの言葉をいただきました。

その後「これからの学校に期待すること」というテーマで協議が行われました。

社会に出たときに役立つあいさつを始めとするコミュニケーション能力の大切さや地域の危険箇所、よさを伸ばす教育の推進など多岐にわたって話し合いがなされました。

このような協議会によって学校での取り組みをご理解いただくとともに学校とPTA、地域で一緒に子どもを育てるという意識が高まることを期待しています。

第2回授業参観

本日は、第2回授業参観及び学年懇談会を開催いたしました。

多くの保護者の皆様においでいただきありがとうございました。

ご覧いただきました子どもたちの学習の様子を、この週末のご家庭の話題に学校生活について話し合うタネとしていただければ幸いです。

本宮市立歴史民俗資料館

本日、6年生は、校外学習として本宮市立歴史民俗資料館に行ってきました。

歴史民俗資料館には、古墳時代中期の天王壇古墳出土の形象埴輪群など貴重な考古資料をはじめ、町内の遺跡から出土した多くの遺物を時代の流れにそって展示してあります。

6年生にとっては、次のような教師の思いと子どもたちの必要感があっての調べ学習の機会となりました。

①修学旅行に向けて総合的な学習の時間で戊辰戦争について調べていること

・本宮市の戊辰戦争とのかかわりと会津における戊辰戦争のかかわり、それぞれを調べ、当時の出来事を主体的に学んでほしい。

②日本の歴史を学び始めたこと

社会科で学んでいる日本の歴史と本宮市の歴史を結びつけながら見つめることで歴史を身近なことに感じてほしい。

今日の学習を今後の学びに生かしていってほしいと思います。

子どもたちは資料を食い入るように見入ったり、職員の方の説明を真剣に聞いたりしていました。

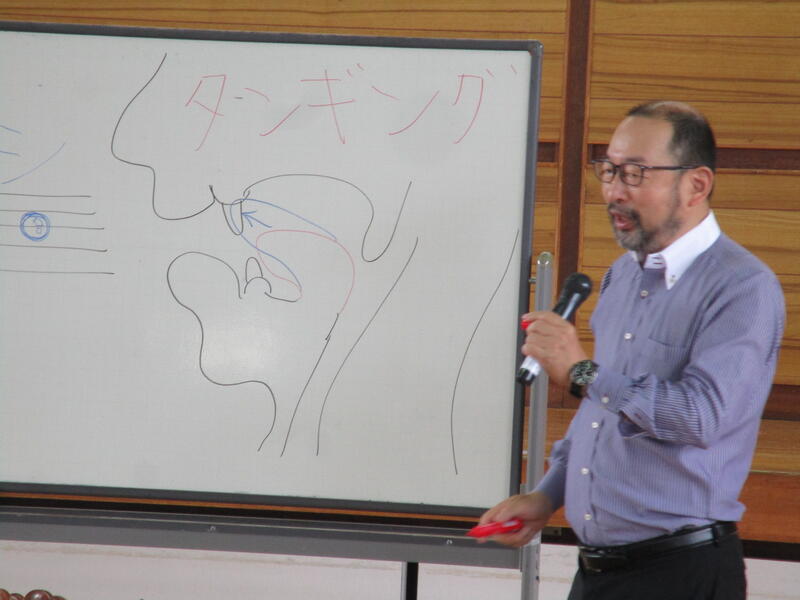

リコーダー講習会(3・4年)

本日、3・4年生は、外部講師の先生を迎え、リコーダー講習会を行いました。

講師の先生が3年生が使っているソプラノリコーダーを演奏してくださったり,持参してくださった小さなソプラニーノリコーダーや大きなアルトリコーダーを演奏してくださったりしました。

子どもたちの知っている曲を曲想にあったリコーダーで演奏してくださったり、タンギングを使ったあいさつも教えててくださったりと子どもたちは大盛り上がり。

楽しくて素敵な演奏を聴かせていた。

教室に戻った子どもたちは「先生、リコーダーを吹いてもいいですか」と意欲満々。

これから,しっかりと練習してリコーダーの演奏が得意になるようにがんばってほしいと思います

甲状腺検査

今日は、検査用のバスが来校し、甲状腺検査を行いました。

震災時福島県に住んでおり、概ね18歳以下であった方(平成4(1992)年4月2日~平成24(2012)年4月1日生まれの方)を対象に平成23(2011)年10月から甲状腺検査を実施しています。

子どもたちの健康を長期に見守ることを目的に甲状腺検査を実施しています。

小学校の検査は、今の6年生で最後になるそうです。

検査前に問診票の確認をし、受診方法の説明を受けました。

「雨水のゆくえと地面のようす」(4年生)

昨日、社会科で「生活用水」について学習した4年生。

今日は、理科で「雨水のゆくえ」について学習しました。

水の流れ方やしみ込み方に着目して、それらと地面の傾きや土の粒の大きさとを関係付けて、雨水の行方と地面の様子を調べるという学習です。

まずは雨上がりにできた校庭の水たまりの写真を見比べながら、同じような場所に水たまりができていることに着目。

次に水たまりから側溝へ水が流れていることに着目。

なぜなのかを話し合いながら予想していました。

次回は、実験器具をつかって確かめたり、観察したりします。

「はやくやってみたいな」「きっとこうなるはずだ」「土・日に家で調べてこようかな」などという声も聞かれました。

子どもたちの積極的に発表しようとする学習意欲、友達と話し合いながら学習を解決しようとする姿に感心しました。

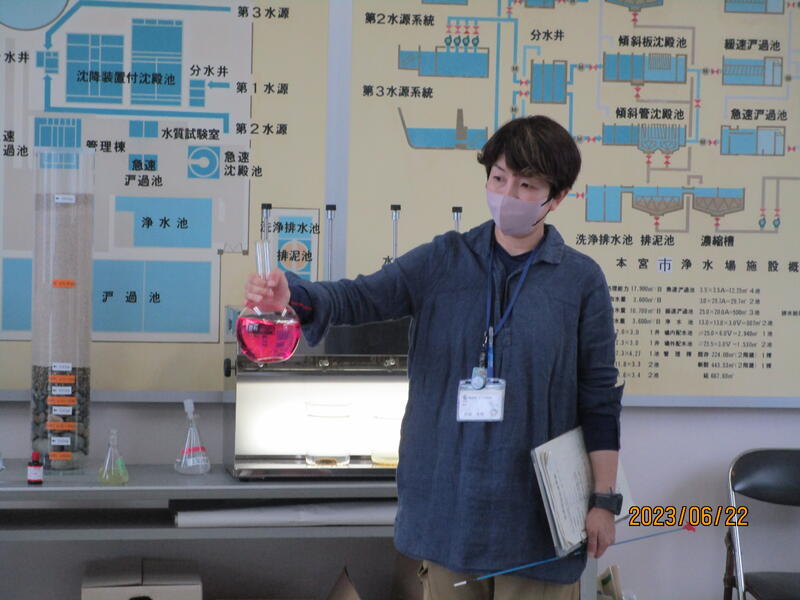

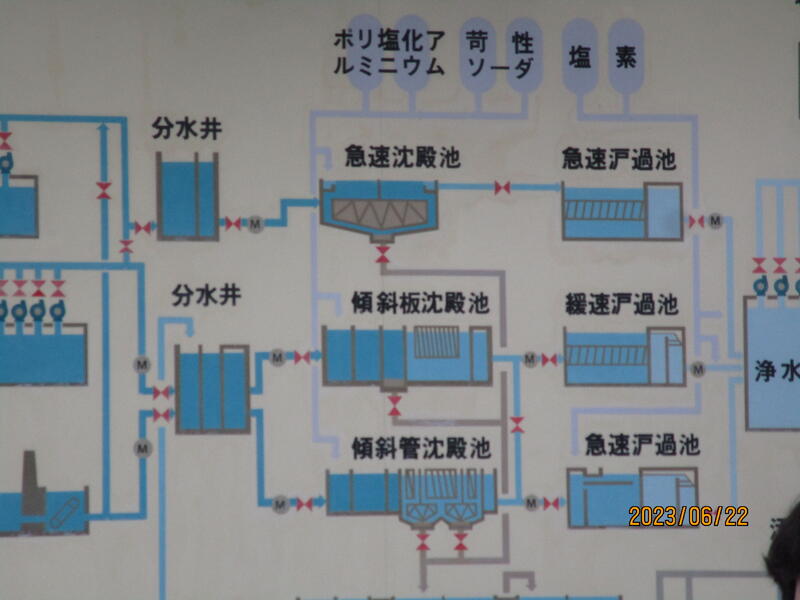

水はどこから(4年)

4年生は、社会科の学習で「住みよいくらしをつくる」という学習に取り組んでいます。

今日は、住みよい暮らしをつくるためには欠かせない「生活用水」についての見学学習に出かけました。

まずは、本宮市立石山浄水場を訪れ、水はどのようにして生活に使うことができるように、飲料水として飲めるようになるのかについて見学を通して、職員のみなさんに教えていただきました。

水は五百川の取水口から取り入れていること、災害時には給水ポンプ車がここから水を汲み給水に出かけること、浄水するための何段階かの池の役割、自然沈殿や微生物を使った浄水の仕組み、安全性を確かめる方法、各家庭に給水する方法などなど詳しく説明していただきました。

自分の家の蛇口から出る水のひみつを聞く子どもたちの表情は真剣そのもの。

浄水場の職員の皆様にも真剣に聞く態度にお褒めの言葉をいただきました。

続いて県中浄化センターへバスで移動。

こちらでは自分の家から出た水がどのように処理されるのかを見学を通して学びました。

下水処理場の役割、浄化する仕組みなど説明の後に、施設を見学させていただき、お聞きしたお話を実際に目で確かめることができました。

自分たちが使った水がどのように処理され、川へと戻されるのか、事前の学習で知識としては知ってはいたものの、あらためて目の前できれいにしていく努力や工夫を見学させていただくことにより、水をなるべくきれいにして流そうという意識が高まったようです。

子どもたちは、今回の見学学習で学んだ「水」のことをまとめた後、今度はゴミの処理について学びます。

住みよい暮らし支える社会の仕組みを学ぶ大切な機会です。

快く見学学習を受け入れてくださった本宮市立石山浄水場の職員の皆様、県中浄化センターの職員の皆様、本当にありがとうございました。

どきどき わくわく まちたんけん(2年)

2年生は前回よりも広い範囲の町たんけんをAコースとBコースに分かれて行いました。

写真を見ただけでも、普段、登下校などで見慣れた身近な場所にも様々な新たな発見があることがわかります。

まとめの学習では、自分との生活とのかかわりという視点でも見つめていきます。

今度は、人とのかかわりにも焦点を当ててまちたんけんを行う予定です。

書写ボランティア来校

今日は3年生に書写ボランティアの書道の先生にご来校いただきました。

3年生の書写から毛筆の学習が始まります。

毛筆学習導入のこの時期に筆使いを丁寧にご指導いただき、今後の学習に生かしていくというねらいです。

今後は7月と12月に継続的においでいただく予定です。

地域の方々に支えられながら子どもたちは力を伸ばしています。

水泳学習が始まりました。

本日、4年生を皮切りに水泳学習が始まりました。

4校時には4年生。

5校時には5年生がプールに入りました。

1年ぶりの水泳学習という子どももいますので、丁寧に水慣れをし、試しに泳いでみました。

今日の学習をもとに今年度の水泳学習の自己目標を立て、毎時間練習に取り組むことと思います。

水泳の学習は、努力した成果が距離やタイムとして目に見えて成長がわかりやすい学習の一つです。

学習の期間は夏休み前までの1ヶ月間あります。

力を伸ばしていってほしいと思います。

人権の花を植えました

今日、先日いただいた人権の花を花壇に植えました。

5年生が、心を込めて植えてくれました。

花と一緒に人権意識も大きく成長していってほしいと思います。

水泳学習研修

プールの準備も整い、水温、気温が規定を満たせば水泳学習を始めることができます。

そこで学習を始める前に全職員で水泳学習についての研修を行いました。

具体的な指導のイメージができるよう実際にプールサイドで行いました。

監視の仕方、指導時の留意事項、AEDの使い方、心肺蘇生法の確認、本校のプールの特徴と気を付ける点などについて本宮市教育委員会より出された水泳指導の手引きをもとに研修を行いました。

安全に楽しく、自分の目標に向かって学習に取り組めるよう準備を整いました。

いよいよ水泳学習が始まります。

金曜日の5校時

1年生は「おんがくにあわせてあるこう」

「じゃんけんれっしゃ」や「さんぽ」の曲にあわせて歩いたり、リズムの違う曲に合わせて歩いたりしながらその変化をからだを使って楽しんでいました。

5年生は体育のバスケットボールの学習に取り組んでいました。

「バスケットボールなのになぜポートボール台に乗った子どもが・・・」と思ってよく見てみると台に乗っていたのは、足をけがしている友達。

少しでも参加できるようにと、ポートボールの選択も可能にしたようです。

思いやりが伝わってくるほほえましい光景でした。

他の学年、学級も一生懸命に学習に取り組む姿が見られました。

今日は金曜日。1週間の疲れもあるのかと思いきや元気で楽しい声が校舎内に響いていました。

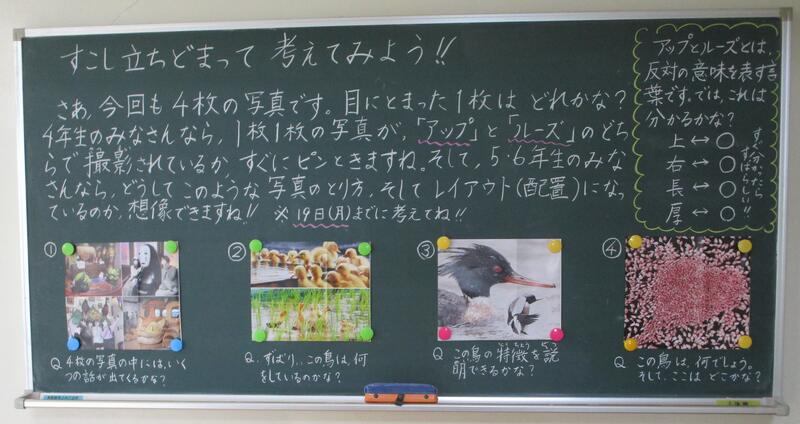

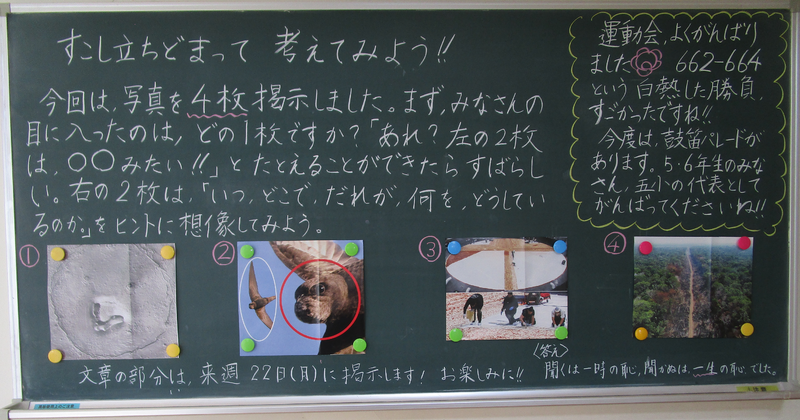

すこし立ちどまって 考えてみよう!

今回の「すこし立ち止まって考えてみよう」はこちら。

4年生の国語で学習したばかりの「アップ」と「ルーズ」。

アップで撮るにはアップで撮る理由が、ルーズで撮るにはルーズに撮る理由があることを学びました。

また、アングルやレイアウトにも理由があります。

今回は、掲示板を使って撮影者の意図を読み取る読解力を養うクイズに挑戦してもらっています。

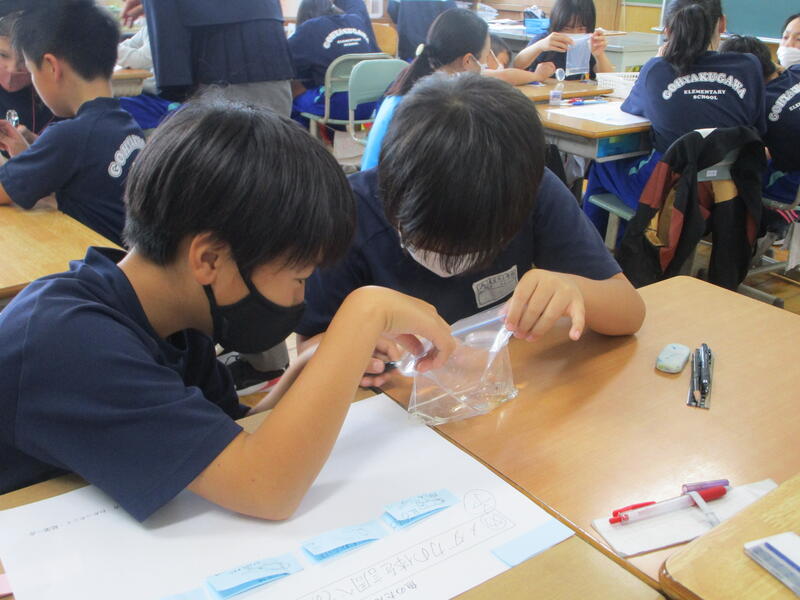

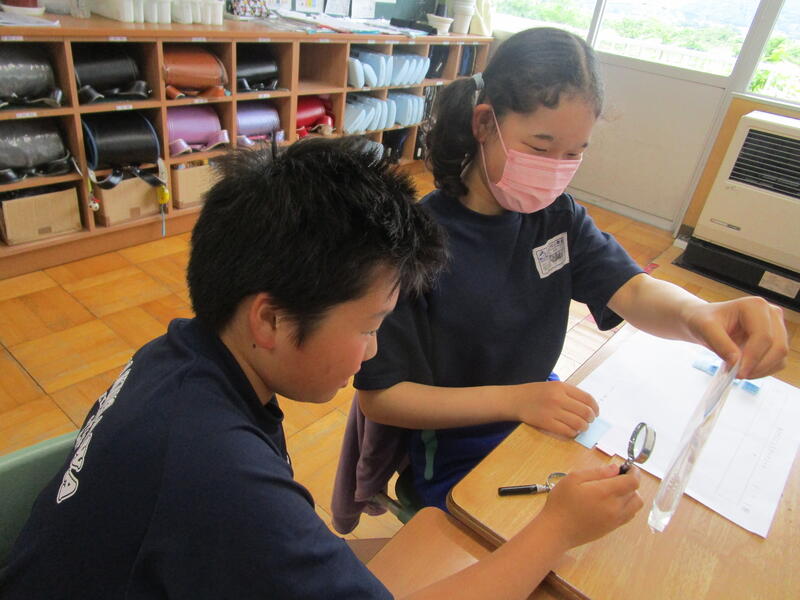

メダカの体を調べよう(5年:理科)

5年生は理科の学習で学級で飼っているメダカについての学習を進めています。

今日はメダカをよく観察しながら体のひみつをさがしました。

まずは、どんなひみつがあるかについて予想を立てました。

その予想をもとに袋に入って見やすくなっているメダカをよく観察しました。

虫眼鏡を使って、もしくは袋に穴が空くぐらいじっくり見つめる子どもたちの姿が印象的でした。

観察したことをもとに見つけたひみつを発表し合いました。

最後に教科書で自分たちが見つけたひみつを確かめたり、見つけられなかった体の特徴を調べたりしました。

まずは、自分で調べてみて、見つけ出せたものと見つけ出せなかったものを確認するという活動によって子どもたちが主体的に楽しく学ぶ姿を見ることができました。

これからもメダカの学習は続きます。産卵やたまごの成長など命について学ぶ機会となります。

5年生のみなさんには、これからも大切にお世話してあげてほしいと思います。

人権の花をいただきました

本日、本宮市の人権擁護委員の皆様から人権の花をいただきました。

人権の花運動は、おもに小学生を対象とした啓発運動で、昭和57年度から実施されているそうです。

学校に配布した花を、こどもたちが協力し育てることによって生命の尊さを実感し、その中で豊かな心を育み、優しさと思いやりの心を体得することを目的としています。

これから、これから子どもたちとともに大きく育てていきたいと思います。

アサガオに追肥しました(1年生)

梅雨の晴れ間。

1年生は、生活科の学習でアサガオに追肥しました。

こどもたちは、土を準備し、種をまき、水をあげています。芽が出て、双葉が開き、本葉も大きく育ってきました。

これからツルをぐんぐん伸ばし、大きくてきれいな花を咲かせることでしょう。

花を咲かせたとき子どもたちはきっと大喜びのはずです。

アサガオに触れることにより、諸感覚を働かせてかかわったり,育て方を友達に聞いたり,図鑑で調べたりして植物のお世話体験をしています。

そして、お世話体験を通して、アサガオは自分と同じように生命をもっていることや生長していることに気付いてほしいという思いもあります。

PTA環境美化活動

今朝は、PTA環境美化活動を行いました。

コロナ禍により、ここ数年実施できずにいた活動を本日開催できたこと、早朝にも関わらず、たくさんの保護者、児童のみなさんに集まっていただき実施できたことをとてもうれしく、ありがたく思いました。

おかげさまで校地内が見違えるほどきれいになりました。

本当にありがとうございました。

1年生を迎える会

今日は児童会が中心となって1年生を迎える会が行われました。

学校生活にも慣れ、登校班、縦割り清掃班で顔なじみとなれたところで迎える会を開き、より楽しく仲良くなれる会にしたいという思いを込めてこの時期に実施しました。

事前に贈られていた6年生の手作りの招待状のとおり、並んで体育館の入口まで移動する1年生。

緊張した面持ちで入場のタイミングを待っていました。

いよいよ普段、お世話になっている上級生に迎えられ、1年生が入場しました。

花のアーチを持っているのは3年生です。

体育館は1年生を思って会を盛り上げようと4年生が飾り付けました。

まずは、児童代表の6年生が歓迎の言葉を発表しました。

1年生が縦割り班(ひまわり班)に招待されると、まず、5年生手作りのひまわりのペンダントがプレゼントされました。

その後、みんなで楽しく学校クイズや全校じゃんけん大会で盛り上がりました。

校歌を全校生で歌いました。1年生は2年生がつくってくれた校歌の歌詞カードを見ながら一緒に歌ったり聞き入ったりしていました。

最後には1年生からお礼の言葉がありました。

とても楽しい時間を過ごすことができました。

今日の集会をきっかけに全校生がもっと仲良く協力して学校生活を送ることができることを期待しています。

会を企画・運営してくれた代表委員会のみなさん、ありがとうございました。

あわせるとふやす(1年生算数)

今、1年生はたし算の学習に取り組んでいます。

1年生のたし算では「あわせる」と「ふやす」という考え方を学びます。

前回までは2量を「あわせる」という学習をしました。

今日は、もともとある量に「加える」「ふやす」という考え方を学びました。

もともと水槽に金魚が5ひきいました。男の子が3びきいれました・・・

式は5+3=8

これまで同様たし算でできます。

しかし、ブロックの操作の仕方が変わるということをとなりの友達と話し合いながら発見した子どもたち。

2つの量を「あわせる」のではなく、「あとからふやす」と考えると確かにブロックの動かし方が違います。

そして「あとからふやす」もたし算でできるということがわかりました。

ノートも上手にとることができるようになってきました。

入学して2ヶ月が過ぎます。毎日、友達とのかかわりを大切にしながら、丁寧に学習を進めています。

南達方部小学校交歓陸上競技大会 表彰

今日は、ふれあいタイムの時間に全校集会を開き、南達方部小学校交歓陸上競技大会の表彰を行いました。

緊張の面持ちで表彰される6年生。

表彰されたみなさんに大きな拍手が送られました。

その後、入賞したみなさん、自己記録を更新したみなさん、全力を出し切った6年生のみなさんに全校生から惜しみない拍手が送られました。

防犯教室(全校生)

今日は、全校で防犯教室を実施しました。

まずは放送で校長先生から防犯について気を付けることを2つお話いただきました。

自分の命を守るための大切な学習です。

全国では様々な事件が起こっています。不審者が学校に入ってくるという場合もあります。

そんなときに自分の命を守るために今日の防犯教室で一つでも新しいことを身に付けてほしいと思います。

登下校中に不審な人に出会ってしまったらという学習もします。

地域には、登下校中のみなさんを見守ってくださっている方々がたくさんいます。

草むしりをしながら、散歩をしながらといった「ながら見守り」の方もいらっしゃいます。玄関先で見守ってくれている人もいます。

地域の方々に出会った人には、まずは、あいさつをしましょう。

その上で、「あれ?おかしいな!」と思ったときは、お家の人や学校の先生にお話ししてください。

その後、教室では防犯のために気を付ける具体的なお話を聞いたり、ロールプレイなどで不審者への対応の仕方を疑似体験したり、映像資料を見たり、防犯ブザーの使い方について説明を受けたりしました。

今日学んだことをいかす機会がないことが一番ですが、もし不審者などに出遭ってしまったら今日の学習を思い出し、落ち着いた対応をしてほしいと思います。

プール清掃

今日は6年生がプール清掃を行いました。

プールの中で磨き上げる係、水を汲んでまく係、プールサイドの雑草を抜く係に分かれてチームワークよく掃除してくれました。

これで、全校生が楽しみにしているプールの学習を始められます。

6年生のみなさんありがとうございました。

6年生も自分たちが掃除したプールに入るというのは喜びもひとしおのことと思います。

楽しい水泳の学習がもうすぐ始まります。

出張おはなし会(1・2年生)

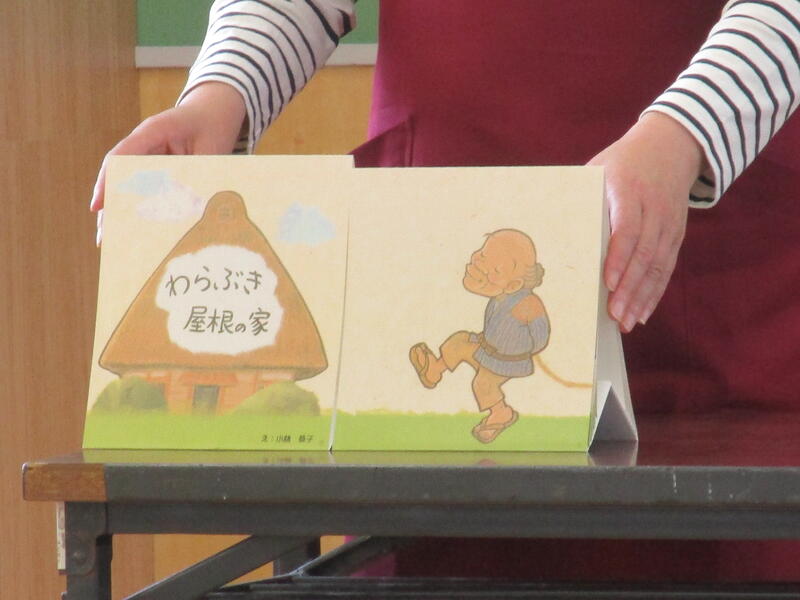

今日は、しらさわ夢図書館の職員と読書ボランティアの方々がおいでになり、1・2年生に出張おはなし会を開いてくださいました。出張おはなし会というのは、本宮市内の保育所、幼稚園、小学校などへ図書館の司書やボランティアが訪問して、絵本の読み聞かせなどをしてくれる活動です。

今日は、かみしばい、ビック絵本、パネルシアター、ちょっと変わったところで積み重ね絵本というもののの読み聞かせもしていただきました。

子どもたちは興味津々で身を乗り出して聞いていました。

間には、指遊びも教えていただきました。

本は心の栄養とも言われています。

各ご家庭におかれましても、本HPの写真をきっかけに今日のお話を聞いていただくとともに、引き続き読み、寝る前の聞かせや子どもたちとともに読書など、本に親しむ時間を大切にしていただきたいと思います。

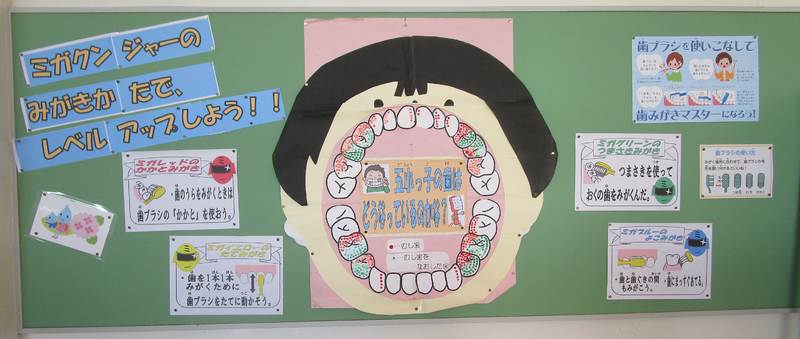

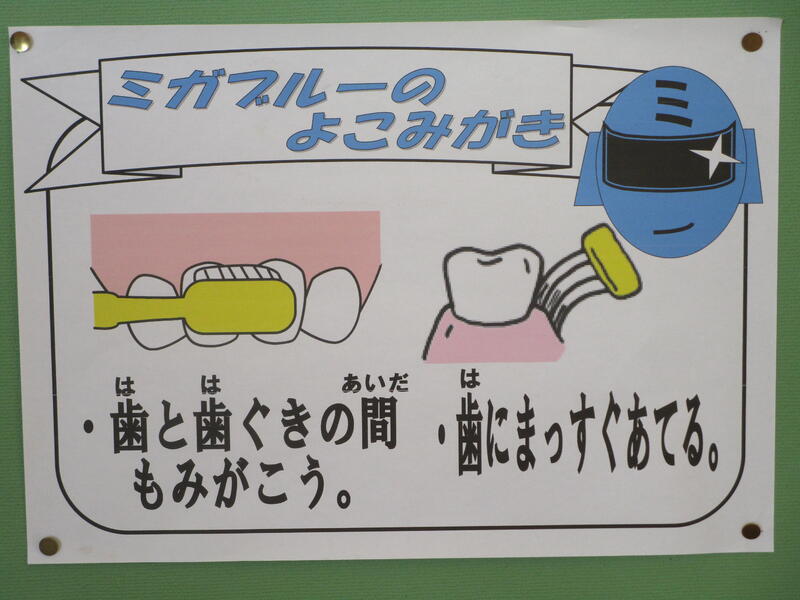

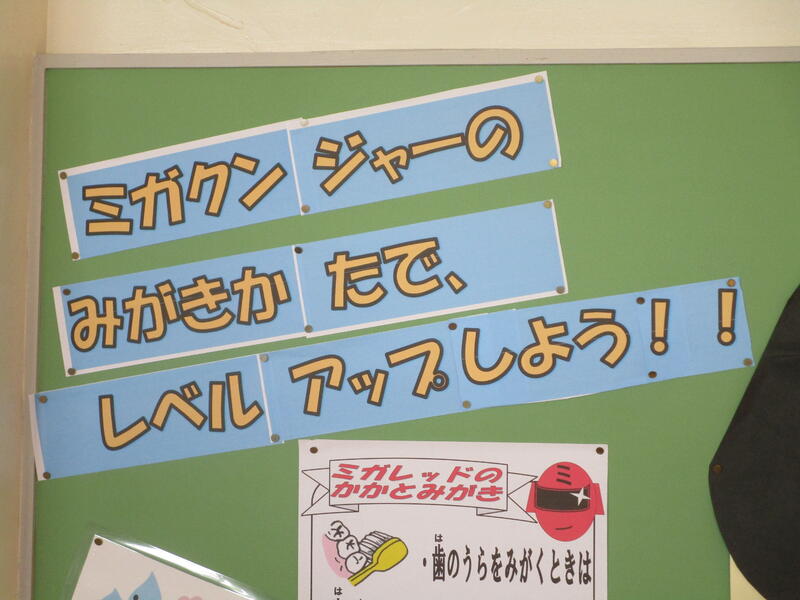

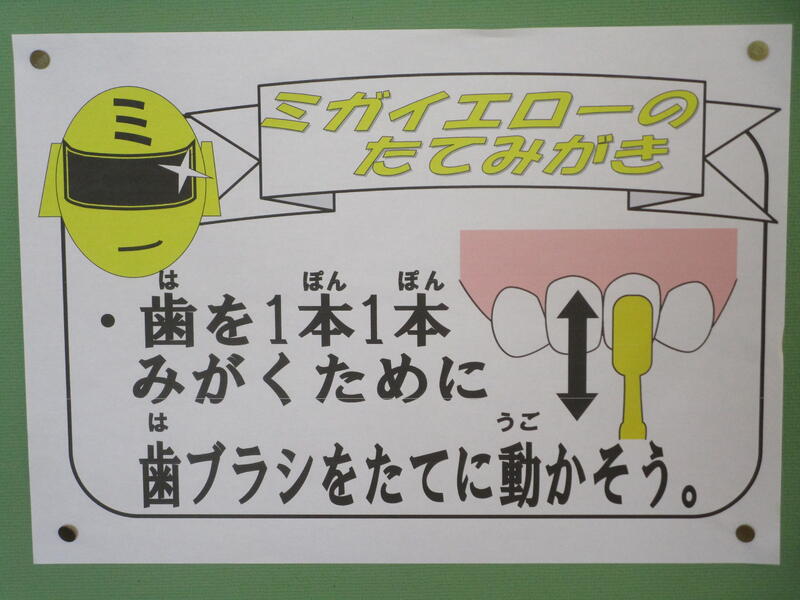

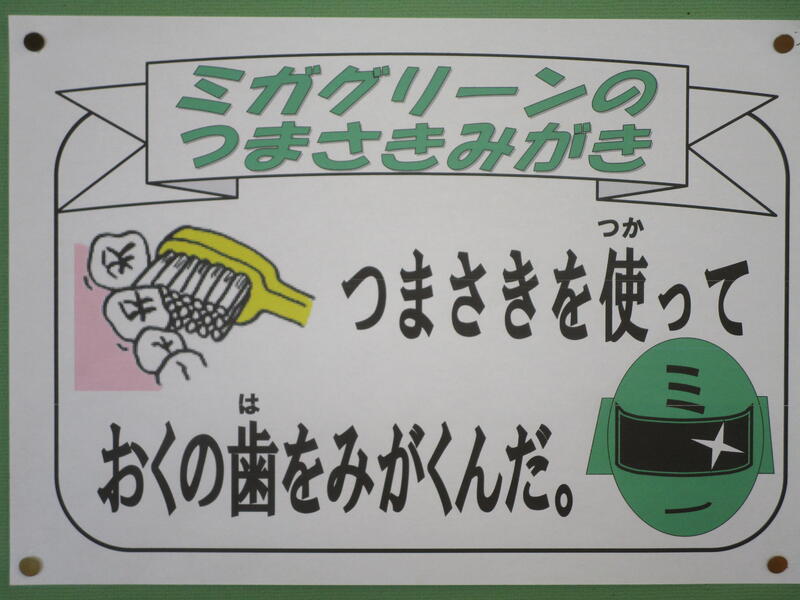

歯と口の健康習慣

6月4日は「むし歯予防デー」です。

虫歯予防の重要性を知ってもらうために、2001年に制定されたそうです。

日付は「ム(6)シ(4)」と読む語呂合わせが由来です。

なお厚生労働省は、6月4日から6月10日までの1週間を「歯と口の健康習慣」としています。

本校でも、昇降口にむし歯予防を呼びかける掲示をしています。

機会があればご覧いただき、ご家庭でも歯みがきの仕方やむし歯の治療、歯の健康について話し合うきっかけとしていただければと思います。

新体力テスト

今日と明日の2日間で新体力テストを実施しています。

新体力テストの歴史を紐解くと、昭和39年(1964年)の東京オリンピック開催を機にはじまった運動能力や体力を測る「体力テスト」が基となっています。

平成11年(1999年)より「新体力テスト」という名称に変更されました。

名称変更にともない、テスト種目も追加や廃止など一部変更されています。

現在小学校で行われている新体力テスト(スポーツテスト)には、全部で8つの種目があります。

握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、立ち幅跳び、20mシャトルラン、50m走、ソフトボール投げです。

1年生の50m走の様子。全力で取り組んでいる様子が伝わってきます。

20mシャトルランは1・2年生は数えるのが難しいので5・6年生に数えてもらっています。

このような場面でもかかわりを大切にした活動ができるよう工夫しています。

1年生も大きな1号ソフトボールでボール投げに挑戦しました。

結果は、ご家庭にお伝えします。子どもたちの体力について考える機会としていただければと思います。

社会科校外学習(3年)

本日3年生は、社会科で校外学習に出かけました。

主な公共施設の場所と働き、古くから残る建造物の分布などについて、観察・調査するのが目的です。

歴史民俗資料館での見学の様子

本宮中央図書館での見学の様子

本宮駅での見学の様子

今後は、調べたことを白地図や文などにまとめていく予定です。

縦割り清掃開始

今日から縦割り班での清掃を始めました。

6年生は、班長となり、初めての縦割りの清掃となる1年生をⅠ教室までお迎えに行き、自分の掃除場所まで連れて行ってあげました。

その間は、副班長が班員を並ばせ、静かに始まりの合図を待ちました。

いよいよ清掃開始。

その間は、副班長が班員を並ばせ、静かに始まりの合図を待ちました。

いよいよ清掃開始。

はじめての清掃場所に戸惑いながらも、掃き掃除や拭き掃除などに取り組んでいました。

今日から始めたということで不慣れな点もありますが、今後は、班長さんを中心に学校の隅々まできれいにしてほしいと思います。

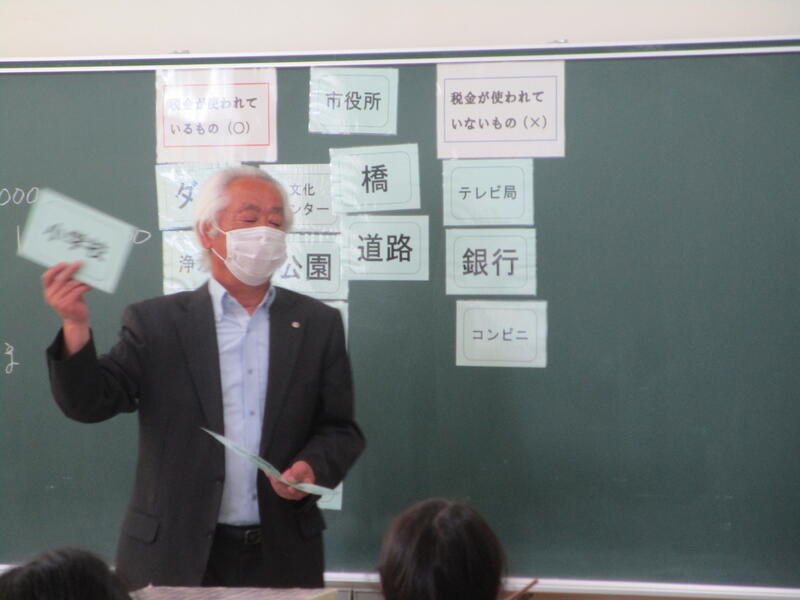

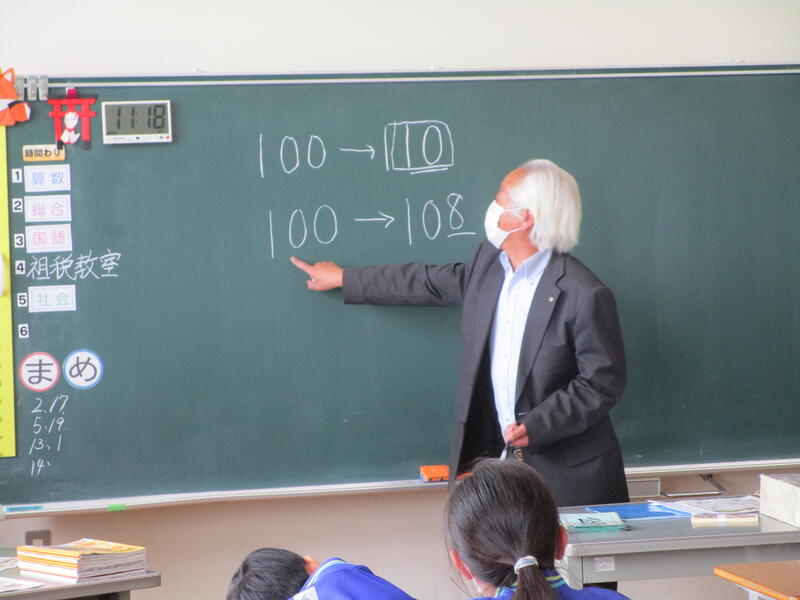

租税教室(6年)

本日、6年生は税の仕組みや税が社会に果たす役割について正しい認識を持ってもらう活動として、税理士に学校においでいただき、租税教室を実施しました。

100円のボールペンを買うと税金はいくらになるか、100円の食べ物を買うと税金はいくらになるのかという話から税金の流れまでをテキストを使って説明していただきました。

その後、税金がなくなると社会にどんな影響があるのかという内容のDVDを見たり、税金でできてる物や仕事とそうでない仕事の分類をしたりしながら税金は社会の様々な機関や場面で活用されていること、税金がなくなると公共のサービズが受けられなくなり、生活に大きな支障をきたすことを理解することができました。

最後には1億円の重さを実感するとともに、学校の建設費、アクアマリンふくしまの建設費などがその1億円の何倍かを聞き、驚いていました。

社会で生活するためには税金のことを知っておくことはとても重要なことです。

今後、中学校、高等学校でも租税教室は行われるとのことです。

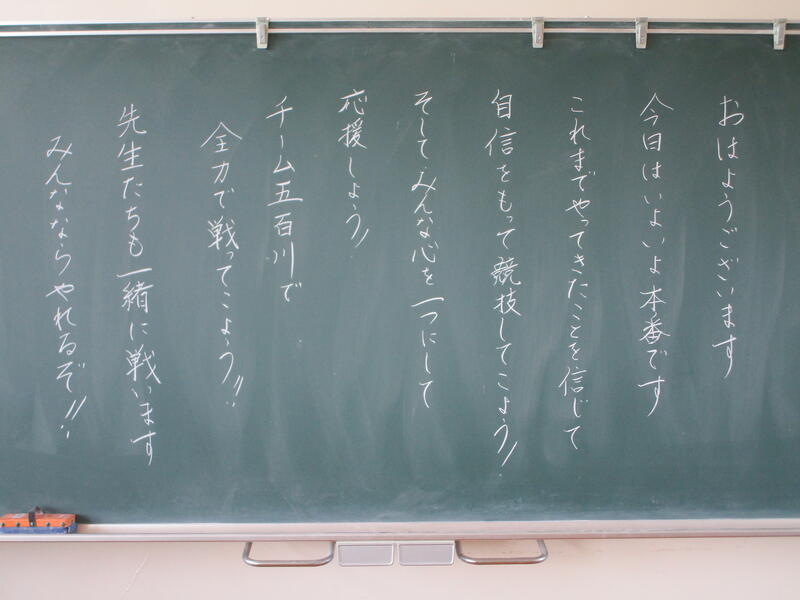

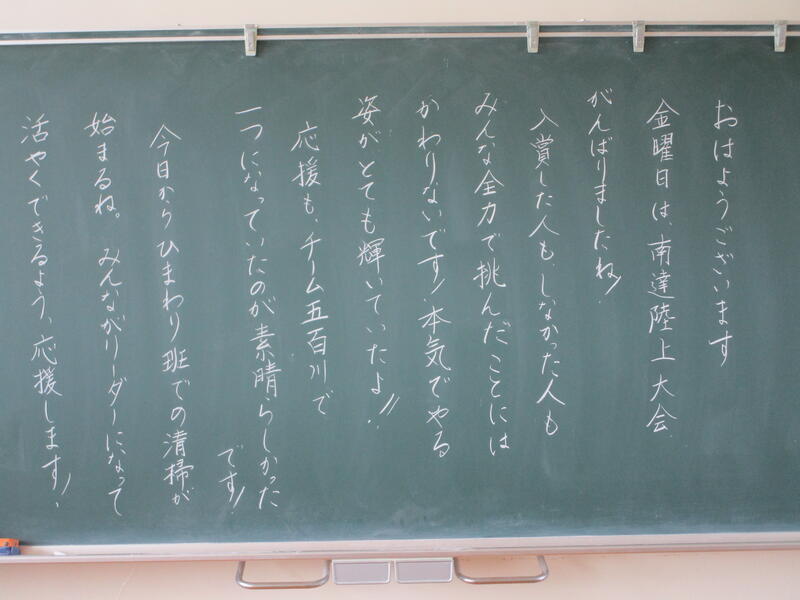

南達方部小学校交歓陸上競技大会

本日は6年生が南達方部小学校交歓陸上競技大会に参加しました。

担任の先生方の熱いメッセージに背中を押され、学校を出発しました。

いよいよ大会が始まりました。五百川っ子の大躍進が始まりました。

最終種目、4×100mリレーが始まります。円陣を組んで心を一つに。

自己記録を更新した子どもたちがたくさんいたようです。たくさんのみなさんが入賞を果たしました。

保護者の皆様、子ども達が全員元気に大会に参加できるようご支援、励ましをありがとうございました。

また、PTA本部役員の皆様、児童待機場所のテントの設営、撤去のご協力ありがとうございました。

6年児童にとって小学校生活の忘れられない1日となりました。

ひまわり班顔合わせ

今日は、お昼の時間にひまわり班の顔合わせをしました。

ひまわり班は1年生から6年生10名程度が1つの班となり、昼のふれあいタイムの時間に一緒に遊んだり、縦割り班で清掃を行ったりするための班です。

早速、最高学年の6年生が、班の番号が書いてあるカードをもって班のみなさんをお出迎え。

自分の班の1年生をお迎えにも行きました。頼りになるリーダーです。

始めに担当の先生から、ひまわり班についての説明や上手に活動するためのコツなどのお話がありました。

次に各班に分かれて班長さんを中心に自己紹介をしました。

さらに記念撮影。

最後に縦割り班清掃を始めるにあたってお話を聞きました。

縦割り清掃は来週から始まります。

ひまわり班(異学年の交流)は、新型コロナウィルス感染予防のために実施できずにいた活動でもあります。

高学年はリーダーとして成長できる機会となります。

中学年、低学年はリーダーのお話をよく聞いて力を合わせてよりよい活動をしていってほしいと思います。

南達方部小学校交歓陸上競技大会選手壮行会

今日のふれあいタイムの時間に南達方部小学校交歓陸上競技大会選手壮行会が5年生主催で開催されました。

校長先生からの励ましの言葉、選手紹介、児童代表励ましの言葉、お礼の言葉と児童が主体となって全校生で6年生を激励しました。

今日の応援を背に、大会当日も自己ベストを目指して全力を尽くしてきてほしいと思います。

すこし立ちどまって 考えてみよう!

写真資料から多様な見方ができる楽しさを伝えたり、写真資料から記事の内容を5W1Hを視点に想像したりすることで読解力や文章表現力を育みたいと考えました。

楽しみながら、子どもたちの力を育もうと掲示板づくりにも工夫をしています。

遊具点検

本日、市の委託を受けて福島工業所の作業員の方々が来校し、ぶらんこ、すべり台、 鉄棒、、うんてい、シーソー、ネット遊具、 ジャングルジム等の遊具の点検しました。

一つ一つたたいて音を確認したり、根本が腐っていないか掘って確認したりしました。

毎日楽しく遊ばせてもらっている遊具たちの安全を確かめることができました。