五百川小の日々

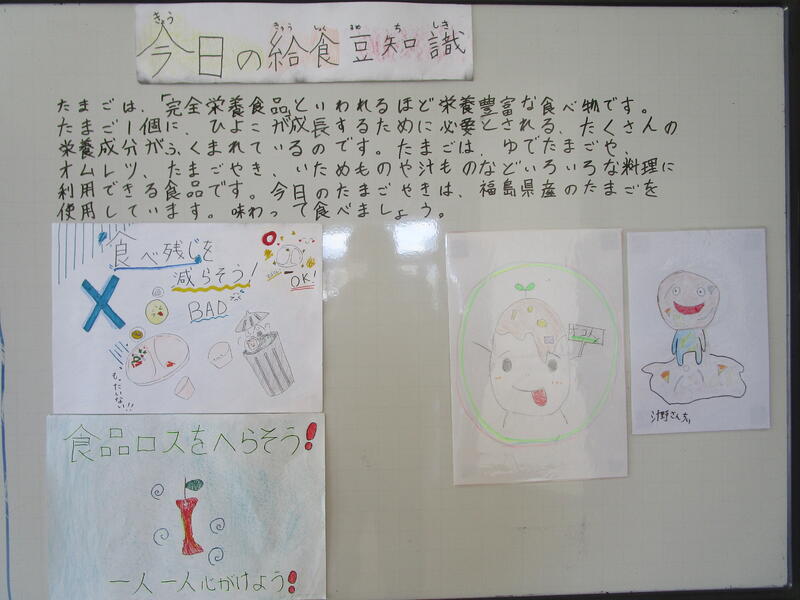

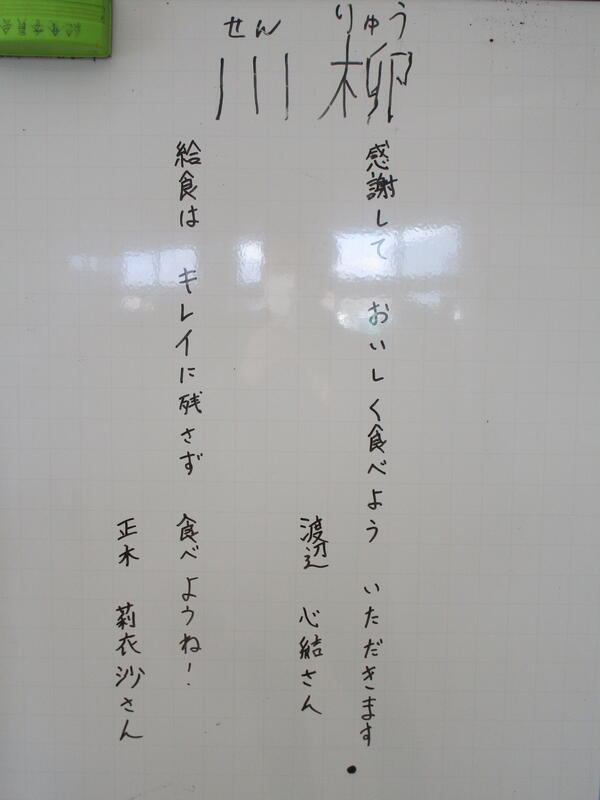

給食委員会の掲示板から

昇降口を入り、各教室へと続く廊下に、毎日、給食委員会が作ってくれている掲示板があります。

そこには今日の給食の献立にまつわるエピソードと給食委員のみなさん手作りの食にかかわる川柳が書かれています。

食材の栄養素や調理方法、こだわりの食材や福島県の特産品の紹介から地産地消を呼びかける日もあれば、食材を作ってくださっている農家の方々や給食を作ってくださっている給食センターの方々への感謝の気持ちなどについて書いてある日もあります。毎日欠かさず書いてくれています。

学習発表会リハーサル

今日は学習発表会のリハーサルをしました。

当日と同じ日程、同じ入退場で動きを確認しました。

リハーサルをしたからこその課題も見えてきました。

本番に向けて最終調整していきます。

どの学年もこれまでの学習の成果が表れる演技内容となっています。

保護者の皆様、11月19日(土)どうぞ楽しみにご来校ください。

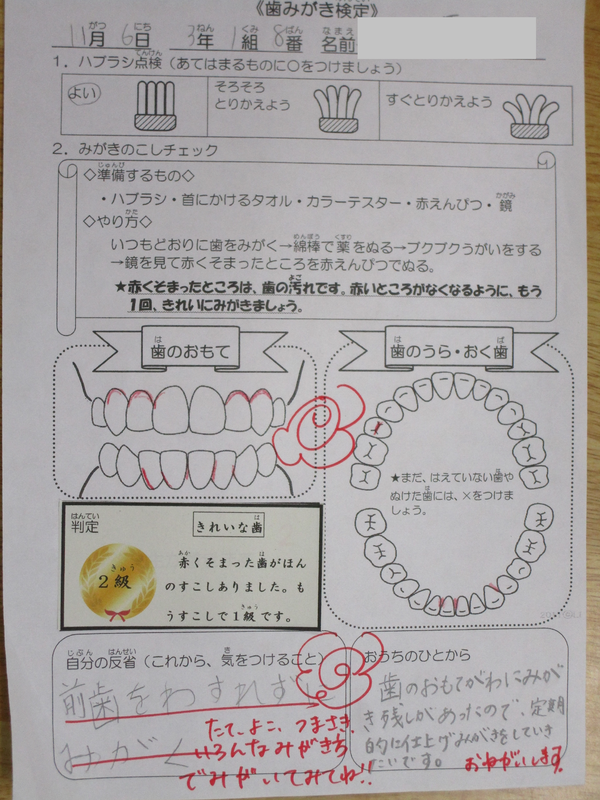

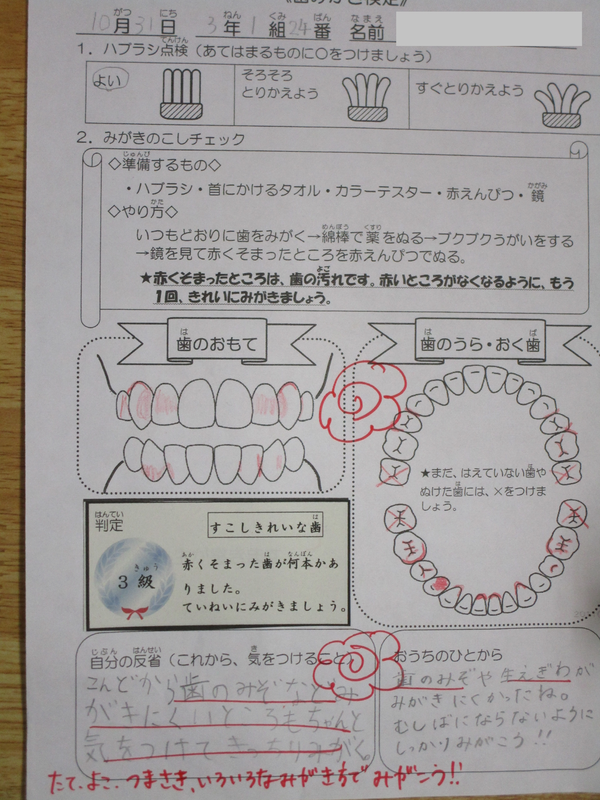

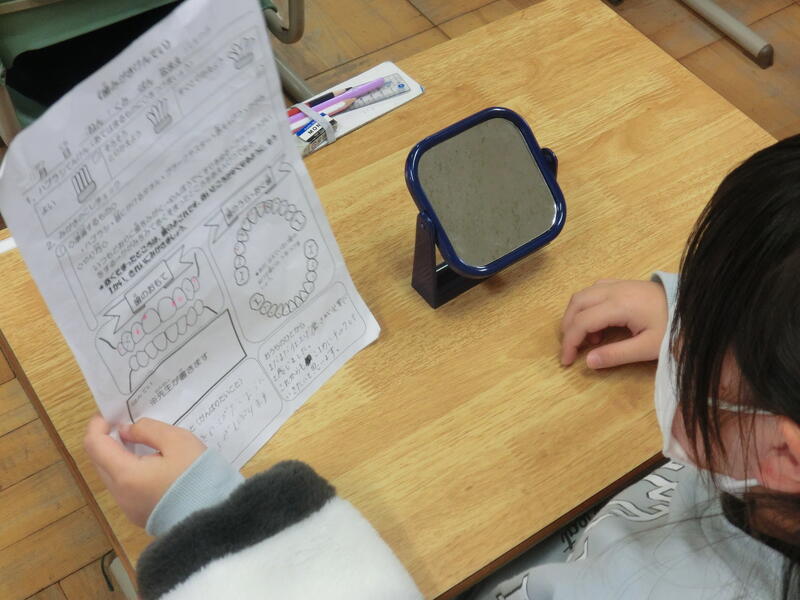

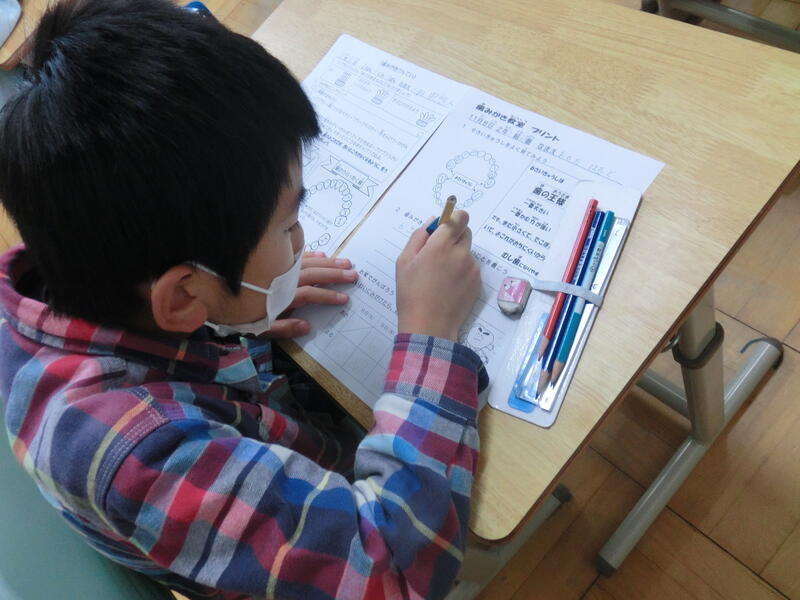

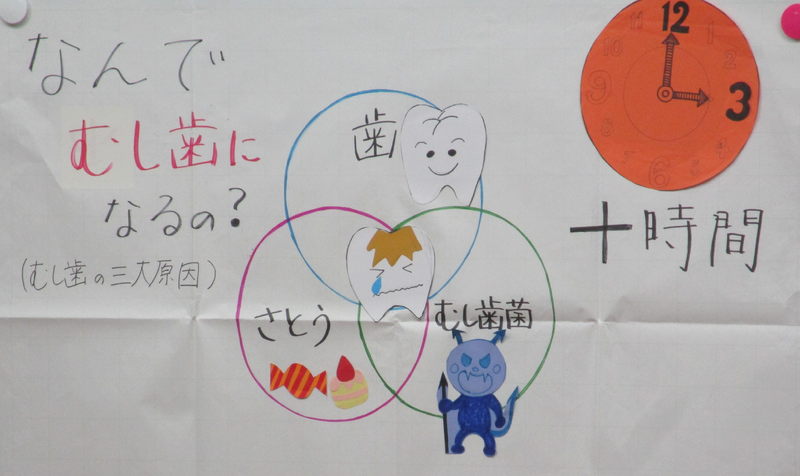

歯科教室(3・4年生)

今日は、3・4年生で歯科教室がありました。

3年生は、歯の健康、歯みがきの仕方についてを学習しました。

自分の歯を鏡で見ながらむし歯をチェックしたり、歯みがきのしづらい箇所をチェックしたりしました。

4年生は、歯の健康を守るお菓子のとり方について学習しました。

4年生のみなさんが食べているおやつの中で、やはりチョコレートやあめなどの甘い物はむし歯になるリスクが高いこと、かきピーは、甘くなく堅いのでおやつとして食べるのにはよいというお話を聞きました。

また、歯のお手入れをする際には、歯ブラシだけでなく、デンタルフロスを活用するのもよい方法だというお話もいただきました。

体育「サッカー」(6年)

6年生はサッカーの学習に取り組んでいます。

始めは準備運動。いろいろな動きをしながらウオーミングアップ。

次はとりかごというゲーム。

円の中の一人にボールを取られないようにボールをうまく回します。

続いて、試合開始。

カラーコーンで作った360度どこからでも得点のできるようルールを工夫しています。

作戦ボードを使って作戦を立てたりしました。その話合いをタブレットにとって振り返りに活用したりしています。

男女とも得点することを目指して一生懸命に動いていました。

実習生がんばっています№2

今日は教育実習生の研究授業がありました。

2年生の道徳の授業です。

教材文を読みながら「約束・ルールなんのためにあるのか。」「守らないとどうなってしまうのか」という切り口から「今後守っていこう」という心情を養いました。

子どもたちは実習の先生方の話を真剣に聞き、自分の考えを発表していました。

実習生2名ともしっかりと取り組んでいます。

子どもたちにもよい刺激となっています。

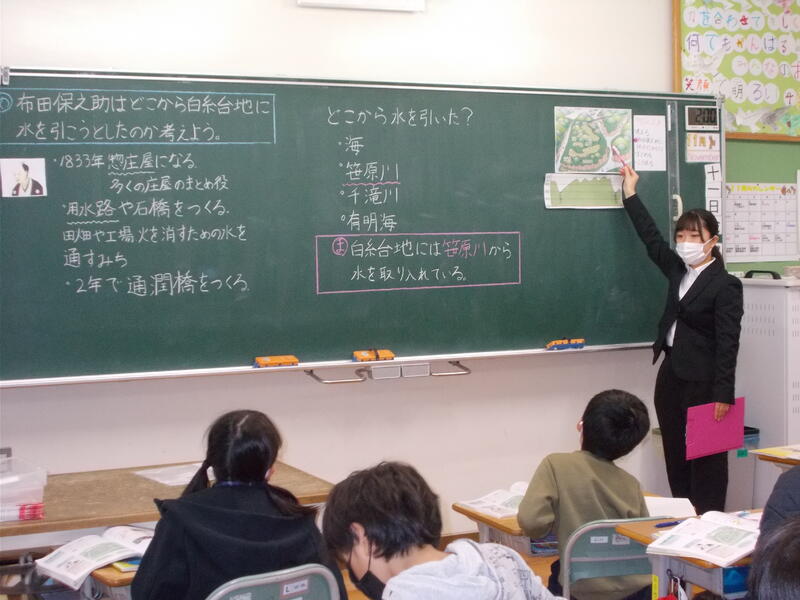

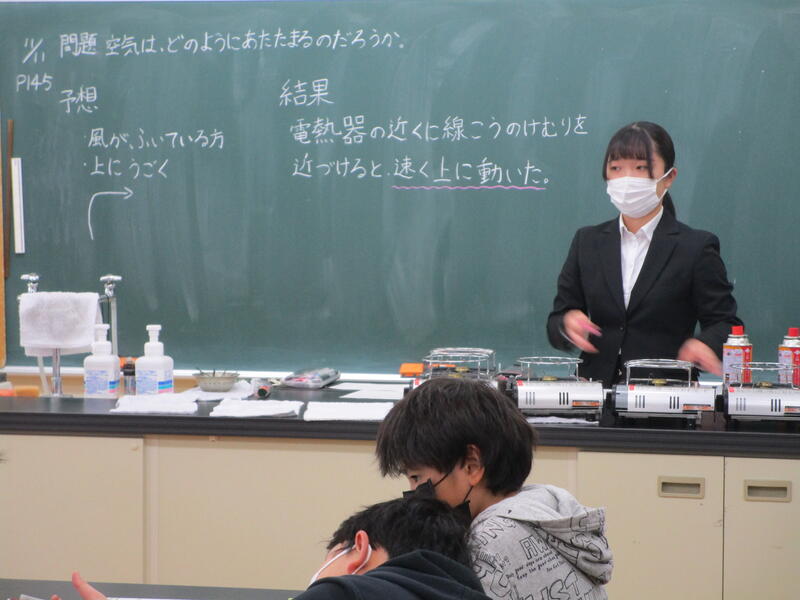

教育実習生がんばっています

教育実習の2週目に入り、教壇に立って授業を行っています。

今日は4年1組で社会科の授業と理科の授業を行いました。

実習生の緊張が伝わるのか、子どもたちも緊張した面持ちで真剣に学習に取り組んでいました。

ならすってどういうこと(5年:算数)

5年生の算数の学習について紹介します。

高さの違う積み上げられたブロックの高さをならす

一つのオレンジから絞られが果汁の5つの量をならす

砂場の砂をならす

「ならすってどういうこと」

ブロックは、移動して高さをそろえます。

砂は、揺らしてたいらにする

オレンジ果汁は・・・

一度全部集めて分ける?

ブロックと同じように少しずつ移して同じくする?

全部合わせて出た数を合わせた数で割ればいいという考えに行き着きました。

「ならす」というのは、「いくつかの数量を同じ数、同じ量にならしたもの」だということ、これを「平均」ということを学びました。

次の時間からは、計算の仕方を詳しく学んでいきます。

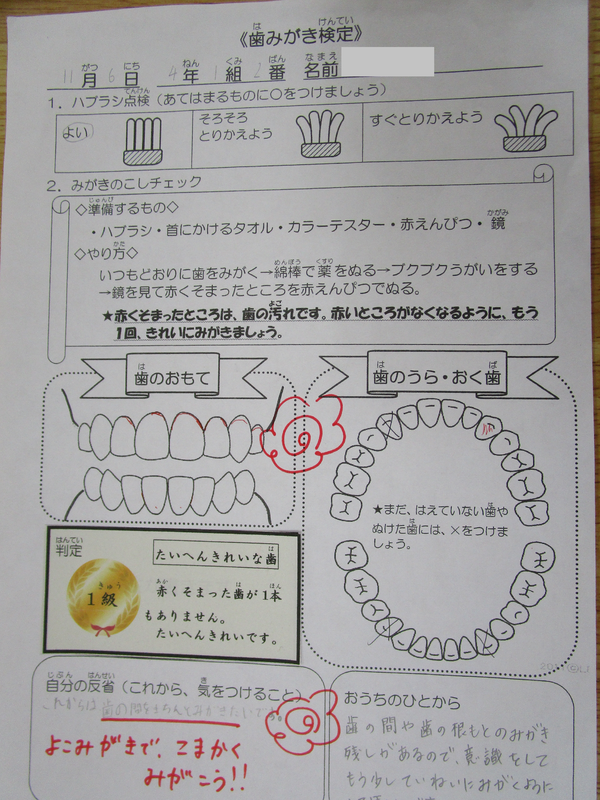

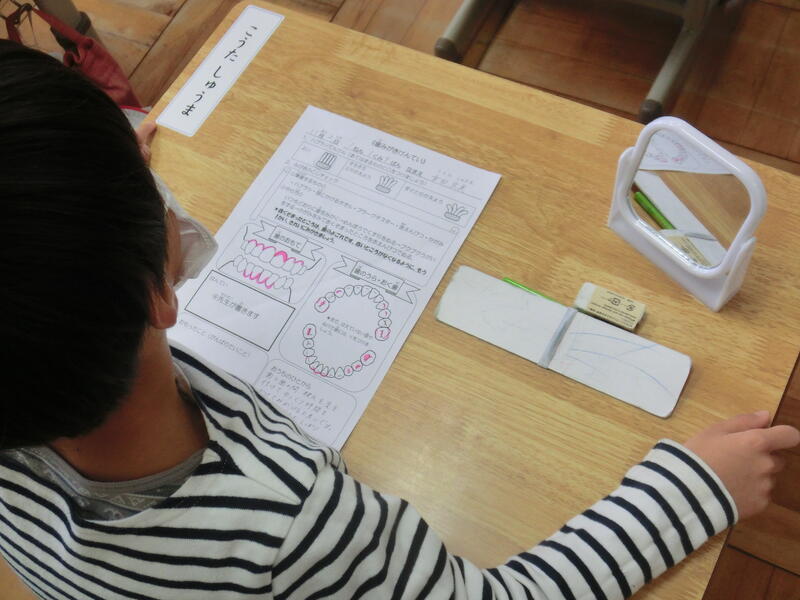

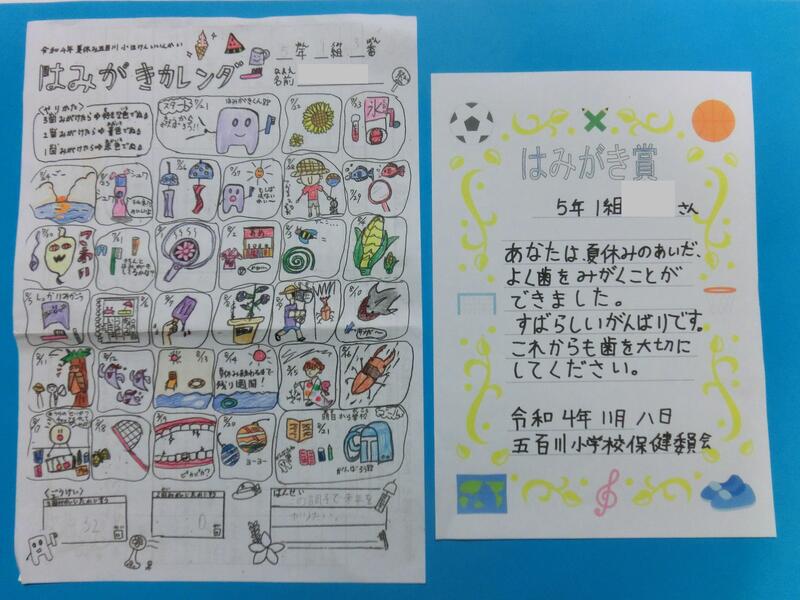

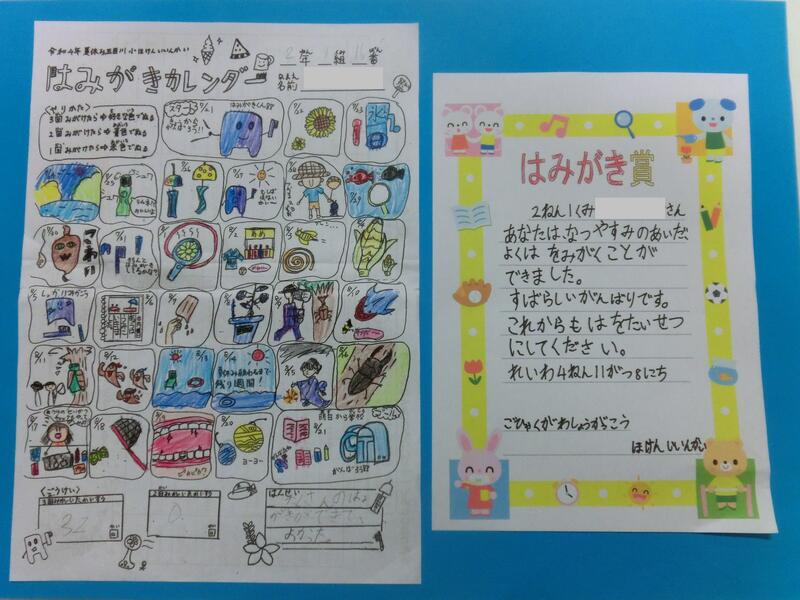

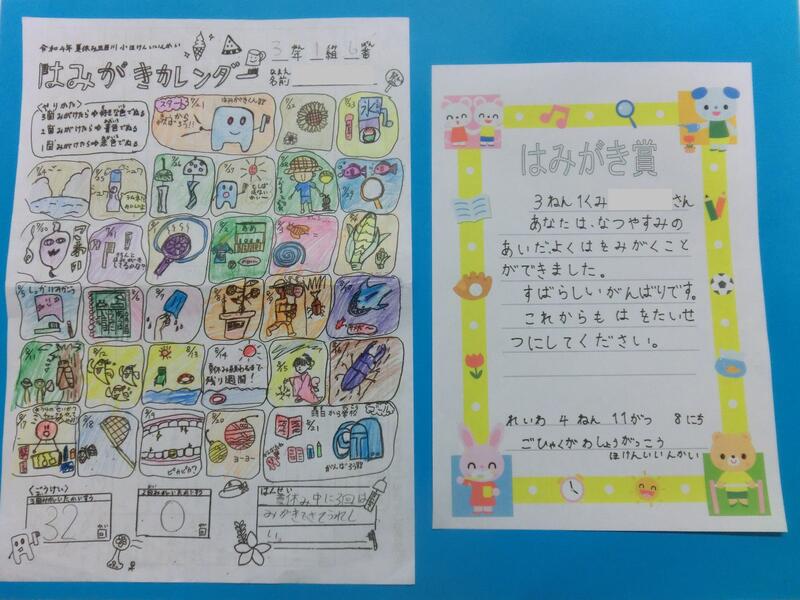

歯みがき教室(1・2年)

今日は、本宮市から委託された歯科衛生士さんをお招きして1・2年生の歯みがき教室がありました。

1年生は、「お口の中はどうなっているのかな」という題材名のもと、基本的な歯や口の役割や大切さや歯ブラシの持ち方や磨き方、第1臼歯(6歳臼歯)の役割や重要性についてお話いただきました。また、ブラッシング指導についても家で、自分でできるようお話をいただきました。

2年生では、「第1臼歯を大切にしよう」という題材名のもと、、第1臼歯の位置の確認や特徴、大切さについて、乳歯と永久歯について、そして家で、自分でもできるブラッシングについての指導をいただきました。

歯は一生物です。自分の口の中の様子を知り、磨き残しのない正しい歯みがきの仕方を身に付けてほしいと思います。

昼の放送では、歯みがきカレンダーに一生懸命取り組んだみなさんに保健委員会より賞状が送られました。

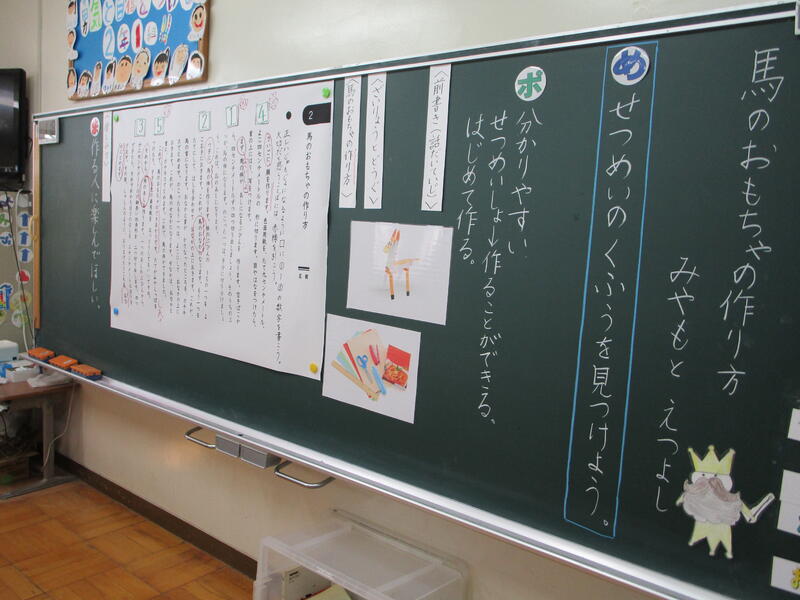

うまのおもちゃの作り方(2年)

今日は、2年生の国語、「うまのおもちゃの作り方」の学習についてご紹介いたします。

教育実習生や研修対象の先生方にも参観していただきました。

国語の教科書に載っている「うまのおもちゃ」を作ります。

その作り方についてとてもわかりやすい説明が載っています。

その文章(説明文)は、なぜわかりやすいのか、その秘密を解き明かしていくという授業です。

つなぎ言葉に着目する子ども。

目で見てわかるよう写真のよさを見つける子ども。

話しかけるような文体で書かれていることを見つける子ども。

など説明のわかりやすさの秘密をいくつか見つけることができました。

これらの工夫は「たくさんの人におもちゃ作りを楽しんでほしい」という作者の願いが込められていることに気付くこともできました。

他の説明文を読む際にも、わかりやすく書く工夫をするのは、このような作者の思いが込められているということに思いを馳せながら読むことができるようになると思います。

脱穀体験学習(5年)

昨日7日(月)に5年生米作りの最後の作業となる「脱穀」を行いました。

天候にも恵まれて、秋晴れの中、まずは稲刈りした後の稲束を脱穀機に運ぶ作業を行いました。

作業中、田んぼをよく見ると運ぶ途中に落ちた稲穂があることに気付いた子どもたちは、熱心に落ち穂を拾うこともできました。

脱穀から出てきた藁を進んで片付ける子ども達の自分から考えて行動する姿にたくましさを感じました。

学校に戻って体験したことをカードにまとめさせたところ、次のような感想を書いていました。

「藁は軽いけど、米(籾)の入った袋は重かった!」

「一束にあんなにたくさんのお米が付いていてびっくりした!」

「 脱穀しないとお米が食べられないから、大切な作業なんだと思った。」

これまでの1年間の米作りの体験を学習発表会で発表します。

5年生の保護者の皆様、どうぞお楽しみに。

また、今回も御稲プライマルの皆様にお世話になりました。