2023年6月の記事一覧

壮行会が熱かった!

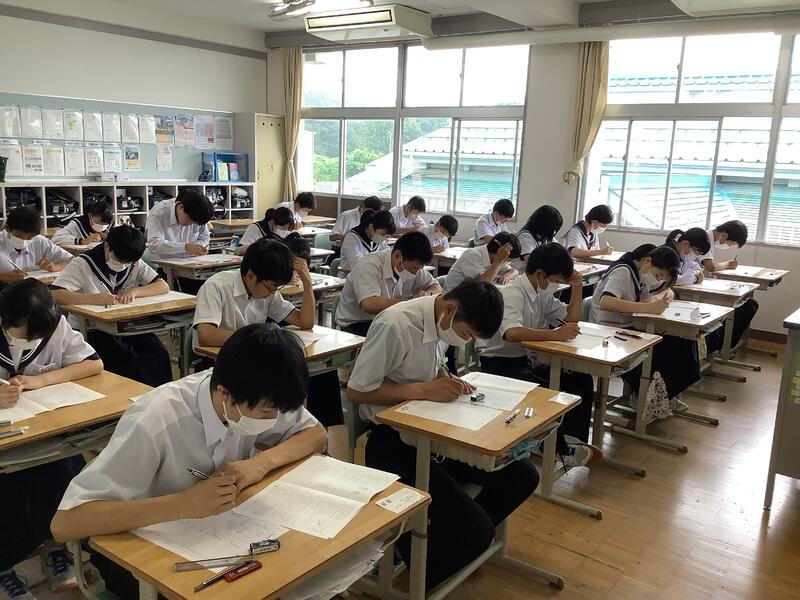

本日は、3年生で第一回実力テストを行いました。ほどよい緊張感をもって一人ひとり取り組んでいる様子がうかがえました。1,2年生の内容がすべて出題されるので、覚えていたはずなのに思い出せないなどたくさんあったかなと思います。テスト終了後、「そうだったー」など、悔しがる生徒もいました。今日のテストをして、復習が必要だと実感した生徒は多いはずです。時間はかかるとは思いますが、一つずつ解決していくと、必ず点と点の知識が結びついて、飛躍的に学力が上がる瞬間に出会います。その瞬間に出会えるように、今後も丁寧に、そして川の流れのように学習していってほしいと思います。

5時限目は、1年生の歯磨き教室です。歯科衛生士の伊藤享子様、竹内由美様に来校していただき、歯磨きの仕方、大切さについて教えていただきました。染め出しを行い、自分が思っているよりも磨き残しが多いことや鏡を見ながら丁寧に磨くことの大切さを知ることができたようです。リステリンの使い方について質問もあり、自分の歯についてしっかりと向き合って学習していました。

放課後の時間は、吹奏楽コンクール県北支部予選の壮行会を実施しました。吹奏楽部の生徒達は、昼の時間の自主練習と放課後の部活動で力をつけてきました。毎日、昼・放課後に敷地内に流れる練習の音が日に日にきれいになってきているのは周知の事実です。そして、今日の壮行演奏では、本番同様の迫力のある演奏を披露し、全校生を圧倒していました。本番は、音楽堂で体育館やホールとは響きが違うようで、微調整が必要なようです。本当に難しいですね。あさって本番は、迫力のある演奏を引き出す戦略で、県大会の切符を獲得するように全校生で応援しています。

代表あいさつは、吉村知結美さんか行いました。「曲は、【漆黒のルピナス】です。ルピナスを音楽室に飾り、花言葉の《想像力》《常に前向き》という意味のとおり、気持ちを込めて演奏し、東北大会に出場したいです。」と力強く話していました。

白沢旋風を巻き起こせ!

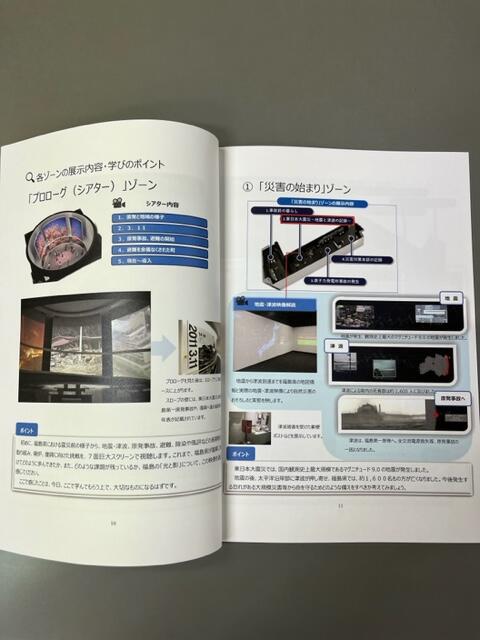

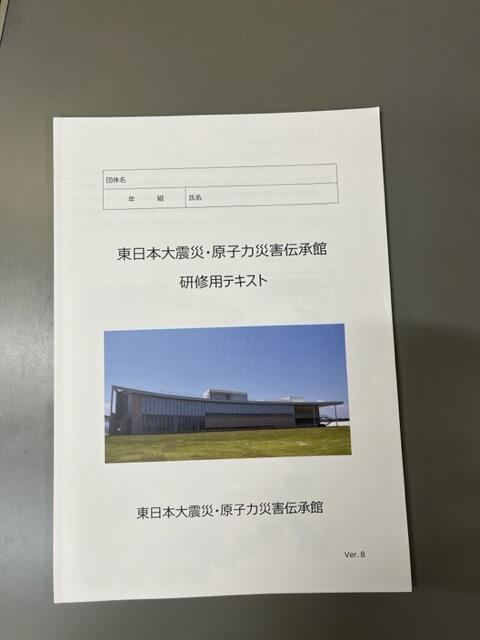

東日本大震災・原子力災害伝承館訪問

本日は、2学年で東日本大震災・原子力災害伝承館を訪問しました。毎年、災害教育、そして先人の苦労や震災からの復興への努力の軌跡を風化させない目的で実施しています。館内の展示見学や語り部の講話を通して、感じること、考えさせられることがあったと思います。

帰校のあいさつで、菅野翔太さんが「見てきたこと、感じたこと、そして学んだことを今日帰ったら必ず家族に話しましょう」と言っていました。本当にすばらしいと感じました。福島に生まれ育った今の子供たちに、震災でどのようなことがあったのかを伝えるのは、経験した大人達の義務だと思います。人の記憶はすぐに薄れてしまいます。この災害があって、今の生活があることを決して忘れてはいけません。

暑さにも湿気にも負けず

7月を迎える前に、すでに昼の気温が30℃をこえる日がでてきています。生徒達が過ごす教室はエアコンを稼働し、何とか学習に集中できる環境を整えています。ただ、学校で唯一エアコンを稼働できない場所があります。それは、給食調理室です。毎日安心安全で美味しい給食を調理してもらっている調理員さん達は、灼熱の暑さの中で、野菜や肉を高温で調理しています。窓からは、気持ちよさそうにプールでシャワーを浴びる生徒たちが見えるようです。そんな現場で、毎日毎日、時間との戦いをしながら、時間通りに配膳室に給食を並べています。感謝していただきます、といわないといけませんね。

2年生では、職場体験の準備を進めています。調理員さんが裏で戦っているような現場を知り、仕事をするということはどういうことなのだろうか、を考られるとすばらしいなと思います。

そして、雨にも蒸し暑さにも負けず、4組ファームの野菜も着々と成長しています。成長を見守っていただければと思います。

ミニトマト!

ピーマン!

すいか!

カボチャ!

プールの授業を充実させていきます

プールの授業の準備ができました。20日に1,2年生が中心となってプール清掃を行い、水をためました。いっぱいになるまで数日かかりました。点検作業をして、本日から授業開始です。水の中に入っているだけでも体に刺激があり、全身運動になるのがプールのすばらしいところです。反面、ルールを守ることや話をよく聴いて活動することを怠ると、事故につながるのが水中での活動です。よりよい子供たちの成長のため、プールの授業を充実させていきたいと思います。

プールの授業の様子です。初めてのプールの授業なので、ルール(体調管理、グループで監視など)をしっかりと話してから入水させました。目的をもってきちんと参加させていきたいと思います。

いのちの大切さを学ぶ講演会

本日は、福島県警本部の菊地様、県民サービス課犯罪被害者支援室心理カウンセラーの神尾様が来校し、「命の大切さ」を学ぶ講演会を実施しました。被害者(被害者とは、被害者と被害者の家族)の立場になることとは、どういうことなのかを、DVDを交えて講演をしていただきました。講演を通して、友達として、親として、教師として、被害者にどのように向き合うのかを考えさせられました。被害者として、身近な人にしてほしいのは「共感」であり、「同情」ではない、そのことばは、腑に落ちる感覚がありました。もしかしたら、普段の交友関係でも、「共感」のスタイルが円滑な関係に役立つのでなないかと、普段の自分自身の振り返りにもなりました。

子供を亡くした母親の手紙を佐藤教諭が心を込めて読みました。

柴原侑希さんが、講演に対するお礼のことばを述べました。

ストレスのかかる講話だったこともあり、公演後のリラクゼーションタイムを最後にとりました。

生徒達には、事故にあわないために、日頃から公道の歩き方や自転車の乗り方等の交通ルールの指導をしています。しかし、毎年どこかで命が奪われる事故があります。そこで考えなくてはいけないのは、我々大人の在り方だと思います。子供は大人に守られて成長していくものです。子供にルールを守らせるのと同時に、子供を守る側の大人も、もっと意識をして自動車を運転し、交通ルールを守らなくてはいけません。大人が変われば、奪われる命がもっと少なくなると思います。被害者にも加害者にもならないために行動したいです。

白中ウィークリーNEWS33号をアップしました。