本宮小の日々

新鼓笛隊の顔合わせ式

今日11月19日(金)の5校時、新鼓笛隊の顔合わせ式があり、5・6年生から、4・5年生の「新鼓笛隊」に楽器が引き継がれました。

いよいよ本格的に、新鼓笛隊での活動がスタートします。

これをきっかけに、5年生は最高学年に、4年生は高学年に向けての気持ちを、それぞれ高めていきます。

先輩から「伝統」を引き継いだ新鼓笛隊。これから1年間、本宮小学校の代表として頑張ってくれることと期待しています。

3年生総合 福祉体験学習「キャップハンディ体験」

今日11月19日(金)の2,3校時、3年生を対象に福祉体験学習を行いました。前回11月4日(木)に実施した「高齢者疑似体験」につづき、今回は、「キャップハンディ体験」を通して、身体の不自由な方や介護に当たる方への理解を深めてもらい、思いやりの心を培うことを目的としたものです。

今回も老人ホーム「しらさわ有寿園」のスタッフと本宮市社会福祉協議会の皆さんにご協力をいただきました。

5つのブースに分かれて、アイマスクをして音の鳴るボールでキャッチボール体験をしたり、周囲のいろいろな音が聞こえて、聞きたい話が聞き取れない状態を疑似体験したりするなど、実際に体験することで、障害を持っておられる方の立場を理解し、「思いやり」「気遣い」の気持ちを育むことができました。また「自分にもできるお手伝い」についても考えました。

老人ホーム「しらさわ有寿園」のスタッフの皆様、本宮市社会福祉協議会の皆様、貴重な経験、ありがとうございました。

5,6年生保健体育 「性と生」に関する指導教室

今日11月18日(木)の1,2校時、5年生と6年生を対象に、外部講師の方をお招きして「生と性」に関する指導教室を実施しました。

講師は、助産師であり、思春期保健相談士でもある、吉岡利恵 先生です。

思春期にさしかかるこの時期、性と生命の大切さを学ぶことで、自分を大切にし、よりよく生きていこうとする気持ちを育てることをねらいとして、5年生は「いのちのはじまりと胎児の成長」について、6年生は「思春期のこころとからだ」について、講演していただきました。

吉岡先生の講演を聴いて、子どもたちはあらためて、自分を大事にすること、相手を大事に思うこと、そして、生命の大切さについて真剣に考えるとともに、思春期の不安や悩みを乗り越えて、よりよく考え、判断して行動しようという気持ちを高めることができました。

鼓笛発表会

今年もコロナの影響で、9月に予定されていた市の鼓笛パレードは、残念ながら、中止となってしまいました。

鼓笛隊メインの6年生にとって、多くの方々に、練習してきた鼓笛の成果を披露できる、貴重な機会であったのに・・・。本当に、残念でした。

でもなんとか、6年生に、鼓笛を発表する機会を、ハレの舞台を経験させてあげることはできないか。後輩達に目標となるべき姿を生で見せることはできないか。保護者の方々に「感謝」の気持ちを込めて、練習の成果を披露することはできないか・・・。先生方が相談し、6年生の保護者に披露する場「鼓笛発表会」を計画、今日11月17日(水)の6校時、開催の運びとなりました。

鼓笛は、本宮小学校のリーダーとしての、シンボル的な要素が強いと思います。鼓笛を引き継ぐことは、高学年の仲間入りをするという意味合いです。

今日の発表会で6年生は、コロナ禍、十分な練習時間がとれなかったり、発表の機会が失われたりしたにもかかわらず、学年としてのまとまりのよさに磨きをかけて、立派な演奏を披露してくれました。

体育館にいる保護者の方々、4年生、5年生の後輩達、とても感動していましたよ。6年生の皆さん、本当にご苦労様でした。

これで一区切りとはなりますが、これからもときどきは、後輩達のために、演奏の仕方、振り付けの仕方、アドバイスをお願いします。

最後になりましたが、保護者の皆様、お忙しいところ参観していただき、ありがとうございました。また、お子さんへの温かいねぎらいの拍手にも、かさねて感謝いたします。

5年生音楽科 いろいろな声で音楽を作ろう

今日11月16日(火)の2校時、5年1組の子どもたちが、「こんにちは」という言葉を使って、そこに「リズム」「音の重なり」「反復」「変化」など、音楽を形づくっている要素を付け加えて工夫し、音楽をつくるという活動に取り組んでいました。

「こんにちは」という、普段、当たり前に使っている言葉。これを「こーんーにーちーはー」と音を伸ばしながら言ったり、「こんにちは、こんにちは、こんにちは・・・」と繰り返し言ってみたり・・・。すると、あら不思議。なんだか短い音楽(曲)に聞こえてきます。

そこに「強弱」や「速度」などの要素を付け加えると、どんな印象になるか?

友だちと協力し「重なり」や「音程」を工夫したらどうなるか?

試行錯誤をくりかえしながら、グループでアイデアを出し合って、即興的に音楽をつくっていました。

次の音楽の時間には、「言葉のイメージから音楽をつくろう」として、草野心平さんの「ゆき」という詩をもとに、言葉の響きから想像を広げ、反復、変化、リズムなどの音楽の仕組みを生かしながら、雪の降り積もる様子を表す音楽づくりに挑戦します。

どんな音楽ができるかな? 楽しみです。

学校公開 ふくしまの学校 キラリ 学力向上推進事業教育実践拠点校の指定を受けて

本校は昨年度より、県の「ふくしまの学校キラリ学力向上推進事業教育実践拠点校」の指定を受け、授業スタンダードを軸にした授業研究と教科担任制を取り入れた授業研究に取り組んできました。

今日11月15日(月)は、その研究実践の公開日。次のクラスが授業を公開し、多くの先生に参観していただきました。

2年1組 算数科 九九をつくろう

3年1組 算数科 数の表し方やしくみを調べよう

5年2組 理 科 物のとけ方

6年1.2.3組 算数科 比例の関係をくわしく調べよう(コース別学習)

はじめのうちは、少し緊張気味の子どもたちでしたが、次第にいつもの調子になってきて、積極的に発表したり、意見交換をしたり、集中して授業に参加することができました。

参観した先生方からは、「本宮小の子どもは、よく話を聞いて、進んで発表できますね。」「落ち着いて、集中して学習に臨んでいますね。」など、お褒めの言葉をたくさんいただきました。授業を公開した学級の皆さん、よかったですね。そして、お疲れ様でした。

最後になりましたが、今回の授業研究会開催に向け、ご指導・ご支援をいただきました県北教育事務所、並びに本宮市教育委員会の皆様にお礼申し上げます。ありがとうございました。

本日いただいたご意見等を参考に、これからも、子どもたちのよりよい学びのための授業改善に取り組んでまいります。

虹が

今日11月15日(月)の10時頃、休み時間に昇降口を出ると、後ろからかけ足でやってきた3年生が、「校長先生、虹が出ているよ!」と教えてくれました。

見ると、安達太良山の方向にとても大きく、きれいな虹がかかっているのが見えました。

校庭へと向かう道すがら、私を追い越していく子どもたちが、空を見上げます。

「虹の下に行くと、どうなっているのかな?」かわいいつぶやきが聞こえてきました。

今日も、いいことがありそうです。

算数検定 チャレンジする子どもたちにエールを!

算数科は、積み重ねが大切な教科と言われます。

学年が進むにつれて、苦手科目にならないためにも、小学生のうちにしっかり基礎となる力を身につけさせたいものです。

学習方法は、教科書の練習問題に取り組んだり、タブレットドリルに取り組んだりなどさまざまですが、「算数検定を受験する」というのもそのひとつ。

今日11月12日(金)の放課後、希望者による「算数検定(実用数学技能検定)」があり、1~6年生の申し込んだ子どもたち、60名が取り組みました。

自分が好きなこと、得意なことを見つけて、どんどんチャレンジする子どもたち・・・素晴らしいなぁ。

チャレンジ精神が旺盛で、何にでも意欲的に取り組むことができる子は、あらゆる面でぐんぐん伸びていくものです。失敗を恐れず、チャレンジする子どもたちにエールを送ります!

6年生総合 電話予約は、まかせておいて!

6年生は、11月24日(水)から2泊3日の予定で、修学旅行に出かけます。

その2日目には、班ごとに会津若松市内を散策し、昼は、自分たちでレストランや食堂などに入って、食事をとるという計画です。

そこで今日11月11日(木)の午前中、子どもたちがグループごとに話し合い、代表者が、当日お世話になるレストラン等に、職員室から電話で予約をいれる活動に取り組みました。

緊張しながらも、大事なことがもれなく伝わるよう、みんなで話し合ってまとめたメモをもとに電話します。

自分は、どこの学校の、何と言う名前なのか

いつごろ、何人で訪問するのか

そもそも、予約は可能なのか・・・

さすがは本宮小の6年生。ドキドキしながらも、礼儀正しい言葉遣いで、きちんと会話することができています。

突然、「学校の電話番号を教えてください。」なんていう、予想外の質問があっても、冷静に対応できました。Good Job!

無事に予約が取れると、ホッとした笑顔が・・・。緊張するけど、良い経験ですね。

電話での印象もとても大事です。修学旅行は、もう始まっています。

1年生生活科 たのしい秋いっぱい

1年生の生活科では現在、「たのしい秋いっぱい」の学習をしています。

今日11月11日(木)の3校時、落ち葉や実などの秋を見つけに、学校の北側にある花山公園(安達太良神社)へ出かけました。

今日はとても良いお天気で、秋のお出かけにはぴったりでした。

子どもたちは、紅くきれいに染まったもみじの葉っぱやかわいいドングリなど、たくさんの秋を見つけて大喜び。

袋いっぱいにきれいなものや面白いものを詰め込んで、学校へ戻ってきました。

拾ってきたドングリやもみじの葉っぱは、生活科や図工の材料に使用する予定です。

1年生生活科 チューリップの球根の植え付け

今日11月10日(水)の5校時、1年生が生活科の時間に、チューリップの球根を自分の植木鉢に植えました。

あさがおの種を植えた経験がある1年生ですが、チューリップの球根を手にすることは初めての子もいて、形の面白さや皮の存在に興味津々。担任の先生の説明に、一生懸命耳を傾け、上手に植えることができました。

春になったら、何色の花を咲かせるのかな?

球根に土の布団をかけながら、きれいな花が咲くようにと、優しく声をかけていました。

4年生国語科 リーフレットをつくろう

4年生の国語科では現在、「伝統工芸のよさをつたえよう」という単元で、自分で調べた伝統工芸のリーフレット作りに取り組んでいます。

教科書にある「世界にほこる和紙」という説明文の学習をふまえ、伝統工芸のよさについて調べ、説明する文章の組み立てや資料の使い方を考えて取り組む活動です。

昨年までであれば、一人一人に配付された紙に、文章や絵を書いたり、写真を切り貼りしたりしながら、紙面を完成させる学習が主流でした。

しかし、一人1台タブレット端末が配当された今年は違います。

下の写真は、今日11月10日(水)の3校時のものです。ご覧いただいているとおり、子どもたちは、「メタモジ」というソフトを使いながら、タブレット端末のなかで、紙面づくりに取り組んでいます。しかも、完成した紙面について、友だち同士、タブレット端末のなかで見せ合う(共有しあう)姿も見られました。

先日(11/8)、5年生が社会科の時間にタブレット端末を巧みに使いこなしていることを記事にしたところですが、4年生も負けていません。「道具」として、使いこなせるようになってきています。素晴らしいなぁ。

3年生理科 太陽の光を調べよう

今日11月10日(水)の3校時、3年2組の子どもたちが、理科の学習で「太陽の光を虫眼鏡で集める」実験をしていました。

黒紙に虫眼鏡を当てると、光の丸が大きくなったり、小さくなったり。

太陽に対し、虫眼鏡や紙をどの角度で置けばよいか、また、どのくらいの距離が良いのか・・・。ピントを合わせ、光を集めていきます。

やがて、光を当て続けていると、煙がもくもくもく・・・っと出てきました!

「先生、見て、見て!」

「うわぁっ 煙だぁ。」

と大興奮!

「燃えちゃうほど熱くなったんだね。」

「先生、穴が開いたよ!」

どの子も友達と確認し合いながら、楽しく・安全に実験を進めていました。

テレビやインターネットからの情報として、虫眼鏡で太陽の光を集めると紙が燃えることは知っていても、実際に自分で実験することにより、驚きをともないながら学ぶことができました。

子どもたちが生き生きと実験に取り組む姿から、あらためて、直接体験の大切さを感じる時間となりました。

2年生算数科 かけ算の意味

2年生2学期の算数科の学習といえば、なんといっても「かけ算」です。

以前は、計算技能の習熟に重点が置かれた指導がなされ、「ににんがし、にさんがろく・・・」とくりかえし唱えて、九九を覚えることにたっぷり時間を使っていました。(もちろん、それはそれで、大切なことです。)

でもその一方で、「文章題が解けない」「立式できない」「場面に適した絵図が描けない」などの課題があげられていた現状がありました。

そこで、現在の算数科の指導にあたっては、計算の意味理解を図る指導も大切に扱っていく必要があるといわれています。

今日11月10日(水)の2校時、2年3組の教室では、かけ算における「1つ分の数」と「いくつ分の数」を正しくとらえて、かけ算の式の意味を考える授業に取り組んでいました。

子どもたちは、問題文をもとにかけ算が用いられる場面をとらえて立式し、「おはじき」や「絵図」「言葉」で表しながら、立てた式の意味を考え、学級全体で話し合うことができました。

授業中「答えが同じなんだからさ、2×5でも、5×2でもいいんじゃないの?」という教師からのゆさぶりに対し、「ちがーう!」と、式の意味について、一生懸命説明しようとする子どもたちの姿が見られ、「式は計算のためだけではなく、意味があり、その意味を他者に伝える役割をもっている。」ことが、子どもたちにしっかりと認識されているのを感じることができました。

6年生算数科 コース別学習

今日11月9日(火)の3校時、6年生の算数科「比例の関係を詳しく調べよう」の学習で、3学級を「ホップ」、「ステップ①②」、「ジャンプ」の4つに分かけてのコース別学習に取り組んでいました。

自分でコースを選択し、どの子も真剣に集中して学習に取り組んでいました。子どもたちの、「もっとわかるようになりたい。」「できるようになりたい。」に応えたいと思います。

5年生社会科 自動車を作る工業

今日11月8日(月)の5校時、5年生が社会科「自動車を作る工業」の学習に取り組んでいました。

授業では、最新の自動車の特徴を調べたことをもとに話し合い、これからの自動車づくりは、人にも、環境にもやさしい技術を開発しながら、消費者のニーズに合わせて自動車を生産することが求められていることに気づくことができました。

あらかじめタブレットに準備しておいた資料を使って調べたり、自分の考えを書き込んだシートを友だちと共有したりして、学習を進めていました。

タブレットの本格導入から半年が過ぎ、「タブレット」が特別なものではなく、ひとつの「道具」として、使いこなせるようになってきた5年生。頼もしいなぁ。

「お・か・し・も」 予告なしの避難訓練

今日11月5日(金)のお昼休み、子どもたちへの事前連絡なしでの避難訓練を実施しました。

突然、避難訓練の放送があり、驚いた子どもたちが多かったのですが、しっかりと放送を聞き、速やかに避難場所に集合することができました。

火事も地震も、いつ起こるか分かりません。そのときどきにあわせ、どのように行動すればよいのか、自分で考えて行動してほしいと思います。自分の身は自分で守るのが災害の時の基本だそうです。

また、命にかかわることは、100点満点のできでないといけません。一番大切な命を守るためにも今日の避難訓練の内容をよく覚えて、もしもの時(実際には、そんなことはない方がいいのですが)に備えてほしいと思います。

2年生算数科 身の回りのかけ算探し

2年生は現在、かけ算の学習をしています。

今日11月5日(金)の2校時は、3組の子どもたちが、学校にあるもののなかで、かけ算で表せそうなものを見つけ、「1つ分の数×いくつ分」の式に表す学習に取り組んでいました。

子どもたちは、昨日のうちに、タブレットを使ってかけ算で表せそうなものの写真を撮り終えており、この時間は、自分で撮影したものが、「何の」「いくつ分」なのかを丸で囲ってどんな式と言葉になるかを考え、友だちに伝えあいました。

教科書にあるものだけでなく「自分で探す」ことで、子どもたちは、自分の身の回りにはたくさんのかけ算があることに気づくとともに、かけ算の意味を理解することにつなげていました。

また、1人1台配付されたタブレット端末を活用したことで、自分が見つけたものを友だちと共有したり、考えを書き込んだりしながら、進んでかけ算を見つけることができました。

今後ますます、こういった形で、子どもたちの考えや意見を共有する授業が増えていくことでしょう。低学年の時期から、機器の操作や自分がタブレットで作った資料を使っての発表に慣れるようにしていきたいと思います。

3年生総合の学習 高齢者疑似体験

3年生は、福祉に関わる勉強をしています。

今日11月4日(木)の2.3校時、老人ホーム「しらさわ有寿園」のスタッフと本宮市社会福祉協議会の皆さんにご協力をいただき、高齢者疑似体験をしました。

6つのブースに分かれて、見えにくくなるゴーグルや音が聞こえにくくなるヘッドホンを装着したり、車いすに乗ったりするなどして、自分が実際に高齢者になった体験をさせていただきました。

見えにくくなるゴーグルを付けて、買い物体験する場では、財布から小銭をとるのも大変でした。

車いす体験の場では、「ちょっとの段差でも大変だ。」「障害物があると、動けないよ。」などなど、段差や狭い道幅の大変さなど、知ることができました。

高齢者の気持ち。サポートする人の気持ち。それぞれ体験してみると、その大変さや怖さ、サポートのありがたさを感じました。

でもいつかは、自分も高齢者。そして、一番身近にいるのも高齢者。

何か自分にできることがありそうなことに気がつき始めた3年生。

今日の体験は、これからの総合の学習だけでなく、ふだんの生活にも生かせそうです。

老人ホーム「しらさわ有寿園」のスタッフの皆様、本宮市社会福祉協議会の皆様、貴重な経験、ありがとうございました。

芸術の秋 校内絵画展

先週から、校内絵画展を開催しています。

10月の図工の時間を中心に、子どもたちが何時間もかけて作り上げた力作が、各教室の廊下に展示されています。

1.2年生は、想像を広げて、ダイナミックかつ、かわいらしく。学年が進むにしたがつて、細部をよく観察したり、構図を工夫したりして描けるようになり、また、絵筆を使った彩色に丁寧さが加わってきます。教室を巡ることで、子どもたちの6年間の成長を感じることができます。

今日11月2日の午後の時間には、1年生と3年生が、各教室の廊下を巡って、友だちの作品を鑑賞していました。子どもたちは、友だちの作品を鑑賞しながら、「色がいいね」「ここの描き方が上手だね」と感想を口にしたり、ワークシートに記入したりしていました。

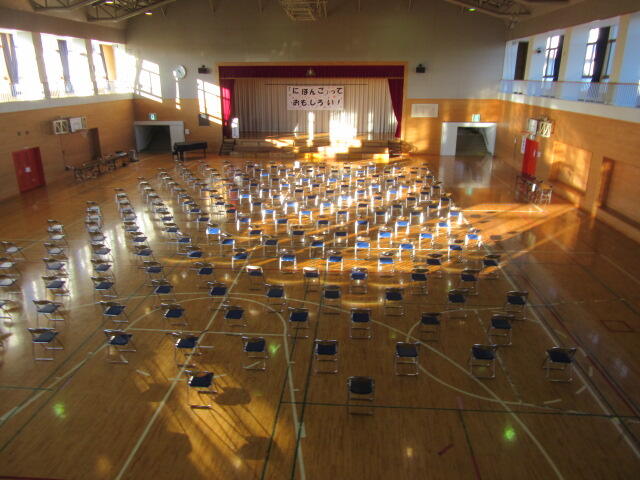

みんな かがやいた 学習発表会

今日10月30日(土)、学習発表会が、本校体育館で開催されました。

多くの保護者の方々がお見えになり、子ども達の日頃の学習の集大成を観ていただきました。

全学年、練習してきた成果が本番にフルに発揮できたと思います。

学習発表会を通して、子どもたちの一回り成長した姿が数多く見られました。

まさに「みんなで心一つに」「一人一人のかがやきを」ご覧いただけた 学習発表会でした。

舞台発表する子どもたちへの励ましとねぎらいの温かい拍手、本当にありがとうございました。

1年生:群読『にほんご』っておもしろい

2年生:劇・ボディーパーカッション「スイミー」

3年生:社会科発表「わたしたちの本宮市」

合唱部:合唱「好奇心のとびら」「夢の世界を」

4年生:合唱・ダンス「Let's sing! Let's dance!」

5年生:表現ダンス「モトリンピック2021」

6年生:劇「もういちどハッピーバースデイ」

学習発表会前日準備

今日10月29日(金)の放課後、6年生児童と教職員で明日の学習発表会の会場設営を行いました。

6年生は、体育館や保護者控え室の清掃をはじめ、パイプいす並べなど、進んで仕事を見つけて取り組んでいました。丁寧に、しかも手際がよく、短時間で準備を進めることができました。

さすが本宮小学校の6年生です。改めて感心しました。6年生のみなさん、どうもありがとう。おかけで、すてきな会場ができあがりました。

明日は、今までの練習の成果が発揮されて、素晴らしい学習発表会になることでしょう。

新型コロナウィルス感染症対策で、様々な面でご不便をお掛けしますが、子どもたちの生き生きとした発表にどうぞ御期待ください。

5年理科 流れる水のはたらき

5年生は現在、理科で「川の流れとそのはたらき」を学習しています。

今日10月28日(木)の3校時には、学習したことのたしかめとして、学区を流れる阿武隈川とあだたら川に出かけ、その様子を実際に目で見たり、持参したタブレットで写真に収めたりしました。

流れる水には、土地を侵食したり、石や土などを運搬したり堆積させたりするはたらきがあり、川の全体の様子を水の流れ方とつなげて考え、確認することができました。

4年生図画工作科 へんてこ山の物語

今日10月27日(水)の3,4校時、4年生が図工の時間で「へんてこ山の物語」に取り組んでいました。

題材の「へんてこ山」から発想を広げて、自分だけのオリジナルの山を考え、絵に表していきます。

山の形も、色も、見たことがないものばかりです。

その山に住んでいる生き物も様々です。

その山には、どんなものがあるのでしょう?

そこでは、どんなことができるのかな?

この時間は、へんてこな山の雰囲気を表現するため、これまでに経験した表現方法を生かしたり、新たな表現方法を考えたりして工夫しながら彩色していました。

子どもたちが、どんな物語を考え、どんな表現方法を工夫していくか、完成が楽しみです。

3年生算数科 コンパスと友だちに

3年生の算数科では、現在「円」の学習をしています。

今日10月26日(火)の3校時、3年1組では、コンパスを使って円をかく活動に取り組んでいました。

コンパスは、子どもたちにとって初めて使う道具です。子どもたちの作図の様子を見ていると、細い軸を持って指をひねりながら回転させる動きは、なかなか難しいようです。でも、初めてのコンパスに悪戦苦闘しながらも、一生懸命に円をかいていました。

コンパスの操作に慣れるためには、何度も練習することが一番の近道です。これからたくさん使って、コンパスと友達になっていきましょうね。

6年生家庭科 Bon-appetit!! 「野菜炒め」と「スクランブルエッグ」に挑戦!

10月に入り、県内のコロナウィルスの感染状況が落ち着いてきて、「レベル1」に移行したことをうけ、家庭科の授業で、感染症対策を講じながら、調理実習に取り組んでいます。

今日10月25日(月)の2.3校時は、6年1組が、「野菜炒め」と「スクランブルエッグ」に挑戦しました。

野菜炒めでは、にんじん、ピーマン、キャベツといった野菜を、食べやすく、火の通りが均等になるような大きさに切り、フライパンで炒めます。

キャベツとニンジンは固さが違うので、「ニンジンは固いから薄く切った方がいい。」「先にニンジンから炒めればいい。」など、炒めるこつをよく理解していました。

できあがった野菜炒めとスクランブルエッグは、話をしないで、静かに食べました。

料理をしたことがある子でも、学校で作る料理はひと味違ったようです。自分で作った料理をどう感じたのでしょう?

「校長先生も、是非 どうぞ。」と持ってきてくれたグループもありました。(どうもありがとう。とても美味しかったです。)

授業で学んだことを生かして、ご自宅で家族にごちそうしてあげてくださいね。Bon-appetit!!

表彰集会 まさに実りの秋

今日10月22日(金)の昼の時間、テレビ放送による表彰集会を行いました。表彰を行った内容は以下のとおりです。

☆ 安達地区児童作文コンクール

〇 入選 2年 斉藤明日香

〇 特選 3年 長谷川 葵

〇 入選 3年 松崎 圭志

〇 特選 4年 遠藤 千紘

〇 入選 6年 古宮麻亜耶

☆ 福島県小学校理科作品展

〇 入選 1年 國分 心晴

〇 入選 3年 伊東 怜美

〇 入選 4年 和田 采子

☆ 令和3年度「下水道ポスターコンクール」

〇 福島県下水道公社理事長賞 4年 遠藤 千紘

〇 入選 4年 柏木 陽光

〇 入選 4年 野地 夏音

☆ 令和3年度歯科衛生図画・ポスター・書写・標語コンクール

<図画の部>

〇 佳作 1年 糠澤 柚羽

〇 佳作 3年 渡邉 陸

☆ 令和3年度第26回智恵子のふるさと小学生紙絵コンクール

〇 優秀賞 6年 國分 美杏

〇 佳作 2年 菅野 良仁

〇 佳作 2年 渡邊 虎之丞

☆ 第15回もとみや駅伝競走大会

<チーム成績>

〇 小学生の部 第2位 本宮小学校A

〇 小学生の部 第8位 本宮小学校B

<区間賞>

〇 第2区 6年 工藤 璃空

〇 第3区 6年 國分 美杏

〇 第5区 5年 土橋 涼翔

☆ 令和3年度県下小中学校音楽祭(第1部合唱)

〇 奨励賞 本宮市立本宮小学校

まさに、実りの秋。

たくさんの子ども達が、これまでの取組みや学習により優秀な成績を収め、賞状をいただきました。

表彰されたみなさん、おめでとうございます。

2年生生活科 もとみやの町たんけん

晴天にも恵まれた今日10月22日(金)の午前中、2年生は、生活科の学習「もとみやの町たんけん」で、自分たちの住んでいる本宮のまちを探検しました。

今回は、自分たちで詳しく調べてみたいお店を決め、そのお店で働く人々の様子を見たり、仕事の内容などについてインタビューしたりすることに挑戦です。

行ってみたいお店ごとにグループに分かれての活動となることから、それぞれのグループに保護者の見守り協力をいただいての実施となりました。ご協力をいただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

子どもたちは、事前の生活科の時間に、質問の内容を決めたり、インタビューの仕方をペアで練習したりして準備万端です!

お店の人も温かく笑顔で迎えていただき、子どもたちは楽しく学ぶことができました。

探検中、とても感心したのは、横断歩道がない道でもみんな手を挙げて渡っていること。そして、お店の方々に「おはようございます!」「よろしくお願いします。」「ありがとうございました。」など、あいさつがしっかりできたところ、さらに、お店の中では、他のお客さんの迷惑にならないように振る舞えたことです。

校外学習は、校内で学んだマナーやルールを実践する場です。そういった意味でも、今回の探検では2年生の確かな成長を感じました。

3年生食育 食べ物の3つのはたらきを知ろう

今日10月21日(木)の2.3校時、3年生の各学級で、栄養教諭の関和先生による食育指導が行われました。

心身ともに健康な体を作るためには、好き嫌いをしないでバランスよく食べることが大切です。

今日の授業では、食べ物は、はたらきによって3つのグループに分けられることを知り、3つのグループの食品を、バランスよくとることの大切さを教えていただきました。

授業を振り返りに書かれた子どもたちのワークシートを読むと、いろいろな食べ物を、好き嫌いなく食べようという意欲の高まりが感じられました。

卒業アルバム撮影

今日10月20日(水)の6校時、クラブ活動の時間に、卒業アルバム用写真撮影がありました。

はじめは緊張した様子が見られていましたが、いい笑顔を撮るために、カメラマンの方が様々な声をかけてくれたので、笑顔で写真を撮ることができました!

どんなアルバムができるのか楽しみです。

6年生は、少しずつ卒業に向けた準備が始まっています。

6年生総合 国際理解出張講座 新しい惑星の旅

今日10月19日(火)の3校時、福島県国際交流協会から、講師として 渡辺光男 様をお招きし、6年生対象の国際理解出前授業を実施しました。

今回の講座のタイトルは、「新しい惑星の旅」。「今の地球が環境汚染や紛争などで住みにくくなったため、新しい惑星に向かって出発。しかし途中途中で予期せぬハプニングが。」という想定で私たちが生活する上で本当に必要な物は何なのかを考え、NeedsとWantsについて学ぶというものです。

自分と違う価値観の人と関わり、その価値観に触れるとき、今まで自分があまり疑問を感じていなかった価値観の定義が、変わってくる場合があるのだということを体験的に学ぶことができました。

国際協力の在り方、環境問題などについても、考えさせられる内容でした。

通学路合同点検

今日10月18日(月)の午後、学校・市教育委員会・本宮警察署・市建設課・県土木事務所と合同で、通学路の安全点検を実施しました。今回は、「県道 須賀川二本松線」と「市道 堀切・赤坂線」です。

学校からは、歩道の設置や見えづらくなっている外側線などの塗り直し、路側帯のカラー化、注意喚起の看板設置などの安全対策を関係機関に要望しました。

子どもたちの安全を地域一丸となって守っていくため、今後も関係機関と連携しながら、通学路の安全確保に継続して取り組んでまいります。

2年生算数科 かけ算の学習がスタート

2年生の算数科では、かけ算が登場しました。

今日10月18日(月)の2校時には、各教室で、教科書の図や身の回りから同じ数ずつまとまった数を探し、かけ算の式に表す学習に取り組んでいました。

計算の意味をしっかり理解できるよう、おはじきなどを使いながら丁寧に学習しています。

かけ算の学習に意欲満々の子どもたち。この後、九九カードで反復練習をし、かけ算名人を目指していきます。たくさん唱えて、すらすら言えるようになりましょう。

第15回もとみや駅伝競走大会

10月17日(日)、「第15回もとみや駅伝競走大会」が開催されました。

今年も、本宮小学校からは2チームが参加しました。

当日は、雨と寒さの厳しいコンディションにもかかわらず、本宮小の選手たちは、練習の成果をたすきに込めて、ゴールを目指しました。

結果は次の通り、区間賞が3名、そして、エントリーした2チームが、ともに入賞するという素晴らしい成績を収めることができました! おめでとうございます。

<チーム成績>

◆ 本宮小学校A 1時間23分36秒 (小学生の部 第2位)

◆ 本宮小学校B 1時間30分57秒 (小学生の部 第8位)

<区間賞>

〇 第2区 工藤 璃空 4分52秒 本宮小学校A

〇 第3区 國分 美杏 7分40秒 本宮小学校A

〇 第5区 土橋 涼翔 6分58秒 本宮小学校A

本大会への参加に際し、選手保護者の皆様には、お子さんへの励ましや参加のための諸準備、当日の送迎等にご協力をいただきましたこと、この場を借りて、御礼申し上げます。

ありがとうございました。

復興もとみや「スマイル・リライト」イルミネーション

令和元年におきた東日本台風からの復興を願う、ライトアップイベント『復興もとみや「スマイル・リライト」イルミネーション』。

このイベントの開会セレモニーが10月16日(土)夕方から、「サンライズもとみや」で開催され、本校の特設合唱部が出演して、校歌や合唱コンクールの課題曲である「好奇心のとびら」など、全4曲の合唱を披露しました。

本イベントに参加することは、水害を経験した本宮で生活する子どもたちにとって、大変意義のあることだと考え、参加を決定しました。

また、今般のコロナ禍で、発表機会が限定されてきた子どもたちにとって、練習成果を披露する場をいただけたことは、とてもありがたいことでした。

子どもたちは、ホールに集まった多くの市民のみなさんに、素敵な歌声を披露し、元気を届けることができました。

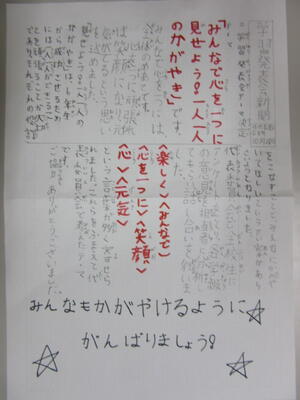

学習発表会スローガン決定!

学習発表会が近づいてきました。

校舎には歌声や劇のセリフを練習する大きな声が響き渡っています。

今日10月15日(金)の昼の時間には、代表委員会の児童が各教室を訪れ、学習発表会スローガンを知らせる新聞を配付しました。

今年のスローガンは「みんなで心を一つに 見せよう!一人一人のかがやき」です。

代表委員会が全校生にアンケートをとり、そのアンケート回答に多く寄せられた「楽しく」「みんなで」「心を一つに」「笑顔」「心」「元気」というワードをふまえて、今回のスローガンが導き出されました。

「みんなで心を一つに」には、心を一つにがんばれば、笑顔になり、元気が出るという思いが込められているそうです。また、「見せよう!一人一人のかがやき」には、学習発表会を成功させるためには、一人一人が、自分のできることをがんばることが大切であり、それぞれの役割を果たすことで、みんなに輝いて欲しいという願いが込められているそうです。

う~ん、素晴らしいなぁ。このスローガンのもと、みんながんばってくれることでしょう。楽しみです。

素敵なスローガンができあがりました。

代表委員の皆さん、休み時間を使っての選考、どうもありがとう。

1年生図画工作科 さわってかくのきもちいい!

今日10月15日(金)の2,3校時、1年生は、図工の時間に、「さわってかくのきもちいい」に取り組んでいました。

液体粘土に好きな色を混ぜて、指や手のひら全体で画用紙に描くという活動です。

「手でさわって描くのって、気持ちいい!」

「とろとろ絵具っておもしろ~い!」

白い画用紙に、指で好きな絵をかいたり、手形を押したり、画用紙全体に色を重ねて模様をつけたり・・・思い思いに、液体粘土の感触を楽しみながら活動していました。

3年生図画工作科 くぎ打ちトントン

今日10月14日(木)の3.4校時、3年2組の子どもたちが、図工の学習で、「くぎ打ちトントン」に取り組んでいました。

木の板に工夫して釘を打ち、釘と釘の間を輪ゴムでとめるなどしたものに、ビー玉を転がして楽しむ作品づくりです。

釘打ちが初めての子どもが多く、最初はとても緊張しながら取り組んでいましたが、慣れてくると上手に金づちをつかって「トン、トン、トン、トン」とリズムよく、まっすぐ打てるようになっていました。

作品ができあがったら、お互いの作品で遊べるといいね。

6年生理科 地層のでき方

6年生は現在、「大地のつくり」の学習をしています。

今日10月14日(木)の3校時には、6年1組の子どもたちが、「地層は、どのようにしてできるのか」調べるために、樋と水槽を用意し、水槽に土を流しこむ模擬実験をしていました。

スタンドを使って樋を傾け、「れき・砂・泥」が混ざった土を樋にのせ、水ですこしずつ水槽に流し込みます。

子どもたちは、れき・砂・泥など大きさのちがうものが、別々に分かれて水槽の底に堆積していることを観察し、地層がどのようにしてできたか、確かめることができました。

もとみや駅伝の試走

今日10月13日(水)の放課後、来たるもとみや駅伝大会に向けて、試走を実施しました。

実際のコースを走っての練習は、いつもと景色が異なり新鮮です。

雨が心配されましたが、はげしく降られることはなく、また、交通事故にあうこともなく、全員がジョギング程度のスピードで走りながら、コースを確認することができました。

今回の試走が、当日のペース配分等の参考になることでしよう。

4日後の本番では、いつもの練習の成果がしっかり発揮できるよう、体調管理に努めてもらいたいと思います。

令和元年東日本台風災害から2年 ~1分間の黙祷を捧げました~

令和元年の台風19号の災害から2年が経過するにあたり、お亡くなりになられた方々を追悼するため、本日10月13日(水)の正午、各クラスで1分間の黙祷を捧げました。

特に社会科で自然災害のことを学習した4年生のクラスでは、担任の先生から、「災害はいつ発生するか分からないので、『いつ、どこに避難するか』を日ごろから考えることが大切であること」について、あらためてお話がありました。

真剣な表情で、担任の先生の話に耳を傾ける子どもたちの姿が、印象的でした。

もとみや駅伝 選手壮行会

もとみや駅伝大会が、今度の日曜日(10月17日)に迫ってきました。

今日10月12日(火)のお昼の校内放送で、駅伝大会に出場する選手の壮行会を実施しました。

9月から厳しい練習を重ねてきた特設駅伝部。

全員がよく頑張ってきたと思います。

出場する選手の皆さん、最後までたすきをつなぎきることができるよう、本宮小全員の期待と応援を背に受けて、全力でがんばってきてください。

3年生理科 かげと太陽の動き

3年生の理科では、かげと太陽の動きについて学習しています。

今日10月11日(月)の5校時、とても天気が良かったので、1組の子どもたちが運動場に出て、遮光プレートを使って太陽の動きも観察していました。

動かない建物を基準にして、太陽の位置を観察します。

しばらく眺めていると、少しではありますが、太陽が動いていることが確認できます。

「あそこに太陽があったのに、少し校舎のかげに隠れたね。」とびっくりしている子どももいました。

次の時間からは、太陽の反対側に影ができることを利用し、時間をおいて影の位置を記録することで太陽の動きを調べる予定です。

PTA奉仕活動

今日10月10日(日)午前7時より、PTA奉仕作業が行われました。

今回の奉仕作業は、当初、9月上旬に予定されていたものが、コロナ禍の影響により、およそ1ヶ月延期して実施されるもので、6区~14区の保護者の方にご協力をいただきました。

早朝からの活動にも関わらず、多くの保護者の方が参加してくださり、教室の窓拭き、トイレ清掃、水道掃除、体育館のモップがけ等をしていただきました。

おかげで、学校がとてもきれいになりました。ご協力、本当にありがとうございました。

また、奉仕作業に先立って午前6時30分からは、廃品回収も行われました。

古紙、空き缶等の回収にご協力いただきました、PTA奉仕委員と保護者の方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。

交通安全のお守り付き反射材

今日10月8日(金)の午前、交通安全のお守り付き反射材を本校6年生に届けるため、郡山警察署本宮分庁舎のお巡りさんが来校されました。

このお守り付きの反射材は、「家庭の交通安全推進委員」である6年生を通じて、ご高齢のご家族に渡して欲しいということです。

「家庭の交通安全推進委員」を代表して、6年生の代表児童(会田 倖くん)が受け取りました。

大切な家族の一員である、おじいちゃんやおばあちゃんに「車に気をつけてね。」の言葉とともに、手渡してくださいね。

5年生家庭科 エプロンづくり ミシンボランティアのおかげで・・・

今日10月8日(金)の2.3校時、5年生の家庭科の時間、地域のボランティアの方々が来校され、子どもたちにミシン縫いを教えてくださいました。

新型コロナウイルス感染症のため見合わせていましたが、対策を取ったうえで行うことで、生涯学習センターにお世話していただき、来ていただけることになりました。

学校のミシンを使って、子どもたちがエプロン縫いに挑戦です。

一つの机にお一人ずつボランティアの方が入って、丁寧に教えていただきました。

普段なかなか使うことのないミシンですが、ボランティアの方々の分かりやすいご指導のおかげで、調子よく縫うことができました。ありがとうございました。

就学時健康診断

今日10月7日(木)の午後、就学時健康診断がありました。

来春入学する皆さんの健康診断です。62名の子どもたちとその保護者の皆さんが来校しました。

例年、6年生が子どもたちを引率し、視力検査や内科検診等を実施している教室を巡るのですが、今年はコロナ対策のため、先生方が分担して引率することとしました。

その代わりと言っては何ですが、体育館の会場設営は、6年生がはりきって取り組んでくれました。とても手際がよくてびっくり!

あっという間に美しく、椅子や机、表示などを設置してくれました。

6年生のみなさん、どうも、ありがとう。

来年度入学する皆さん、先生方や在校生のお兄さんお姉さんは、皆さんが入学することを楽しみに待っていますよ。それまで、体に気をつけて元気に過ごしてくださいね。

2年生生活科 みんなでつかう市のしせつ

2年生では現在、生活科の学習で、公共物や公共施設を正しく利用することやそれらの施設を支えている人がいること等を学んでいます。

今日10月6日(水)の1~3校時には、その学習の一環として、「しらさわ夢図書館」と「スマイル・キッズ・パーク」へ校外学習に行ってきました。

はじめに訪れたしらさわ夢図書館では、職員の方から、本の借り方や図書館のルール、施設のことなどを教えてもらったり、紙芝居の読み聞かせをしていただいたりしました。

つぎは向かったのは、子どもたちが待ちに待っていた、スマイル・キッズ・パーク。

ここでは、たくさんの人々が公園を利用していることや楽しく安全に遊ぶためのルールがあること、また、それらを支えている人がいることに気付き、正しく利用することができました。

6年生図画工作科 わたしのお気に入りの場所

6年生の図画工作科では、「わたしのお気に入りの場所」という題材で、水彩画に挑戦しています。

今日10月6日(水)の3、4校時には、6年生の子どもたちが、校舎内や校庭のお気に入りの場所を一つ選んで、タブレット端末で撮影し、その写真をもとに、じっくりと下絵を描いていました。

遠近法を使って描くということも、学習のねらいの一つでしたので、構図を考えながら、工夫して写真を撮影する子もいました。

どうしてその場所を選んだの?

そして、そこにはどんな思い出があるの?

子どもたち一人ひとりに話を聞いてみたいものです。

子どもたちの描く作品にはきっと、一人ひとりの「物語」が、込められていることでしょう。

絵の仕上がりが楽しみです。

2年生算数科 長方形ってどんな形?

2年生の算数科では、図形の学習に入りました。「三角形」「四角形」「へん」「ちょう点」「直角」「長方形」「正方形」といった用語を学習しています。今までの「しかく」「さんかく」はもう卒業です。

今日10月5日(火)の2校時は、長方形の学習をしていました。

授業では、あらかじめ角を取り除いた折り紙を折って長方形をつくり、すべての角が、直角になっていることを定規の直角部分をあてて確かめていました。

学んだことをしっかりと定着させるためには、実感をともなった学びが効果的であると言われます。つまり、作業的、体験的な活動を取り入れるということ。

子どもたちは、実際に紙を折って角を作り、そこに定規の直角部分を当てて確認する・・・、こういった体験をとおして「長方形は、角がみんな直角になっている四角形である」という長方形の定義を、しっかり学んでいました。

単に知識として覚えるのではなく、体験をともなった理解ができるような授業展開を心がけています。